24 April 2014 | Hersri Setiawan

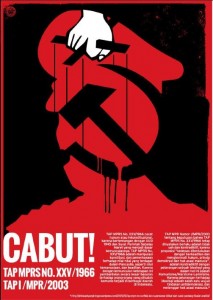

Penjara Salemba, 1966, foto: Co Rentmeester, LIFE.

RTC Salemba Jakarta

Rumah Penjara (RP) Salemba atau Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salemba

ialah sebutan awam untuk rumah penjara yang terletak di Jalan Salemba Tengah

Jakarta Pusat. Awam lalu biasa menamakan Rumah Penjara atau Lembaga

Pemasyarakatan yang terletak di Jalan Salemba ini dengan sebutannya yang lebih

singkat, yaitu “Penjara Salemba”.

Pada pagi buta

tanggal 1 Oktober 1965 terjadilah peristiwa berdarah di ibukota, yang dipicu

oleh gerakan yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”. Enam orang jenderal

dan satu orang perwira pertama Angkatan Darat tewas pada peristiwa itu. Pada

tanggal 3 Oktober jenazah mereka ditemukan dan diangkat dari sebuah sumur mati

di Lubang Buaya, sebuah desa tidak jauh dari lapangan udara AURI, Halim

Perdanakusumah, dan bertepatan dengan Hari Angkatan Perang tanggal 5 Oktober

1965 jenazah-jenazah itu dimakamkan di Taman Pahlawan “Kalibata” Jakarta

Selatan. Satu-dua hari sesudah itu Jakarta dibersihkan dari “oknum-oknum” G30S,

komunis, dan yang dikomuniskan.

Penjara Salemba tiba-tiba menjadi penuh-sesak dengan tahanan politik atau

tapol. Barangkali pada saat itu jugalah perbendaharaan kata bahasa Indonesia

mendapat satu entri tambahan: “tahanan politik” atau “tapol”. Sudah banyak

peristiwa-peristiwa politik sebelumnya, yang mengakibatkan penangkapan dan

penahanan terhadap “orang-orang politik” tertentu. Namun mereka itu tidak

mendapat sebutan “tahanan politik” atau “tapol”, melainkan disebut dengan

menunjuk pada kasus yang melibatkan “orang politik” itu. Misalnya: “Tahanan

Digul”, “Tahanan 3 Juli”, “Tahanan DI/TII”, ”Tahanan Madiun” dan sebagainya.

“Penjara Salemba” lalu berganti peranan. Tidak lagi menjadi tempat

pengucilan atau pemenjaraan “pesakitan”, “penjahat”, atau kriminal, tapi

dipakai sebagai tempat khusus untuk menahan para “penjahat politik”. Ia lalu

menjadi “Rumah Tahanan Chusus” untuk para “penjahat politik”, yaitu orang-orang

yang dianggap terlibat atau dicurigai terlibat dalam “Peristiwa G30S/PKI”.

Sejak itu ia pun mendapat nama baru: “RTC Salemba”. Penghuninya bukan kriminal

tapi tapol. Adapun penghuni lama “Salemba”, yaitu para kriminal yang sekitar

400 orang itu, konon dipindah ke penjara Glodok di Jakarta Utara.

Penjara Salemba, 1966, foto: Co Rentmeester, LIFE.

Sejak dipakai sebagai tempat penahanan tapol, saking banyaknya “oknum

yang terlibat” dan “yang berindikasi”[1], RTC Salemba lalu menjadi benar-benar

penuh-sesak. Ada sekitar 3000-4000 tapol ditahan di penjara ini. Itu berarti

sepuluh kali lipat, atau bahkan mungkin lebih, dari daya-tampung penjara yang

paling besar di Jakarta ini. Sel-sel di setiap blok yang semula diisi tahanan

kriminal 3 atau maksimum 4 orang, kemudian diisi dengan 7 orang dan bahkan

terkadang sampai 9-11orang tapol. Blok “G” dan “I” yang tidak terdiri dari

sel-sel melainkan berupa satu ruangan besar, karena dahulu berfungsi sebagai

blok tempat tahanan dan narapidana harus bekerja merajin dan berolahraga,

kemudian diubah menjadi “kamar besar” dan masing-masing diisi dengan sekitar

200 orang tapol atau bahkan lebih. Di “kamar besar”[2] ini masing-masing tapol

mendapat bagian jatah kapling[3] seluas lk. 1x 2 meter, berderet-deret

sepanjang tembok blok, dan ruang di tengah pun masih dibagi-bagi lagi dalam

tiga jalur kapling-kapling.

Kecuali tapol yang berjumlah ribuan itu, di RTC Salemba masih disisakan

belasan orang tahanan-kriminil-militer (takrim) di blok khusus, yaitu Blok “E”.

Desas-desus mengatakan, takrim yang disisakan ini adalah takrim-takrim gembong,

yang sengaja dipakai penguasa kamp untuk membantu mengawasi dan mengintimidasi

tapol. Blok “E” dipimpin oleh dua takrim eks-perwira pertama AD, Johny Ayal dan

Syahbandar, di mana ditahan tapol sipil berstatus isolasi berat, seperti halnya

blok “N” yang merupakan tempat isolasi berat untuk “tamil” atau tapol militer.

Bangunan RTC Salemba berbentuk tapal kuda, dengan di tengah-tengah

berupa lapangan yang berfungsi banyak, terutama dan pertama-tama digunakan

sebagai tempat apel para tawanan dan tempat tapol muslim melakukan salat jumat.

Kantor administrasi, ruang pemeriksaan, dapur dan gudang, terletak berderet di

depan pada ruangan di antara dua ujung lingkaran tapal kuda. Semuanya terletak

pada lingkar-kedua bangunan tapal-kuda. Juga termasuk dalam lingkar ini blok

“A” dan blok “B” yang dihuni tapol pekerja RTC. Di antara kewajiban mereka itu,

misalnya, membuka dan menutup pintu blok dan sel, menyiapkan makan dan minum

tapol, membagi air minum dan jatah makan ke blok-blok, merawat kebun bayam di

antara dua tembok tinggi di sekeliling bangunan RTC, mengantar tas besukan dari

keluarga kepada tapol yang bersangkutan, meneruskan perintah penguasa ke

kepala-kepala blok atau tapol, dan tugas-tugas lain-lain lagi. Pada lingkar

ketiga ialah blok-blok RTC, yang terdiri dari sekian banyak sel-sel atau “kamar

kecil”, yang jumlahnya tidak sama antara blok satu dengan lainnya. Selain

blok-blok itu ada lagi blok “RS”, yaitu “blok” khusus rumahsakit penjara.

Sesudah dipindah dari tahanan operasional di Paskoarma II Cilandak ke

RTC Salemba pada 1970, satu tahun kemudian aku akhirnya dipindah ke Pulau Buru,

sebagai terminal terakhir bagi tapol G30S. Selama hampir dua tahun di “Salemba”

aku berpindah-pindah dari blok satu ke blok lain, dan yang terakhir – yaitu

sampai berangkat ke Buru bulan Agustus 1971 – aku menjadi penghuni blok “I”.

Sebelum itu aku pernah menjadi penghuni blok “G” dan blok “F”, serta blok-blok

isolasi “D” dan “E”.

“Slamat datang, pak Her!” Suara dari sel sebelah selku di blok “D”

menyambut kedatanganku.

Aku kenal benar suara parau itu. Ia tentu Pak Slamet Parto, penderita parah

penyakit asma, kawanku setahanan di Paskoarma II Cilandak. Ia keponakan

Jenderal Hartono, panglima Kko-AL, yang pada ujung tahun 1960-an terkenal

dengan ucapan kesetiaannya pada Bung Karno: “Merah kata Bung Karno, merah

tindakan KKo; putih kata Bung Karno, putih tindakan KKo!”.

“Kang! Sampeyan gembong Tebet Timur, kan?” Suara dari sel sebelah Slamet Parto.

“Itu mas Naryo, ya?” Jawabku.

Ia tertawa. Yang kusapa “Mas Naryo” ini anggota PGT (Pasukan Gerak Tjepat)

AURI, berpangkat sersan mayor, tetanggaku satu RT di Kelurahan Tebet Timur.

“Bung!” Suara menyapa dari sel lain lagi. “Aku Saleh Semarang.”

“Bung Saleh, Pekunden!?” Tanyaku. “Kenapa Bung di sini?”

“Aku sudah lama di Jakarta. Tidak di Lekra lagi. Aku di DPP SBKB.[4] Bung kok

pinter sembunyi, sih?”

Aku diam. Tidak mengerti arah pertanyaannya itu. Sekilas ingatanku kembali ke

masa-masa sekian tahun lalu di Semarang.

“Bung sudah lama lho dicari-cari Marjuki …” Suara Saleh lagi. Yang dimaksud

Marjuki ialah Lettu CPM Marjuki, Komandan Kamp Salemba.

“Istirahat dulu, pak Her!” Suara Slamet Parto lagi yang terdengar. “Di sini

lain dari Cilandak lho pak. Semuanya lain! Jangan kaget, ya pak!”

Semuanya lain! Ya, Slamet Parto benar. Tadi ketika aku dibawa masuk ke lingkar

paling dalam bangunan RTC, yang terdengar pertama ialah suara-suara banyak

orang membaca Al Kuran dari seluruh penjuru. Suasana RTC Salemba pada saat-saat

menjelang waktu salat, barangkali mirip seperti suasana di pondok pesantren.

Suara-suara orang membaca ayat-ayat Kuran, sendiri-sendiri atau bersama-sama,

terdengar dari pagi sampai lepas waktu lohor. Kemudian nanti terdengar lagi pada

waktu sekitar salat asar, dan terlebih-lebih pada saat antara salat magrib dan

isyak.

Juga di RTC Salemba ukuran sel lebih sempit dibanding dengan di Paskoarma II.

Lantai dan dinding sel tampak kotor dan tidak terurus. Jeruji-jeruji pintu besi

dan jendela sudah dimakan karat. Bau anyir dan pengap tercium tajam. Apakah

memang seperti ini merupakan pemandangan dan keadaan yang lumrah di semua rumah

penjara?

Aku hamparkan tikar yang kubawa dari Cilandak, dan mencoba beristirahat seperti

anjuran Slamet Parto. Selagi aku masih berbaring dan hanyut dalam pengembaraan

batin, suara petugas korve kudengar.

“Makan, mas!” Katanya.

Piring aluminium yang tidak keruan lagi bentuknya kulihat disorongkan di bawah

pintu. Kuah sayur berwarna kehijauan merendam sedikit nasi di tengah piring.

“Rantang atau cangkirnya, mas!?” Pintanya sambil mengulurkan tangannya dari

antara jeruji pintu.

Kuberikan satu rantang dan satu cangkir.

Penjara Salemba, 1966, foto: Co Rentmeester, LIFE.

Ia memberikannya kembali kepadaku, sesudah mengisi kedua-duanya dengan

air minum. Air matang tentu saja di mana-mana sama. Sama warnanya, dan sama

juga baunya. Maka tanpa kulihat dan kucium rantang dan cangkir berisi air minum

itu kutaruh di lantai begitu saja. Barangkali, pikirku, inilah jatah air-minum

untuk sepanjang hari dan malam nanti.

Penjara Salemba, 1966, foto: Co Rentmeester, LIFE.

Aku terpikir untuk makan. Tadi pagi, ketika aku dipindah dari Paskoarma,

dan singgah di markas CPM di Jalan Guntur Manggarai, jatah makan pagi kami

belum dibagikan. Tapi, seketika memegang bibir piring aluminium itu, aku

tersentak jijik. Licin! Dan ketika sepiring nasi berkuah dengan satu-dua lembar

daun bayam itu kuangkat, kudekatkan ke hidung, tercium bau anyir yang luar

biasa. Kupikir piring itu tidak pernah selamanya dicuci dengan sabun, melainkan

sekedar dilempar-lemparkan masuk ke dalam drum pencucian, lalu diangkat

satu-satu atau sebanyak sebisanya tangan mengangkat, dan ditumpuk di dapur.

Selain licin dan anyir, piring itu pun sudah tidak punya bentuk lagi. Sobek

pada bibirnya di sana-sini, dan juga penyok-penyok tidak keruan.

Piring berikut nasi-sayur jatahku kusorongkan kembali, keluar dari bawah

pintu sel. Utuh, tanpa kusentuh.

“Makan dong, pak!” Suara Slamet Parto. Barangkali ia mendengar suara piring

yang kusorongkan di lantai itu.

“Jangan pakai selera, pak. Pakai kepala!” Ia menasihati. “Tutup hidung setiap

menyuap, pak. Saya dulu juga begitu …”

“Ya, saya akan coba.” Jawabku membohong.

“Ya, makan! Paksa saja, pak! Kalau sakit tambah susah kita …”

Nasihat Slamet Parto tentu saja sangat benar. Tapi aku juga benar-benar

tidak atau belum bisa memenuhi nasihatnya itu. Baru ketika jari menyentuh

piring yang terasa sangat licin itu, belum lagi kuangkat hendak kucium,

perasaan jijik dan mual menggelegak di perut. Aku harus menahan muntah.

Keadaan demikian terus-menerus kualami selama tiga hari. Artinya selama tiga hari

itu juga perutku tidak pernah kemasukan apa pun selain air. Akibatnya, persis

seperti dikatakan Slamet Parto, aku jatuh sakit. Demam tinggi. Dan aku menjadi

semakin tidak mempunyai nafsu makan. Tapi aku tidak ingin mati kelaparan.

Ketika masih di luar, pada tahun-tahun 1967-68, kudengar hampir setiap hari

rata-rata 7-8 orang kawan mati di RTC Salemba. Kebanyakan karena busunglapar.

Nasihat Slamet Parto harus kupaksakan sendiri. Aku harus makan dengan

kepala, dan tidak dengan lidah dan hidung. Setiap tangan kananku mengantar satu

suap ke mulut, jari-jari tangan kiriku memencet keras-keras cuping

lubang-hidungku. Nasi dan kuah sesendok-bebek aluminium itu pun kumasukkan

dalam-dalam ke pangkal lidah. Tidak di ujung atau tengah lidah, tempat

ujung-ujung saraf perasa berakhir.

“Masih sakit, mas?” Tanya Kepala Blok yang tiba-tiba muncul di balik pintu sel.

“Akh, tinggal lemas saja.” Jawabku. “Tapi sudah tidak demam kok.”

Aku tidak tahu apa-dan-siapa Kepala Blok. Ia seorang yang bersosok jangkung,

berkacamata tebal, dan berkulit gelap.

“Tidak ada sarung atau selimut?”

“Tidak.”

Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Seperti meyakinkan diri sendiri, bahwa

tidak ada seseorang yang melihatnya. Lalu cepat-cepat ia mengulurkan genggaman

tangannya dari sela jeruji pintu. Dua butir gulamerah. Sesudah memberi isyarat

tutup-mulut dengan jari telunjuk di bibirnya ia pergi. Tanpa kata-kata.

Di RTC Salemba bicara antara sesama tahanan, apalagi bergurau sehingga

menimbulkan suara tertawa, termasuk konsinyes atau larangan utama dan pertama

di antara sekian banyak deretan konsinyes. Maka ketika pagi-pagi pada pukul

enam pintu sel dibuka, tapol segera menghambur ke kamar-kecil bukan saja untuk

membuang hajat, tetapi juga untuk bermacam-macam alasan lainnya lagi. Misalnya,

meledakkan tawa atau menjerit tanpa ada yang ditertawakan atau dijeritkan,

tukar-menukar “info” dengan suara saling berbisik, walaupun “info” itu “hanya”

tentang besukan keluarga yang sudah dua minggu mangkir!

Pada saat pagihari di kamar-kecil itulah tapol bisa merebut kesempatan

di celah kesempitan untuk “berekspresi diri” dan melakukan “kontak sosial”.

Kesempatan kontak-sosial juga bisa dicuri pada waktu tiga puluh menit

“berolahraga”, berjalan cepat mondar-mandir di halaman blok sambil bergandengan

tangan dengan sesama teman dekatnya. Ketika itulah mereka bisa saling berbisik

tentang apa saja, walaupun harus sambil tetap waspada terhadap “pucuk-daun dan

rerumputan yang bergoyang” sekalipun.

Komunikasi antara sesama tawanan merupakan larangan atau “konsinyes”, dalam kosakata

tapol G30S. Karena itu ketika kami diangkut dari Namlea ke pantai Sanleko atau

dermaga Air Mandidi, dengan sloep atau sekoci, kami semua harus berdiri tegak

berimpitan seperti batang-batang kayu. Barang bawaan harus dijunjung di atas

kepala. Ini tentu saja demi alasan sekuriti. Untuk tidak memberi kami

ruang-gerak dan kesempatan saling berbicara sedikit pun. Seketika mendarat di

pantai kami harus turun berlompatan dari sloep, lalu berlari dan segera

membentuk barisan. Tidak boleh ada ruang dan waktu untuk hal-hal yang

dinyatakan sebagai “konsinyes”.

Seribusatu rambu-rambu “konduite” memang diberlakukan ketat pada tapol

sepanjang hari dan malam. Istilah “konduite” adalah sepatah istilah lagi selain

”konsinyes”, yang juga paling banyak diucapkan oleh penguasa kamp dan

cecunguk-cecunguk aparatnya. Seakan-akan “dosa politik” sebagai “tapol

G30S/PKI” akan mudah ditebus dengan tingkah-laku atau konduite baik, yaitu

dengan hidup sebagai “insan pancasilais sejati” melalui jalan yang “diridhoi

Allah”.

Di RTC Salemba tidak ada tapol yang dibolehkan bekerja, kecuali tapol

dari blok “A” dan “B”, seperti di atas sudah disebutkan, yang setiap hari

bertugas di dapur umum dan di kebun sayur sekitar bangunan RTC. Beda dengan

kawan-kawan tapol di RTC Tangerang, yang ketika itu juga termasuk dalam wilayah

Kodam V Jaya. Di sana ada sebagian tapol, sekitar 200-an khususnya yang

muda-muda, setiap hari dipekerjakan di luar penjara. Mereka bekerja untuk, apa

yang disebut sebagai, “Proyek Pertanian Kodam V Jaya”, di desa Cikokol, di

peluaran kota Tangerang, yaitu untuk membuka dan menggarap ladang dan sawah,

masing-masing seluas 25 hektar dan 50 hektar. Hasil panenan sawah dan ladang

ini dimaksud untuk memberi makan pada tapol di seluruh Jakarta yang ribuan

jumlahnya, tetapi dalam praktiknya — seperti yang sudah lazim terjadi, juga

misalnya untuk tapol di Nusakambangan — yang pertama dan utama justru bagi para

penguasa kamp, dan baru sisa kelebihannya menjadi jatah tapol sewilayah Kodam V

Jaya.

Setiap pagi sebelum matahari terbit, tapol-tapol pekerja itu digiring

keluar penjara, dan pada petang hari bersamaan dengan matahari terbenam mereka

digiring kembali ke sel-sel isolasi masing-masing. Kecuali untuk beberapa orang

yang terkena kerja-wajib musiman, seperti jaga tanaman dari kemungkinan

serangan hama, pengatur air saluran dan berbagai jenis kerja korve lainnya.

Tapol G30S sejatinya sudah sejak hari pertama mereka masuk dan menghuni

tempat penahanan tidak boleh bekerja, agar supaya tidak terjadi kontak antara

tapol satu dengan lainnya. Tapi agar supaya mereka tidak mati dilanda wabah

busung-lapar, loket penjara dibuka tiga kali dalam satu minggu untuk menerima

besukan makan-minum keluarga. Di satu-dua tempat penahanan di Surakarta tapol

bahkan “dibebaskan” pada sianghari untuk mencari makan mereka sendiri-sendiri.

Di RTC Salemba bukan hanya soal makan-minum yang “diserahkan” pengurusannya

kepada keluarga masing-masing tapol. Juga jika blok sana atau sini memerlukan

ember atau tali timba, kapur di tembok sel atau dinding blok sudah terlalu

kotor, bohlam di sel sana atau sini putus, cat pintu-jeruji sel atau blok sudah

kusam … semuanya itu diserahkan kepada keluarga tapol dan tapol. Keluarga

diminta agar mengirim kebutuhan apa yang diperlukan, dan tapol di dalam yang

diwajibkan mengerjakannya.

Pengasingan tapol G30S ke Pulau Buru, kupikir, satu dari sekian banyak

alasannya, ialah karena di sana tapol tidak akan “habis” dilanda wabah

busung-lapar. Untuk itu mereka harus mencetak sawah-ladang seluas-luasnya.

Malahan kemudian terbukti, bahwa mereka bukan hanya mampu “menghidupi diri

mereka sendiri. Tapi mereka pertama-tama dan terutama harus ikut membantu

membangun perekonomian daerah, dalam hal ini Maluku Tengah, sambil menciptakan

“nilai-nilai” bagi para pembesar unit-unit Inrehab Pulau Buru.

***

[1] Istilah-istilah “oknum” (sosok, tokoh, seseorang) dan “indikasi”

(petunjuk) yang semula bersifat “netral” itu, sejak Peristiwa G30S mendapat

arti sosial-politik yang tertentu; “oknum” ialah “seseorang yang patut

dicurigai terlibat G30S/PKI”, dan “indikasi” ialah “petunjuk keterlibatan

seseorang pada Peristiwa G30S/PKI”.

[2] Penguasa RTC melarang penggunaan istilah “sel”, dan mewajibkan menggantinya

dengan istilah “kamar”. Alasan yang selalu ditegaskannya, dikaitkan dengan

“pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Suharto yang Pancasilais dan

menjunjung tinggi sila Perikemanusiaan” (sic!).

[3] “Kapling” (Bel.: kavling), petak tanah dengan ukuran luas tertentu; dalam

kosakata tapol G30S ialah “petak” ruang seluas kelambu terpasang yang diperoleh

sebagai “jatah” masing-masing tapol. Kapling inilah lebensraum tapol, tempat ia

bisa “leluasa” berbuat apa saja, juga menyimpan “harta-milik” (ransel goni

berisi satu-dua lembar pakaian) pada bagian atas atau kepala.

[4] Kependekan dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Kendaraan Bermotor.

Sumber: ArusBawah