‘Kutundukkan kepalaku

Kepada semua kalian para korban

Sebab hanya kepadamu

Kepalaku tunduk

Kepada penguasa tak pernah aku membungkuk’

Kepada semua kalian para korban

Sebab hanya kepadamu

Kepalaku tunduk

Kepada penguasa tak pernah aku membungkuk’

(Wiji Tukul)

‘Dikatakan bahwa seorang belum benar-benar

mengenal suatu Negara sebelum ia pernah berada dalam penjara di negeri

itu. Suatu Negara jangan dinilai dari cara memperlakukan warga negaranya

yang paling tinggi, tetapi bagaimana Negara itu memperlakukan warganya

yang paling rendah.’

(Nelson Mandela)

MENJADI korban tentu sesuatu yang demikian pahit. Hal ini, mungkin, semua orang tahu. Tetapi apakah semua orang (baik yang korban maupun yang bukan korban) mau bersuara atas jatuhnya korban? Di negeri ini, dimana demikian banyak korban, langsung maupun tidak langsung, korban politik ataupun kebijakan ekonomi yang sesat, atau yang lainnya, cukup sedikit orang yang bersuara untuk korban-korban itu. Salah satunya, dan mungkin yang paling nyaring dan lantang menyuarakan suara itu, adalah: Gus Dur!

Tulisan ini akan memberikan sedikit ilustrasi singkat tentang hubungan erat antara Gus Dur dan penyuaraan atas hak-hak korban pelanggaran HAM.

Konsistensi

Svetlana berarti cahaya. Kata ini diambil dari bahasa Rusia oleh Nyoto (salah seorang tokoh komunis) untuk dilekatkan sebagai nama anak sulungnya. Ayahnya mungkin tidak tahu kalau Nama yang berbau Soviet ini kelak kemudian menjadi beban bagi Svetlana ketika tragedi memilukan tahun 1965.

‘Ia sempat dilarang oleh ibunya untuk memakai nama tersebut.’[1] Salah satu sebabnya, rezim orde baru ketika itu sedang gencar-gencarnya membantai segala macam yang dianggap berbau Uni Soviet. Karena nama Svetlana berbau Soviet, dan memang dari bahasa Rusia, maka itu berbahaya bagi diri pemakainya. Tapi Svetlana kukuh menggunakan nama itu dan baru pada 1987 ia bisa mendapatkan kerja dengan nama tersebut. Bahkan persoalan namapun menjadi beban hidup.

Persoalan nama ini sebenarnya hanyalah hal kecil lain dari betapa berderet ketidakadilan yang dirasakan. Keluarganya diburu, dipenjarakan, disiksa, dan dibuang ke Buru, hal ini berlaku bahkan bagi yang tidak pernah tahu apa-apa tentang aktivitas partai dan segala macam polemiknya. Hingga bahkan persoalan nama, garis keturunan seolah menjadi dosa turunan bagi penyandangnya.

Terkait dengan tragedi memilukan tahun ‘65 dimana rezim militer Soeharto membantai ratusan ribu orang (bahkan sebagian kalangan mengatakan jutaan), Pramoedya Ananta Toer mengungkapkan kekejaman rezim ini nomor dua setelah Hitler. Pram, yang juga menjadi korban kekuasaan militeristik Soeharto, sempat mengenyam penjara selama hampir sepertiga dari hidupnya.

Rezim militer ini merampas buku-bukunya dan membakarnya, melarangnya menulis, membenamkannya dalam siksaan kerja paksa di pembuangannya di Pulau Buru, merenggut pendengarannya, dll. Tokoh sastra Indonesia yang berkali-kali menjadi nominator peraih nobel sastra ini adalah korban. Dan mungkin, pengalaman sebagai korban ini membuatnya keras bagai karang.

Sikap ini terungkap hingga pada suatu ketika Gus Dur, yang waktu itu sebagai presiden republik Indonesia, meminta maaf atas kesalahan-kesalahan organisasi Islam dan Negara kepadanya. Sebagai presiden, tentu bukan hal yang biasa dalam tradisi kenegaraan di Indonesia untuk meminta maaf, apalagi kepada warga negaranya sendiri. Gus Dur melakukannya. Sayang, Pramoedya yang dimintai maaf menjawabnya agak memperlihatkan ‘karang dalam tubuhnya.’ ‘Gampang amat!’[2] kata Pram dalam sebuah wawancara di majalah Forum Keadilan.

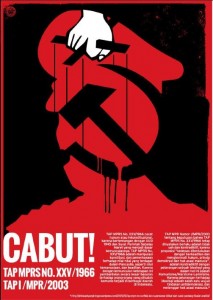

Karena peduli pada korban, yang tentu ia pahami dari sejumlah bacaannya, Gus Dur kemudian melakukan banyak langkah untuk membelanya. Ketika menjadi presiden, ia mengusulkan untuk mencabut TAP MPRS tentang pembubaran PKI dan pelarangan ajaran marxisme, leninisme dan komunisme.

Apa yang pernah dilakukan oleh Pram, dilakukannya kembali saat memutuskan untuk membolehkan kembali etnis Tionghoa untuk menjalankan aktivitas kepercayaannya secara bebas. Kalau Pram menulis Hoakiau di Indonesia untuk membela etnis Tionghoa dari represi militer di bawah rezim Soekarno, maka Gus Dur meresmikan Konghucu sebagai salah satu kepercayaan yang sah di Indonesia sebagai sikapnya membela korban. Saat fundamentalisme agama muncul dengan energi yang baru, Gus Dur memilih tidak mendukungnya. Ia memilih membela minoritas yang kerapkali menjadi korban fundamentalisme agama (apalagi bila agama itu mayoritas). Karenanya, dia kerap dianggap sebagai orang yang murtad dari agamanya sendiri sebab sering membela agama lain dibanding agamanya sendiri.

Tidak berhenti di situ. Kebijakannya yang membela kaum tertindas (korban), diperlihatkan juga, misalnya, pada persoalan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. Sikap yang membela kaum miskin ini ditunjukkan dalam sebuah pidatonya pada konferensi nasional sumberdaya Alam pada 23 Mei 2000 di Jakarta. Di depan forum itu, Gus Dur mengutarakan yang intisarinya sebagai berikut: pertama, peran Negara (pemerintah) dalam pengelolaan alam akan dikurangi seminimal mungkin. Bahkan pada saatnya, pemerintah hanya sebagai pengawas bagi pengelolaan sumber-sumber agrarian yang dijalankan oleh masyarakat. Kedua, menyoroti soal fenomena maraknya pengelolaan tanah oleh masyarakat, Gus Dur menyatakan bahwa tidak tepat jika rakyat dituduh menjarah, karena, sebenarnya perkebunan yang nyolong tanah rakyat. Ngambil tanah kok nggak bilang-bilang. Ketiga, sebaiknya 40 persen lahan dari perkebunan dibagikan kepada petani penggarap yang membutuhkan. Bahkan kalau mau, saham perkebunan itu juga bisa dimiliki oleh masyarakat.[3]

Gus Dur nampaknya tahu apa yang dirasakan Svetlana, Pram, komunitas Tionghoa, dll di Indonesia. Dan yang pasti dia bersimpati pada para korban tersebut dan ingin bersuara untuknya. Lalu, apa yang bisa ditangkap dari ‘kisah korban’ dan bagimana sikap Gus Dur terhadapnya yang diungkapkan di atas? Bagi penulis sendiri, kesimpulan yang mungkin terburu-buru, Gus Dur telah menampilkan dirinya sebagai ‘megaphone,’ pengeras suara bagi demikian banyak korban yang suaranya tidak terepresentasi. Demikian besar korban yang suaranya tertahan oleh struktur yang selalu mengancam untuk terus mengorbankan banyak hal. Gus Dur dengan kata lain telah menjadi suara korban itu sendiri.

Pemenuh Hak

Pada tahap yang lebih jauh, Gus Dur menjadi pemenuh hak-hak korban yang dijamin oleh kovenan HAM Internasional dan telah diratifikasi ke dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Bahwa setiap korban berhak mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.[4] Bagaimana membuktikan ketiga instrumen HAM ini dijalankan oleh pemerintahan Gus Dur? Pertama, bagi korban ’65 ia telah mencabut TAP MPRS XXV/1966 yang tentang pembubaran PKI dan pelarangan ajaran marxisme, leninisme dan komunisme. Karena itu, orang-orang mantan PKI dan seluruh keluarganya bisa lebih leluasa. Langkah ini bisa dianggap mereparasi dan merehabilitasi korban. Dengan mengeluarkan kebijakan tersebut, berarti konsekwensi hukum dalam masyarakat terhadap subyek hukum yang dimaksud sudah tidak berlaku lagi. Karenanya, hukum yang dibuat rezim militeristik Soeharto, yang memang diciptakan untuk mengekang hak-hak eks PKI ini telah dicabut. Yang kurang di sini adalah bahwa keputusan tersebut belum berhasil melahirkan kebijakan kompensasi, ganti rugi bagi korban.

Setelah Habibie lengser, Gus Dur menjadi presiden. Gus Dur dikenal sebagai figur penganjur demokrasi yang melakukan berbagai hal yang cukup signifikan bagi penghormatan HAM, seperti pengakuan terhadap eksistensi minoritas dan toleransi antar umat beragaman.[5] Anggapan ini tentunya tidaklah berlebihan. Sebab apa yang disebut diatas mengenai pembelaannya terhadap korban telah membuktikan Gus Dur sebagai sosok yang menyuarakan suara korban dan sekaligus memperjuangkannya dengan caranya sendiri.

Sebagai salah satu presiden dalam sejarah republik Indonesia ini, ia terkenal sebagai juru bicara bagi korban. Presiden Habibie, sebelum Gus Dur, memang melakukan pembebasan terhadap semua tahanan politik Orde Baru, tetapi itu ditengarai sebagai tekanan dunia internasional.[6] Berarti keputusan tersebut adalah keputusan terpaksa, bukan keputusan bebas. Apa bedanya dengan Gus Dur? Bagi penulis, yang terlihat, nampaknya Gus Dur tanpa kepentingan pamrih sedikitpun dengan keyakinannya untuk membela korban. Dan itu dibuktikannya, bahkan, hingga akhir hayatnya.

Akhir

Gus Dur terlahir dari keluarga santri yang menghormati pengetahuan dan kemanusiaan. Ayahnya seorang pendidik dari lingkungan Nahdlatul Ulama, yang menjaga kemanusiaan dengan mengajarkan anaknya mencintai pengetahuan. Akhirnya, Gus Dur, sang anak, gemar membaca buku-buku, menonton film dan menggali pengetahuan lainnya. Dan pada saatnya, kemudian hari setelah ia menjadi presiden RI yang keempat, ia membuktikan apa yang dititipkan ayahnya tentang pengetahuan telah ia amalkan dan menjadi sikapnya untuk menjaga kemanusiaan. Membela kemanusiaan, menyuarakan mereka yang dikorbankan!

Maka tak heran, mengantar kepergiannya ke negeri seberang, orang-orang dari segala macam suku, ras dan agama mengiringkan doa untuknya. Kepergian ‘orang besar’ ini telah menyisakan banyak hal pada kita, generasi berikutnya, sebuah sikap untuk terus bersuara dan membela para korban. Inilah salah satu cara terbaik untuk mengenang Gus Dur.

Penulis adalah Pengajar Sosiologi di fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.

Daftar Bacaan

Anonim, (2007) Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (kajian multi perspektif), Yogyakarta; PUSHAM UII

Goenawan Mohamad (2005) Setelah Revolusi Tak Ada Lagi, Jakarta; Pustaka Alvabet

J.O.S Hafid (2001) Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawah, Bogor; Pustaka Latin.

Eko Prasetyo, Dkk (editor) Usaha Untuk Tetap Mengenang Kisah-Kisah Anak-Anak Korban Peristiwa 65, Jakarta dan Yoyakarta: Yappika, Jendela Budaya dan Hidup Baru.

————

[1] Eko Prasetyo, Dkk (editor) Usaha Untuk Tetap Mengenang Kisah-Kisah Anak-Anak Korban Peristiwa 65 (Jakarta dan Yoyakarta: Yappika, Jendela Budaya dan Hidup Baru) hal. 48

[2] Goenawan Mohamad Setelah Revolusi tak ada Lagi (Jakarta;Pustaka Alvabet;2005) hal. 18

[3] Noer Fauzi dalam kata pengantar buku J.O.S Hafid Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawah (Bogor; Pustaka latin; 2001) hal. X-Xi

[4]

Artidjo Alkostar, SH, L.LM (pengantar) mengurai kompleksitas Hak Azasi

Manusia (kajian Multi Perspektif) (Yogyakarta;Pusham UII; 2007) hal. 388

[5]Artidjo

Alkostar, SH, L.LM (pengantar) mengurai kompleksitas Hak Azasi Manusia

(kajian Multi Perspektif) (Yogyakarta;Pusham UII; 2007) hal. 391

[6] Ibid. lihat juga Politik Pembebasan Tapol (YLBHI, Jakarta;1998

0 komentar:

Posting Komentar