September 30, 2017 | Ikwan Setiawan

Berangkat dari kenangan masa kecil

Ketika duduk di bangku SD, pada era 1980-an, saya dilatih menari tari Padang Ulan oleh beberapa mahasiswa KKN dari IKIP Negeri Surabaya (sekarang Universitas Negeri Surabaya). Setelah berlatih beberapa minggu, saya dan kawan-kawan, bisa mementaskan Padang Ulan di pertunjukan 17-an dan mendapatkan sambutan luar biasa dari warga Dusun Sambiroto, Kecamatan Sugio, Lamongan. Waktu itu, para mahasiswa bilang bahwa tari Padang Ulan adalah tari tradisi Banyuwangi dan tidak pernah bercerita siapa penciptanya. Beberapa bulan yang lalu, saya baru tahu siapa sebenarnya pencipta tari tersebut setelah mahasiswa Prodi Televisi dan Film, Ramadani Fauzi, bertutur tentang tugas akhirnya, film dokumenter tentang dua tokoh penyintas 65. Salah satu dari tokoh itu adalah pencipta tari Padang Ulan, bernama Slamet Abdul Rajat atau biasa dipanggil Slamet “Menur” karena ia memiliki dan mengelola Percetakan Menur.

(Bung Slamet di rumahnya, Banjarsari Banyuwangi)

Adalah sebuah kebahagiaan dan kebanggaan ketika saya bisa bersua dengan lelaki yang kini sudah berusia 76 tahun ini di rumah sederhananya di wilayah Banjarsari, Glagah, Banyuwangi, 27 September 2017. Di rumahnya yang sangat sederhana (mungil) yang ia tempati dengan istri keduanya bersama anak perempuan dan cucunya, Slamet menyambut kedatangan saya dengan ramah. Bersama panas yang dilengkapi hembusan angin siang, mengalirlah pembicaraan kami terkait ingatan-ingatan lelaki yang tidak mau dipanggil “Pak” apalagi “Mbah” ini tentang gelora berkesenian yang ia alami pada era 1950-an hingga 1960-an. Kemudian, pada 28 September dari siang hingga sore kami berbincang di Sanggar Angklung Soren tempatnya untuk mengembangkan dan memperjuangkan kesenian angklung di Desa Olehsari, Glagah, Banyuwangi. Yang sangat luar biasa, di usia senjanya, Bung Slamet masih memperjuangkan harapan untuk terus mengembangkan budaya angklung Banyuwangian, baik musik, gending, maupun tari, khususnya untuk generasi muda. Tulisan berikut merupakan hasil ngobrol bersama Bung Slamet selama 2 hari, baik di rumahnya di Banjarsari maupun di Sanggar Angklung Soren, dan dilengkapi beberapa data tambahan dari situs online.

Gairah berkesenian di Banyuwangi yang membuncah

Banyuwangi pada era 1950-an adalah sebuah wilayah geo-kultural yang bergerak sangat dinamis. Banyak kelompok kesenian hidup dan berkembang. Kesenian berbasis bambu sudah berkembang duluan melalui musik angklung yang sangat digemari oleh rakyat kebanyakan. Awalnya, angklung merupakan musik pengiring kerja-kerja pertanian, khususnya mengiringi para petani memanen padi. Para pemainnya menabuh angklung dan kendang di atas paglak setinggi 7-10 meter. Mereka menyanyikan lagu-lagu tanpa lirik, tetapi nadanya bisa menghadirkan kedamaian dan keteduhan bagi para pemanen padi.

(https://siskanurifah.wordpress.com/2013/07/09/kearifan-suku-osing-banyuwangi/)

Pada perkembangannya, pertunjukan angklung dilengkapi dengan lagu-lagu. Adalah Mochammad Arif yang memulai menciptakan lagu-lagu berbahasa Banyuwangi sehingga menjadikan pertunjukan angklung yang dilengkapi kendang, kluncing, gong, dan suling menjadi semakin semarak. Sebelum 1950 Arif sudah aktif menciptakan lagu dengan alat angklung yang ia buat sendiri dari bambu yang juga ia cari sendiri.[1] Sebagai mantan pejuang di zaman Jepang yang sangat paham kehidupan sehari-hari masyarakat Banyuwangi, Arif menciptakan lagu Genjer-genjer untuk menggambarkan bagaimana warga memetik dan mengola sayuran liar di sawah berair sebagai bahan makanan. Menurut keterangan Syamsi, putra Arif, Genjer-genjer yang ditulis ketika tahun 1943, zaman Jepang, menceritakan penderitaan masyarakat saat itu yang harus makan genjer yang juga dijadikan makanan bebek. Ibunya sering masak daun genjer karena bahan makanan sulit didapat.[2]

Ketika Lekra didirikan di Jakarta pada 17 Agustus 1950, atas inisiatif D.N Aidit, Njoto, M.S. Ashar, dan A.S. Sidharta, banyak seniman rakyat di Banyuwangi memutuskan bergabung dengan lembaga ini karena kedekatan semangat perjuangan dalam menyuarakan budaya rakyat. Arif dan kawan-kawannya mendirikan grup angklung Sri Muda (Seni Rakyat Indonessia Pemuda) yang bermarkas di Kampung Tumenggungan Banyuwangi. Sri Muda menggarap lagu-lagu yang diciptakan oleh Arif seperti Genjer-genjer, Sekolah, Emas-emas, Cep Menengo, Nandur Jagung, Ater-ater, Selendang Kawung, Adonan Sumping Glempangan, Gunung Saren, Kanti Repen, Dermo, Larang Picis, Sekar Mawar, dan ratusan lagu lainnya. Kepopuleran Sri Muda yang juga sering diundang ke acara-acara seremonial PKI maupun Negara, menjadikan semakin banyak orang yang mengandrunginya. Tidak mengherankan, di seluruh Banyuwangi, dibuka cabang Sri Muda sebanyak 34 cabang. Arif dan para seniman Sri Muda lainnya rajin turun ke bawah untuk melatih para seniman muda di desa-desa dalam memainkan musik angklung dan menjadikannya sebagai kesenian idola, selain angklung caruk, gandrung, janger, ketoprak, wayang wong, ludruk, Ande-Ande Lumut, dan keroncong. Bahan angklung yang sangat mudah didapatkan di desa-desa di Banyuwangi menjadikan kesenian angklung dengan gending sebagai salah satu budaya lokal yang seolah-olah tak tertandingi.

(Salah satu grup angklung caruk, http://kesiniaja.com/event/angklung-caruk-festival-kesenian-langka-yang-kembali-digaungkan-pelajar-banyuwangi/)

Selain angklung gending, pada era 1950-an juga berkembang pesat angklung caruk, di mana dua grup angklung berhadapan satu sama lain di sebuah pentas yang sudah disediakan. Kedua grup saling beradu-tebak gending dan ketrampilan memainkan angklung, kethuk, gong, slenthem, saron dan kluncing dengan membawakan lagu-lagu Banyuwangian. Setiap grup akan menampilkan garapan/larasan andalannya yang dilengkapi penari, disebut badut. Setelah selesai kelompok kedua dipersilahkan untuk unjuk kebolehan juga. Fase berikutnya adalah Adol Gending, di mana di antara dua grup akan saling tebak lagu. Kelompok pertama akan membawakan ketukan sebuah lagu dan ketukan di angklung itu ditebak oleh kelompok kedua. Kalau kelompok B sudah tahu, maka mereka mendapatkan kesempatan untuk memotong dengan cara ngosek, memukul gamelan secara tidak beraturan. Grup pertama harus menghentikan permainan musiknya dan mempersilahkan grup kedua untuk melanjutkan permainannya. Apabila kelompok kedua melakukan kesalahan, maka kelompok pertama akan ngosek dan mengambil-alih kembali dan meneruskan musik hingga selesai. Para badut pun harus beradu gerakan tari dengan gending-gending andalan kelompoknya masing-masing. Menurut Slamet, pertunjukan angklung carok sangat ramai, masing-masing grup membawa supporter. Bahkan, pertarungan kreatif di atas panggung seringkali dibumbui dengan pertarungan ghaib antarpendukung kelompok. Misalnya, kelompok yang satu tiba-tiba tidak bisa bunyi alat musiknya. Slamet juga mengatakan bahwa antarpendukung kadang juga terjadi bentrokan kecil, tapi tidak sampai membesar. Kondisi itu akibat kecintaan kepada masing-masing kelompok yang merepresentasikan identitas desa mereka masing-masing.

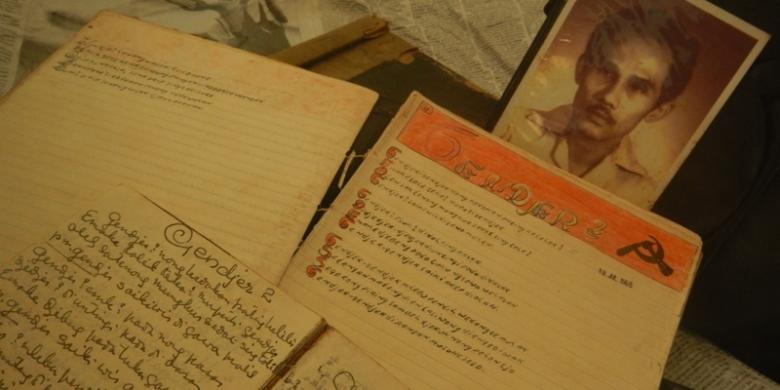

(Catatan lagu Gendjer-gendjer dari tulisan tangan M. Arif. Yang ada lambang palu-arit adalah salinan dari salah satu kawannya. http://regional.kompas.com/read/2014/09/30/19465901/Lagu.Gendjer-gendjer.Siapa.Penciptanya.)

Slamet yang lahir pada tahun 1942, bergabung ke Sri Muda pada tahun 1962 bersama beberapa seniman dan sastrawan muda Banyuwangi seperti Endro Wilis, Andang C.Y, dan Basir Noerdian untuk mengasah kemampuannya berkesenian. Sebagai anggota muda, Slamet lebih banyak belajar dari Arif dan para seniman senior. Yang tidak bisa dilupakan oleh Bung Slamet adalah suasana latihan yang dipenuhi warga. Antusiasme warga karena pada masa ini memang belum ada banyak hiburan dan kedekatan tematik lagu-lagu yang dibawakan Sri Muda dengan kehidupan dan permasalahan sehari-hari rakyat Banyuwangi. Mereka seperti menemukan gambaran hidup dari lagu-lagu Arif, apalagi angklung yang digunakan adalah angklung yang biasa dimainkan petani di sawah-sawah. Menariknya lagi, kehadiran Sri Muda di desa-desa mampu menggerakkan kaum muda untuk berkesenian dan berkebudayaan secara serius. Tidak hanya menghadirkan kegembiraan, anak-anak muda menyuguhkan komposisi musikal dari angklung, kendang, gong, dan seruling dengan membawakan lagu-lagu ciptaan Arif. Lagu-lagu bertema pendidikan, sosial, dan budaya itu sekaligu bisa menjadi pesan yang disampaikan para seniman muda kepada rakyat yang tengah menonton proses mereka latihan ataupun tanggapan di acara hajatan warga.

(Cover album Genjer-genjer yang dibawakan Bing Slamet, http://kbr.id/nusantara/05-2016/karena__genjer_genjer___polisi_perketat_izin_konser_musik_dan_periksa_daftar_lagu/81145.html)

Slamet yang sering mengikuti Arif pergi ke latihan sanggar kesenian di desa mencatat semua gairah itu dengan jelas sampai sekarang. Sebagai seniman pemula, Slamet sering mengikuti kunjungan Arif ke desa-desa di sekitar kota Banyuwangi, seperti Bakungan, Glagah, Olehsari, dan yang lain. Arif melakukan kunjungan untuk menemani proses latihan para seniman angklung yang mendirikan Sri Muda di desa-desa mereka. Kemauan untuk “turun ke bawah” sembari memahami permasalahan dan harapan rakyat kecil menjadikan Arif dan seniman Sri Muda lainnya tidak pernah kesulitan membuat lagu. Dalam pertunjukan angklung yang digelar Sri Muda, Slamet berperan sebagai dirijen sehingga banyak orang yang mengenalnya. Dengan menjadi dirijen ini pula, ia semakin meneguhkan komitmennya untuk terus belajar dan berkarya bersama Sri Muda sebagai usaha untuk mengembangkan budaya angklung di tengah-tengah rakyat.

Terinspirasi pertunjukan yang digelar rombongan kesenian dari Jepang dan China di Banyuwangi, Slamet berinisiatif untuk membuat tari-tarian yang melengkapi pertunjukan angklung. Dalam pandangannya, pertunjukan angklung akan semakin meriah dan ramai kalau ditambahi atraksi yang menggambarkan isi lagu, sehingga pesannya pun dengan cepat bisa ditangkap oleh penonton. Meskipun tidak pernah mendapatkan pendidikan tari secara formal, hasrat untuk berkarya dan berkontribusi terhadap budaya Banyuwangi di era yang sangat dinamis itu mendorong Bung Slamet mulai menciptakan beberapa tari, seperti tari Genjer-genjer, Nandur Jagung, Sekolah, Layangan Pedhot, dan lain-lain. Darah seni yang mengalir dari almarhum bapaknya juga ikut menyumbang DNA berkesenian dan keberaniannya untuk mencipta tari berdasarkan lagu-lagunya Arif. Dengan tari-tari ciptaan Slamet, pertunjukan angklung semakin ramai. Tidak hanya penontonnya, tetapi juga penampilnya. Karena kepiawaianya dalam menciptakan tari berbasis gending, Slamet sering diundang untuk melatih anak-anak muda di sanggar-sanggar. Bahkan, ia juga diminta untuk mengajarkan tari di Surabaya. Di kota pahlawan ini ia sering berjumpa dengan para seniman tari yang lebih mumpuni. Para seniman tari dari Surabaya meminta izin untuk menyempurnakan tari ciptaan Slamet, khususnya gerakan-gerakan yang dirasakan kurang pas. Sebagai seniman otodidak, tentu ia sangat senang dengan tawaran mereka karena bisa memperbaiki karya-karyanya. Selain itu, ia juga semakin terpacu untuk menciptakan tari-tari baru berbasis lagu-lagu Arif yang lain.

Gairah berkebudayaan Lekra Banyuwangi yang salah satunya melibatkan peran aktif Sri Muda, menunjukkan bahwa keterhubungan lingkungan, pertanian, dan kesenian menjadi relasi strategis-kreatif di mana para seniman dan rakyat menjadi pelaku aktif dan penikmat yang sama-sama berperan. Ketersediaan bambu yang melimpah di Banyuwangi, menjadi berkah alam yang menjadikan manusia-manusia kreatif berimajinasi dan berpikir untuk menggunakannya sebagai alat musik yang bisa menghibur sekaligus menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya pendidikan, gotong-royong, dan pemertahanan budaya. Kalau kemudian, PKI memanfaatkan para seniman Lekra yang tergabung dalam Sri Muda untuk mengisi acara-acaranya, baik di Banyuwangi, Surabaya, dan Jakarta, itu semua karena partai ini memahami peran strategis kesenian untuk menarik dan mengerahkan massa. Hal yang sama juga dilakukan oleh partai-partai lainnya pada waktu itu. PNI memiliki Lembaga Kebudayaan Nasional dan Masyumi memiliki Himpunan Seni dan Budaya Islam. Semuanya bergerak untuk kesenian dan kebudayaan serta memberikan dampaknya kepada aktivitas partai. Kalau kemudian PKI termasuk partai yang menghuni posisi tiga besar pada Pemilu 1955, itu tidak lepas dari kerja ekstra dari para pekerja partai, organ-organ underbow seperti Barisan Tani Indonesia, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSHI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), dan organ-organ lainnya. Pada awal tahun 1965, PKI memuncaki perolehan suara di Banyuwangi, mengalahkan PNI dan NU.[3] Namun, yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa Lekra dengan semua bidang kesenian yang mereka bina telah mampu menghidupkan seni dan budaya Banyuwangi, termasuk musik bambu yang menjadi salah satu ruh kultural agraris dan mengikat identitas komunal masyarakat. Inilah kontribusi Lekra, Sri Muda, dan sanggar-sanggar angklung di Banyuwangi yang tidak boleh dilupakan atau ditenggelamkan dalam stigmatisasi pasca tragedi 65 yang sebenarnya tidak melibatkan para seniman di ujung timur Jawa ini.

Titik-balik pasca Tragedi 65

Slamet memang masuk Sri Muda, tetapi ia benar-benar tidak tahu-menahu rencana pembunuhan atau kudeta yang (katanya) dilakukan PKI di Jakarta. Ia dan kawan-kawannya mendapatkan informasi terkait pembunuhan para jendral dari Arif. Sebagai salah satu utusan yang akan ikut dalam rombongan kesenian ke China, Arif sendiri baru saja tiba di rumahnya di Tumenggungan setelah memroses surat-surat untuk keperluan ke negeri tirai bambu tersebut. Keesokan harinya, ketika Slamet dan kawan-kawannya sedang berada di rumah Arif, laskar sipil dan tentara Angkatan Darat menyerbu. Semua panik dan kalang-kabut. Arif diamankan, sedangkan istri dan putranya, Syamsi, Slamet dan yang lain melarikan diri. Meskipun sudah berusaha melarikan diri, Slamet berhasil di tangkap di sebuah jembatan dalam perjalanannya menuju Pelabuhan.

Slamet tidak ditahan seperti para pentholan Lekra. Ia hanya dikenakan wajib lapor selama beberapa bulan. Untuk menghidupi keluarganya, ia membuat usaha percetakan sederhana di kota yang diberi nama “Menur”. Pada waktu itu, pasca 65, kesenian angklung dan kesenian-kesenian lain yang terindikasi dibina oleh Lekra dilarang berkegiatan. Para seniman Lekra atau simpatisannya yang masih selamat, tiarap atau bahkan banyak yang berusaha melupakan kesenian yang pernah mereka geluti sebelum 65. Kondisi ini, tentu saja, berkontradiksi dengan gairah berkebudayaan dan berkesenian yang sebelumnya begitu semarak; melibatkan semua lembaga seni dan budaya di Banyuwangi. Kesenian angklung dari segala jenis juga dilarang, sehingga warga petani pun tidak berani memainkannya ketika panen. Bisa dibayangkan, betapa kering dan senyapnya Banyuwangi tanpa alunan angklung, tanpa rancak gamelan dan kendang. Itulah konsekuensi politik yang harus ditanggung seniman dan rakyat ketika sebuah tragedi yang dikaitkan dengan aktivitas kultural yang mereka lakoni; sebuah stigmatisasi sebagai cara rezim militeristik Suharto untuk mengendalikan keadaan dan meminimalisir, atau bahkan, menghilangkan pengaruh ideologi kerakyatan yang disebarluaskan oleh PKI di Banyuwangi.

Slamet sendiri, bersama beberapa seniman-seniman lain yang selamat direkrut oleh LKN pada 1966 untuk membantu proses berkesenian. Karena naluri untuk mendapatkan keselamatan buat diri dan keluarganya, mereka menerima ‘pinangan’ LKN tersebut. Setelah masuk LKN, Slamet dan para seniman lainnya tidak dikenakan wajib lapor lagi. Itu semua dilakukan atas izin bupati Supa’at yang memberikan izin kepada Hasan Ali untuk memanfaatkan kreativitas seniman eks-Lekra tetapi tidak untuk dimunculkan di permukaan. Dengan masuk LKN, mereka juga bisa terus berkarya untuk masyarakat Banyuwangi. Bersama LKN, Slamet menciptakan beberapa tari, seperti Padang Ulan, Jaran Goyang, danJaring Kambang. Strategi yang dimainkan Hasan Ali dan kawan-kawannya patut diapresiasi karena bisa menyelamatkan kebudayaan Banyuwangi yang di ambang kebangkrutan seandainya rezim pemerintah tetap melarang kesenian-kesenian yang diidentifikasi dekat dengan Lekra dan PKI. Kebangkrutan budaya ini tentu akan sangat merugikan pemerintah dan masyarakat Banyuwangi karena mereka akan kehilangan salah satu medium untuk menyemai identitas komunal mereka. Selain itu, apa yang dilakukan Hasan Ali merupakan bentuk rekonsiliasi kultural yang diinisiasi oleh para pegiata budaya di mana para penyintas 65 diberikan ruang dalam berkarya sekaligus bisa diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui karya seni yang tercipta, orang-orang yang dulunya saling berhadap-hadapan bisa bertemu karena sifat seni yang bisa melintas-batas.

Pada masa 1970-an, setelah dibungkam dan dilarang berkarya, para seniman musik dan sastra diajak bergabung dalam kelompok angklung binaan pemerintah kabupaten. Salah satu yang menginisiasi pembentukan-kembali grup angklung gending adalah Supranoto. Berbeda dengan angklung di era sebelumnya, pertunjukan angklung pada masa ini sudah dilengkapi gamelan, gong, dan juga alat-alat modern seperti biola. Lagu-lagu yang digarap adalah karya Andang CY, Basir Noerdian, Mahfud, Fatrah Abah, Armaya, dan yang lain. Gelang Alit, Kembang Galengan, Kembang Peciring, Luk Luk Lumbu, Umbul-umbul Blambangan, Amit-Amit, Dalu-dalu, dan yang lain menjadi lagu yang sangat populer. Selain diputar di Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD), lagu-lagu tersebut juga diedarkan dalam bentuk kaset pita. Angklung yang disponsori birokrat ini kemudian dikenal dengan angklung daerah.

Ketika LKN sudah tidak aktif lagi, Slamet diajak pelaku budaya untuk mendukung kampanye Golkar, pada era 1980-an. Sekali lagi, Slamet tidak memusingkan aspek pemenangan politik untuk kepentingan Golkar, tetapi lebih pada kepentingan dan keinginan berkarya. Golkar sebenarnya juga menggunakan strategi yang ditempuh PKI dengan memanfaatkan para seniman dan karya mereka untuk mendapatkan dukungan publik secara maksimal. Bahkan, mereka juga menggunakan seniman-seniman eks-Lekra yang dianggap bagian dari PKI oleh rezim Orde Baru. Artinya, pemanfaatan ekspresi kesenian untuk kepentingan politik bukanlah sesuatu yang aneh, baik di masa kepemimpinan Sukarno maupun Suharto. Bedanya, kalau di masa Sukarno para seniman bernaung dalam organisasi yang memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu, di masa Suharto, mereka tidak memiliki organisasi secara khusus. Akibatnya, para seniman langsung bisa dipakai dan dikontrak untuk kepentingan kampanye.

Satu hal yang disaksikan oleh Slamet di masa Orde Baru adalah mulai sekaratnya angklung gending, angkung daerah, dan angklung caruk di bumi Banyuwangi. Ketenaran kendang kempul di era 1980-an awal menjadikan mayoritas masyarakat mulai meninggalkan kesenian angklung, kecuali angklung paglak yang masih dimainkan di sawah. Tidak ada usaha sistematis dari rezim untuk menyemarakkan-kembali pertunjukan angklung yang pernah tenar di era Sukarno dan berkorelasi dengan kekayaan ekologis-agraris masyarakat Banyuwangi ini. Sanggar-sanggar tari memang semakin semarak, tumbuh bak jamur di musim hujan. Namun, semua diarahkan untuk menggarap tari garapan yang berakar dari gandrung dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan festival, parade, atau acara-acara birokrat lainnya; sebuah kondisi yang masih berlangsung hingga saat ini. Ritual-ritual memang dimasukkan ke dalam agenda pariwisata daerah dan semakin semarak dengan hajatan Banyuwangi Festival sejak tahun 2011 hingga kini. Namun, ramainya ritual belum mampu mengembalikan-kembali keterhubungan masyarakat pelaku ritual dengan kesadaran untuk melestarikan lingkungan dalam dimensi ekologis-agraris-kultural. Kelestarian bambu, misalnya, akan menjadi penopang bagi keberlanjutkan musik angklung dan industri kerajinan yang ada di Gintangan serta menjaga pasokan air dari sumber yang bisa terus digunakan untuk kepentingan pertanian dan kepentingan sehari-hari masyarakat. Gerakan seni dan budaya semestinya bisa memromosikan pentingnya konsep tersebut dalam karya atau gelaran, seperti ketika Arif dan Sri Muda menghadirkan pertunjukan angklung dan tari yang diciptakan oleh Slamet untuk menyampaikan pesan-pesan tentang komunalisme, budaya lokal, dan pentingnya pendidikan.

Melanjutkan perjuangan menuju budaya bambu

Bagi seniman seperti Bung Slamet, keberlanjutan kesenian berdimensi luas seperti angklung adalah sebuah kondisi yang dicita-citakan. Meskipun Negara tidak hadir untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Bung Slamet masih belum membunuhnya dalam ruang imajinasi, batin, dan pikirannya. ‘Hasrat gila’ untuk menghidupkan-kembali kesenian angklung lengkap dengan tari selalu ia pelihara. Sebagai perwujudannya, ia rela menggunakan sebagian besar uang hasil penjualan rumahnya di kota Banyuwangi untuk membuat rekaman lagu-lagu lawas karya Arif, Endro Wilis, Basir Noerdian, Fatrah Abal, dan MF Hariyanto dalam komposisi angklung. Mulai dari proses latihan, rekaman, dan distribusi, ia membiayai sendiri. Lebih dari 50 juta ia habiskan untuk proyek yang tidak pernah memberikannya keuntungan tersebut. Sebuah album berjudul Angklung Soren cukup memuaskan kerinduannya akan kehadiran angklung di tengah hingar-bingar Banyuwangi tahun 2008. Keseriusan dan perjuangan Slamet menegaskan sebuah komitmen untuk terus melanjutkan kehadiran musik angklung sebagai bagian dari budaya bambu yang masih berhak ada dan mengada di bumi Banyuwangi.

(Cover VCD Angklung Soren)

‘Kegilaan’ pula yang memperkuat niatnya untuk membangun sebuah rumah berbahan bambu di sebuah lahan tegalan di Desa Olehsari, Glagah, Banyuwangi. Sejak 2106 dengan dana mandiri, ia mulai membangun rumah tersebut. Rumah itu kelak akan menjadi tempat latihan angklung, tari, dan kesenian Banyuwangi lainnya serta diskusi budaya. Dia juga menyediakan beberapa kamar untuk tempat menginap para tamu dari luar kota yang ingin belajar budaya Banyuwangi atau sedang melakukan penelitian. Beberapa lahan kosong sudah ditanami pisang dan ke depannya akan ditanami bambu yang bisa menjadi bahan dasar pembuatan anklung, kerajinan, serta rumah. Memang, sampai sekarang rumah sekaligus sanggar tempat berlatih dan berdiskusi itu belum selesai. Namun, Bung Slamet selalu meyakini bahwa pada saatnya, bangunan yang berdampingan dengan kebun dengan pohon-pohon besar dan kali kecil itu akan selesai dan bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi pengembangan budaya bambu di Banyuwangi. Setiap hari Bung Slamet, berusaha untuk memantau proses pembangunan rumahnya. Ia berjalan kaki dari Banjarsari menuju Olehsari. Kebiasaan ini ia rasakan bisa menyehatkan tubuhnya. Rumah itu ia beri nama Sanggar Angklung Soren yang berasal dari lagu ciptaan Endro Wilis dan Basir Noerdian.

(Bung Slamet melihat-lihat proses pengerjaan rumah sekaligus yang akan menjadi tempat sanggar)

Bagi Bung Slamet, sudah bukan saatnya lagi bangsa ini diombang-ambingkan oleh isu kebangkitan komunis dengan memobilisasi isu bahwa para penyitas, anak, dan cucu PKI akan menghidupkan-kembali di Republik ini. “Sekarang ini yang terpenting adalah bisa hidup, keluarga bisa makan. Dan, bagi saya pribadi, menghidupkan budaya angklung adalah tujuan hidup, bukan yang lain-lain, yang aneh-aneh itu,” tegasnya ketika saya menemaninya di Sanggar Angklung Soren sembari menikmati pisang masak yang langsung diambil dari kebunnya. Saya sependapat dengan omongan Si Bung, karena kalaupun ada kebangkitan PKI, pasti aparat keamanan bisa mendeteksinya dan melakukan tindakan-tindakan langsung. Terlalu larut dalam isu itu, bisa menjadikan banyak orang lupa bahwa ada tugas bersama yang harus dijalankan, termasuk mengembangkan dan memajukan-kembali kesenian angklung dan budaya bambu, termasuk melakukan konservasi bambu di Banyuwangi. Itulah salah satu tugas yang lebih penting ketimbang harus selalu takut dengan “hantu komunis”.

Catatan akhir

[1] “Lagu Genjer-genjer, masa penjajagan dan stigma PKI”, http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/05/160519_majalah_seni_lagu_genjer_genjer.

[2] “Lagu Gendjer-gendjer Siapa Penciptanya?” http://regional.kompas.com/read/2014/09/30/19465901/Lagu.Gendjer-gendjer.Siapa.Penciptanya.

[3] “Sejarah PKI di Banyuwangi dan Pembantaian Cemethuk”, https://ikaning.wordpress.com/2008/01/27/sejarah-pki-di-banyuwangi-dan-pembantaian-cemethuk-18-oktober-1965/

Sumber: MataTimoer

0 komentar:

Posting Komentar