Tampilkan postingan dengan label Kliping #65. Tampilkan semua postingan

Tampilkan postingan dengan label Kliping #65. Tampilkan semua postingan

Selasa, 24 Maret 2020

Kebenaran di masa korona: Hari internasional tentang hak atas kebenaran, martabat korban

Jakarta / Sel, 24 Maret 2020 / 02:46 siang

Galuh Wandita*

Direktur di Asia Justice and Rights (AJAR)

Komisi

Nasional untuk Kamar Pengaduan Hak Asasi Manusia. (JP / Dhoni Setiawan)

Dalam beberapa minggu

terakhir, kami telah ditangkap oleh narasi tunggal kelangsungan hidup kami

melawan COVID-19. Ini adalah waktu

introspeksi, waktu untuk melihat fakta-fakta sulit dan mempelajari pelajaran

dari masa lalu.

Hari Internasional untuk Hak

Kebenaran dan Martabat Korban jatuh pada tanggal 24 Maret — hari untuk

mengingat kebenaran tentang pelanggaran HAM berat- - yang menjadi korban, apa

akar masalahnya, bagaimana pelanggarannya menjadi begitu masif dan bagaimana Apakah

kita sebagai masyarakat berurusan dengan mereka.

Ini juga merupakan kesempatan

untuk merenungkan bagaimana pelajaran-pelajaran dari masa lalu dapat membantu

kita dalam menghadapi tantangan utama yang kita hadapi saat ini. Anda tidak dapat memecahkan masalah atau mencoba untuk

menyembuhkan tanpa berani menghadapi kebenaran objektif. Penyimpangan fakta hanya bisa membuat masalah menjadi

lebih buruk dalam jangka panjang.

Pengalaman kami tentang

pelanggaran massal di Asia telah menunjukkan hubungan antara kesehatan dan hak

asasi manusia: bagaimana situasi pelanggaran massa menyoroti dampak sosial,

ekonomi dan kesehatan yang mengerikan. Contohnya

termasuk kelaparan besar di Cina (1948), Timor Leste (1978-1979), ratusan

kematian akibat malaria di antara para tahanan politik yang dipenjara di Pulau

Buru (1968-1978) dan kematian karena kelaparan dan penyakit di ladang-ladang

pembunuhan di Kamboja (1975-1979). Mereka juga termasuk, ancaman penyakit yang

berkelanjutan di antara para pengungsi dan pengungsi internal yang tinggal di

kamp-kamp di Nduga di Papua, kepada 1 juta pengungsi Rohingya dari Rakhine di

Cox's Bazaar, Bangladesh.

Amartya Sen, peraih Nobel

untuk Ilmu Ekonomi (1998), telah menulis tentang bagaimana kurangnya demokrasi -

ditunjukkan oleh pembuatan dan penegakan kebijakan yang buruk - dapat menjadi

faktor pendukung kelaparan, seperti yang disebutkan di atas.

Pada 2010, Majelis Umum PBB

memutuskan bahwa 24 Maret adalah hari untuk memperingati hak atas kebenaran dan

martabat para korban pelanggaran HAM berat. Hari itu menandai pembunuhan tahun 1980 oleh Uskup Agung

Oscar Romero dari San Salvador, seorang pembela kaum miskin yang berani

berbicara menentang regu kematian yang terkait dengan junta militer pada waktu

itu.

Hari ini juga merupakan hari

yang penting bagi Indonesia, karena kita merenungkan masa lalu kita yang tidak

terhitung. Lebih dari dua dekade

dalam reformasi kita, kita masih tidak tahu berapa banyak orang yang

tewas selama pembunuhan 1965-1966, dan berapa banyak lagi yang mati karena

penyakit dan kelaparan di kamp-kamp dan penjara-penjara di seluruh Indonesia.

Tidak ada perhitungan resmi

tentang bagaimana kita sebagai masyarakat membiarkan pembunuhan massal ini

terjadi. Apa kebijakan dan

penghilangan yang diizinkan untuk dibentuk, sehingga penahanan massal dan

pembunuhan dapat terjadi tanpa hukuman?

Selama 34 tahun pemerintahan

Soeharto, anak-anak sekolah diminta menonton film yang menggambarkan versi

tertentu dari peristiwa-peristiwa itu. Saya

ingat, sebagai siswa kelas enam, melakukan perjalanan sekolah ke berbagai

museum dan situs untuk menyaksikan ketidakbenaran yang telah dilatih dengan

baik ini. Sarjana tidak diizinkan

untuk meneliti acara ini dan buku-buku dilarang. Sayangnya, ini bukan satu-satunya bab berdarah.

Dari sudut terjauh negeri ini,

dari Papua hingga Aceh, kekerasan digunakan sebagai alat untuk menekan

perbedaan pendapat, dan menutupi kejahatan, pencurian, dan pelanggaran massal. Sejarah kita dipenuhi dengan para pahlawan yang tak

terucapkan, orang-orang yang membela hati nurani mereka dan secara brutal

dibungkam.

Setelah jatuhnya Soeharto pada

tahun 1998, beberapa korban mulai berbicara tentang apa yang terjadi pada

mereka. Tetapi tanggapan resmi telah

menjadi memekakkan telinga memekakkan telinga. Dengan pencabutan undang-undang komisi kebenaran, belum

ada kebijakan resmi untuk menangani kebenaran sulit ini. Indonesia mengesahkan undang-undang untuk membentuk komisi

kebenaran pada tahun 2004, tetapi hukum tersebut dibatalkan dua tahun kemudian

- tanpa dilaksanakan.

Sementara itu, komisi

kebenaran lokal di Aceh, yang didirikan berdasarkan Perjanjian Damai Helsinki,

telah mengumpulkan lebih dari 3.000 pernyataan, dan melakukan audiensi publik

untuk ratusan orang yang selamat. Di

Papua, di bawah undang-undang otonomi khusus lainnya, janji komisi kebenaran

telah bertahan lama dan sebagian besar ditinggalkan.

Pekan lalu, Jaksa Agung

kembali ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang dokumen pembunuhan Paniai

2014. Pepatah lama bahwa sejarah

akan diulang berdering benar dalam situasi ini.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo

penuh dengan pandemi saat ini. Di

masa-masa ketidakpastian ini, kita harus memberi perhatian khusus kepada yang

paling rentan — di antara mereka ada ribuan lansia yang selamat dari pelanggaran

HAM. Kita harus ingat bahwa selama

masa-masa kelam itu negara mengabaikan tugas utamanya untuk melindungi mereka. Banyak korban hidup dalam kemiskinan ekstrem dan masih

mengalami dampak stigmatisasi sosial.

Hukum internasional menetapkan

bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk mencoba memperbaiki kerusakan yang

terjadi pada para korban yang tidak bersalah; kita perlu mengingat dan memenuhi tugas itu. Tentu saja, kita perlu memikirkan cara-cara baru untuk

mengumpulkan dan mengarsipkan cerita dari masa lalu kita, dengan menggunakan

teknologi online baru yang dikombinasikan dengan pendekatan akar rumput yang

telah teruji oleh waktu.

Kita perlu menjangkau mereka

yang telah terpinggirkan. Ini juga

diperlukan untuk penyembuhan sosial dan moral, untuk membangun masyarakat yang

lebih adil, bermoral dan berbelas kasih.

Hari ini hidup dan pekerjaan

kita dipenuhi dengan prioritas baru yang mendesak. Namun, penting bahwa pada hari internasional hak atas

kebenaran, kita ingat bahwa kebenaran perlu diungkap, dibagikan, dibahas, dan

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan yang baik. Ini selalu benar dan benar hari ini karena kami berjuang

untuk melindungi yang paling rentan dalam konteks yang berubah dengan cepat.

Penyimpangan kebenaran pasti

menyebabkan kegagalan untuk melindungi mereka yang membutuhkan. Waktu kita singkat. Ada pelajaran dari masa lalu kita yang memegang kunci

untuk kelangsungan hidup kita bersama.

***

Direktur

Asia Justice and Rights (AJAR). Ia juga seorang penasihat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Penafian: Pendapat yang dikemukakan dalam artikel

ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan sikap resmi The Jakarta Post.

https://www.thejakartapost.com/academia/2020/03/24/truth-in-the-time-of-corona-international-day-on-right-to-truth-dignity-of-victims.html

Kamis, 12 Maret 2020

Pemerintah Bahas RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Kamis, 12 Maret 2020

RUU KKR sebagai payung hukum untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat pada masa lalu melalui jalur nonyudisial.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, M. Mahfud MD bertemu Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen HAM Kemenkumham) Mualimin Abdi yang membahas tentang Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). RUU KKR merupakan salah satu RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang masuk kategori RUU Kumulatif Terbuka usulan pemerintah.

Setelah RPTM, tahap selanjutnya ialah menyampaikan permohonan izin prakarsa dan kumulatif terbuka kepada presiden. Setelah disetujui, tambah dia, Presiden Jokowi akan mengeluarkan surat presiden (Surpres) RUU KKR ke DPR.

Seperti diketahui, pembentukan RUU KKR ini merupakan salah satu yang pernah direkomendasikan Komnas HAM kepada Presiden untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 47 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terkait penyelesaian pelanggaran HAM melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dibentuk berdasarkan UU.

Menurut Komnas HAM, meskipun MK telah menyatakan bahwa UU No.27 Tahun 2004 tentang KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dibatalkan), bukan berarti penyelesaian melalui KKR tidak dimungkinkan lagi. Mengingat mendesaknya penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dan ketiadaan payung hukum, Presiden dapat (sementara) mengeluarkan Perppu mengenai KKR.

Selain itu, Komnas HAM meminta Presiden tetap memastikan agar Jaksa Agung menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan terhadap hasil penyelidikan yang telah dituntaskan Komnas HAM sebelumnya.

Dalam perkembangannya, RUU KKR sempat menimbulkan perdebatan karena sejumlah pihak, terutama korban pelanggaran HAM berat, tetap menginginkan agar penyelesaian kasus dilakukan melalui jalur yudisial atau pengadilan. Namun, ada alternatif lain yang beberapa kali dilontarkan pemerintah yaitu penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalur nonyudisial.

Tahun lalu, Komnas HAM mencatat dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi (periode I) tidak ada upaya serius untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Anam mencatat narasi yang berkembang mengarahkan penyelesaian kasus itu melalui rekonsiliasi atau mekanisme lain seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Mengacu hasil survei Komnas HAM dan Litbang Kompas pada Oktober-September 2019 yang melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia, salah satu hasilnya menunjukan lebih dari 90 persen responden menginginkan pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme pengadilan.

RUU KKR sebagai payung hukum untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat pada masa lalu melalui jalur nonyudisial.

Sejumlah korban kasus Talangsari Lampung 1989 saat berunjuk rasa di depan Kejagung, Jakarta. Mereka menuntut Kejagung segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi 25 tahun lalu dan menghilangkan 426 nyawa. Agus Sahbani/ANT

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, M. Mahfud MD bertemu Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen HAM Kemenkumham) Mualimin Abdi yang membahas tentang Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). RUU KKR merupakan salah satu RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang masuk kategori RUU Kumulatif Terbuka usulan pemerintah.

"Kami diperintahkan Pak Menko untuk mendalami informasi yang berkembang di kawan-kawan Civil Society Organization (CSO), tokoh-tokoh gitu, kan memang yang akan kita ke depankan masalah pemulihan (keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat, red)," kata Mualimin Abdi di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Kamis (12/3/2020) seperti dikutip Antara.Dia mengatakan pembahasan RUU KKR ini untuk mendalami mengenai penyempurnaan draf RUU KKR. Menurut dia, RUU KKR sebagai payung hukum untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat pada masa lalu melalui jalur nonyudisial.

"Memang tujuannya itu, penyelesaian yang sifatnya non-yudisial, pemulihan untuk korban," kata dia.Mualimin menegaskan skema nonyudisial itu akan ditujukan kepada korban pelanggaran HAM masa lalu yang sudah terdata oleh Komnas HAM ataupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Di sisi lain, Mualimin juga mengungkapkan saat ini draf RUU KKR belum tuntas karena masih memerlukan perbaikan.

"Kita kan masih bekerja terus ya, perbaikan-perbaikan, mana yang paling baik," ungkapnya.Dalam kesempatan itu, Mualimin menuturkan Menkopolhukam Mahfud MD akan mengadakan rapat pimpinan tingkat menteri atau RPTM untuk membahas RUU KKR tersebut. "Pak Menko minggu depan mau mengadakan RPTM untuk membahas draf RUU KKR ini," ungkapnya.

Setelah RPTM, tahap selanjutnya ialah menyampaikan permohonan izin prakarsa dan kumulatif terbuka kepada presiden. Setelah disetujui, tambah dia, Presiden Jokowi akan mengeluarkan surat presiden (Surpres) RUU KKR ke DPR.

Seperti diketahui, pembentukan RUU KKR ini merupakan salah satu yang pernah direkomendasikan Komnas HAM kepada Presiden untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 47 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terkait penyelesaian pelanggaran HAM melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dibentuk berdasarkan UU.

Menurut Komnas HAM, meskipun MK telah menyatakan bahwa UU No.27 Tahun 2004 tentang KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dibatalkan), bukan berarti penyelesaian melalui KKR tidak dimungkinkan lagi. Mengingat mendesaknya penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dan ketiadaan payung hukum, Presiden dapat (sementara) mengeluarkan Perppu mengenai KKR.

Selain itu, Komnas HAM meminta Presiden tetap memastikan agar Jaksa Agung menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan terhadap hasil penyelidikan yang telah dituntaskan Komnas HAM sebelumnya.

Dalam perkembangannya, RUU KKR sempat menimbulkan perdebatan karena sejumlah pihak, terutama korban pelanggaran HAM berat, tetap menginginkan agar penyelesaian kasus dilakukan melalui jalur yudisial atau pengadilan. Namun, ada alternatif lain yang beberapa kali dilontarkan pemerintah yaitu penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalur nonyudisial.

Tahun lalu, Komnas HAM mencatat dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi (periode I) tidak ada upaya serius untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Anam mencatat narasi yang berkembang mengarahkan penyelesaian kasus itu melalui rekonsiliasi atau mekanisme lain seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Mengacu hasil survei Komnas HAM dan Litbang Kompas pada Oktober-September 2019 yang melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia, salah satu hasilnya menunjukan lebih dari 90 persen responden menginginkan pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme pengadilan.

“Sebanyak 62,1 persen responden menginginkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui pengadilan nasional, dan 37,2 persen melalui pengadilan internasional,” kata Anam dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM Jakarta, Rabu (4/12/2019) lalu.Komnas HAM bisa membantu Presiden Jokowi untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat itu secara cepat, bahkan dalam kurun waktu satu tahun. Sebagai upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, Presiden Jokowi bisa menerbitkan Keppres yang intinya memberikan pemenuhan hak-hak korban tanpa menunggu putusan pengadilan.

“Atau Presiden bisa juga menerbitkan Perppu untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan memberi pemenuhan hak korban tanpa menunggu proses di pengadilan,” sarannya.https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e6a223e4f42d/pemerintah-bahas-ruu-komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi

Minggu, 01 Maret 2020

Semua Adalah PKI

Oleh : Dandhy Dwi Laksono

Seperti halnya 'Genjer-Genjer" yang diciptakan M

Arief, lagu "Garuda Pancasila" juga diciptakan seniman Lekra (Lembaga

Kebudayaan Rakyat). Ia bernama Sudharnoto, pada 1956.

Karena militer dan Orde Baru menganggap Lekra sama dengan

PKI, Sudharnoto yang pernah bekerja di RRI Jakarta kemudian ikut dikejar-kejar

dan dibui. Setelah keluar penjara sekitar 1968-1969, ia bekerja sebagai penjual

es dan sopir taksi. Nasibnya memang sedikit lebih beruntung daripada M Arief

yang hilang setelah peristiwa 30 September.

Di mata Orde Baru, kesalahannya sangat fatal: Menciptakan

lagu "Genjer-Genjer" pada tahun 1942 dengan konteks penderitaan

rakyat menghadapi invasi Jepang, dan lalu lagu itu digemari Njoto (tokoh PKI)

yang sedang singgah ke Banyuwangi.

Lho, apa hubungannya dengan dia sebagai pencipta lagu?

Sejak kapan watak fasis perlu alasan yang masuk akal atas segala sesuatu?

LBH Jakarta dan YLBHI yang secara historis membela semua

kelompok dan ideologi (termasuk kubu Islam garis keras), dihasut sebagai

"sarang PKI" dan diserang.

Patung Tani yang merupakan simbol mobilisasi umum untuk

merebut Papua dari Belanda juga disebut simbol PKI. Buku "Das

Kapital" yang berisi dasar-dasar pemikiran komunisme, justru disebut

"mengajari generasi muda menjadi kapitalis".

Hanya karena sama-sama berjenggot, foto Mikhail Bakunin

yang dicetak di kaos merah salah satu peserta yang datang ke LBH, dikira foto

Karl Marx dan dianggap sebagai bukti keberadaan komunis di acara itu. Padahal

Bakunin penentang komunisme (negara) seperti yang terjadi di Soviet yang

dianggapnya sama menindasnya dengan kapitalisme.

Kelompok fasis yang membalut identitasnya dengan agama

ini bahkan ngotot menyebut Jokowi adalah komunis meski kebijakan dan

proyek-proyek pembangunannya justru sangat kapitalistik dan menimbulkan konflik

di mana-mana, seperti reklamasi Teluk Jakarta, sawah sejuta hektar di Papua

yang akan dikelola perusahaan (bukan rakyat), atau PLTU-PLTU dan bendungannya

yang tidak mencerminkan keadilan ekologis.

Kelompok ini tidak

mau tahu dan tidak peduli.

Jokowi dan Istana tetap disebut mendukung kebangkitan

PKI. Padahal ia tidak merebut dan membagi-bagikan tanah kepada petani seperti

BTI atau PKI. Ia hanya membagi-bagikan sertifikat yang secara jelas menguatkan

konsep kepemilikian pribadi terhadap tanah. Jauh dari ide tanah sebagai faktor

produksi yang harus dikuasai secara komunal.

Dengan disertifikasi, tanah yang milik pribadi, lebih

mudah dibeli dan dikuasai modal, seperti kasus komunitas Sunda Wiwitan di Kuningan,

Jawa Barat. Beda dengan tanah di Baduy Dalam atau Tenganan Pegringsingan di

Karangasem yang tak dapat diperjualbelikan ke pemodal resort atau hotel karena

milik adat.

Jokowi harus disebut PKI. Begitu juga PDIP yang dalam

sejarahnya merupakan fusi partai nasional seperti PNI dan agama (non-Islam).

Meski dalam sejarahnya PNI dan PKI sengit berkonflik (sesengit saling serang

antara koran Suluh Indonesia-PNI dan Harian Rakyat -PKI), tapi gerombolan

ahistoris ini tak peduli.

PDIP dianggap sama dengan komunis. Padahal menjadi

Marhaenis saja, partai ini gagapnya setengah mati. Kader-kadernya seperti

Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, lebih sibuk membela pabrik semen daripada para

petani seperti Pak Marhaen yang sedang mempertahankan sumber air untuk mengairi

sawahnya sendiri yang sepetak-dua petak.

Partai ini bahkan mendukung Basuki "Ahok"

Tjahaja Purnama yang kebijakan pembangunannya menggusur, bahkan dengan

melibatkan tentara. Ahok sendiri adalah pejabat yang dengan enteng menyebut

warga bantaran Waduk Pluit sebagai "komunis", karena dianggap

menduduki "tanah negara".

Tapi bagi kelompok sejenis "massa 299" ini,

semua itu tak penting dan tak relevan. Mereka kawin mawin dengan para jenderal

dan pensiunan yang rindu masa-masa kejayaan Dwifungsi ABRI di era Orde Baru.

Yang bisa memegang tongkat komando, tapi juga bisa duduk di pemerintahan

sebagai pejabat yang mengatur APBN atau APBD. Yang bisa mengerahkan pasukan,

tapi juga bisa duduk di DPR ikut membuat Undang Undang. Yang tetap

mempertahankan baret dan seragamnya, tapi juga bisa duduk di komisaris

perusahaan negara, daerah, dan swasta.

Siapa yang tak rindu masa-masa itu? Dan jalan paling

murah untuk mewujudkannya adalah menggalang sentimen anti-komunisme, dibalut

agama. Karena itu semua harus di-PKI-kan. Semua adalah PKI. Padahal merekalah

yang PKI: Penduduk Kurang Informasi.

***

(Matipa, Refleksi_Menolak Lupa,01-03-2020)Sabtu, 29 Februari 2020

Kisruh di Awal Kemerdekaan

Andreas JW - 29 Februari 2020

Tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan, Pemerintah RI

mengeluarkan Maklumat Pemerintah 3 November 1945 tentang seruan pembentukan

partai-partai politik, dalam kaitan rencana Pemilu pada 1946. Sejumlah partai

pun berdiri, antara lain Partai Masjumi, Partai Kristen Nasional, PNI, Partai

Sosialis, Partai Katolik, PBI, PKI dll.

Sedangkan Mr. Mohammad Jusuf dan Mr. Suprapto

(Yusuf-Suprapto) telah mendeklarasikan berdirinya "PKI", sejak 21

Oktober 1945. Tapi partai pimpinan Yusuf-Suprapto itu belakangan menimbulkan

masalah. Karena, banyak kaum komunis dan tokoh-tokoh komunis eks-Digul tidak

mau bergabung.

Rewang dalam memoarnya, "Saya Seorang

Revolusioner", mendeskripsikan suasana di Kota Solo begini: "...

Suatu hari, ketika sedang tugas jaga di suatu tempat, saya melihat ada orang

memasang plakat yang berisi pengumuman dibangunnya kembali PKI. Sontak saya

tertarik... Maka selesai menjalankan tugas, saya bersama seorang teman bernama

Suripto, medaftarkan diri ke kantor pendaftaran di daerah Laweyan, Solo...

... Namun saya merasakan ada gejala lain yang menunjukkan

ketidakwajaran. Sebab sejumlah tokoh-tokoh eks-Digoel serta aktivis-aktivis

revolusioner muda di Solo, justru tidak mau bergabung dengan PKI pimpinan

Yusuf, S.H. dan Suprapto, S.H., tersebut. Setahu saya, mereka antara lain

Ronomarsono, Achmad Dasuki Sirad, A. Rojis, Daliman, Sunaryo, Suprapto,

Suharti, dan Tumini. Gejala yang tidak wajar ini mencerminkan adanya

ketidakberesan, pikir saya..."

Dideklarasikannya partai pimpinan Yusuf-Suprapto memang

bermasalah dan salah. Sebab, PKI yang didirikan 23 Mei 1920, pada saat

meletusnya Revolusi Agustus1945, masih ada. Partai mempertahankan kedudukannya

yang ilegal persisnya sejak gagalnya pemberontakan tahun 1926.

Namun partai yang didirikan kelompok Yusuf-Suprapto,

markas besarnya berada di Jakarta, tidak menghiraukan. Mereka malah menerbitkan

Majalah Bintang Merah, yang edisi perdananya terbit pada 17 November 1945,

dengan alamat redaksi di Jl. Petjenongan No. 48 C, Jakarta. Bahkan dalam edisi

ini diturunkan pula sebuah berita dengan judul "PKI Australia akan

menggaboengkan diri dengan PKI disini". Mungkin melalui pemberitaan ini,

dimaksudkan untuk meyakinkan khalayak ramai yang berkepentingan.

Kelompok Yusuf-Suprapto memang cukup punya pengaruh di

kalangan pemuda-pemuda pergerakan terpelajar di Jakarta, misalnya Grup Menteng

31. Mereka juga mengklaim mendapat sambutan dari sejumlah daerah di Jawa Barat,

Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lantas pada 11 Desember 1945 mendirikan Laskar

Merah.

Selanjutnya tanggal 6 hingga 10 Februari 1946, mereka

menyelenggarakan kongres di Cirebon. Namun terjadi insiden antara Laskar Merah

dengan CPM, yang berujung dilucutinya Laskar Merah oleh TKR. Insiden ini meluas

hingga sekitar wilayah Cirebon, dan baru berakhir setelah Yusuf-Suprapto

ditahan.

Mengapa tokoh-tokoh maupun kader partai yang didirikan

pada 23 Mei 1920, tidak mau bergabung?

Karena mereka berpendapat bahwa Jusuf-Suprapto tidak

berwenang menyatakan dirinya sebagai pimpinan partai. Sementara itu tokoh-tokoh

“partai illegal” tidak segera berinisiatif membangun partai legal, pada saat

situasi memungkin untuk itu. "Menurut saya, di sinilah letak kesalahannya.

Di Solo, pimpinan partai illegal adalah Suhadi alias Pak Karto. Sementara

Suhadi sendiri tampil secara legal dengan bendera organisasi massa GRI,"

papar Siswoyo dalam memoarnya.

Kelak hal tersebut dikritik sebagai suatu kesalahan

organisasi. Dan kesalahan organisasi ini baru terbuka ketika Muso mengoreksi

kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan partai pada waktu itu

Di tengah-tengah kekisruhan itu, awal tahun 1946, mulai

berdatangan sejumlah tokoh eks-Digul; seperti Sulaiman, Sabarman, Ngadiman,

Ruskak, termasuk Sardjono. Sejak kalah dalam pemberontakan tahun 1926, Sardjono

dibuang ke Digul, selanjutnya diungsikan ke Australia oleh pemerintah Hindia

Belanda, menyusul pecah Perang Dunia II. Selain itu, datang pula tokoh-tokoh

partai dari Belanda dan negeri-negeri lainnya; antara lain Drs. Maruto

Darusman, Mr. Abdul Madjid, Drs. Setiajid, dan Jusuf Muda Dalam. Dua yang disebut

terdahulu adalah anggota CPN.

Masalah partai pimpinan Jusuf-Suprapto memang akhirnya

dapat diselesaikan dengan baik. Dan Jusuf-Suprapto mengakui kesalahannya,

akibat ketidaktahuannya. Ini terjadi setelah ada pertemuan antara Maruto

Darusman dengan Mr. Soetan Moehamad Sjah.

Kemudian dalam bulan Maret 1946, ...kelompok-kelompok ini

mengadakan rapat di Jakarta, yang memutuskan untuk mengadakan pembersihan di

kalangan PKI. Juga diputuskan akan diadakan konperensi partai di Solo, pada

akhir April... (Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan, Soe Hok Gie 1997: 63).

Bersamaan dengan diumumkannya pembangunan kembali PKI,

Laskar Merah, organisasi kekuatan bersenjata di bawah pimpinan PKI, usai

Peristiwa Cirebon ditata kembali. Seperti diketahui, waktu itu salah satu ciri

kehidupan politik pada awal revolusi di Indonesia ialah partai politik

mempunyai pasukan bersenjata. Misalnya, PKI mempunyai Laskar Merah, atau

Masyumi mempunyai Laskar Hizbullah.

"Tetapi orang-orang komunis di Solo yang mengambil

bagian dalam perjuangan bersenjata tidak semuanya berada di dalam Laskar Merah.

Hanya sebagian kecil yang bergabung," jelas Rewang. Sebagian lainnya ada

yang masuk Laskar Rakyat, pimpinan Ir. Sakirman, juga seorang komunis. Kemudian

ada pula yang berada dalam Laskar Buruh, Laskar Pemuda Sosialis Indonesia

(Pesindo), Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI), dan ada juga yang

membangun Angkatan Laut RI di Solo.

Pada Juli 1946, Kantor CC sudah pindah ke Kota Solo, di

Jalan Purwosari No. 313, menyatu dengan redaksi Bintang Merah. Hal ini menyusul

perkembangan baru, pada 4 Januari 1946, Ibukota RI pindah dari Jakarta ke

Jogjakarta. Kepindahan ibukota dilakukan karena Belanda datang kembali ke

Indonesia dengan membonceng Sekutu, dan Jakarta berhasil diduduki pada 29

September 1945.

Akhirnya, bertempat di Sitihinggil Keraton Surakarta,

dari tanggal 11 hingga 13 Januari 1947, diselenggarakan Konferensi Nasional,

yang kemudian dinyatakan sebagai Kongres IV, karena menghasilkan Konstitusi dan

memilih CC baru.

Peserta yang hadir mayoritas eks-Digulis. Mereka datang

ke Solo sebagai utusan daerah, dan sebagian besar menginap di Kantor GRI.

Melalui Pak Suradi, Siswoyo sempat diperkenalkan dengan K.H. Tb. Achmad Chatib

. “Ini lo Bung Sis, kenalkan kawan kita Kyai Chatib,” begitu kata Suradi,

eks-Digulis kepala batu. Kyai Chatib, adalah Ketua SC Banten, dan tercatat

sebagai Residen Banten yang pertama.

Konfernas atau Kongres IV menghasilkan pengurus baru;

yakni Ketua I Sardjono, Ketua II Drs. Maruto Darusman, Ketua III Djokosoedjono,

Sekum I Ngadiman Hardjosubroto, Sekum II Soetrisno. Politbiro terdiri dari

Alimin, Sardjono, Maruto Darusman, Ngadiman Hardjosubroto, Soeripno. Kemudian

Biro Organisasi terdiri dari Djokosoedjono, D.N. Aidit (Agitprop), Soekisman

(Agitprop), dan Roeskak (Bendahara), Koenadi (penghubung). Lalu Pembantu

Sekretariat Umum terdiri Sabariman (urusan ketentaraan dan laskar), Boeyoeng

Saleh (urusan buruh), Koebis (urusan tani), Karsali (urusan pemuda),

Sàpardiatmi (urusan wanita).

Struktur organisasi partai masih menggunakan pola lama,

seperti yang digunakan PKI Angkatan 1926. Yakni, badan tertinggi adalah CC,

kemudian SC untuk tingkat karesidenan, OSC untuk tingkat kabupaten, Resort

untuk tingkat kecamatan, dan Sarikat Rakyat sebagai onderbouw resmi partai.

Sedangkan Pesindo, BTI, dan SOBSI, masih tergabung di

dalam Sayap Kiri. Oleh karena itu, secara organisatoris, mereka tidak punya

hubungan langsung dengan partai.

Selasa, 25 Februari 2020

Tim Antropologi Forensik Argentina mendokumentasikan pelanggaran HAM yang dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian

25 Februari 2020 10:48 GMT

- Tim telah melakukan investigasi di lebih dari enam puluh negara

Seorang anggota EAAF yang bekerja di penggalian. Foto dibagikan

secara publik di Facebook .

dinominasikan untuk

Hadiah Nobel Perdamaian 2020 untuk pekerjaan investigasi ke dalam pelanggaran

hak asasi manusia di Amerika Latin, Afrika, Asia, dan

Eropa. The Latin

American Council of Social Sciences (CLACSO ) dan National University of

Quilmes (UNQ ) mengemukakan nominasi.

EAAF dibentuk pada 1984 melalui inisiatif antropolog

Amerika Clyde Snow ,

dengan tujuan mendukung LSM Nenek

Plaza de Mayo dalam penyelidikan mereka pada kasus-kasus orang hilang

selama kediktatoran

militer di Argentina (1976-1983).

Pada tahun 1986 mereka memperluas kegiatan mereka di luar

perbatasan negara dan telah berpartisipasi dalam misi di lebih dari enam puluh

negara di seluruh dunia hingga saat ini. EAAF memelopori penggunaan

ilmu forensik -dan terutama arkeologi forensik dan antropologi forensik-

dalam dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia.

Anggota EAAF sedang bekerja dalam penggalian di Siprus, 2006. Foto

dibagikan secara publik di halaman Facebook -nya .

Salah satu penyelidikan ahli internasional

yang penting EAAF adalah tentang penculikan massal dan

hilangnya 43 Ayotzinapa

Teachers College siswa pada September 2014, di negara

bagian Meksiko, Guerrero. Mereka secara khusus diminta oleh kerabat

korban, dan investigasi mereka menimbulkan kontroversi karena bertentangan

dengan versi resmi yang diberikan oleh pemerintah Meksiko. Pencarian untuk

siswa sedang berlangsung.

Bersamaan dengan organisasi Justice

for Our Daughters, EAAF melakukan

penyelidikan forensik lain yang berbasis di Meksiko untuk

membawa keadilan bagi ratusan wanita yang terbunuh selama 1990-an di Juarez,

sebuah kota yang berbatasan dengan El Paso, Texas ,

di Amerika Serikat.

Di Afrika Selatan, EAAF telah berkolaborasi dengan upaya

pencarian dan identifikasi atas nama para korban apartheid sejak

2007. Di El Salvador, mereka menggali ribuan tulang korban dari pembantaian Mozote 1981 yang

dilakukan oleh Angkatan Darat Salvador yang dikutip EEAF dalam

laporan

kesaksiannya di

pengadilan.

EAAF dalam misi pencarian dan identifikasi untuk orang hilang di

Chihuahua, Meksiko. Oktober 2019. Foto publik Facebook .

Kembali di Argentina, bersama dengan pencarian

orang-orang yang hilang dari era kediktatoran, EAAF juga berpartisipasi dalam

mengidentifikasi tentara

Argentina yang dimakamkan sebagai “NN” (untuk “tanpa identifikasi”)

di Pemakaman

Militer Darwin di Malvinas, Kepulauan Falkland.

Pekerjaan mereka juga meliputi berbagai kasus femicides,

perdagangan manusia, kejahatan politik dan etnis, dan kasus-kasus yang kompleks

seperti serangan1994

pada Reksa Asosiasi Israelita Argentina (AMIA).

Selain itu, mereka mengajar kursus antropologi

forensik di Argentina dan di negara lain juga.

Prinsip-prinsip dasar EAAF

yang paling dihargai adalah, di atas segalanya, penghormatan terhadap

keinginan keluarga korban dan komunitas mereka, dan perhatian terhadap

ketelitian ilmiah yang telah memenangkan mereka pamor internasional yang hebat

selama 36 tahun sejarah mereka.

Mereka dikenal karena

kepeduliannya yang besar melalui setiap langkah proses, dari laporan awal dan

investigasi hingga penggalian dan identifikasi sisa-sisa dan penyelesaian

kasus.

Karina Batthyány, sekretaris eksekutif CLACSO, menyatakan dalam

artikel La Nación:

"Setiap tulang yang ditemukan dan sisa yang teridentifikasi adalah kemenangan kebenaran dan keadilan yang penting untuk memelihara ingatan yang dibawa orang sepanjang sisa hidup mereka dan seterusnya ke generasi selanjutnya".

Hadiah Nobel Perdamaian akan menjadi pengakuan

tidak hanya lintasan tanpa cacat dari para anggotanya, tetapi dari setiap kasus

di mana mereka terlibat, dan setiap anggota keluarga yang telah menempatkan

semua kepercayaannya pada mereka dan menerima uluran tangan mereka .

Senin, 24 Februari 2020

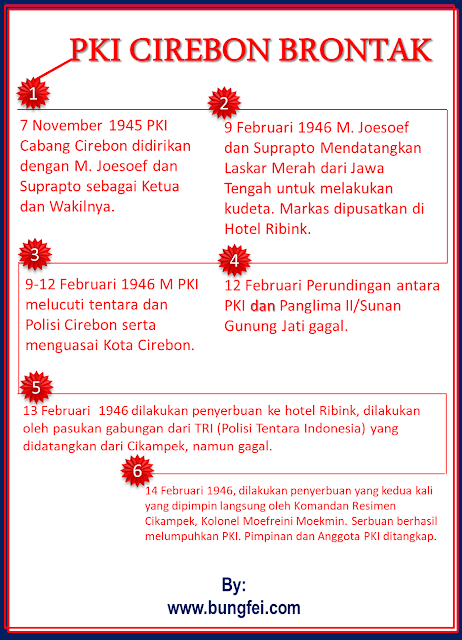

PKI Cirebon Brontak

Februari 24, 2020

Pemberontakan PKI Cirebon jarang diekspos ke permukaan, padahal pemberontakan PKI di Cirebon adalah pemberontakan tertua selepas diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa pemberontakan tersebut terjadi pada 12 Februari 1946.

PKI Cirebon brontak ketika negara sedang dirundung ketidak pastian, menyerahnya Jepang pada sekutu membuat kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 dibayang-bayangi ketidak pastian, karena diam-diam sekutu menyerahkan kekuasaan Indonesia pada Belanda.

PKI Cirebon brontak ketika negara sedang dirundung ketidak pastian, menyerahnya Jepang pada sekutu membuat kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 dibayang-bayangi ketidak pastian, karena diam-diam sekutu menyerahkan kekuasaan Indonesia pada Belanda.

Ketika Tentara Nasional Indonesia (dahulu TRI) sedang mempersiapkan perlawanan pada Belanda, pada saat itu pula PKI cabang Cirebon justru mengadakan pemberontakan, bahkan pemberontakan tersebut berhasil menguasai Kota Cirebon, sementara Tentara Republik dibuat tak berdaya oleh tentara merah kaum komunis.

PKI Cirebon sebetulnya baru didirikan pada 7 November 1945, sedangkan yang menjadi ketua dan wakilnya adalah Mohamad Joesoef dan Suprapto. Ini artinya pendirian PKI Cabang Cirebon baru dilakukan selepas 3 Bulan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Meskipun begitu, PKI Cabang Cirebon ini rupanya agresif, sebab pemberontakan yang mereka lakukan hanya berselang 3 bulan selepas partai itu membuka cabangnya di Cirebon (7 November 1945-12 Februari 1946).

Pemberontakan PKI di Cirebon didalangi langsung oleh pemimpinnya. Dalam memuluskan aksinya, Mohamad Joesoef dan Suprapto mendatangkan Laskar (tentara) Merah PKI dari Jawa Tengah, tujuan utamanya adalah melakukan kudeta lokal di Cirebon.

Para Laskar Merah PKI tiba di Stasiun Kereta Api Cirebon pada 9 Februari 1946 dengan bersenjata lengkap, selanjutnya setelah dikordinir maka pada 12 Februari 1946 laskar merah PKI menginap di Hotel Ribrink, sekarang hotel tersebut berganti nama menjadi Grand Hotel, berlokasi persis sebelah utara alun-alun Kejaksan. Sesampinya di hotel, mereka menjadikannya sebagai markas pemberontakan.

Pada mulanya, ketika laskar merah PKI baru saja tiba di stasiun, seisi kota Cirebon heboh sebab laskar merah secara terang-terangan menengteng senjata, sehingga kedatangan para milisi PKI tersebut mengagetkan pihak keamaanan republik.

PKI Cirebon sebetulnya baru didirikan pada 7 November 1945, sedangkan yang menjadi ketua dan wakilnya adalah Mohamad Joesoef dan Suprapto. Ini artinya pendirian PKI Cabang Cirebon baru dilakukan selepas 3 Bulan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Meskipun begitu, PKI Cabang Cirebon ini rupanya agresif, sebab pemberontakan yang mereka lakukan hanya berselang 3 bulan selepas partai itu membuka cabangnya di Cirebon (7 November 1945-12 Februari 1946).

Pemberontakan PKI di Cirebon didalangi langsung oleh pemimpinnya. Dalam memuluskan aksinya, Mohamad Joesoef dan Suprapto mendatangkan Laskar (tentara) Merah PKI dari Jawa Tengah, tujuan utamanya adalah melakukan kudeta lokal di Cirebon.

Para Laskar Merah PKI tiba di Stasiun Kereta Api Cirebon pada 9 Februari 1946 dengan bersenjata lengkap, selanjutnya setelah dikordinir maka pada 12 Februari 1946 laskar merah PKI menginap di Hotel Ribrink, sekarang hotel tersebut berganti nama menjadi Grand Hotel, berlokasi persis sebelah utara alun-alun Kejaksan. Sesampinya di hotel, mereka menjadikannya sebagai markas pemberontakan.

Pada mulanya, ketika laskar merah PKI baru saja tiba di stasiun, seisi kota Cirebon heboh sebab laskar merah secara terang-terangan menengteng senjata, sehingga kedatangan para milisi PKI tersebut mengagetkan pihak keamaanan republik.

Letda D Sudarsono selaku Polisi Tentara Cirebon yang mendapat info kedatangan orang-orang bersenjata ke cirebon mendatangi stasiun menemui seorang bintara jaga untuk memastikan kebenaran kabar, namun baru saja sampai di stasiun, Letda D Sedarsono disambut dengan tembakan, Ia dikepung, senjatanya dirampas kemudian ditawan.

Selanjutnya, dalam upaya PKI menguasai pemerintahan, kekuatan bersenjata (TNI-POLRI) di Cirebon dilucuti, tentara ditangkap dan dijadikan tawanan. Kala itu kondisi kota mencekam, seluruh kota dikuasai oleh Laskar Merah. Bahkan tindakan laskar merah semakin brutal, merampok dan menguasai gedung-gedung fital.

Menghadapi ancaman serius yang dilancarkan PKI dengan lascar merahnya, Panglima II/Sunan Gunung Jati, Kolonel Zainal Asikin yang lolos dari penangkapan segera mengambil tindakan. Ia mengirim utusan untuk berunding dengan Mohamad Joesoef di Hotel Ribink. Dalam perundingan tersebut pihak PKI mulanya berjanji akan menyerahkan senjata hasil rampasan esok harinya, tetapi janji tersebut rupanya tidak ditepati.

Karena perundingan gagal, Panglima Divisi II meminta bantuan pasukan dari Komandan Resimen Cikampek untuk dikirim ke Cirebon, maka dikirimlah 600 prajurit Banteng Taruna dipimpin Mayor Banuhadi. Akhirnya pada tanggal 13 Februari 1946 dilakukan penyerbuan yang pertama oleh pasukan gabungan dari TRI (Polisi Tentara Indonesia), yang mana tujuannya merebut Hotel Ribink yang kala itu dijadikan markas PKI.

Selanjutnya, dalam upaya PKI menguasai pemerintahan, kekuatan bersenjata (TNI-POLRI) di Cirebon dilucuti, tentara ditangkap dan dijadikan tawanan. Kala itu kondisi kota mencekam, seluruh kota dikuasai oleh Laskar Merah. Bahkan tindakan laskar merah semakin brutal, merampok dan menguasai gedung-gedung fital.

Menghadapi ancaman serius yang dilancarkan PKI dengan lascar merahnya, Panglima II/Sunan Gunung Jati, Kolonel Zainal Asikin yang lolos dari penangkapan segera mengambil tindakan. Ia mengirim utusan untuk berunding dengan Mohamad Joesoef di Hotel Ribink. Dalam perundingan tersebut pihak PKI mulanya berjanji akan menyerahkan senjata hasil rampasan esok harinya, tetapi janji tersebut rupanya tidak ditepati.

Karena perundingan gagal, Panglima Divisi II meminta bantuan pasukan dari Komandan Resimen Cikampek untuk dikirim ke Cirebon, maka dikirimlah 600 prajurit Banteng Taruna dipimpin Mayor Banuhadi. Akhirnya pada tanggal 13 Februari 1946 dilakukan penyerbuan yang pertama oleh pasukan gabungan dari TRI (Polisi Tentara Indonesia), yang mana tujuannya merebut Hotel Ribink yang kala itu dijadikan markas PKI.

Penyerbuan pertama gagal, karena persenjataan di pihak TRI dan kawan-kawan kurang. Sedangkan senjata musuh lengkap.

Pada 14 Februari 1946, dilakukan penyerbuan yang kedua, oprasi dipimpin langsung oleh Komandan Resimen Cikampek, Kolonel Moefreini Moekmin. Hasilnya, mereka berhasil melumpuhkan PKI , sehingga pasukan PKI menyerah. Pimpinan pemberontak, Mohamad Joesoef dan Suprapto berhasil ditangkap, kemudian diajukan ke pengadilan tentara.

Pada 14 Februari 1946, dilakukan penyerbuan yang kedua, oprasi dipimpin langsung oleh Komandan Resimen Cikampek, Kolonel Moefreini Moekmin. Hasilnya, mereka berhasil melumpuhkan PKI , sehingga pasukan PKI menyerah. Pimpinan pemberontak, Mohamad Joesoef dan Suprapto berhasil ditangkap, kemudian diajukan ke pengadilan tentara.

Meskipun kisah pemberontakan PKI Cirebon ini diakhiri dengan dijebloskanya pimpinan PKI Cirebon, yaitu Mohamad Joesoef dan Suprapto ke pangadilan, namun sejauh ini belum ada kisah lanjutan mengenai nasib keduanya serta nasib para pengikutnya. Mengingat pada masa itu selain menghadapi PKI, negara juga sedang mempersiapkan diri menghadapi agresi militer Belanda.

Zaman Peralihan

Andreas

JW – 24 Februari 2020

Meski sangat singkat, hanya tiga bulan, tapi Muso sempat

mewujudkan beberapa langkah strategis buat partainya. Ia kembali ke Tanah Air

medio Juli 1948, dan gugur akhir Oktober 1948. Diawali dengan mengeluarkan

otokritik Resolusi Jalan Baru, rencana selanjutnya, berlandaskan resolusi ini

akan diadakan kongres fusi tiga parpol, yakni PKI, Partai Sosialis, dan PBI;

menjadi satu partai ML bernama PKI.

Sebenarnya, sebelum kehadiran Muso, PKI dan FDR sudah

mengadakan otokritik, menyusul jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin. Tapi isi

otokritik tidak cukup mendalam. Meski begitu, beberapa materi kemudian menjadi

bahan masukan Resolusi Jalan Baru.

"Dugaan saya, Alimin dianggap kurang berhasil. Sehingga Kominform memutuskan agar Muso segera pulang," kata Siswoyo.

Sebelum pulang, kabarnya, Muso terlebih dahulu berdiskusi

dengan pimpinan Kominform (sebelumnya Komintern) untuk mengoreksi garis politik

kanan PKI, yang dinilai melemahkan perjuangan nasional Revolusi Agustus 1945.

Dalam diskusi tersebut, yang bertempat di Praha, hadir Sekjen CPN Paul de Grost

dan Ketua PK Cekoslovakia Clement Goswald.

Diskusi menyimpulkan bahwa PKI maupun CPN akan berjuang

membatalkan Perjanjian Linggarjati. Karena, tercapainya Perjanjian Linggarjati,

telah menempatkan RI dan Kerajaan Belanda dalam ikatan Unie Verband, di bawah

kekuasaan Raja Belanda. Sebab itu, harus dibatalkan.

Dalam sidang Pimpinan Pusat FDR, Muso, Drs. Maruto

Darusman, Tan Ling Djie, dan Ngadiman Harjosubroto, masuk dalam formasi

Sekretariat Umum (CC sementara), yang membawahi beberapa departemen.

Adapun Kepala Departemen Pertahanan dipegang Amir

Sjarifuddin, dengan anggota terdiri Mayjen. Ir. Sakirman (Laskar Rakyat/Partai

Buruh), Mayjen. Djokosujono (Kepala Biro Perjuangan RI, Pesindo), Ruslan

Widjajasastra (Ketua Pesindo). Departemen Tani, dikepalai dr. Cokronegoro

(Partai Sosialis), dengan anggota Asmu dan D.N. Aidit. Departemen Buruh terdiri

dari Drs. Setiajid, Djoko Sujono, Achmad Sumadi, serta Harjono. Departemen

Agitprop terdiri dari M.H. Lukman, Alimin, dan Sarjono.

Sedangkan Wikana (Pesindo) menangani Departemen Pemuda.

Departemen Organisasi, dipegang Sudisman. Departemen Luar Negeri, dipercayakan

pada Suripno. Nyoto menangani Departemen Perwakilan. Adapun Departemen

Keuangan/Bendahara, dipercayakan pada Ruskak.

Siapa Maruto Darusman? Ia adalah kader CPN, yang lama

bermukim di Negeri Belanda, dan baru kembali ke Indonesia kira-kira pada awal

Agresi I, sekitar tahun 1947. Sebelum kedatangan Muso, ia berfungsi sebagai

Wakil Ketua, di bawah Ketua CC PKI Sarjono.

Sementara Tan Ling Djie berasal dari Partai Sosialis.

Tidak banyak informasi mengenai sejarah perjuangannya, termasuk bagaimana ia

bisa begitu cepat menjadi tokoh Partai Sosialis dan FDR.

Akan halnya Ngadiman Harjosubroto. Ia Angkatan 1926, dan

pernah dibuang ke Boven Digul, Tanah Merah. Dari Australia, ia pulang ke

Indonesia akhir 1946, bersama dengan Sarjono, Winanta, Dita Wilasta, dan

Suratno. Pada Kongres IV PKI tahun 1947, di Solo, Ngadiman terpilih sebagai

Sekretaris Umum.

"Saya tidak ikut dalam sidang PP FDR. Karena saya hanya salah seorang pimpinan PKI/FDR Karesidenan Surakarta." Meski begitu, lanjut Siswoyo salah seorang pimpinan FDR Pusat pernah memberikan kepadanya notulen lengkap hasil pertemuan tersebut.

Notulen berupa tulisan mesin ketik di

atas kertas doorslag berwarna kuning. Dari notulen ini diketahui ada sejumlah

tokoh FDR yang tidak sepenuhnya menyetujui garis Resolusi Jalan Baru.

Seperti seorang tokoh wanita SK Trimurti dari PBI, ia

justru mengecam PKI tidak mampu memimpin revolusi. Sebaliknya ia cenderung

memuji Tan Malaka. Begitu pun Sumarsono dari Pesindo, mendesak Muso segera

memimpin kudeta guna melancarkan perjuangan. Tapi Muso menolak semua itu, dan

dengan tegas mengatakan bahwa kudeta bukan jalan kaum revolusioner.

Sejarah mencatat, gagalnya penyelenggaraan Kongres Fusi,

merupakan akibat tidak langsung dari terjadinya Peristiwa Madiun, yang

memunculkan sejumlah masalah yang cukup rumit dalam kehidupan organisasi

partai.

Misalnya, secara yuridis formal Resolusi Jalan Baru belum

sah. Sementara itu, menyusul gugurnya Muso dan Maruto Darusman, otomatis Tan

Ling Djie menjadi orang pertama dalam CC Sementara. Padahal dia bukan dari

unsur PKI, tapi dari unsur Partai Sosialis. Ditambah lagi Partai Sosialis

pimpinan Tan Ling Djie belum mengadakan kongres istimewa untuk menghadapi

kongres fusi. Dan Tan Ling Djie sendiri tidak setuju dengan Resolusi Jalan

Baru, dengan alasan belum disahkan oleh Kongres Fusi.

Lalu muncul ide dari Tan Ling Djie bahwa Partai Sosialis

perlu dibangun kembali untuk selanjutnya menyelenggarakan kongres istimewa.

Buktinya, pada medio 1950, seorang utusan PP Partai Sosialis menemui Bung

Istijab, ketua Partai Sosialis Cabang Klaten. Ia diinstruksikan untuk

menghidupkan kembali Partai Sosialis. Dengan tegas Bung Istijab menolak, karena

Partai Sosialis Klaten sudah bubar, dan meleburkan diri ke dalam PKI.

Ide Tan Ling Djie juga ditolak sebagian besar anggota CC

Sementara. Begitu pula sejumlah anggota Partai Sosialis yang berada di

Yogyakarta, di markas PP Partai Sosialis, seperti Oloan Hutapea, Kadaruzaman,

Munir, Hartoyo, dan Yusuf Adjitorop, tidak mendukung ide tersebut.

Sebelumnya, pada akhir 1949 datang utusan CC Sementara,

Djoko Sujono dan Ruslan Wijayasastra, menemui pimpinan SC Surakarta. Dalam

beberapa kali kesempatan diskusi, keduanya tidak pernah mempermasalahkan

Resolusi Jalan Baru. Keduanya tahu, jika dipersoalkan pasti akan ditentang

keras. Keduanya tahu SC yang sependirian dengan SC Surakarta cukup banyak

jumlahnya. Selanjutnya Djoko Sujono menjadi petugas penghubung CC Sementara

dengan SC Surakarta.

Ketika itu partai secara resmi tidak dilarang pemerintah.

Tapi demi keamanan, dilakukan sistem “open office”. Dengan pengertian, ada

kantor resmi SC, tapi yang bekerja sehari-hari bukan pimpinan partai. Sedangkan

kantor yang sesungguhnya berada di tempat lain, dan sifatnya tertutup. Open

office SC Surakarta semula ada di Tipes, lalu pindah ke Jalan Honggowongso.

Sehari-hari dipimpin Pak Suratno, seorang kader Angkatan 26.

Karena sering bertemu, "Hubungan saya dengan Djoko

Sujono menjadi akrab. Dia respek dengan SC Surakarta, terutama karena punya

banyak kader, punya akar di kalangan massa, punya pasukan bersenjata (PSR), dan

banyak simpatisannya berada di TNI. Saya tahu, sebenarnya Djoko Sujono

sependapat dengan pendirian SC Surakarta, daripada dengan Tan Ling Djie,"

papar Siswoyo.

Masalah itu semakin jelas ketika Djoko Sujono datang ke

Solo membawa sejumlah petunjuk kerja dan beberapa instruksi dari CC Sementara.

Isinya berbagai macam soal-soal kecil dan bersifat teknis, justru dibahas

sangat detil, seperti urusan koperasi, usaha kecil, PMI, UU Peraturan

Pemerintah.

Yang mencengangkan, adalah tulisan Tan Ling Djie mengenai

idenya tentang Republik Federal Indonesia. Jalan berpikirnya, karena setelah

terjadi Peristiwa Madiun, NKRI menjadi sebuah negara yang anti-komunis. Ketika

itu Irian Barat belum termasuk wilayah Indonesia. Karena itu PKI perlu

mengerahkan gerakannya masuk ke Irian Barat untuk membentuk Republik Demokrasi

Rakyat Irian Barat, kemudian membentuk Negara Federal dengan Republik

Indonesia. Selanjutnya melalui Republik Federal mengubah NKRI yang anti-komunis

menjadi pro-komunis.

Setelah mempelajari isi dokumen itu, SC Surakarta

menyimpulkan sepenuhnya menolak; karena isinya ruwet, tidak masuk akal, dan

sama sekali tidak realistis. Dan SC Surakarta kembali menegaskan tetap memegang

teguh garis Resolusi Jalan Baru.

Sejak itu SC Surakarta tidak lagi berhubungan dengan CC Sementara

pimpinan Tan Ling Djie, karena ada perkembangan situasi baru yang lebih

penting.

Kira-kira medio 1950 datanglah Bung Aidit dan Lukman dari

Jakarta ke Solo. Setibanya di Solo, Aidit dan Lukman segera mencari Siswoyo

.dan Bung Suhadi alias Pak Karto, kader tua dan salah seorang pimpinan SC

Surakarta. Dalam kesempatan itu Aidit menjelaskan situasi intern CC Sementara.

Antara lain ia mengatakan bahwa terdapat perbedaan besar dalam berbagai soal,

terutama yang menyangkut sikap mengenai Resolusi Jalan Baru. Baik Aidit maupun

Lukman sepenuhnya setuju dengan pendirian SC Surakarta, yang tetap memegang

teguh garis Resolusi Jalan Baru. Aidit juga menjelaskan bahwa CC Sementara

membentuk open office yang dipimpin Sudisman. Dan disepakati hanya berhubungan

dengan open office saja.

Belakangan baru diketahui bahwa sebelum open office

dipindah ke Jakarta, sejumlah kader partai sudah terlebih dahulu dikirim

kesana. Kader-kader dari Yogyakarta ini merintis jaringan partai di Jakarta.

Mereka ialah Munir, Kadaruzaman, Hartoyo, Achmad Sumardi, Iskandar Subekti, dan

lain-lainnya.

Pada akhir tahun 1950 berlangsung Sidang Pleno CC

Sementara. Selain mempertegas berlakunya Resolusi Jalan Baru, juga terjadi

perubahan anggota Politbiro. Komposisinya terdiri dari Ketua D.N. Aidit; Wakil

Ketua M.H. Lukman; Wakil Ketua Nyoto; Sekretaris Sudisman, Alimin, Asmu, Ruslan

Wijayasastra, dan Sakirman. Juga dipromosikan sejumlah kader untuk mengisi

posisi Komisaris CC, yakni Oloan Hutapea untuk Jawa Timur, Suhadi untuk Jawa

Tengah dan DIY, Peris Pardede untuk Jawa Barat dan Ibukota Jakarta, Zaelani

untuk Sumatera Selatan, Bachtarudin untuk Sumatera Tengah, dan Jusuf Ajitorop

untuk Sumatera Utara. Mereka sekaligus dipromosikan sebagai anggota CC. Sidang

Pleno juga memutuskan untuk mendegradasi Tan Ling Djie dan Ngadiman dari

keanggotaan CC.

Tetapi keduanya tetap sebagai anggota partai.

Minggu, 16 Februari 2020

Tugu-Tugu Palu Arit di Indonesia

Oleh Andri Setiawan

Tugu-tugu palu arit pernah menjulang di beberapa daerah

di Indonesia. Simbol kekuatan PKI pada masanya.

Tugu palu arit di Cililitan, Jakarta. (Repro Harian Rakjat, 27 Mei

1965).

Sebuah tugu di Madiun tengah menjadi sorotan. Tugu

yang berada di interchange menuju gerbang tol Madiun itu disebut

mirip simbol palu arit. Isu ini viral setelah Roy Suryo melalui akun twitter-nya

mengunggah kicauan mengenai tugu ini.

“Tweeps, Patung yg terletak di pinggir Jalan Tol Madiun ini lagi kontroversi, banyak pihak yg menginginkan Patung ini dibongkar karena mengingatkan Trauma masa lalu di daerah tersebut sekitar tahun 1948 silam. Bagaimana pendapat anda? Benarkah Patung ini mirip2 simbol2 tertentu?” tulis Roy Suryo disertai foto tugu tersebut.

Unggahan tersebut kemudian ditanggapi oleh politikus Partai Gerindra Fadli Zon. “Kesan ‘Palu Arit’ tak bisa dinafikan. Apakah ada kesengajaan?” cuitnya.

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK), sebagai

pengelola tol, menyebut bahwa bentuk tugu tersebut dibuat berdasarkan logo JNK.

“Dilihat dari sisi sudut tertentu, tugu ikonik membentuk huruf J, N, K. Tugu menjulang vertikal dari arah barat ke timur membentuk huruf J,” sebut Dwi Winarsa, Direktur Utama PT JNK, dikutip kompas.com.

Kemudian, jelas Dwi, lengkung yang melingkar akan

membentuk huruf N jika dilihat dari atas. Dan dari Simpang Susun Madiun ke arah

timur akan membentuk huruf K.

Sementara itu, mengutip detik.com, Kepala

Bakesbangpol Kabupaten Madiun Sigit Budiarto menyebut selama ini warga Madiun

tidak pernah menyoroti tugu tersebut.

“Saya tiap hari lewat tugu itu ya biasa saja,” ungkapnya.

Namun, sekelompok orang bersama Center of Indonesia

Community Studies (CICS) mendesak agar tugu tersebut dibongkar.

Saat Partai Komunis Indonesia (PKI) berjaya pada paruh

pertama dekade 1960-an, pernah berdiri tugu-tugu palu arit yang berukuran

besar.

Namun, pasca peristiwa 1965, tugu-tugu ini

dihancurkan bersamaan dengan pelarangan segala hal yang berhubungan dengan PKI.

Surat kabar Harian Rakjat, memuat beberapa foto tugu

yang tampaknya dibangun dalam rangka menyambut ulang tahun ke-45 PKI pada 23

Mei 1965. Berikut ini beberapa tugu yang termuat di Harian Rakjat periode

Mei-Juni 1965.

Tugu Palu Arit di

Cililitan

Tugu palu arit di Cililitan, Jakarta. (Harian Rakjat, 27 Mei

1965).

Harian Rakjat menulis, “Begitu kita memasuki Kota

Djakarta dari arah selatan, kita akan disambut oleh tugu raksasa yang menjulang

tinggi yang di puncaknya palu arit besar berdiri teguh. Bandingkan orang yang

berdiri di bawah dengan tinggi tugu itu. Tugu ini terdapat di perapatan jalan

Cililitan.”

Penyair Taufik Ismail menyebut keberadaan tugu itu dalam Himpunan

Tulisan 1960-2008.

“Di Cililitan, yang sempat saya saksikan, PKI mendirikan sebuah tugu berwarna putih, di atasnya lambang palu arit berwarna emas kemilau ditimpa sinar matahari,” tulisnya.

Tugu Palu Arit di

Palembang

Tugu palu arit di Palembang. (Harian Rakjat, 9 Juni 1965).

Di Palembang, PKI membangun dua tugu besar. Tugu pertama

berbentuk palu dan arit terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang,

Sumatera Selatan.

Sedangkan tugu kedua berada di depan Masjid Agung

Palembang. Tugu ini tidak menonjolkan palu arit sebagai obyek utama, melainkan

seorang laki-laki tengah memutar stir. Di belakang tampak Jembatan Ampera.

Tugu Banting Stir di Palembang. (Repro Harian Rakjat, 8 Juni

1965).

Tugu Palu Arit di

Surabaya

Tugu palu arit di Surabaya. (Harian Rakjat 10 Juni 1965).

Tugu

palu arit di Surabaya ini sekaligus menjadi podium rapat umum ulang tahun ke-45

PKI di Surabaya. Dalam foto ini disebutkan bahwa Wakil Ketua II CC PKI Njoto

tengah berpidato dalam rapat umum tersebut.

Tugu Palu Arit di

Losari

Tugu palu arit

di Losari. (Harian Rakjat, 5 Juni 1965).

Tugu ini berada di Losari, perbatasan Jawa Tengah dan

Jawa Barat. Disebutkan bahwa tugu ini juga menjadi jalur estafet panji-panji

PKI dari Denpasar.

Tugu Palu Arit di

Medan

Tugu palu arit di Medan. (Repro Harian Rakjat 23 Juni 1965).

Tugu palu arit ini disebut berada di Medan. Harian

Rakjat menulis, “15.000 massa dengan penuh perhatian mendengarkan pidato

Ketua Delegasi PB Vietnam Le Duc Tho dan Sudisman anggota Politbiro/Kepala

Sekretariat CC PKI dalam rapat raksasa ultah ke-45 PKI di alun-alun Merdeka

Medan tgl 30/5.”

Langganan:

Postingan (Atom)