Tampilkan postingan dengan label Article. Tampilkan semua postingan

Tampilkan postingan dengan label Article. Tampilkan semua postingan

Minggu, 01 Maret 2020

Semua Adalah PKI

Oleh : Dandhy Dwi Laksono

Seperti halnya 'Genjer-Genjer" yang diciptakan M

Arief, lagu "Garuda Pancasila" juga diciptakan seniman Lekra (Lembaga

Kebudayaan Rakyat). Ia bernama Sudharnoto, pada 1956.

Karena militer dan Orde Baru menganggap Lekra sama dengan

PKI, Sudharnoto yang pernah bekerja di RRI Jakarta kemudian ikut dikejar-kejar

dan dibui. Setelah keluar penjara sekitar 1968-1969, ia bekerja sebagai penjual

es dan sopir taksi. Nasibnya memang sedikit lebih beruntung daripada M Arief

yang hilang setelah peristiwa 30 September.

Di mata Orde Baru, kesalahannya sangat fatal: Menciptakan

lagu "Genjer-Genjer" pada tahun 1942 dengan konteks penderitaan

rakyat menghadapi invasi Jepang, dan lalu lagu itu digemari Njoto (tokoh PKI)

yang sedang singgah ke Banyuwangi.

Lho, apa hubungannya dengan dia sebagai pencipta lagu?

Sejak kapan watak fasis perlu alasan yang masuk akal atas segala sesuatu?

LBH Jakarta dan YLBHI yang secara historis membela semua

kelompok dan ideologi (termasuk kubu Islam garis keras), dihasut sebagai

"sarang PKI" dan diserang.

Patung Tani yang merupakan simbol mobilisasi umum untuk

merebut Papua dari Belanda juga disebut simbol PKI. Buku "Das

Kapital" yang berisi dasar-dasar pemikiran komunisme, justru disebut

"mengajari generasi muda menjadi kapitalis".

Hanya karena sama-sama berjenggot, foto Mikhail Bakunin

yang dicetak di kaos merah salah satu peserta yang datang ke LBH, dikira foto

Karl Marx dan dianggap sebagai bukti keberadaan komunis di acara itu. Padahal

Bakunin penentang komunisme (negara) seperti yang terjadi di Soviet yang

dianggapnya sama menindasnya dengan kapitalisme.

Kelompok fasis yang membalut identitasnya dengan agama

ini bahkan ngotot menyebut Jokowi adalah komunis meski kebijakan dan

proyek-proyek pembangunannya justru sangat kapitalistik dan menimbulkan konflik

di mana-mana, seperti reklamasi Teluk Jakarta, sawah sejuta hektar di Papua

yang akan dikelola perusahaan (bukan rakyat), atau PLTU-PLTU dan bendungannya

yang tidak mencerminkan keadilan ekologis.

Kelompok ini tidak

mau tahu dan tidak peduli.

Jokowi dan Istana tetap disebut mendukung kebangkitan

PKI. Padahal ia tidak merebut dan membagi-bagikan tanah kepada petani seperti

BTI atau PKI. Ia hanya membagi-bagikan sertifikat yang secara jelas menguatkan

konsep kepemilikian pribadi terhadap tanah. Jauh dari ide tanah sebagai faktor

produksi yang harus dikuasai secara komunal.

Dengan disertifikasi, tanah yang milik pribadi, lebih

mudah dibeli dan dikuasai modal, seperti kasus komunitas Sunda Wiwitan di Kuningan,

Jawa Barat. Beda dengan tanah di Baduy Dalam atau Tenganan Pegringsingan di

Karangasem yang tak dapat diperjualbelikan ke pemodal resort atau hotel karena

milik adat.

Jokowi harus disebut PKI. Begitu juga PDIP yang dalam

sejarahnya merupakan fusi partai nasional seperti PNI dan agama (non-Islam).

Meski dalam sejarahnya PNI dan PKI sengit berkonflik (sesengit saling serang

antara koran Suluh Indonesia-PNI dan Harian Rakyat -PKI), tapi gerombolan

ahistoris ini tak peduli.

PDIP dianggap sama dengan komunis. Padahal menjadi

Marhaenis saja, partai ini gagapnya setengah mati. Kader-kadernya seperti

Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, lebih sibuk membela pabrik semen daripada para

petani seperti Pak Marhaen yang sedang mempertahankan sumber air untuk mengairi

sawahnya sendiri yang sepetak-dua petak.

Partai ini bahkan mendukung Basuki "Ahok"

Tjahaja Purnama yang kebijakan pembangunannya menggusur, bahkan dengan

melibatkan tentara. Ahok sendiri adalah pejabat yang dengan enteng menyebut

warga bantaran Waduk Pluit sebagai "komunis", karena dianggap

menduduki "tanah negara".

Tapi bagi kelompok sejenis "massa 299" ini,

semua itu tak penting dan tak relevan. Mereka kawin mawin dengan para jenderal

dan pensiunan yang rindu masa-masa kejayaan Dwifungsi ABRI di era Orde Baru.

Yang bisa memegang tongkat komando, tapi juga bisa duduk di pemerintahan

sebagai pejabat yang mengatur APBN atau APBD. Yang bisa mengerahkan pasukan,

tapi juga bisa duduk di DPR ikut membuat Undang Undang. Yang tetap

mempertahankan baret dan seragamnya, tapi juga bisa duduk di komisaris

perusahaan negara, daerah, dan swasta.

Siapa yang tak rindu masa-masa itu? Dan jalan paling

murah untuk mewujudkannya adalah menggalang sentimen anti-komunisme, dibalut

agama. Karena itu semua harus di-PKI-kan. Semua adalah PKI. Padahal merekalah

yang PKI: Penduduk Kurang Informasi.

***

(Matipa, Refleksi_Menolak Lupa,01-03-2020)Senin, 24 Februari 2020

PKI Cirebon Brontak

Februari 24, 2020

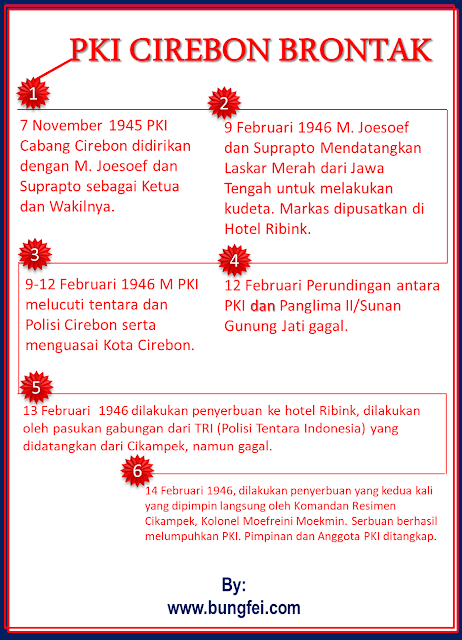

Pemberontakan PKI Cirebon jarang diekspos ke permukaan, padahal pemberontakan PKI di Cirebon adalah pemberontakan tertua selepas diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa pemberontakan tersebut terjadi pada 12 Februari 1946.

PKI Cirebon brontak ketika negara sedang dirundung ketidak pastian, menyerahnya Jepang pada sekutu membuat kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 dibayang-bayangi ketidak pastian, karena diam-diam sekutu menyerahkan kekuasaan Indonesia pada Belanda.

PKI Cirebon brontak ketika negara sedang dirundung ketidak pastian, menyerahnya Jepang pada sekutu membuat kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 dibayang-bayangi ketidak pastian, karena diam-diam sekutu menyerahkan kekuasaan Indonesia pada Belanda.

Ketika Tentara Nasional Indonesia (dahulu TRI) sedang mempersiapkan perlawanan pada Belanda, pada saat itu pula PKI cabang Cirebon justru mengadakan pemberontakan, bahkan pemberontakan tersebut berhasil menguasai Kota Cirebon, sementara Tentara Republik dibuat tak berdaya oleh tentara merah kaum komunis.

PKI Cirebon sebetulnya baru didirikan pada 7 November 1945, sedangkan yang menjadi ketua dan wakilnya adalah Mohamad Joesoef dan Suprapto. Ini artinya pendirian PKI Cabang Cirebon baru dilakukan selepas 3 Bulan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Meskipun begitu, PKI Cabang Cirebon ini rupanya agresif, sebab pemberontakan yang mereka lakukan hanya berselang 3 bulan selepas partai itu membuka cabangnya di Cirebon (7 November 1945-12 Februari 1946).

Pemberontakan PKI di Cirebon didalangi langsung oleh pemimpinnya. Dalam memuluskan aksinya, Mohamad Joesoef dan Suprapto mendatangkan Laskar (tentara) Merah PKI dari Jawa Tengah, tujuan utamanya adalah melakukan kudeta lokal di Cirebon.

Para Laskar Merah PKI tiba di Stasiun Kereta Api Cirebon pada 9 Februari 1946 dengan bersenjata lengkap, selanjutnya setelah dikordinir maka pada 12 Februari 1946 laskar merah PKI menginap di Hotel Ribrink, sekarang hotel tersebut berganti nama menjadi Grand Hotel, berlokasi persis sebelah utara alun-alun Kejaksan. Sesampinya di hotel, mereka menjadikannya sebagai markas pemberontakan.

Pada mulanya, ketika laskar merah PKI baru saja tiba di stasiun, seisi kota Cirebon heboh sebab laskar merah secara terang-terangan menengteng senjata, sehingga kedatangan para milisi PKI tersebut mengagetkan pihak keamaanan republik.

PKI Cirebon sebetulnya baru didirikan pada 7 November 1945, sedangkan yang menjadi ketua dan wakilnya adalah Mohamad Joesoef dan Suprapto. Ini artinya pendirian PKI Cabang Cirebon baru dilakukan selepas 3 Bulan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Meskipun begitu, PKI Cabang Cirebon ini rupanya agresif, sebab pemberontakan yang mereka lakukan hanya berselang 3 bulan selepas partai itu membuka cabangnya di Cirebon (7 November 1945-12 Februari 1946).

Pemberontakan PKI di Cirebon didalangi langsung oleh pemimpinnya. Dalam memuluskan aksinya, Mohamad Joesoef dan Suprapto mendatangkan Laskar (tentara) Merah PKI dari Jawa Tengah, tujuan utamanya adalah melakukan kudeta lokal di Cirebon.

Para Laskar Merah PKI tiba di Stasiun Kereta Api Cirebon pada 9 Februari 1946 dengan bersenjata lengkap, selanjutnya setelah dikordinir maka pada 12 Februari 1946 laskar merah PKI menginap di Hotel Ribrink, sekarang hotel tersebut berganti nama menjadi Grand Hotel, berlokasi persis sebelah utara alun-alun Kejaksan. Sesampinya di hotel, mereka menjadikannya sebagai markas pemberontakan.

Pada mulanya, ketika laskar merah PKI baru saja tiba di stasiun, seisi kota Cirebon heboh sebab laskar merah secara terang-terangan menengteng senjata, sehingga kedatangan para milisi PKI tersebut mengagetkan pihak keamaanan republik.

Letda D Sudarsono selaku Polisi Tentara Cirebon yang mendapat info kedatangan orang-orang bersenjata ke cirebon mendatangi stasiun menemui seorang bintara jaga untuk memastikan kebenaran kabar, namun baru saja sampai di stasiun, Letda D Sedarsono disambut dengan tembakan, Ia dikepung, senjatanya dirampas kemudian ditawan.

Selanjutnya, dalam upaya PKI menguasai pemerintahan, kekuatan bersenjata (TNI-POLRI) di Cirebon dilucuti, tentara ditangkap dan dijadikan tawanan. Kala itu kondisi kota mencekam, seluruh kota dikuasai oleh Laskar Merah. Bahkan tindakan laskar merah semakin brutal, merampok dan menguasai gedung-gedung fital.

Menghadapi ancaman serius yang dilancarkan PKI dengan lascar merahnya, Panglima II/Sunan Gunung Jati, Kolonel Zainal Asikin yang lolos dari penangkapan segera mengambil tindakan. Ia mengirim utusan untuk berunding dengan Mohamad Joesoef di Hotel Ribink. Dalam perundingan tersebut pihak PKI mulanya berjanji akan menyerahkan senjata hasil rampasan esok harinya, tetapi janji tersebut rupanya tidak ditepati.

Karena perundingan gagal, Panglima Divisi II meminta bantuan pasukan dari Komandan Resimen Cikampek untuk dikirim ke Cirebon, maka dikirimlah 600 prajurit Banteng Taruna dipimpin Mayor Banuhadi. Akhirnya pada tanggal 13 Februari 1946 dilakukan penyerbuan yang pertama oleh pasukan gabungan dari TRI (Polisi Tentara Indonesia), yang mana tujuannya merebut Hotel Ribink yang kala itu dijadikan markas PKI.

Selanjutnya, dalam upaya PKI menguasai pemerintahan, kekuatan bersenjata (TNI-POLRI) di Cirebon dilucuti, tentara ditangkap dan dijadikan tawanan. Kala itu kondisi kota mencekam, seluruh kota dikuasai oleh Laskar Merah. Bahkan tindakan laskar merah semakin brutal, merampok dan menguasai gedung-gedung fital.

Menghadapi ancaman serius yang dilancarkan PKI dengan lascar merahnya, Panglima II/Sunan Gunung Jati, Kolonel Zainal Asikin yang lolos dari penangkapan segera mengambil tindakan. Ia mengirim utusan untuk berunding dengan Mohamad Joesoef di Hotel Ribink. Dalam perundingan tersebut pihak PKI mulanya berjanji akan menyerahkan senjata hasil rampasan esok harinya, tetapi janji tersebut rupanya tidak ditepati.

Karena perundingan gagal, Panglima Divisi II meminta bantuan pasukan dari Komandan Resimen Cikampek untuk dikirim ke Cirebon, maka dikirimlah 600 prajurit Banteng Taruna dipimpin Mayor Banuhadi. Akhirnya pada tanggal 13 Februari 1946 dilakukan penyerbuan yang pertama oleh pasukan gabungan dari TRI (Polisi Tentara Indonesia), yang mana tujuannya merebut Hotel Ribink yang kala itu dijadikan markas PKI.

Penyerbuan pertama gagal, karena persenjataan di pihak TRI dan kawan-kawan kurang. Sedangkan senjata musuh lengkap.

Pada 14 Februari 1946, dilakukan penyerbuan yang kedua, oprasi dipimpin langsung oleh Komandan Resimen Cikampek, Kolonel Moefreini Moekmin. Hasilnya, mereka berhasil melumpuhkan PKI , sehingga pasukan PKI menyerah. Pimpinan pemberontak, Mohamad Joesoef dan Suprapto berhasil ditangkap, kemudian diajukan ke pengadilan tentara.

Pada 14 Februari 1946, dilakukan penyerbuan yang kedua, oprasi dipimpin langsung oleh Komandan Resimen Cikampek, Kolonel Moefreini Moekmin. Hasilnya, mereka berhasil melumpuhkan PKI , sehingga pasukan PKI menyerah. Pimpinan pemberontak, Mohamad Joesoef dan Suprapto berhasil ditangkap, kemudian diajukan ke pengadilan tentara.

Meskipun kisah pemberontakan PKI Cirebon ini diakhiri dengan dijebloskanya pimpinan PKI Cirebon, yaitu Mohamad Joesoef dan Suprapto ke pangadilan, namun sejauh ini belum ada kisah lanjutan mengenai nasib keduanya serta nasib para pengikutnya. Mengingat pada masa itu selain menghadapi PKI, negara juga sedang mempersiapkan diri menghadapi agresi militer Belanda.

Zaman Peralihan

Andreas

JW – 24 Februari 2020

Meski sangat singkat, hanya tiga bulan, tapi Muso sempat

mewujudkan beberapa langkah strategis buat partainya. Ia kembali ke Tanah Air

medio Juli 1948, dan gugur akhir Oktober 1948. Diawali dengan mengeluarkan

otokritik Resolusi Jalan Baru, rencana selanjutnya, berlandaskan resolusi ini

akan diadakan kongres fusi tiga parpol, yakni PKI, Partai Sosialis, dan PBI;

menjadi satu partai ML bernama PKI.

Sebenarnya, sebelum kehadiran Muso, PKI dan FDR sudah

mengadakan otokritik, menyusul jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin. Tapi isi

otokritik tidak cukup mendalam. Meski begitu, beberapa materi kemudian menjadi

bahan masukan Resolusi Jalan Baru.

"Dugaan saya, Alimin dianggap kurang berhasil. Sehingga Kominform memutuskan agar Muso segera pulang," kata Siswoyo.

Sebelum pulang, kabarnya, Muso terlebih dahulu berdiskusi

dengan pimpinan Kominform (sebelumnya Komintern) untuk mengoreksi garis politik

kanan PKI, yang dinilai melemahkan perjuangan nasional Revolusi Agustus 1945.

Dalam diskusi tersebut, yang bertempat di Praha, hadir Sekjen CPN Paul de Grost

dan Ketua PK Cekoslovakia Clement Goswald.

Diskusi menyimpulkan bahwa PKI maupun CPN akan berjuang

membatalkan Perjanjian Linggarjati. Karena, tercapainya Perjanjian Linggarjati,

telah menempatkan RI dan Kerajaan Belanda dalam ikatan Unie Verband, di bawah

kekuasaan Raja Belanda. Sebab itu, harus dibatalkan.

Dalam sidang Pimpinan Pusat FDR, Muso, Drs. Maruto

Darusman, Tan Ling Djie, dan Ngadiman Harjosubroto, masuk dalam formasi

Sekretariat Umum (CC sementara), yang membawahi beberapa departemen.

Adapun Kepala Departemen Pertahanan dipegang Amir

Sjarifuddin, dengan anggota terdiri Mayjen. Ir. Sakirman (Laskar Rakyat/Partai

Buruh), Mayjen. Djokosujono (Kepala Biro Perjuangan RI, Pesindo), Ruslan

Widjajasastra (Ketua Pesindo). Departemen Tani, dikepalai dr. Cokronegoro

(Partai Sosialis), dengan anggota Asmu dan D.N. Aidit. Departemen Buruh terdiri

dari Drs. Setiajid, Djoko Sujono, Achmad Sumadi, serta Harjono. Departemen

Agitprop terdiri dari M.H. Lukman, Alimin, dan Sarjono.

Sedangkan Wikana (Pesindo) menangani Departemen Pemuda.

Departemen Organisasi, dipegang Sudisman. Departemen Luar Negeri, dipercayakan

pada Suripno. Nyoto menangani Departemen Perwakilan. Adapun Departemen

Keuangan/Bendahara, dipercayakan pada Ruskak.

Siapa Maruto Darusman? Ia adalah kader CPN, yang lama

bermukim di Negeri Belanda, dan baru kembali ke Indonesia kira-kira pada awal

Agresi I, sekitar tahun 1947. Sebelum kedatangan Muso, ia berfungsi sebagai

Wakil Ketua, di bawah Ketua CC PKI Sarjono.

Sementara Tan Ling Djie berasal dari Partai Sosialis.

Tidak banyak informasi mengenai sejarah perjuangannya, termasuk bagaimana ia

bisa begitu cepat menjadi tokoh Partai Sosialis dan FDR.

Akan halnya Ngadiman Harjosubroto. Ia Angkatan 1926, dan

pernah dibuang ke Boven Digul, Tanah Merah. Dari Australia, ia pulang ke

Indonesia akhir 1946, bersama dengan Sarjono, Winanta, Dita Wilasta, dan

Suratno. Pada Kongres IV PKI tahun 1947, di Solo, Ngadiman terpilih sebagai

Sekretaris Umum.

"Saya tidak ikut dalam sidang PP FDR. Karena saya hanya salah seorang pimpinan PKI/FDR Karesidenan Surakarta." Meski begitu, lanjut Siswoyo salah seorang pimpinan FDR Pusat pernah memberikan kepadanya notulen lengkap hasil pertemuan tersebut.

Notulen berupa tulisan mesin ketik di

atas kertas doorslag berwarna kuning. Dari notulen ini diketahui ada sejumlah

tokoh FDR yang tidak sepenuhnya menyetujui garis Resolusi Jalan Baru.

Seperti seorang tokoh wanita SK Trimurti dari PBI, ia

justru mengecam PKI tidak mampu memimpin revolusi. Sebaliknya ia cenderung

memuji Tan Malaka. Begitu pun Sumarsono dari Pesindo, mendesak Muso segera

memimpin kudeta guna melancarkan perjuangan. Tapi Muso menolak semua itu, dan

dengan tegas mengatakan bahwa kudeta bukan jalan kaum revolusioner.

Sejarah mencatat, gagalnya penyelenggaraan Kongres Fusi,

merupakan akibat tidak langsung dari terjadinya Peristiwa Madiun, yang

memunculkan sejumlah masalah yang cukup rumit dalam kehidupan organisasi

partai.

Misalnya, secara yuridis formal Resolusi Jalan Baru belum

sah. Sementara itu, menyusul gugurnya Muso dan Maruto Darusman, otomatis Tan

Ling Djie menjadi orang pertama dalam CC Sementara. Padahal dia bukan dari

unsur PKI, tapi dari unsur Partai Sosialis. Ditambah lagi Partai Sosialis

pimpinan Tan Ling Djie belum mengadakan kongres istimewa untuk menghadapi

kongres fusi. Dan Tan Ling Djie sendiri tidak setuju dengan Resolusi Jalan

Baru, dengan alasan belum disahkan oleh Kongres Fusi.

Lalu muncul ide dari Tan Ling Djie bahwa Partai Sosialis

perlu dibangun kembali untuk selanjutnya menyelenggarakan kongres istimewa.

Buktinya, pada medio 1950, seorang utusan PP Partai Sosialis menemui Bung

Istijab, ketua Partai Sosialis Cabang Klaten. Ia diinstruksikan untuk

menghidupkan kembali Partai Sosialis. Dengan tegas Bung Istijab menolak, karena

Partai Sosialis Klaten sudah bubar, dan meleburkan diri ke dalam PKI.

Ide Tan Ling Djie juga ditolak sebagian besar anggota CC

Sementara. Begitu pula sejumlah anggota Partai Sosialis yang berada di

Yogyakarta, di markas PP Partai Sosialis, seperti Oloan Hutapea, Kadaruzaman,

Munir, Hartoyo, dan Yusuf Adjitorop, tidak mendukung ide tersebut.

Sebelumnya, pada akhir 1949 datang utusan CC Sementara,

Djoko Sujono dan Ruslan Wijayasastra, menemui pimpinan SC Surakarta. Dalam

beberapa kali kesempatan diskusi, keduanya tidak pernah mempermasalahkan

Resolusi Jalan Baru. Keduanya tahu, jika dipersoalkan pasti akan ditentang

keras. Keduanya tahu SC yang sependirian dengan SC Surakarta cukup banyak

jumlahnya. Selanjutnya Djoko Sujono menjadi petugas penghubung CC Sementara

dengan SC Surakarta.

Ketika itu partai secara resmi tidak dilarang pemerintah.

Tapi demi keamanan, dilakukan sistem “open office”. Dengan pengertian, ada

kantor resmi SC, tapi yang bekerja sehari-hari bukan pimpinan partai. Sedangkan

kantor yang sesungguhnya berada di tempat lain, dan sifatnya tertutup. Open

office SC Surakarta semula ada di Tipes, lalu pindah ke Jalan Honggowongso.

Sehari-hari dipimpin Pak Suratno, seorang kader Angkatan 26.

Karena sering bertemu, "Hubungan saya dengan Djoko

Sujono menjadi akrab. Dia respek dengan SC Surakarta, terutama karena punya

banyak kader, punya akar di kalangan massa, punya pasukan bersenjata (PSR), dan

banyak simpatisannya berada di TNI. Saya tahu, sebenarnya Djoko Sujono

sependapat dengan pendirian SC Surakarta, daripada dengan Tan Ling Djie,"

papar Siswoyo.

Masalah itu semakin jelas ketika Djoko Sujono datang ke

Solo membawa sejumlah petunjuk kerja dan beberapa instruksi dari CC Sementara.

Isinya berbagai macam soal-soal kecil dan bersifat teknis, justru dibahas

sangat detil, seperti urusan koperasi, usaha kecil, PMI, UU Peraturan

Pemerintah.

Yang mencengangkan, adalah tulisan Tan Ling Djie mengenai

idenya tentang Republik Federal Indonesia. Jalan berpikirnya, karena setelah

terjadi Peristiwa Madiun, NKRI menjadi sebuah negara yang anti-komunis. Ketika

itu Irian Barat belum termasuk wilayah Indonesia. Karena itu PKI perlu

mengerahkan gerakannya masuk ke Irian Barat untuk membentuk Republik Demokrasi

Rakyat Irian Barat, kemudian membentuk Negara Federal dengan Republik

Indonesia. Selanjutnya melalui Republik Federal mengubah NKRI yang anti-komunis

menjadi pro-komunis.

Setelah mempelajari isi dokumen itu, SC Surakarta

menyimpulkan sepenuhnya menolak; karena isinya ruwet, tidak masuk akal, dan

sama sekali tidak realistis. Dan SC Surakarta kembali menegaskan tetap memegang

teguh garis Resolusi Jalan Baru.

Sejak itu SC Surakarta tidak lagi berhubungan dengan CC Sementara

pimpinan Tan Ling Djie, karena ada perkembangan situasi baru yang lebih

penting.

Kira-kira medio 1950 datanglah Bung Aidit dan Lukman dari

Jakarta ke Solo. Setibanya di Solo, Aidit dan Lukman segera mencari Siswoyo

.dan Bung Suhadi alias Pak Karto, kader tua dan salah seorang pimpinan SC

Surakarta. Dalam kesempatan itu Aidit menjelaskan situasi intern CC Sementara.

Antara lain ia mengatakan bahwa terdapat perbedaan besar dalam berbagai soal,

terutama yang menyangkut sikap mengenai Resolusi Jalan Baru. Baik Aidit maupun

Lukman sepenuhnya setuju dengan pendirian SC Surakarta, yang tetap memegang

teguh garis Resolusi Jalan Baru. Aidit juga menjelaskan bahwa CC Sementara

membentuk open office yang dipimpin Sudisman. Dan disepakati hanya berhubungan

dengan open office saja.

Belakangan baru diketahui bahwa sebelum open office

dipindah ke Jakarta, sejumlah kader partai sudah terlebih dahulu dikirim

kesana. Kader-kader dari Yogyakarta ini merintis jaringan partai di Jakarta.

Mereka ialah Munir, Kadaruzaman, Hartoyo, Achmad Sumardi, Iskandar Subekti, dan

lain-lainnya.

Pada akhir tahun 1950 berlangsung Sidang Pleno CC

Sementara. Selain mempertegas berlakunya Resolusi Jalan Baru, juga terjadi

perubahan anggota Politbiro. Komposisinya terdiri dari Ketua D.N. Aidit; Wakil

Ketua M.H. Lukman; Wakil Ketua Nyoto; Sekretaris Sudisman, Alimin, Asmu, Ruslan

Wijayasastra, dan Sakirman. Juga dipromosikan sejumlah kader untuk mengisi

posisi Komisaris CC, yakni Oloan Hutapea untuk Jawa Timur, Suhadi untuk Jawa

Tengah dan DIY, Peris Pardede untuk Jawa Barat dan Ibukota Jakarta, Zaelani

untuk Sumatera Selatan, Bachtarudin untuk Sumatera Tengah, dan Jusuf Ajitorop

untuk Sumatera Utara. Mereka sekaligus dipromosikan sebagai anggota CC. Sidang

Pleno juga memutuskan untuk mendegradasi Tan Ling Djie dan Ngadiman dari

keanggotaan CC.

Tetapi keduanya tetap sebagai anggota partai.

Literasi Sains dan Kemerdekaan Akademis

Farid

Gaban - 24 Februari 2020

Banyak yang belakangan risau tentang maraknya pseudo-science serta menguatnya argumen

agama untuk menjelaskan fenomena sehari-hari.

Renang di kolam bisa membuat perempuan hamil? Virus

corona azab dari Allah dan bisa diobati lewat rukyah?

Orang juga kuatir tentang rendahnya literasi sains di

Indonesia, tak hanya di kalangan orang awam, tapi bahkan juga di kalangan orang

terdidik serta pejabat publik.

Menurutku, Indonesia masa kini sebenarnya sedang menuai

metode cuci otak yang diterapkan di lingkungan akademis (sekolah dan kampus)

sejak 1980-an. Ini merupakan buah dari hancurnya kebebasan akademis serta

ambruknya wibawa mimbar akademis.

Pada era Orde Baru kita mengenal program

"normalisasi kampus", menyusul luasnya demonstrasi mahasiswa

menentang rezim. "Normalisasi kampus" adalah eufemisme dari

"menjinakkan kampus"; supaya mahasiswa tidak melawan pemerintah.

Diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Daoed Joesoef,

program ini pada prinsipnya mendorong kampus semata menjadi pabrik tenaga

kerja. Daya kritis dan kepekaan sosial mahasiswa dikebiri. Bahkan kemerdekaan

kampus, yang disimbolkan oleh kewibawaan senat gurubesar, juga diruntuhkan.

Mimbar akademis dipancung antara lain dengan cara

menjadikan para rektor dan gurubesar sekadar kepanjangan birokrat Kementerian

Pendidikan. Kebebasan akademis makin luntur. Rektor, yang dulu merupakan

wilayah hak prerogatif senat gurubesar, belakangan ikut dipilih oleh menteri,

dengan selera politik.

Diskusi-diskusi di kampus, termasuk bedah buku dan bedah

kasus, lebih diarahkan pada tema keilmuan sempit atau keprofesian. Terlarang

mendiskusikan politik maupun masalah sosial (seperti penggusuran, ketimpangan,

ketidakadilan dan kerusakan alam).

Mendiskusikan Marxisme, misalnya, diharamkan; sementara

kapitalisme diterima dan diajarkan secara otomatis (by default).

Organisasi serta kegiatan mahasiswa dibatasi ruang

geraknya, hanya yang berkaitan dengan seni, olahraga serta keagamaan. Banyak

aktivis yang kuat aspirasi politik dan peka sosial harus menyuruk ke bawah

tanah, menggunakan wadah-wadah pengajian untuk beraktivitas serta

menyebarluaskan gagasan.

Tidak heran jika bahkan di sekolah dan kampus negeri,

organisasi seperti OSIS digantikan oleh Rohis (remaja Islam), serta dewan

mahasiswa digantikan BEM yang secara umum lebih mewakili aspirasi mahasiswa

Islam saja.

Sejumlah kalangan, termasuk pejabat Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme (BNPT), menyebut banyak universitas terpapar

"paham radikalisme". Bahkan jika ada benarnya, sinyalemen ini keliru

diagnosis.

"Radikalisme" (jika ada) merupakan akibat,

bukan sebab; dia merupakan buah dari hilangnya daya kritis. Fanatisme adalah

kawan karib dari keengganan berdialog serta menguji kritis pandangan seseorang.

Dan fanatisme (bukan hanya berbasis agama, tapi juga

fanatisme politik) tumbuh subur ketika kampus sendiri kehilangan kebebasan

ilmiah/akademis.

Polarisasi politik kampus atas dasar suka-tak-suka

politisi idola adalah salah satu wujud ambruknya pertimbangan-pertimbangan

ilmiah.

Bermula pada masa Orde Baru, "penjinakan

kampus" berlanjut ke era Reformasi. Bahkan ketika hari-hari ini Menteri

Pendidikan hanya cenderung melihat kampus sebagai pabrik tenaga kerja belaka.

Dulu kampus tunduk pada politik (Orde Baru), kini tunduk

para kekuasan kapital (korporat).

Runtuhnya kebebasan akademis di kampus bukan cuma

kesalahan birokrat pemerintah. Tapi, juga para gurubesar yang rela

kewibawaannya ditempatkan di bawah selera politik dan birokrasi.

Atau lebih konyol, para dosen dan profesor yang pada

dasarnya merupakan hasil dirikan era Orde Baru itu, ikut-ikutan memberangus

daya kritis serta kepekaan sosial para mahasiswa.

Membicarakan literasi sains harus dimulai dari menegakkan

kembali kewibawaan kampus sebagai lembaga ilmiah yang punya kemerdekaan

akademis.

***

Jumat, 14 Februari 2020

Kolonialisme, Penyebab Tersembunyi Dari Krisis Lingkungan Kita

2020-02-14

Budak memotong tebu di Antigua - British Library

Greta Thunberg memanfaatkan bidang beasiswa yang berkembang ketika dia menulis baru-baru ini bahwa untuk menyelamatkan planet ini, pertama-tama kita perlu membongkar "sistem penindasan kolonial, rasis, dan patriarkal."

-Analisis-

PARIS - Mereka mungkin hanya beberapa kalimat pendek, tetapi mereka telah memicu reaksi keras di antara kritikus Greta Thunberg , remaja Swedia yang menjadi tokoh bagi gerakan iklim.

Pada 9 November 2019, sebuah artikel berjudul "Mengapa kita menyerang lagi," yang ditulis oleh Thunberg dan dua lainnya, menyatakan, "Krisis iklim bukan hanya tentang lingkungan. Itu adalah krisis hak asasi manusia, keadilan, dan kemauan politik. Sistem penindasan kolonial, rasis, dan patriarki telah menciptakan dan mengobarkannya. Kita perlu membongkar semuanya. Para pemimpin politik kita tidak lagi bisa mengelak dari tanggung jawab mereka. "

Artikel ini mengambil salah satu argumen dari lingkunganisme de-kolonial: bahwa krisis iklim terkait dengan sejarah perbudakan dan kolonialisme oleh kekuatan-kekuatan Barat.

Sejak tahun 1970-an, peneliti Afrika-Amerika telah membuat hubungan antara lingkungan dan kolonialisme.

"Solusi nyata untuk krisis lingkungan adalah dekolonisasi ras kulit hitam," tulis Nathan Hare pada tahun 1970.

Lima tahun kemudian, sosiolog Terry Jones berbicara tentang "ekologi apartheid," sebuah konsep yang akan dikembangkan lebih lanjut pada 1990-an oleh Amerika Latin pemikir dekolonial di universitas-universitas Amerika, seperti Walter Mignolo di Duke (North Carolina), Ramón Grosfoguel di Berkeley (California) atau Arturo Escobar di University of North Carolina.

"Awal asli Anthropocene adalah kolonisasi Eropa di Amerika. Peristiwa bersejarah besar ini, yang memiliki konsekuensi dramatis bagi penduduk asli Amerika dan mendirikan ekonomi dunia kapitalis, juga telah meninggalkan jejaknya pada geologi planet kita," tulis peneliti Christophe Bonneuil dan Jean-Baptiste Fressoz dalam The Shock of the Anthropocene: The Earth, History and Us , menyinggung karya ahli geografi Inggris Simon Lewis dan Mark Maslin. "

"Menyatukan flora dan fauna dari Dunia Lama dan Dunia Baru benar-benar mengubah pertanian, botani, dan zoologi di seluruh dunia, dengan bentuk kehidupan yang telah dipisahkan oleh perpecahan Pangaea dan penciptaan Samudra Atlantik 200 juta tahun sebelum tiba-tiba bercampur sekali lagi," tambah mereka.

Di Prancis, para peneliti berusaha untuk menunjukkan bagaimana perdagangan budak, perbudakan dan penaklukan dan eksploitasi koloni memungkinkan kapitalisme menjadi terstruktur di sekitar ekonomi ekstraksi. Cara destruktif untuk menghuni planet kita ini bertanggung jawab untuk mengantarkan zaman geologis baru yang ditandai oleh aktivitas industri manusia: Anthropocene.

Bagi para pemikir dekolonial, bukanlah manusia (antropos) yang bertanggung jawab atas perubahan iklim, tetapi jenis aktivitas manusia tertentu yang terkait dengan kapitalisme Barat. Mereka mengklaim bahwa krisis lingkungan saat ini merupakan konsekuensi langsung dari sejarah kolonial.

Memetik kapas di perkebunan di Selatan pada tahun 1913 - Foto: Jerome H. Farbar

Populasi negara-negara yang kurang berkembang secara ekonomi tidak bertanggung jawab, tetapi merekalah yang menderita. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Amerika PNAS pada Mei 2019, pakar iklim Noah Diffenbaugh mengklaim bahwa "sebagian besar negara miskin di Bumi jauh lebih miskin daripada yang seharusnya tanpa pemanasan global. Pada saat yang sama, sebagian besar negara kaya lebih kaya dari yang seharusnya."

Untuk menyoroti bagaimana akar krisis iklim terletak pada perbudakan dan kolonialisme, peneliti Donna Haraway, Nils Bubandt, dan Anna Tsing menciptakan istilah "perkebunan".

"Ini menggambarkan transformasi yang menghancurkan dari berbagai jenis padang rumput, budaya dan hutan menjadi perkebunan tertutup, ekstraktif, yang didirikan pada karya budak dan bentuk-bentuk pekerjaan lain yang melibatkan eksploitasi, alienasi dan perpindahan spasial secara umum," Donna Haraway menjelaskan dalam sebuah Wawancara 2019 dengan Le Monde .

"[Ini mengingatkan kita bahwa] model ini membangun perkebunan secara besar-besaran didahului kapitalisme industri dan memungkinkan untuk mengembangkan, mengumpulkan kekayaan di belakang manusia direduksi menjadi perbudakan. Dari 15 th sampai 19 th abad, tebu perkebunan di Brasil, saat itu di Karibia, terkait erat dengan perkembangan merkantilisme dan kolonialisme."

Kami mengeksploitasi tanah dan orang-orang demi konsumerisme dan kesenangan di tempat yang jauh.

Membangun monokultur yang merusak keanekaragaman hayati dan bertanggung jawab atas pemiskinan tanah dicapai melalui deforestasi besar-besaran. Di Karibia, efeknya masih terasa sampai hari ini. Dalam esainya, dekolonial ekologi , Malcom Ferdinand, seorang peneliti di pusat penelitian nasional Prancis CNRS, menjelaskan bahwa perkebunanos memungkinkan kita untuk mengontekstualisasikan dan membuat sejarah Anthropocene dan capitalocene sehingga "genosida penduduk asli Amerika, perbudakan orang Afrika dan perlawanan mereka termasuk dalam sejarah geologi Bumi."

Ditandai oleh "patahan ganda, kolonial dan lingkungan," era modern menciptakan "cara hidup kolonial" dan "Bumi tanpa manusia," kata Malcom Ferdinand. Di satu sisi, ada populasi yang dominan, yaitu dari Barat. Di sisi lain, ada populasi yang didominasi, dianggap terlalu banyak dan dapat dieksploitasi.

Pemisahan antara "zona keberadaan" dan "zona ketidakberadaan" ini tetap ada sampai sekarang melalui ekonomi global ekstraksi, monokultur intensif, dan ekosida, yang mengarah pada ketidakadilan spasial: Kami mengeksploitasi tanah dan rakyat demi kepentingan konsumerisme dan kesenangan di suatu tempat yang jauh.

Bagi Ferdinand, wajah lain perkebunan adalah "politik penahanan" - rujukan ke kapal-kapal budak - di mana minoritas menyedot energi vital dari mayoritas dan mendapat untung secara material, sosial dan politik dari "Negro," seorang manusia direduksi menjadi alat untuk mengerjakan tanah.

"Sejak tahun 1970-an," kata Ferdinand kepada Le Monde , "peneliti Afrika-Amerika telah mencatat bahwa limbah beracun telah dibuang di dekat daerah yang dihuni oleh komunitas kulit hitam. Mereka telah menyebut praktik ini untuk mengekspos minoritas ras terhadap bahaya lingkungan 'rasisme lingkungan.'"

Contohnya adalah rangkaian tanaman industri antara Baton Rouge dan New Orleans (Louisiana), dijuluki Cancer Alley, yang merupakan rumah bagi populasi kulit hitam yang menetap di sana setelah perbudakan dan pemisahan dan memiliki tingkat kanker yang kadang-kadang 60 kali lebih besar daripada rata-rata nasional.

Cancer Alley pada tahun 1972 - Sumber: Arsip Nasional di College Park

Ferdinand juga menunjukkan bahwa di Perancis, uji coba nuklir tidak dilakukan di tanah Prancis tetapi di Aljazair dan Polinesia. Peneliti juga menyoroti bagaimana Martinique dan Guadeloupe telah terkontaminasi oleh penggunaan pestisida beracun Chlordecone dalam produksi pisang, mengatakan bahwa itu adalah bab lain dalam sejarah "proses pertanian yang dipimpin oleh sejumlah kecil individu dari komunitas Creole turun. dari kolonis pemilik budak pertama di Antilles Prancis, "

"Pendekatan dekolonial memungkinkan kita untuk bergerak melampaui fraktur ganda, kolonial dan lingkungan. Ia berupaya menciptakan dunia yang lebih egaliter, lebih adil, dan untuk melakukan itu kita harus mempertimbangkan kembali hal-hal yang telah dibungkam," jelas Ferdinand.

Itulah salah satu prinsip dasar ekologi dekolonial: menempatkan nilai pada cara-cara yang berbeda, seringkali leluhur, untuk mendiami dunia, yang telah dirusak oleh penjajahan, diidealkan atau diubah menjadi cerita rakyat.

Di Amerika Latin, tempat teori dekolonial saat ini lahir, para pemikir seperti ekonom Ekuador Alberto Acosta Espinosa menyerukan hubungan baru dengan Bumi dan dengan orang lain. Mereka menyebutnya "buen vivir" (hidup dengan baik), dan itu terinspirasi oleh konsep Quechua tentang "berpikir dengan Bumi" yang juga dikembangkan oleh antropolog Amerika-Kolombia Arturo Escobar. Ini mempertanyakan pandangan dunia Barat - yang memisahkan alam dan budaya, tubuh dan roh, emosi dan akal - dan mengubah yang universal menjadi "jamur," versi universalitas yang mengakomodasi perbedaan.

Cara-cara baru untuk menghuni dunia ini juga mencontohkan diri mereka pada "kosmologi diplomatik," kata peneliti Bolivia Diego Landivar, merujuk pada konstitusi Bolivia yang diajukan oleh mantan presiden Evo Morales, yang mengakui Pachamama (Ibu Pertiwi) sebagai subjek hukum. Ekuador juga menjadikan alam sebagai subjek hukum, dan Sungai Vilcabamba memenangkan kasus terhadap kotamadya Loja, yang dituduh menyimpan sejumlah besar batu dan bahan galian di sungai.

Ekologi dekolonial membentuk cakrawala baru yang non-ekstraktif: Ekologi pengunduran diri

Pemikiran dekolonial mengundang kita untuk menyatukan pengetahuan lokal dengan penelitian ilmiah dan teknologi. Ini juga merupakan rekomendasi dari laporan 2019 oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, yang menyerukan promosi agroekologi. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB setuju. Mempertimbangkan kepercayaan dan praktik asli terkadang berarti tidak mengeksploitasi sumber daya alam tertentu. Di Australia, misalnya, komunitas Aborigin mengakhiri pariwisata di Uluru (Ayers Rock), situs keramat yang menarik 300.000 pengunjung per tahun.

"Ekologi dekolonial membentuk cakrawala baru yang non-ekstraktif: Ekologi pengunduran diri," kata Diego Landivar. "Dalam pandangan dunia Barat, jika kita dapat memikirkan sesuatu, kita dapat melakukannya. Hari ini, kita bahkan berpikir tentang menjajah Mars. Tetapi saya tidak percaya kita dapat menjajah bulan, langit, Mars, hanya karena mereka kosong ."

Coumba Sow, ahli agroekonomi di FAO, mengatakan bahwa pengetahuan tradisional setempat sering memungkinkan kita untuk lebih memahami fenomena alam dan menemukan solusi yang efektif. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2019 dengan Le Monde Afrika , ia mengingat kembali pengalaman Yacouba Sawadogo, yang

"sejak 1980 telah menggunakan teknik pertanian leluhur, zaï, yang melibatkan pembuatan penghalang batu untuk menghentikan air mengalir, dan juga menggunakan saluran yang digali oleh rayap. untuk mengumpulkan air. Dengan cara ini, dia merebut kembali puluhan ribu hektar dari gurun Sahara."

Menurut Coumba Sow, "banyak penelitian menunjukkan bahwa petani lokal yang menggunakan praktik agroekologi tidak hanya lebih mampu melawan tetapi juga untuk mempersiapkan perubahan iklim, karena mereka tidak kehilangan hasil panen karena kekeringan ... Secara tradisional, manusia mengolah tanah sesuai dengan prinsip-prinsip ekologis yang sama yang dipromosikan agro-ekologi, prinsip-prinsip yang tertanam dalam praktik pertanian adat."

Kamis, 13 Februari 2020

Feminisme Anti-Imperialis Gerwani di Panggung Perang Dingin

13 February 2020 | Ruth Indiah Rahayu

Ilustrasi oleh Jonpey. Karya-karyanya dapat dijumpai di sini.

“Sedjak pagi2 pada 17 Djanuari 1962, Gedung PB Front

Nasional didatangi berdujun-dujun sukarelawan untuk melaksanakan komando

rakjat. Kami, wanita yang bergabung dalam Gerwani djuga tak ketinggalan siang

hari berdatangan memenuhi ruang dalam Gedung Front Nasional……. Wakil Gerwani

menjerahkan sedjumlah besar formulir pada Front Nasional dan menjatakan siap

sedia djuga untuk mendapatkan latihan2 jang diperlukan (….) (Api Kartini,

Januari 1962)

API KARTINI edisi Januari 1962 terbit penuh gelora.

Cuplikan kalimat di atas merupakan paragrap awal dari reportase bertajuk

“Pendaftaran Sukarelawan Untuk Membebaskan Irian Barat”. Reportase itu

menunjukkan sikap Gerwani dalam mendukung kebijakan Presiden Soekarno untuk

menanggapi serangan Belanda pada 15 Januari 1962 terhadap Angkatan laut RI.

Kaum perempuan diminta memberikan dorongan kepada suami,

anak, bahkan dirinya sendiri untuk menjadi sukarelawan pembebasan Irian Barat.

Sebagai catatan, dalam banyak bagian di tulisan ini saya tetap menggunakan istilah

Irian Barat sesuai masanya. Istilah “pembebasan”, sekalipun sangat problematis,

juga akan digunakan mengingat konteks zamannya serta sebagai nama resmi

kampanye pemerintahan Sukarno.

Saat itu Gerwani merupakan satu-satunya organisasi

perempuan yang memelopori mobilisasi sukarelawan untuk pembebasan Irian Barat.

Tindakan itu mendapat pujian dari Ibu Hurustiati (isteri Soebandrio, Wakil

Pedana Menteri) yang saat itu menjadi Ketua Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).

Dilihat dari situasi hari ini, mobilisasi sukarelawan

untuk pembebasan Irian Barat tentu dapat mengundang kegusaran banyak pihak. Di

satu sisi, kita memiliki kebiasaan berpikir yang anakronistis, yaitu

menganalisasi peristiwa tidak seturut konteks waktu-ruang pada masanya dalam

membaca sejarah. Di sisi lain, kasus pelanggaran HAM di Papua, termasuk konflik

dan kerusuhan, penangkapan aktivis Papua dan pembela Papua adalah fakta-fakta

keras yang tidak bisa diabaikan.

Adalah relevan untuk dipertanyakan untuk apa waktu itu

pemerintah Indonesia menggelar operasi militer di Irian Barat, jika dalam

perjalanannya sumber daya alam dan manusia Papua hanya dieksploitasi, dibiarkan

marginal dalam proses transisi modernitas. Namun, tulisan ini tidak bermaksud

menganalisis proyek politik pembebasan Irian Barat dan warisan bom waktunya

pada Papua hari ini. Tulisan ini bermaksud untuk menelisik basis

argumentasi mengapa Gerwani cukup aktif dalam mobilisasi sukarelawan untuk Irian

Barat dan gerakan solidaritas anti-imperialisme lainnya.

Gerakan Era Perang

Dingin

Barangkali kita sudah mulai lupa terhadap era Perang

Dingin yang pernah terjadi dalam sejarah dunia sebagai kontestasi kekuatan

militer, ekonomi-politik, dan teknologi antara blok “Barat” yang disebut

“kapitalis” dan dipimpin oleh AS versus blok “Timur” yang disebut “sosialis”

dan dipimpin oleh Uni Soviet. Perang Dingin dimulai setelah periode fasisme

Nazi Jerman dan Jepang berakhir, hingga tersisa dua blok besar tersebut beserta

kroni-kroninya.

Pada 1947 Presiden AS Harry S. Truman mencetuskan sebuah

doktrin (yang kelak dikenal sebagai “Doktrin Truman”) untuk mengendalikan

ekspansi Uni Soviet (komunisme internasional). Salah satu bunyi doktrin

tersebut adalah “mendukung masyarakat dunia yang bebas” berdasarkan asumsi

bahwa politik komunisme internasional yang digaungkan Uni Soviet bersifat

totaliter dan memberangus kebebasan. Saat itu Doktrin Truman diwujudkan secara

internasional dengan membantu Yunani dan Turki agar tidak terjatuh ke dalam

hegemoni Uni Soviet.

Perang Dingin memang bukan perang terbuka. Perang itu

dilakukan atas nama solidaritas membantu negara lain yang sedang berada dalam

ancaman AS maupun Uni Soviet. Menurut Prasenjit Duara,[1] tatanan Perang Dingin

muncul dari rekonfigurasi ulang sejarah panjang imperialisme dan nasionalisme

selama abad ke-19 hingga 20.

Persaingan Perang Dingin memberikan kerangka rujukan di

mana hubungan baru antara imperialisme dan nasionalisme berusaha mengakomodasi

perkembangan dekolonisasi dan revolusi hak-hak global. Namun, pada gilirannya,

akomodasi ini menghasilkan perkembangan multikulturalisme, militerisme, ideologi

baru, dan mode pembentukan identitas, sehingga menghasilkan sebuah konstelasi

atau konfigurasi.

Konfigurasi itu pun kemudian berkembang, berubah yang

dipengaruhi oleh faktor sejarah lainnya termasuk ras, jenis kelamin, kelas, dan

agama.

Hubungan antara imperialisme dan nasionalisme tidak

seluruhnya dalam kontradiksi ataupun interaksi. Malaysia dan Inggris berkembang

dalam interaksi imperialisme dan nasionalisme yang kepentingannya dapat

berjalan sejajar, sementara Indonesia dan Belanda dalam kontradiksi imperialisme

dan nasionalisme. Itu sebabnya dalam konteks dekolonisasi, wilayah-wilayah yang

diklaim “milik” Belanda harus direbut untuk menjadi milik nasional Indonesia.

Wilayah Irian Barat termasuk dalam sengketa sejak Konferensi Meja Bundar (KMB)

pada 1949.

Dimas Dwi Kurnia (2019) telah menulis “Peranan Gerwani

Dalam Pembebasan Irian Barat 1950-1963” dalam Jurnal Prodi Sejarah, Universitas

Negeri Yogyakarta, menjelaskan bahwa peristiwa pembebasan Irian Barat harus

ditarik ke masa Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.

Dalam perjanjian KMB untuk pertama kalinya dibahas urusan

Irian Barat antara Indonesia dan Belanda. Kedua negara, mantan penjajah dan

jajahan, berbeda pendapat.

Menurut Indonesia, kedaulatan Indonesia meliputi tanah

bekas jajahan Belanda, yang sebelumnya disebut Hindia Belanda, hingga termasuk

Irian Barat. Sementara Belanda memperlakukan Irian Barat bukan sebagai Hindia

Belanda dan karena itu menolak menyerahkannya kepada Indonesia. Perbedaan

pendapat itu selanjutnya mewariskan masalah berkepanjangan di masa depan.

Pelbagai upaya dilakukan Indonesia, termasuk membentuk

Komisi Gabungan untuk melakukan penyelidikan di Irian Barat dan diplomasi

internasional. Hingga pada 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Operasi Trikora

(Tri Komando Rakyat) di Yogyakarta. Politik Soekarno saat itu penuh gaung

anti-imperialisme. Ia menggalang organisasi-organisasi massa, termasuk Gerwani

untuk mendukung gerakannya.[2]

Politik

Internasional Anti-Imperialisme Gerwani

Selama dekade pasca-kemerdekaan sampai 1960-an, sikap

politik Gerwani dalam menderaskan gaung anti-imperialisme sangat militan. Sikap

politik ini didasarkan pada solidaritas nasional dan internasional untuk

menciptakan perdamaian. Yang dimaksud menciptakan perdamaian di sini adalah

ikut serta mengganyang imperialisme yang menciptakan penindasan dan

ketidakdamaian dalam sanubari rakyat tertindas di seluruh dunia, termasuk di dalam

negeri. Sikap anti-imperialisme seperti itu tidak tersurat dinyatakan oleh

organisasi perempuan lainnya, baik dalam kata dan maupun tindakan politik.

Dalam konteks solidaritas internasional

anti-imperialisme, Gerwani menjadi anggota Women International Federeration

Democratic (WIDF) yang didirikan di Paris pada 1945. Dalam masa perang dingin

1947-1991, ketika tegangan politik dan militer antara “dunia Barat” yang

dipimpin oleh AS versus “dunia sosialis” yang dipimpin oleh Uni Soviet

memuncak, federasi perempuan internasional ini cenderung memberikan solidaritas

kepada negara-negara sosialis dan bekas jajahan. Keikutsertaan Gerwani di

dalamnya memenuhi kriteria sebagai organisasi perempuan dari negara bekas

jajahan yang masih tetap memperjuangkan anti-imperialisme.

Sikap politik anti-imperialisme itu ditunjukkan dalam

pidato Umi Sardjono selaku Ketua Umum Gerwani pada Kongres Gerwani ke-3 pada

1962. Ia menegaskan program politik internasional Gerwani meliputi: (1)

Membangun Front Internasional Anti-imperialis, (2) Mengembangkan solidaritas

perempuan NEFO (New Emerging Forces), (3) Melawan revisionis dalam gerakan

perempuan internasional yang pasifis (menciptakan perdamaian tanpa membela

negara yang sedang perang melawan imperialis).[3]

Dalam pidatonya itu, Umi Sardjono menggambarkan situasi

imperialis dunia: AS melakukan agresi dan teror berdarah ke Amerika Latin,

Korea, Jepang, dan Vietnam Selatan. Di Vietnam Selatan, AS melakukan penyebaran

racun-racun di ladang tani dan menjadikan petani sebagai kelinci percobaan

nuklir di Korea Selatan, lalu mencampuri urusan dalam negeri Panama dan

Venezuela. Sebagai salah satu titik wilayah kontradiksi pokok dunia, di Asia

Tenggara telah berkobar perjuangan rakyat yang sengit melawan berbagai bentuk

imperialisme dan neokolonialisme.

Sebagai gerakan perempuan yang berkedudukan di Asia

Tenggara, Gerwani berkewajiban meningkatkan kegiatannya dalam memenangkan

revolusi-revolusi rakyat di Asia Tenggara. Selain itu Gerwani mendukung

perjuangan kaum perempuan di Kuba, Jepang, Korea, Laos, Kamboja, Vietnam

Selatan, yang dengan gigih pantang mundur melawan imperialisme AS.[4]

Pada 1963 Gerwani telah menyelenggarakan pertemuan

persahabatan dan mempopulerkan perjuangan heroik rakyat Kuba, Korea, dan

Vietnam ke daerah-daerah di Indonesia. Gerwani juga menyambut misi Front

Nasional untuk Pembebasan Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Prof. Nguyen Thin

Binh di Indonesia.[5]

Namun, Gerwani menyayangkan sikap WIDF belakangan menjadi

revisionis, menghindari perjuangan anti-imperialis dan hanya menitikberatkan

pada perjuangan perempuan untuk perdamaian berdasarkan prinsip “damai untuk

damai”. Padahal, “tak mungkin perdamaian terjadi selama imperialisme ada,

membunuh pejuang-pejuang kemerdekaan, dan masih membuat perang di mana-mana”.

Imperialisme membuat perempuan menderita, maka perjuangan melawan imperialisme

adalah membebaskan perempuan dari penderitaan.[6]

Bagi Gerwani, pengaruh revisionisme yang menjangkiti

gerakan perempuan internasional telah merusak dan melemahkan gerakan emansipasi

revolusioner, dan karena itu harus dilawan dengan keras. Solidaritas

antar-rakyat yang berjuang melawan imperialisme hanya mungkin jika disertai

perjuangan melawan revisionisme dalam gerakan perempuan. Gerwani telah

mengadakan kunjungan ke Uni Soviet, Republik Rakyat Tiongkok, Bulgaria, Kuba,

Korea Utara, dan juga menerima kunjungan gerakan perempuan dari Uni Soviet,

Cekoslovakia dan Hongaria, untuk saling memperkuat dukungan kepada perjuangan

melawan imperialisme.[7]

Politik Nasional

Anti-Imperialis Gerwani

Api Kartini edisi No.20/1962 melaporkan bahwa Ibu

Sundari Surachman dan Ibu S. Hanafi menjadi delegasi Gerwani untuk mengikuti

Musyawarah Internasional Wanita untuk Pelucutan Senjata pada 23-26 April 1962

di Wina, Austria. Pertemuan itu membahas perjuangan untuk kemerdekaan nasional

dan pelucutan senjata imperialis. Indonesia, Vietnam, dan Laos merupakan negara

yang menjadi sorotan. Khusus mengenai Indonesia, peserta delegasi dari pelbagai

negara memberikan dukungan solidaritas melalui Gerwani untuk perjuangan

pembebasan Irian Barat.

Bahkan Ny. Gloria Gaston, delegasi WIDF dan anggota dari

Persatuan Wanita Australia, telah menulis dan dimuat dalam Australia

Tribune (lalu dikutip oleh Harian Rakyat dan dimuat dalam Api

Kartini, 1962) bertajuk “Irian Barat Masalah Jang Paling Penting”. Ny. Gaston

berkunjung ke Indonesia dalam rangka menghadiri Kongres Gerwani ke-4, 14-17

Desember 1961 di Jakarta. Selain itu Ny. Gaston mendapat kesempatan untuk

keliling desa di Pulau Jawa dan bertemu dengan banyak perempuan desa.

Menurutnya, pembebasan Irian Barat dari kolonialisme Belanda merupakan hal

besar dan penting bagi rakyat Indonesia. Oleh sebab itu Ny. Gaston memberikan

dukungan bagi perjuangan pembebasan Irian Barat.

Bagi Gerwani, dukungan untuk pembebasan Irian Barat

merupakan kelanjutan dari perjuangan kemerdekaan (nasionalisme) yang belum

tuntas. Revolusi nasional itu bahkan masih harus dilanjutkan dengan revolusi

sosial bagi kemerdekaan rakyat tertindas. Sikap politik anti-imperialisme dan

kerja-kerja bagi pelayanan perempuan (dan anak) maupun pencegahan perkawinan

muda, anti-poligami, memperjuangkan hak kesejahteraan buruh dan petani

perempuan berjalan paralel.

Kemiskinan perempuan terjadi dalam konteks kolonialisme

dan imperialisme, di mana ide-ide ini berkawin dengan pemasungan hak perempuan

dalam perkawinan (rumah tangga).

Jadi, Gerwani pada masa itu masih berpandangan bahwa

kolonialisme/ imperialisme eksis dalam wujud kekuasaan Belanda di Irian Barat.

Mengutip artikel di majalah Anthropological Quarterly dari AS, sebuah

artikel di Api Kartini menggambarkan bahwa:

Pembesar Belanda, antara lain mengusir suku Muju sebanyak

13.000 djiwa yang semula tinggal di pesisir Barat Daya, Irian Barat. Tjara

mengusirnya adalah kedjam tanpa perikemanusiaan, jaitu polisi pada waktu-waktu

tertentu menghantjurkan gubuk-gubuk bangsa Irian di tengah-tengah hutan. Lalu

ternak-ternak dibinasakan. Orang Irian dipaksa bekerdja sebagai budak belian, sedangkan

orang jang tidak mau menurut didjebloskan ke dalam pendjara. Tindakan itu

berakibat bahwa suku bangsa tersebut mati kelaparan….Djika diingat bawah dalam

praktek-praktek jang demikian itu ada banjak kaum wanita dan anak-anak

(….) (Api Kartini, No 2, Tahun IV, Februari 1962)

Dengan demikian agenda Gerwani untuk mobilisasi umum bagi

sukarelawan untuk pembebasan Irian Barat adalah bagian penyelesaian kontradiksi

era Perang Dingin dalam konteks nasional. Sesungguhnya Gerwani juga menggalang

kekuatan progresif di negeri Belanda agar menarik mundur pasukannya di Irian

Barat.

Kontradiksi Agenda

Feminis Perang Dingin

Selama masa Perang Dingin, agenda gerakan feminis dunia

terpola dalam dua karakter yang kontradiktif. Bagi gerakan feminis di dunia

“Barat” yang “liberal”, khususnya AS, era Perang Dingin atau pasca-Perang Dunia

II adalah masa ketika perempuan dikembalikan ke dalam rumah tangga.

Selama masa Perang

Dunia II, para laki-laki diwajibkan untuk berperang dan kaum perempuan

menggantikan pekerjaan yang mereka tinggalkan.

Setelah perang usai, laki-laki kembali ke pekerjaannya

dan perempuan kembali mengurus rumah tangga. Keadaan penuh domestikasi

perempuan itu telah ditulis oleh Betty Friedan dalam Feminine Mystique (1963).

Pada saat bersamaan, gerakan feminis dari belahan dunia yang blok “Timur”

sedang berjuang untuk nasionalisme dan anti-imperialisme, seperti halnya

Gerwani dan anggota WIDF lainnya.

Meskipun kemudian terjadi ledakan baru gerakan pembebasan

perempuan di AS untuk keadilan gender, melawan kekerasan seksual, rasisme dan

ketimpangan sosial sebagai akibat perubahan sosial di negara tersebut. Sebagian

dari aktivis gerakan pembebasan perempuan di AS ini disebut Gerakan Perempuan

Kiri Baru (sayang sekali di Indonesia, gerakan perempuan Kiri Baru ini mendapat

stigma “gerakan perempuan liberal yang membuka BH mereka!”).

Gerakan feminis Perang Dingin pada dasarnya merupakan

gerakan transnasional, sekalipun terjadi penafsiran yang berbeda-beda dalam

konteks nasional. Organisasi perempuan internasional, seperti WIDF yang

agendanya membangun solidaritas anti-imperialisme kontradiktif dengan agenda

International Council of Women (ICW) yang berdiri pada 1888 di Washington D.C.

Selama Perang Dingin, ICW memperjuangkan agenda-agenda

liberal seperti hak sipil perempuan. Organisasi ini mewakili agenda feminis AS

yang berbeda dengan feminis di negara-negara mantan jajahan maupun “blok

Timur”.

Walaupun terdapat kontradiksi antara agenda WIDF dan ICW

selama masa Perang Dingin, tetapi keduanya memberikan sumbangan yang cukup

besar dalam komisi peningkatan status perempuan di PBB hingga terselenggara

konferensi-konferensi perempuan sedunia pada 1975 di Meksiko, konferensi kedua

di Copenhagen pada 1980, dilanjutkan di Nairobi pada 1985, dan di Beijing pada

1995. Tentu saja Gerwani tidak dapat mengikuti konferensi perempuan

internasional yang diselenggarakan oleh PBB tersebut, sebab organisasi ini

telah menjadi korban Perang Dingin. Gerwani dibubarkan dan aktivisnya dipenjara

(dan tak sedikit yang dibunuh) dalam rangkaian paket Doktrin Truman untuk

menghancurkan gerakan-gerakan anti-imperialisme yang dikategorikan sebagai

bagian dari blok Soviet.

Namun, selalu terjadi kelahiran baru di tengah puing

penghancuran. Sejak 1980-an muncul banyak organisasi non-pemerintah yang

menangani pelbagai isu perempuan, yang sebagian dahulu dikerjakan oleh Gerwani.

Hanya saja, isu-isu yang ditangani organisasi perempuan saat ini minus gerakan

anti-imperialisme dan telah digantikan oleh gerakan anti-neoliberalisme yang

lebih “akademis” ketimbang gerakan massa dalam solidaritas internasional.

Mungkin karena itulah dalam konteks masalah Papua saat

ini, kita lebih banyak menyatakan persoalan pelanggaran HAM–meskipun memang

tepat—daripada meletakkan pada gerakan menolak neo-imperialisme yang menguasai

Papua dalam bentuk ekspansi industri ekstraktif.

Perang Dingin memang telah berlalu, tetapi

neo-imperialisme selalu memperbarui dirinya. Hari ini, kita memang perlu

kembali mengevaluasi kembali peran Gerwani dan kaum komunis dalam perebutan

Irian Barat (apakah mereka telah mengantisipasi dampak jangka panjang dari kampanye

tersebut? Bagaimana hubungan mereka dengan masyarakat asli Papua? dsb). Di luar

itu, kerja-kerja Gerwani dalam platform anti-imperialisme saat itu perlu

ditengok lagi oleh gerakan feminis hari ini.

***

[1] Prasenjit Duara, “The

Cold war as a Historical Period: An Interpretative Essay”, artikel ini diunduh

dari http://www.fas.nus.edu.sg/hist/doc/duara pada

5 Februari 2020

[2] Dimas Dwi Kurnia,

“Peranan Gerwani Dalam Pembebasan Irian Barat”, Jurnal Prodi Ilmu Sejarah,

Vol. 4, Nomor 1, Tahun 2019, Univesitas Negeri Yogyakarta

[3] Laporan Umi Sardjono,

Ketua Umum DPP Gerwani ke Sidang Pleno ke-3, 1964, hal 15-20

[4] Laporan Umi Sardjono,

hal 15

[5] Laporan Umi Sardjono,

hal 16

[6] Laporan Umi Sardjono,

hal 18

[7] Laporan Umi Sardjono,

hal 19

Tentara Jerman Boleh Tolak Perintah jika Berpotensi Langgar HAM

Oleh: Tony Firman - 13 Februari 2019

Kanselir Jerman Angela Merkel telah dilayani oleh tentara dari Jerman

di Angkatan Darat Jerman yang dipimpin oleh NATO di pangkalan militer Rukla

sekitar 100 km (62,12 mil) barat ibukota Vilnius, Lithuania. AP Photo /

Mindaugas Kulbis

Personel Bundeswehr dibolehkan menolak perintah atasan

jika dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Sejak Adolf Hitler mengambil alih kekuasaan pada 1933, Jerman

perlahan diubah menjadi negara polisi. Semuanya diatur ketat dalam garis besar

haluan partai Nazi yang bercorak fasis-militeristik.

Sejak 1934, Hitler tidak hanya menjabat kanselir, tapi

juga presiden. Dua jabatan itu bersifat absolut di tangannya sebagai pemimpin

tertinggi dan tunggal (Führer) yang tengah membangun Jerman Raya yang bebas

dari pengaruh Yahudi dan Komunis.

Hitler paham betul ambisinya mustahil tercapai tanpa militer, paramiliter, polisi dan intelijen dengan otoritas yang besar. Karena itulah Nazi mengkoordinasikan ulang angkatan bersenjata ke dalam tubuh Wehrmacht, mendirikan organisasi paramiliter seperti Schutzstaffel (SS) dan Sturmabteilung (SA), serta polisi rahasia Gestapo.

Hitler paham betul ambisinya mustahil tercapai tanpa militer, paramiliter, polisi dan intelijen dengan otoritas yang besar. Karena itulah Nazi mengkoordinasikan ulang angkatan bersenjata ke dalam tubuh Wehrmacht, mendirikan organisasi paramiliter seperti Schutzstaffel (SS) dan Sturmabteilung (SA), serta polisi rahasia Gestapo.

Pada 2 Agustus 1934, Hitler lantas mengubah isi

sumpah jabatan pengangkatan personel Angkatan Darat. Loyalitas personel yang

awalnya terarah ke Republik, bendera, dan konstitusi kini berpindah ke Hitler

sang Führer.

Perhatikan isi sumpah jabatan militer Wehrmacht: "Aku bersumpah demi Tuhan Yang Mahakuasa, sumpah suci ini: Aku akan memberikan kepatuhan tanpa syarat kepada Führer Reich Jerman, Adolf Hitler, Panglima Tertinggi Wehrmacht, dan sebagai prajurit pemberani, aku akan siap kapan pun juga untuk mempertaruhkan hidupku demi sumpah ini.

Mulanya, sebelum diubah Hitler, sumpah jabatan prajurit berbunyi: "Aku bersumpah demi Tuhan Yang Mahakuasa, sumpah suci ini: Aku akan selalu setia dan jujur melayani rakyat dan negaraku dan sebagai prajurit pemberani aku akan akan siap kapan pun juga untuk mempertaruhkan hidupku demi sumpah ini."

Seorang tentara Jerman era Nazi dihadapkan pada beban berat. Ia wajib mematuhi perintah atasan, termasuk perintah untuk menghabisi warga sipil yang tidak berdaya. Jika gagal melaksanakan tugas, ia akan harus siap dihukum, bahkan dieksekusi mati. Pilihannya praktis hanya dua: siap-siap jadi kejam tanpa ampun atau dibunuh.

Namun, sekalipun aturannya keras, tak sedikit tentara yang membangkang. Buku Military Psychology: Concepts, Trends and Interventions (2016) yang disunting oleh Nidhi Maheshwari dan Vineeth V. Kumar menyebutkan angkatan bersenjata Jerman mengeksekusi sekitar 15.000 prajurit yang dianggap membelot atau tak mematuhi perintah atasan. Sebanyak 50.000 lainnya bahkan dieksekusi karena melakukan kesalahan kecil. Tentu tak semua pembangkang dieksekusi. Sebagian harus membayarnya dengan kemalangan hidup.

Sejarawan Northern Arizona University David H. Kitterman menemukan 153 tentara Jerman yang menolak perintah untuk mengeksekusi orang Yahudi, sandera, kaum partisan (pejuang antifasis), atau tahanan perang.

Letnan Satu (Lettu) Klaus Hornig adalah salah satunya. Menurut buku Perpetrators: The World of the Holocaust Killers (2017) karya Günter Lewy, Hornig berdinas di Batalyon Polisi 306. Pada 1941, ia dikirim ke Lublin, Polandia, yang saat itu diduduki Nazi. Di sana, ia diperintahkan untuk menembak 780 tahanan perang, termasuk orang Yahudi. Nurani Hornig bergejolak. Ia memutuskan menolak perintah. Alasannya, perintah itu melanggar Pasal 42 dalam Kode Etik Militer Jerman.

Akhirnya Hornig ditarik dari Lublin dan dikirim ke Frankfurt, Jerman. Di sana ia dijatuhi hukuman dengan dakwaan "merusak moral institusi". Sejak itu, hidupnya berpindah-pindah dari penjara ke penjara. Ia sempat dijebloskan ke kamp konsentrasi Yahudi. Tragisnya, setelah Nazi kalah perang, Hornig sempat dicurigai oleh para tahanan kamp sebagai mata-mata tentara Jerman.

Sebenarnya, Pasal 42 yang menjelaskan tentang batasan

seorang prajurit yang dapat menolak perintah alasan dengan alasan-alasan

tertentu sudah ada dalam KUHP Militer Jerman sejak 1872.

Dikutip dari buku Robert B. Kane berjudul Disobedience and Conspiracy in the German Army, 1918–1945 (2002), Pasal 42 berbunyi: "Jika perintah eksekusi yang diberikan sesuai tugas melanggar undang-undang hukum pidana, atasan yang memberikan perintah itu sendiri yang bertanggung jawab.

Dikutip dari buku Robert B. Kane berjudul Disobedience and Conspiracy in the German Army, 1918–1945 (2002), Pasal 42 berbunyi: "Jika perintah eksekusi yang diberikan sesuai tugas melanggar undang-undang hukum pidana, atasan yang memberikan perintah itu sendiri yang bertanggung jawab.

Namun, bawahan yang mematuhi perintah dapat dihukum atas

tuduhan sebagai kaki tangan jika ... dia tahu bahwa perintah tersebut

melibatkan suatu tindakan yang merupakan kejahatan atau pelanggaran sipil dan

militer."

Namun, sejak naiknya Hitler menjadi orang nomor satu di Jerman, aturan tersebut diterabas. Beberapa pasal dalam Hukum Pidana Militer lainnya juga diubah guna menyesuaikan program Nazi meski dalam kasus Pasal 42, sangat sedikit yang diubah.

Pasal tersebut dilanggar tiap kali terjadi perang besar. Misalnya saat Perang Dunia I.

Gary Sheffield, profesor dari University of Birmingham yang meneliti topik-topik kejahatan perang, menyebutkan bahwa selama Perang Dunia I Jerman mengeksekusi 48 prajurit yang dianggap membangkang. Negara-negara lain yang terlibat dalam perang tersebut pun melakukan hal yang sama.

Dalam pelatihan dasar militer memang terdapat doktrin tentang kewajiban menjalankan perintah atasan tanpa syarat. Namun, pada titik inilah Jerman pasca-Perang Dunia II mengambil jalan yang berbeda.

Namun, sejak naiknya Hitler menjadi orang nomor satu di Jerman, aturan tersebut diterabas. Beberapa pasal dalam Hukum Pidana Militer lainnya juga diubah guna menyesuaikan program Nazi meski dalam kasus Pasal 42, sangat sedikit yang diubah.

Pasal tersebut dilanggar tiap kali terjadi perang besar. Misalnya saat Perang Dunia I.

Gary Sheffield, profesor dari University of Birmingham yang meneliti topik-topik kejahatan perang, menyebutkan bahwa selama Perang Dunia I Jerman mengeksekusi 48 prajurit yang dianggap membangkang. Negara-negara lain yang terlibat dalam perang tersebut pun melakukan hal yang sama.

Dalam pelatihan dasar militer memang terdapat doktrin tentang kewajiban menjalankan perintah atasan tanpa syarat. Namun, pada titik inilah Jerman pasca-Perang Dunia II mengambil jalan yang berbeda.

Humanis Pasca-Nazi

Setelah keok pada Perang Dunia II, Jerman melakukan

proses

denazifikasi untuk melenyapkan sisa-sisa kebudayaan

fasis yang melekat pada seluruh aspek kehidupan sosial.

Proses denazifikasi, angkatan bersenjata Jerman beserta

paramiliternya dibubarkan. Segala peralatan tempur yang dipanggul Wehrmacht

dilucuti. Jerman Barat butuh waktu sampai satu dekade untuk membentuk angkatan

bersenjata baru bernama Bundeswehr pada 1955.

Salah satu tantangan berat Bundeswehr adalah memastikan tentara tidak akan menjadi “negara di dalam negara” seperti yang sudah terjadi di era sebelumnya. Tak heran, di beberapa kota, orang yang memakai atribut atau seragam militer di beberapa kota malah mengundang tatapan aneh. Beberapa bahkan dihadiahi bogem mentah dari penduduk setempat.

Pasca-Perang Dunia II, masyarakat Jerman (khususnya Jerman Barat) memang tak begitu ramah terhadap hal-hal yang berbau militer.

Pembaruan dalam tubuh Bundeswehr juga masih terasa hari ini, misalnya dalam pengurangan personel dari yang mulanya 250.000 pada 2010, menjadi 185.000 tujuh tahun kemudian. Lagi-lagi, para prajurit Bundeswehr juga berhak menolak perintah atasan apabila dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dasar penolakannya termaktub dalam Peraturan 154 tentang Kepatuhan pada Perintah Tertinggi sebagaimana tertera dalam buku panduan militer Jerman (1992).

Di situ tertulis bahwa tentara Jerman bisa menolak perintah atasan jika: 1) merendahkan martabat manusia dari pihak ketiga atau penerima perintah; 2) tidak ada gunanya bagi kesatuan; 3) dalam situasi tertentu di mana prajurit tidak bisa dengan layak menjalankan perintah atasan.

Yang lebih tegas lagi: tentara Jerman “dilarang mematuhi perintah jika perintah itu dapat menyebabkan kejahatan.”

Prajurit yang menolak perintah atasan dengan kondisi-kondisi di atas tak dapat dikenai hukuman. Perintah bahkan bisa ditolak dalam situasi pertempuran langsung sekalipun.

Salah satu tantangan berat Bundeswehr adalah memastikan tentara tidak akan menjadi “negara di dalam negara” seperti yang sudah terjadi di era sebelumnya. Tak heran, di beberapa kota, orang yang memakai atribut atau seragam militer di beberapa kota malah mengundang tatapan aneh. Beberapa bahkan dihadiahi bogem mentah dari penduduk setempat.

Pasca-Perang Dunia II, masyarakat Jerman (khususnya Jerman Barat) memang tak begitu ramah terhadap hal-hal yang berbau militer.

Pembaruan dalam tubuh Bundeswehr juga masih terasa hari ini, misalnya dalam pengurangan personel dari yang mulanya 250.000 pada 2010, menjadi 185.000 tujuh tahun kemudian. Lagi-lagi, para prajurit Bundeswehr juga berhak menolak perintah atasan apabila dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dasar penolakannya termaktub dalam Peraturan 154 tentang Kepatuhan pada Perintah Tertinggi sebagaimana tertera dalam buku panduan militer Jerman (1992).

Di situ tertulis bahwa tentara Jerman bisa menolak perintah atasan jika: 1) merendahkan martabat manusia dari pihak ketiga atau penerima perintah; 2) tidak ada gunanya bagi kesatuan; 3) dalam situasi tertentu di mana prajurit tidak bisa dengan layak menjalankan perintah atasan.

Yang lebih tegas lagi: tentara Jerman “dilarang mematuhi perintah jika perintah itu dapat menyebabkan kejahatan.”

Prajurit yang menolak perintah atasan dengan kondisi-kondisi di atas tak dapat dikenai hukuman. Perintah bahkan bisa ditolak dalam situasi pertempuran langsung sekalipun.

Pada 2007 batasan penolakan perintah kembali dirumuskan

oleh Majelis Rendah Parlemen (Bundestag). Dalam diskusi tersebut disebutkan

bahwa prajurit Angkatan Bersenjata Federal Jerman wajib melaksanakan perintah

dengan sungguh-sungguh. Menolak perintah atasan juga tidak dibenarkan jika

hanya karena perbedaan pandangan pribadi. Di sisi lain, kewajiban itu tak

menuntut kepatuhan tanpa syarat. Prajurit tetap diberi ruang untuk memikirkan

konsekuensi perintah atasan.

Hukum militer Jerman mengajarkan bagaimana seorang prajurit diajak berpikir terlebih dahulu ketika menerima perintah dari atasan, alih-alih sekadar menjalankannya.

Hukum militer Jerman mengajarkan bagaimana seorang prajurit diajak berpikir terlebih dahulu ketika menerima perintah dari atasan, alih-alih sekadar menjalankannya.

Bukan artinya Bundeswehr bebas dari masalah. Beberapa

kasus telah merusak reputasinya. Pada 2004 lalu, misalnya, media memberitakan

perploncoan dengan penyiksaan terhadap calon prajurit. Penyiksaan

dilakukan dengan menyiram air ke kepala calon prajurit yang sudah dibungkus

dengan kain dan dalam keadaan tubuh terikat. Ada pula yang disetrum hingga

trauma.

Pada 2017 publik Jerman digegerkan dengan laporan Kementerian Pertahanan Jerman mengenai pelecehan seksual terhadap sejumlah personel baru perempuan. Prajurit perempuan ini disuruh menari erotis di sebuah kamar di barak. Saat mengikuti pembelajaran di kelas, mereka juga disuruh telanjang, payudara serta area genitalnya digerayangi dan difoto. Para pelaku kemudian dimutasi.

Di luar kasus-kasus di atas yang lazim terjadi di banyak institusi militer di berbagai dunia, kebrutalan rezim Nazi tampaknya telah mendorong Jerman untuk memberi ruang bagi tentara agar berpikir masak-masak ketika mendapat perintah dari atasan.

Penulis: Tony Firman

Editor: Windu Jusuf

Pada 2017 publik Jerman digegerkan dengan laporan Kementerian Pertahanan Jerman mengenai pelecehan seksual terhadap sejumlah personel baru perempuan. Prajurit perempuan ini disuruh menari erotis di sebuah kamar di barak. Saat mengikuti pembelajaran di kelas, mereka juga disuruh telanjang, payudara serta area genitalnya digerayangi dan difoto. Para pelaku kemudian dimutasi.

Di luar kasus-kasus di atas yang lazim terjadi di banyak institusi militer di berbagai dunia, kebrutalan rezim Nazi tampaknya telah mendorong Jerman untuk memberi ruang bagi tentara agar berpikir masak-masak ketika mendapat perintah dari atasan.

Penulis: Tony Firman

Editor: Windu Jusuf

Kebrutalan rezim Nazi telah mendorong tentara Jerman untuk berpikir

masak-masak ketika mendapat perintah dari atasan.

Langganan:

Postingan (Atom)