Warga nonton bareng

(nobar) pemutaran film pengkhianatan G30S/PKI di Lapangan Hiraq Lhokseumawe,

Aceh (23/9) malam. ANTARA FOTO

Jakarta - Bak mendapat

durian runtuh, Jess Melvin sungguh tak menduga apa yang ia dapat saat

melakukan penelitian tentang pembunuhan massal pasca G30S 1965 pada

2010 silam. Segepok dokumen berisi catatan tentang aktivitas militer di Aceh

itu seakan membuka kotak pandora tentang tragedi kelam pada 1965-1966 itu.

Peneliti Australia itu mencatat dan mengkonfirmasi

temuan-temuannya itu. Hasilnya kemudian dijadikan

buku berjudul "The Army and the

Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder".Dalam bukunya Melvin berpendapat pembunuhan massal 1965-1966 di

Indonesia bukanlah hasil aksi spontan rakyat yang marah terhadap PKI.

Dari dokumen sebanyak hampir 3.000 halaman tersebut, Melvin sampai

pada kesimpulan bahwa pembunuhan massal 1965-1966 itu tersentralisasi secara

nasional di bawah kendali pemimpin Angkatan Darat saat itu Mayor Jenderal

Soeharto.

Melvin menyatakan sudah banyak peneliti dan masyarakat Indonesia yang

menduga peran militer dalam peristiwa ini. Namun tak ada bukti yang memperkuat

keyakinan tersebut. Selain itu, selama 50 tahun terakhir, militer menyangkal

terlibat.

Peneliti

Australia itu mencatat dan mengkonfirmasi temuan-temuannya itu.

Hasilnya kemudian dijadikan buku berjudul "The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass

Murder".Dalam bukunya Melvin

berpendapat pembunuhan massal 1965-1966 di Indonesia bukanlah hasil aksi

spontan rakyat yang marah terhadap PKI.

Dari dokumen sebanyak hampir 3.000 halaman tersebut, Melvin sampai

pada kesimpulan bahwa pembunuhan massal 1965-1966 itu tersentralisasi secara

nasional di bawah kendali pemimpin Angkatan Darat saat itu Mayor Jenderal

Soeharto.

Melvin menyatakan sudah banyak peneliti dan masyarakat

Indonesia yang menduga peran militer dalam peristiwa ini. Namun tak ada bukti

yang memperkuat keyakinan tersebut. Selain itu, selama 50 tahun terakhir,

militer menyangkal terlibat.

Salah satu dokumen yang ada di

buku Jess Melvin tentang dugaan keterlibatan militer dalam pembunuhan massal

pasca G30S 1965

Mereka mengklaim peristiwa 1965-1966 terjadi karena gerakan spontan

masyarakat.

"Dokumen ini memungkinkan pembuktian militer di balik

pembunuhan 1965-1966 menggunakan data yang ditulis militer sendiri,"

katanya kepada Tempo, Selasa, 25 September 2018.

Pembunuhan massal pada 1965-1966 selama ini dicitrakan sebagai ulah

Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI dituding hendak melakukan kudeta dan

membunuh tujuh jenderal TNI Angkatan Darat pada 30 September 1965.

Peristiwa

itu dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S 1965. Media resmi negara

menyiarkan, rakyat murka atas kejadian tersebut dan mulai membunuh orang-orang

yang berafiliasi dengan PKI. Militer kemudian tampil sebagai penengah dari

kekacauan yang timbul secara spontan masyarakat itu.

Keterlibatan

Militer

Dalam bukunya

yang terbit pada 2018 itu, Melvin memaparkan keterlibatan militer dengan

merinci surat perintah militer dari file genosida Indonesia miliknya.

Surat pertama muncul dari Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan

Darat (Men/Pangad) kepada Komandan Militer Wilayah Aceh Ishak Djuarsa pada pagi

hari, 1 Oktober 1965. Dia mengabarkan telah terjadi kudeta di Jakarta di bawah

pimpinan Letnan Kolonel Untung. Melvin menyatakan, kabar tersebut juga diduga

disampaikan kepada komandan wilayah lainnya meski hingga saat ini buktinya

belum ditemukan.

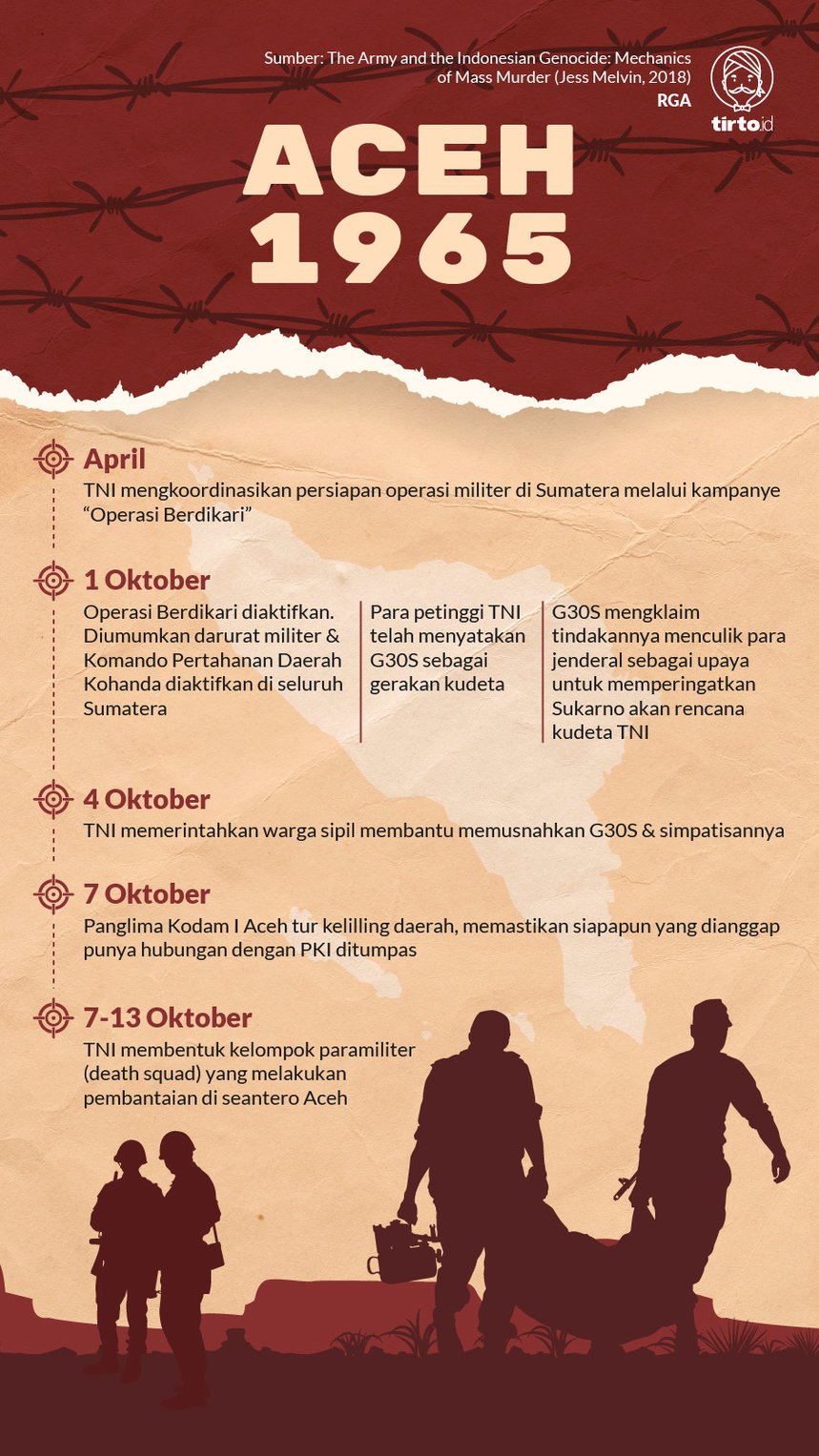

Pada pagi itu juga, martial law atau darurat militer dideklarasikan di

seluruh Sumatera. Operasi Berdikari diaktifkan di Aceh untuk memfasilitasi

operasi penumpasan.

Pesan tersebut sempat direspons Komandan Mandala I (Panglatu) Sumatera

Letnan Jenderal Ahmad Junus Mokoginta. Dia menginstruksikan tentara tetap

tenang dan bekerja seperti biasa dan “menunggu perintah/instruksi selanjutnya

dari Panglatu”.

Instruksi selanjutnya datang pada tengah malam. Melalui radio,

Mokoginta mengumumkan bahwa PKI telah melakukan upaya kudeta. Presiden Soekarno

selamat dan situasi di ibukota telah dikendalikan oleh Soeharto. Dia

memerintahkan agar semua perintah pengganti Jenderal Ahmad Yani itu dipatuhi.

Sugimin (tiga dari kanan) saat

menarik jenazah enam jenderal dan satu perwira dari sumur Lubang Buaya, 4

Oktober 1965. (Istimewa)

Mokoginta pun memerintahkan, "Segenap anggota Angkatan

Bersenjata untuk setjara tegas/tandas, menumpas contra-revolusi ini dan segala

bentuk pencianatan2 dan sematjamnja sampai keakar2nja."

Melvin

mengatakan, perintah ini membuktikan militer menggunakan kampanye militer

ofensif untuk menumpas rakyat yang dianggap terlibat gerakan 30 September sejak

hari pertama. Militer tetap memerintahkannya meski mengetahui situasi ibu kota

dinyatakan sudah terkendali

Militer juga terbukti memobilisasi warga sipil untuk menumpas

orang-orang tersebut mulai 4 Oktober. Melvin merujuk kepada pernyataan Soeharto

yang menyatakan, "kami yakin dengan bantuan dari

masyarakat ... kami dapat menghancurkan kontra revolusi gerakan 30 September

sepenuhnya."

Pada 5 Oktober, protes masyarakat terhadap PKI berubah berbentuk

kekerasan. Berdasarkan "peta kematian" yang dibuat militer, terdapat

1.941 pembunuhan terjadi di Aceh. TNI kemudian mendirikan Ruang Perang yang

berupa sentral koordinasi perang non-konvensional terhadap PKI.

Menurut Melvin, pembunuhan massal yang sistematik bermula saat itu di

Aceh. Setiap malam, truk bermuatan tahanan melaju memindahkan mereka ke situs

pembunuhan terkontrol militer. Di sana mereka dibunuh secara sistematis.

Melvin mencatat kegiatan militer ini dilakukan melalui sistem

komunikasi yang kompleks dan membentang hingga ke tingkat desa. Pola tersebut

membentuk pola pemberantasan berskala nasional. Dengan cakupan yang luas,

Melvin melihat upaya perebutan kekuasan negara atau kudeta di balik penumpasan

PKI.

Dalam periode terjadinya G30S 1965, Melvin mengatakan, TNI dan PKI

tengah bersaing memperebutkan kekuasaan. Pada Agustus 1965, Presiden Soekarno

mengumumkan pembentukan tentara rakyat yang disebut Angkatan Kelima.

Mereka

dipersiapkan untuk operasi Ganyang Malaysia, gerakan antisipasi potensi konflik

dengan negara tetangga itu. Soekarno sebelumnya juga telah membentuk KOTI yang

mengkoordinasikan militer dalam operasi Ganyang Militer serta Komandan Mandala

Siaga (Kolaga) sebagai koordinator di tingkat wilayah.

Mobilisasi masyarakat itu dikhawatirkan TNI. Mereka khawatir Soekarno

menggunakannya untuk melawan TNI. Di sisi lain, militer juga bersekutu dengan

pemerintah Amerika Serikat yang anti komunisme. Di bawah kepemimpinan Jenderal

Ahmad Yani, TNI menyusun strategi untuk kudeta setidaknya sejak Januari 1965.

Namun, kata Melvin, TNI tak ingin terlihat sebagai pengkhianat dan

merencanakan kudeta terselubung. Dugaan ini dibuktikan melalui rekaman dari

Duta Besar Amerika di Indonesia, Howard Jones, kepada atasannya di Washington.

Dia menyatakan pemimpin militer Indonesia sedang menunggu peristiwa yang dapat

digunakan sebagai dijadikan alasan untuk melancarkan kudeta terselubung itu.

G30S 1965 disinyalir Melvin sebagai kedoknya. Pasalnya Soeharto

langsung menyalahkan PKI atas gerakan 30 September meski tak ada bukti saat

itu, bahkan hingga saat ini, bahwa organisasi tersebut terlibat. Kudeta

terselubung ini juga menjelaskan alasan Soeharto menyasar anggota PKI di

seluruh negeri yang tidak ada hubungannya dengan G30S 1965 ketimbang menangkap

dan mengadili pelaku sebenarnya.

Melvin menyatakan tak diketahui apakah Soeharto mengetahui rencana

kudeta tersebut sejak awal. Namun dia terbukti memanfaatkan G30S 1965 untuk

mewujudkan rencana jangka panjang militer menguasai negara dengan cara kudeta

terselubung.

"Karena rencana ini, Soeharto mampu bergerak cepat dan

meyakinkan melawan PKI," kata Peneliti yang kini menjadi Postdoctoral

Fellow di Sydney University itu.

Pengungkapan Kebenaran

Dengan narasi baru yang ia suguhkan, Melvin berharap dapat memberi

landasan tambahan untuk menyelesaikan kasus pada 1965-1966 ini. Menurut dia,

peristiwa itu akan terus membelah bangsa ini jika tak diselesaikan.

Pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi diyakini akan mendorong Indonesia

beranjak dari masa lalu.

Melvin berharap Presiden Joko Widodo tetap berkomitmen mendukung upaya

penegakan hak asasi manusia. Salah satunya dengan mendukung kinerja Komisi

Nasional HAM. Lembaga tersebut telah menyerahkan hasil investigasi terhadap

peristiwa 1965-1966 kepada Jaksa Agung Basrief Arief. Laporan tersebut menyuguhkan

bukti kuat yang mengindikasikan pelanggaran HAM berat.

Namun Jaksa Agung Prasetyo menyatakan laporan tersebut tak cukup untuk

dibawa ke ranah hukum. Melihat detil bukti dalam laporan Komnas HAM, Melvin

menyatakan penolakan tersebut bermuatan politik. Harapan Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi atas peristiwa 1965-1966 dapat segera dibentuk pun belum terwujud

hingga saat ini.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah justru mulai berupaya

menempuh jalur non yudisial untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan

membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Wacana ini ditolak berbagai

organisasi HAM di Indonesia yang menilai DKN akan mengabaikan mekanisme

yudisial.

Melvin berharap Jokowi tetap berkomitmen terhadap penyelesaian kasus

HAM di Indonesia. Dia juga berharap Jokowi mendukung pembentukan Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi atas peristiwa 1965-1966.

Pemerintah sendiri hingga saat ini masih teguh menggunakan mekanisme

non-yudisial untuk menyelesaikan persoalan HAM tersebut. Menteri Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto menyatakan kebijakannya tetap sama

seperti telah disampaikan pada upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di

Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya pada Ahad, 1 Oktober 2017.

"Dulu

sudah diumumkan di Lubang Buaya. Pakai saja rekaman itu," katanya saat

diminta keterangan tentang upaya penyelesaian kasus 1965-1966 pada Kamis, 27

September 2018 di kantornya.

Di Lubang Buaya, Wiranto mengatakan penyelesaian kasus

1965-1966 secara yuridis tidak mungkin dilakukan. Mekanisme tersebut akan

memicu klaim salah-benar dari sejumlah pihak. Sementara Presiden Joko Widodo

meminta agar sejarah tidak terulang dan dijadikan pembelajaran untuk masa

depan.

"Presiden mengatakan tadi, tidak mengulang sejarah kelam itu

sebagai pembelajaran masa kini untuk menatap masa depan. Maka penyelesaian

secara yuridis tidak mungkin," katanya.

Pernyataannya konsisten

seperti disampaikan saat peringatan yang sama pada 2016. Wiranto mengatakan

negara dalam keadaan bahaya selama peristiswa pada 1965-1966 terjadi, jika

dilihat dari pendekatan yuridis. Artinya, segala tindakan yang dilakukan

dianggap sebagai upaya penyelematan demi keamanan nasional.

"Dari

peristiwa tersebut juga dapat berlaku adagium 'Abnormaal recht voor abnormaale tijden',

tindakan darurat untuk kondisi darurat yang dapat dibenarkan secara hukum dan

tidak dapat dinilai dengan karakter hukum masa sekarang," katanya.

Jalur non yudisial juga

dipilih karena Kejaksaan Agung kesulitan memenuh alat bukti yang cukup. Laporan

Komnas HAM dianggap tak memenuhi standar pembuktian.

Ketua Yayasan Penelitian

Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) Bedjo Untung tetap berharap pemerintah

menempuh jalur yudisial untuk menyelesaikan kasus ini.

"Saya minta supaya

pelaku kejahatan HAM diadili supaya ada pembelajaran dan tidak terjadi

pengulangan di waktu yang akan datang. Karena mereka jelas bersalah,"

katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

Tentara menggiring orang-orang

yang diduga PKI [Perpusatkaan Nasional RI via Tribunal1965]

Dia menyadari banyak tokoh yang terlibat dalam peristiwa 1965-1966

sudah meninggal. Namun kenyataan tersebut seharusnya tak menghentikan upaya

penyelesaian melalui jalur hukum. Pemerintah dalam hal ini dapat mewakili

dengan mengakui telah terjadi pelanggaran HAM berat saat itu dan memohon maaf

kepada korban.

"Sampai sekarang negara belum memberikan pernyataan politik

dan itu mestinya harus, karena semakin tidak segera, katakanlah meminta

maaf kepada korban, tuntutan kami akan terus berkembang, tidak hanya di dalam

negeri tapi juga luar negeri," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang

mengatakan bahwa pihaknya ingin meluruskan mengenai tudingan Soeharto adalah

dalang pembantaian pasca peristiwa G30S 1965. Partai

Berkarya adalah partai yang memiliki paradigma Soeharto dan diisi oleh

anak-anak Soeharto.

Partai ini pun berencana menggelar nonton bareng film G30SPKI yang

sempat diputar selama pemerintahan Orde Baru. "Paham-paham atau

informasi-informasi yang memutar balikkan fakta dan sejarah itu yang kami mau

luruskan,” kata dia.

Bagi partai ini, kata Badaruddin, Soeharto adalah tokoh penting di

balik pemberantasan paham komunisme di Indonesia.

“Tapi bagi kami di Berkarya,

kami memahami bahwa pak Harto adalah tokoh di balik pemberantasan paham-paham

itu, bukan sebaliknya seperti yang direkayasa oleh orang-orang yang punya

maksud tertentu,” ujarnya.

Adapun pihak TNI hingga berita ini diturunkan belum memberikan komentar

terkait dokumen yang ada dalam buku Jess Melvin tersebut. Surat wawancara untuk

Panglima TNI telah dikirim Tempo, namun belum berbalas. Upaya mengontak Kepala

Penerangan Kodam Iskandar Muda juga belum berhasil.