Oleh: Irma Garnesia, Jess Melvin - 26 Desember 2018

- Buku '65 yang Terbit pada 2018

Anggota Pemuda Rakyat, sayap pemuda Partai Komunis Indonesia (PKI), ditahan oleh milter (30/10/65). FOTO/AP

The Army and the Indonesian Genocide merekonstruksi peristiwa pembantaian 1965-66 melalui dokumen-dokumen resmi militer.

Suatu hari pada 2010, saya kembali dari bekas gedung arsip setempat bersama sekardus fotokopian dokumen. Saya tak menyangka 3.000 halaman dokumen yang saya peroleh bisa mengubah sejarah.

Dari setumpuk halaman dokumen itulah saya menyusun disertasi yang diujikan di Universitas Melbourne pada 2014 dan diterbitkan oleh Routledge dengan judul The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder, empat tahun kemudian. Saya merekonstruksi narasi bikinan TNI mengenai peristiwa 1965 berdasarkan catatan, rekaman, dan hasil wawancara dari 70 korban yang selamat, eksekutor, dan saksi mata dari aksi genosida yang terjadi di Aceh.

Lebih dari setengah abad, TNI mengisahkan pembantaian 1965 yang menewaskan sekitar satu juta warga sipil tak bersenjata sebagai perlawanan spontan masyarakat. Versi militer menyebut aksi-aksi pembantaian itu sebagai “Operasi Penumpasan” untuk menghabisi musuh bebuyutan TNI—Partai Komunis Indonesia—hingga ke akar-akarnya.

Tiga ribu halaman dokumen yang saya juluki “Berkas Genosida Indonesia” itu mampu meruntuhkan propaganda pemerintah Indonesia tentang pembunuhan massal 1965-66 dan membuktikan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalamnya. Berkas Genosida Indonesia juga menunjukkan sebuah koordinasi tingkat tinggi dan terpusat di balik rangkaian pembunuhan 1965-66 yang bisa ditelusuri rantai komandonya hingga ke Soeharto di Jakarta.

Saya menempatkan operasi militer 1965-66 sebagai tindakan genosida, seturut definisi yang diatur dalam Konvensi Genosida 1948. Pada bab pertama Mechanics of Mass Murder, saya menjelaskan bagaimana rentetan peristiwa dan rekaman yang ditemukan dalam Berkas Genosida Indonesia menunjukkan keterlibatan TNI dalam operasi penumpasan yang bertujuan menghancurkan—sebagian atau keseluruhan—sebuah kelompok nasional, etnis, ras atau agama.

The Army and the Indonesian Genocide merekonstruksi peristiwa pembantaian 1965-66 melalui dokumen-dokumen resmi militer.

Suatu hari pada 2010, saya kembali dari bekas gedung arsip setempat bersama sekardus fotokopian dokumen. Saya tak menyangka 3.000 halaman dokumen yang saya peroleh bisa mengubah sejarah.

Dari setumpuk halaman dokumen itulah saya menyusun disertasi yang diujikan di Universitas Melbourne pada 2014 dan diterbitkan oleh Routledge dengan judul The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder, empat tahun kemudian. Saya merekonstruksi narasi bikinan TNI mengenai peristiwa 1965 berdasarkan catatan, rekaman, dan hasil wawancara dari 70 korban yang selamat, eksekutor, dan saksi mata dari aksi genosida yang terjadi di Aceh.

Lebih dari setengah abad, TNI mengisahkan pembantaian 1965 yang menewaskan sekitar satu juta warga sipil tak bersenjata sebagai perlawanan spontan masyarakat. Versi militer menyebut aksi-aksi pembantaian itu sebagai “Operasi Penumpasan” untuk menghabisi musuh bebuyutan TNI—Partai Komunis Indonesia—hingga ke akar-akarnya.

Tiga ribu halaman dokumen yang saya juluki “Berkas Genosida Indonesia” itu mampu meruntuhkan propaganda pemerintah Indonesia tentang pembunuhan massal 1965-66 dan membuktikan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalamnya. Berkas Genosida Indonesia juga menunjukkan sebuah koordinasi tingkat tinggi dan terpusat di balik rangkaian pembunuhan 1965-66 yang bisa ditelusuri rantai komandonya hingga ke Soeharto di Jakarta.

Saya menempatkan operasi militer 1965-66 sebagai tindakan genosida, seturut definisi yang diatur dalam Konvensi Genosida 1948. Pada bab pertama Mechanics of Mass Murder, saya menjelaskan bagaimana rentetan peristiwa dan rekaman yang ditemukan dalam Berkas Genosida Indonesia menunjukkan keterlibatan TNI dalam operasi penumpasan yang bertujuan menghancurkan—sebagian atau keseluruhan—sebuah kelompok nasional, etnis, ras atau agama.

Dari setumpuk halaman dokumen itulah saya menyusun disertasi yang diujikan di Universitas Melbourne pada 2014 dan diterbitkan oleh Routledge dengan judul The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder, empat tahun kemudian. Saya merekonstruksi narasi bikinan TNI mengenai peristiwa 1965 berdasarkan catatan, rekaman, dan hasil wawancara dari 70 korban yang selamat, eksekutor, dan saksi mata dari aksi genosida yang terjadi di Aceh.

Lebih dari setengah abad, TNI mengisahkan pembantaian 1965 yang menewaskan sekitar satu juta warga sipil tak bersenjata sebagai perlawanan spontan masyarakat. Versi militer menyebut aksi-aksi pembantaian itu sebagai “Operasi Penumpasan” untuk menghabisi musuh bebuyutan TNI—Partai Komunis Indonesia—hingga ke akar-akarnya.

Tiga ribu halaman dokumen yang saya juluki “Berkas Genosida Indonesia” itu mampu meruntuhkan propaganda pemerintah Indonesia tentang pembunuhan massal 1965-66 dan membuktikan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalamnya. Berkas Genosida Indonesia juga menunjukkan sebuah koordinasi tingkat tinggi dan terpusat di balik rangkaian pembunuhan 1965-66 yang bisa ditelusuri rantai komandonya hingga ke Soeharto di Jakarta.

Saya menempatkan operasi militer 1965-66 sebagai tindakan genosida, seturut definisi yang diatur dalam Konvensi Genosida 1948. Pada bab pertama Mechanics of Mass Murder, saya menjelaskan bagaimana rentetan peristiwa dan rekaman yang ditemukan dalam Berkas Genosida Indonesia menunjukkan keterlibatan TNI dalam operasi penumpasan yang bertujuan menghancurkan—sebagian atau keseluruhan—sebuah kelompok nasional, etnis, ras atau agama.

Di Balik Narasi Hari Kesaktian Pancasila

Sesuai narasi resmi negara Indonesia, 1 Oktober 1965 diperingati sebagai hari ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) meluncurkan percobaan kudeta terhadap bangsa Indonesia lewat aksi “Gerakan 30 September” (G30S). Aksi G30S sendiri rumit untuk dijelaskan karena mengandung unsur kebenaran sekaligus fabrikasi yang dimanfaatkan TNI untuk menjustifikasi operasi penumpasan yang mereka gencarkan setelah 1 Oktober.

Sebelum fajar 1 Oktober 1965 menyingsing, sekelompok perwira menengah yang menamai diri Gerakan 30 September menculik enam perwira tinggi TNI: Jenderal Ahmad Yani, Letjen S. Parman, Letjen Haryono, Letjen Suprapto, Mayjen Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswomiharjo. Satu perwira lagi, Pierre Tendean, diciduk lantaran disangka Jenderal AH Nasution oleh tim eksekutor.

Penculikan ini rupanya diketahui oleh pimpinan PKI, D.N. Aidit dan seorang pihak lain yang tak dikenal. Namun, Aidit sedikit pun tidak memberi tahu rekan-rekan separtai tentang rencana ini.

Para jenderal diculik karena diduga bakal mengkudeta Presiden Sukarno. Kudeta ini disebut-sebut akan didukung Badan Intelijen Amerika (CIA) yang tak senang menyaksikan kedekatan Sukarno dan PKI. Setelah aksi penculikan dan pembunuhan dini hari Oktober itu, TNI mengumumkan PKI telah melakukan percobaan kudeta serta menciptakan pemberontakan berskala nasional. Selang beberapa hari setelahnya, TNI kembali menyebarkan kabar bahwa PKI dan para simpatisannya akan membantai umat Islam

Karena propaganda TNI inilah, kemarahan masyarakat terhadap kelompok ‘ateis’ dan komunis memuncak, lalu meledak dalam aksi-aksi kekerasan yang berujung pada banjir darah di beberapa daerah.

Pembunuhan massal 1965-66 kerap dibingkai sebagai kekerasan horizontal akibat kemarahan masyarakat terhadap kekejaman PKI. Dalam bingkai tersebut, TNI dielu-elukan sebagai pihak yang telah berhasil menyelamatkan negara dari rongrongan komunis.

Kenyataannya, narasi semacam itu telah mengaburkan fakta-fakta di lapangan. Meski benar kelompok G30S menculik dan membunuh enam perwira tinggi dan seorang letnan pada dini hari 1 Oktober, namun operasi tersebut tak punya hubungan langsung baik dengan PKI maupun kelompok-kelompok lainnya yang jadi korban keganasan operasi militer 1965-66. Fakta-fakta yang ditemukan memang kontras dengan klaim yang digembar-gemborkan TNI. Misalnya, kendati tujuh perwira militer dibunuh, tak satu pun yang dimutilasi. Tak ditemukan pula rencana PKI untuk membantai warga Muslim.

Bukti-bukti kawat diplomatik antara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan para diplomat di Jakarta justru mengungkapkan bahwa para perwira tinggi TNI sengaja menanti sebuah peristiwa yang bisa dijadikan dalih untuk mengambinghitamkan PKI dan menggulingkan Sukarno melalui kudeta militer.

Meski sebelumnya tak ditemukan bukti perencanaan genosida oleh TNI, rupanya ada perintah pembunuhan massal secara sistematis antara 1 hingga 14 Oktober. TNI sengaja menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka mengumumkan darurat militer dan merebut kekuasaan.

Sesuai narasi resmi negara Indonesia, 1 Oktober 1965 diperingati sebagai hari ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) meluncurkan percobaan kudeta terhadap bangsa Indonesia lewat aksi “Gerakan 30 September” (G30S). Aksi G30S sendiri rumit untuk dijelaskan karena mengandung unsur kebenaran sekaligus fabrikasi yang dimanfaatkan TNI untuk menjustifikasi operasi penumpasan yang mereka gencarkan setelah 1 Oktober.

Sebelum fajar 1 Oktober 1965 menyingsing, sekelompok perwira menengah yang menamai diri Gerakan 30 September menculik enam perwira tinggi TNI: Jenderal Ahmad Yani, Letjen S. Parman, Letjen Haryono, Letjen Suprapto, Mayjen Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswomiharjo. Satu perwira lagi, Pierre Tendean, diciduk lantaran disangka Jenderal AH Nasution oleh tim eksekutor.

Penculikan ini rupanya diketahui oleh pimpinan PKI, D.N. Aidit dan seorang pihak lain yang tak dikenal. Namun, Aidit sedikit pun tidak memberi tahu rekan-rekan separtai tentang rencana ini.

Para jenderal diculik karena diduga bakal mengkudeta Presiden Sukarno. Kudeta ini disebut-sebut akan didukung Badan Intelijen Amerika (CIA) yang tak senang menyaksikan kedekatan Sukarno dan PKI. Setelah aksi penculikan dan pembunuhan dini hari Oktober itu, TNI mengumumkan PKI telah melakukan percobaan kudeta serta menciptakan pemberontakan berskala nasional. Selang beberapa hari setelahnya, TNI kembali menyebarkan kabar bahwa PKI dan para simpatisannya akan membantai umat Islam

Karena propaganda TNI inilah, kemarahan masyarakat terhadap kelompok ‘ateis’ dan komunis memuncak, lalu meledak dalam aksi-aksi kekerasan yang berujung pada banjir darah di beberapa daerah.

Pembunuhan massal 1965-66 kerap dibingkai sebagai kekerasan horizontal akibat kemarahan masyarakat terhadap kekejaman PKI. Dalam bingkai tersebut, TNI dielu-elukan sebagai pihak yang telah berhasil menyelamatkan negara dari rongrongan komunis.

Kenyataannya, narasi semacam itu telah mengaburkan fakta-fakta di lapangan. Meski benar kelompok G30S menculik dan membunuh enam perwira tinggi dan seorang letnan pada dini hari 1 Oktober, namun operasi tersebut tak punya hubungan langsung baik dengan PKI maupun kelompok-kelompok lainnya yang jadi korban keganasan operasi militer 1965-66. Fakta-fakta yang ditemukan memang kontras dengan klaim yang digembar-gemborkan TNI. Misalnya, kendati tujuh perwira militer dibunuh, tak satu pun yang dimutilasi. Tak ditemukan pula rencana PKI untuk membantai warga Muslim.

Bukti-bukti kawat diplomatik antara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan para diplomat di Jakarta justru mengungkapkan bahwa para perwira tinggi TNI sengaja menanti sebuah peristiwa yang bisa dijadikan dalih untuk mengambinghitamkan PKI dan menggulingkan Sukarno melalui kudeta militer.

Meski sebelumnya tak ditemukan bukti perencanaan genosida oleh TNI, rupanya ada perintah pembunuhan massal secara sistematis antara 1 hingga 14 Oktober. TNI sengaja menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka mengumumkan darurat militer dan merebut kekuasaan.

Sebelum fajar 1 Oktober 1965 menyingsing, sekelompok perwira menengah yang menamai diri Gerakan 30 September menculik enam perwira tinggi TNI: Jenderal Ahmad Yani, Letjen S. Parman, Letjen Haryono, Letjen Suprapto, Mayjen Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswomiharjo. Satu perwira lagi, Pierre Tendean, diciduk lantaran disangka Jenderal AH Nasution oleh tim eksekutor.

Penculikan ini rupanya diketahui oleh pimpinan PKI, D.N. Aidit dan seorang pihak lain yang tak dikenal. Namun, Aidit sedikit pun tidak memberi tahu rekan-rekan separtai tentang rencana ini.

Para jenderal diculik karena diduga bakal mengkudeta Presiden Sukarno. Kudeta ini disebut-sebut akan didukung Badan Intelijen Amerika (CIA) yang tak senang menyaksikan kedekatan Sukarno dan PKI. Setelah aksi penculikan dan pembunuhan dini hari Oktober itu, TNI mengumumkan PKI telah melakukan percobaan kudeta serta menciptakan pemberontakan berskala nasional. Selang beberapa hari setelahnya, TNI kembali menyebarkan kabar bahwa PKI dan para simpatisannya akan membantai umat Islam

Karena propaganda TNI inilah, kemarahan masyarakat terhadap kelompok ‘ateis’ dan komunis memuncak, lalu meledak dalam aksi-aksi kekerasan yang berujung pada banjir darah di beberapa daerah.

Pembunuhan massal 1965-66 kerap dibingkai sebagai kekerasan horizontal akibat kemarahan masyarakat terhadap kekejaman PKI. Dalam bingkai tersebut, TNI dielu-elukan sebagai pihak yang telah berhasil menyelamatkan negara dari rongrongan komunis.

Kenyataannya, narasi semacam itu telah mengaburkan fakta-fakta di lapangan. Meski benar kelompok G30S menculik dan membunuh enam perwira tinggi dan seorang letnan pada dini hari 1 Oktober, namun operasi tersebut tak punya hubungan langsung baik dengan PKI maupun kelompok-kelompok lainnya yang jadi korban keganasan operasi militer 1965-66. Fakta-fakta yang ditemukan memang kontras dengan klaim yang digembar-gemborkan TNI. Misalnya, kendati tujuh perwira militer dibunuh, tak satu pun yang dimutilasi. Tak ditemukan pula rencana PKI untuk membantai warga Muslim.

Bukti-bukti kawat diplomatik antara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan para diplomat di Jakarta justru mengungkapkan bahwa para perwira tinggi TNI sengaja menanti sebuah peristiwa yang bisa dijadikan dalih untuk mengambinghitamkan PKI dan menggulingkan Sukarno melalui kudeta militer.

Meski sebelumnya tak ditemukan bukti perencanaan genosida oleh TNI, rupanya ada perintah pembunuhan massal secara sistematis antara 1 hingga 14 Oktober. TNI sengaja menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka mengumumkan darurat militer dan merebut kekuasaan.

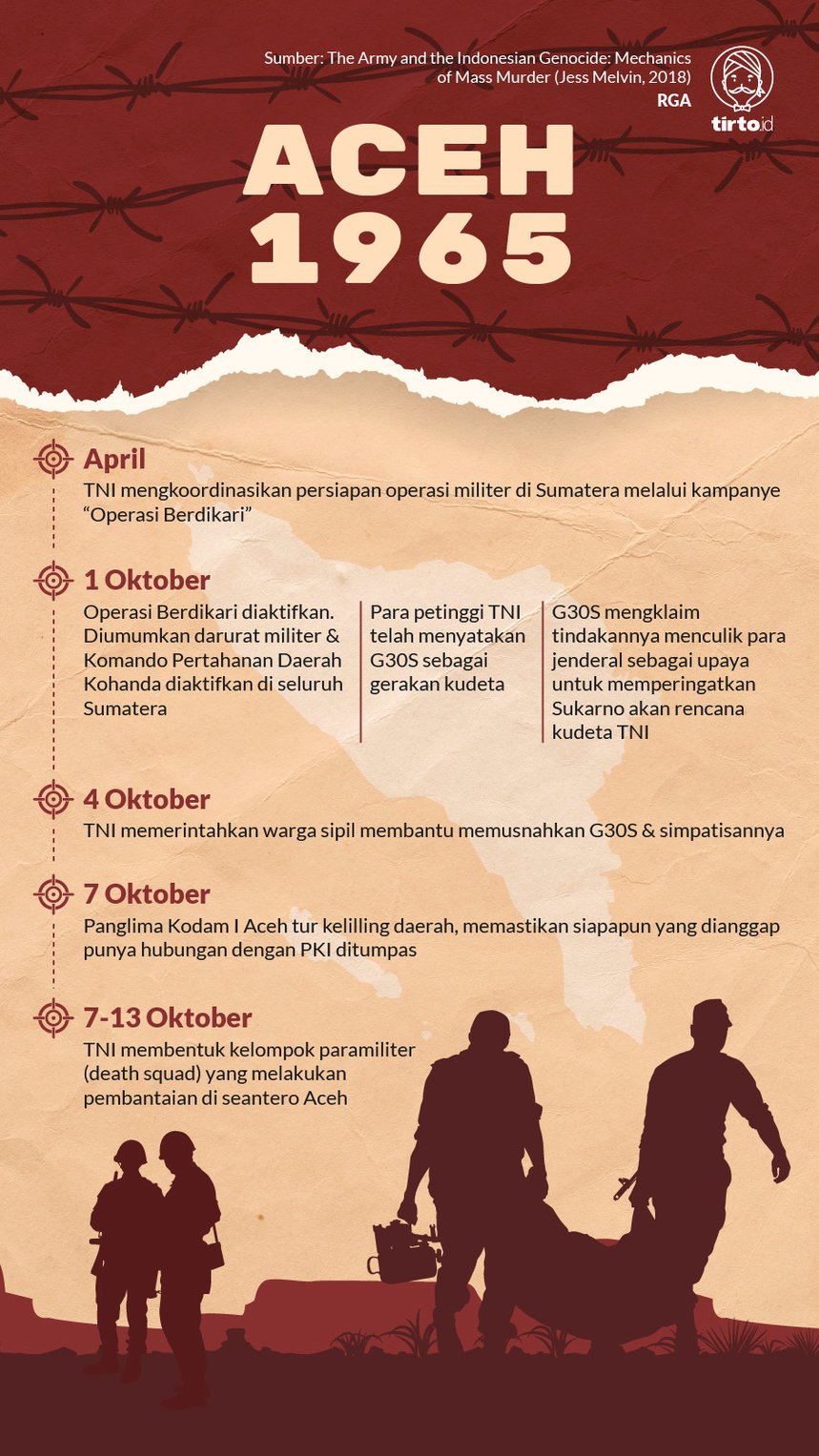

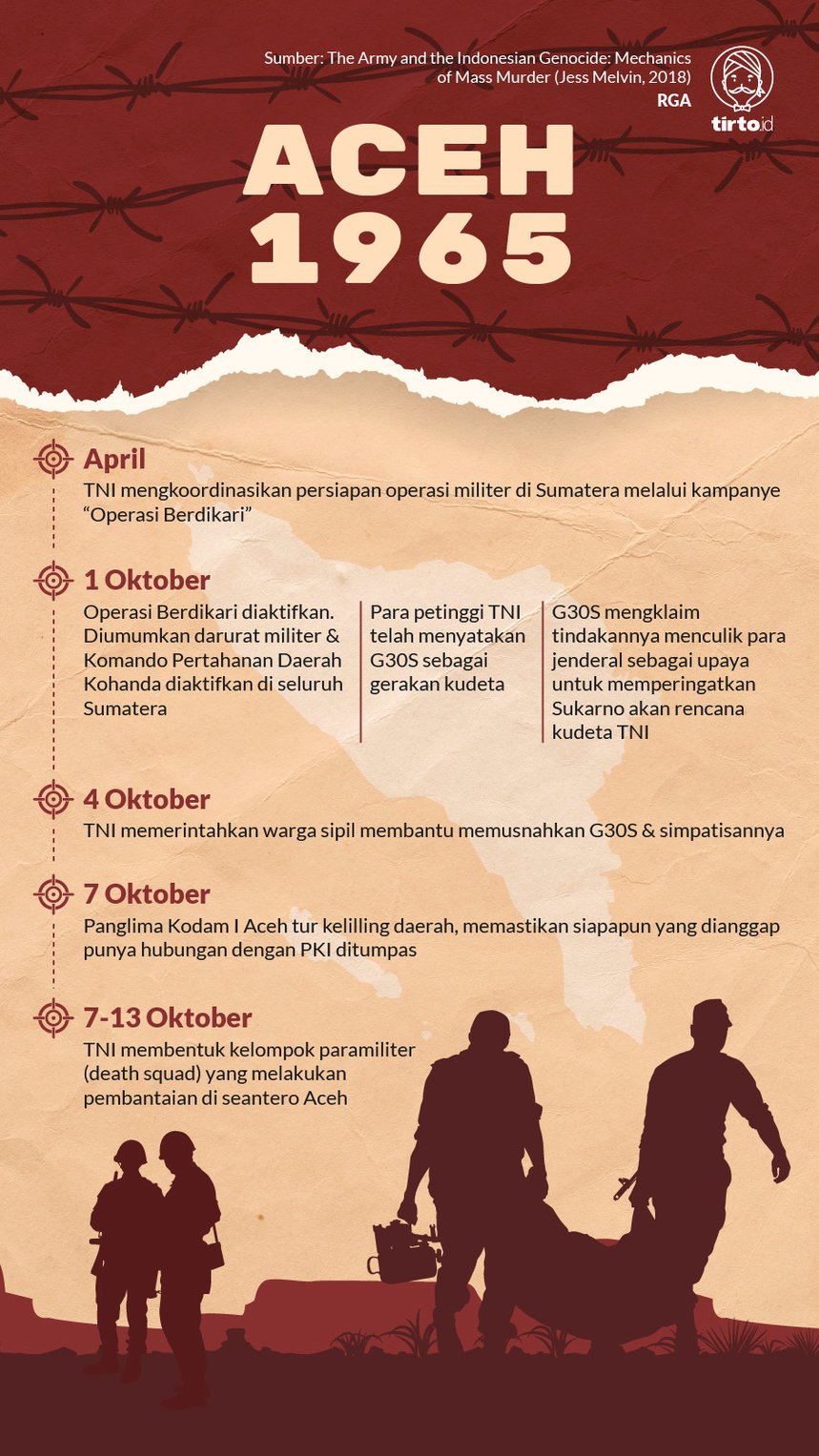

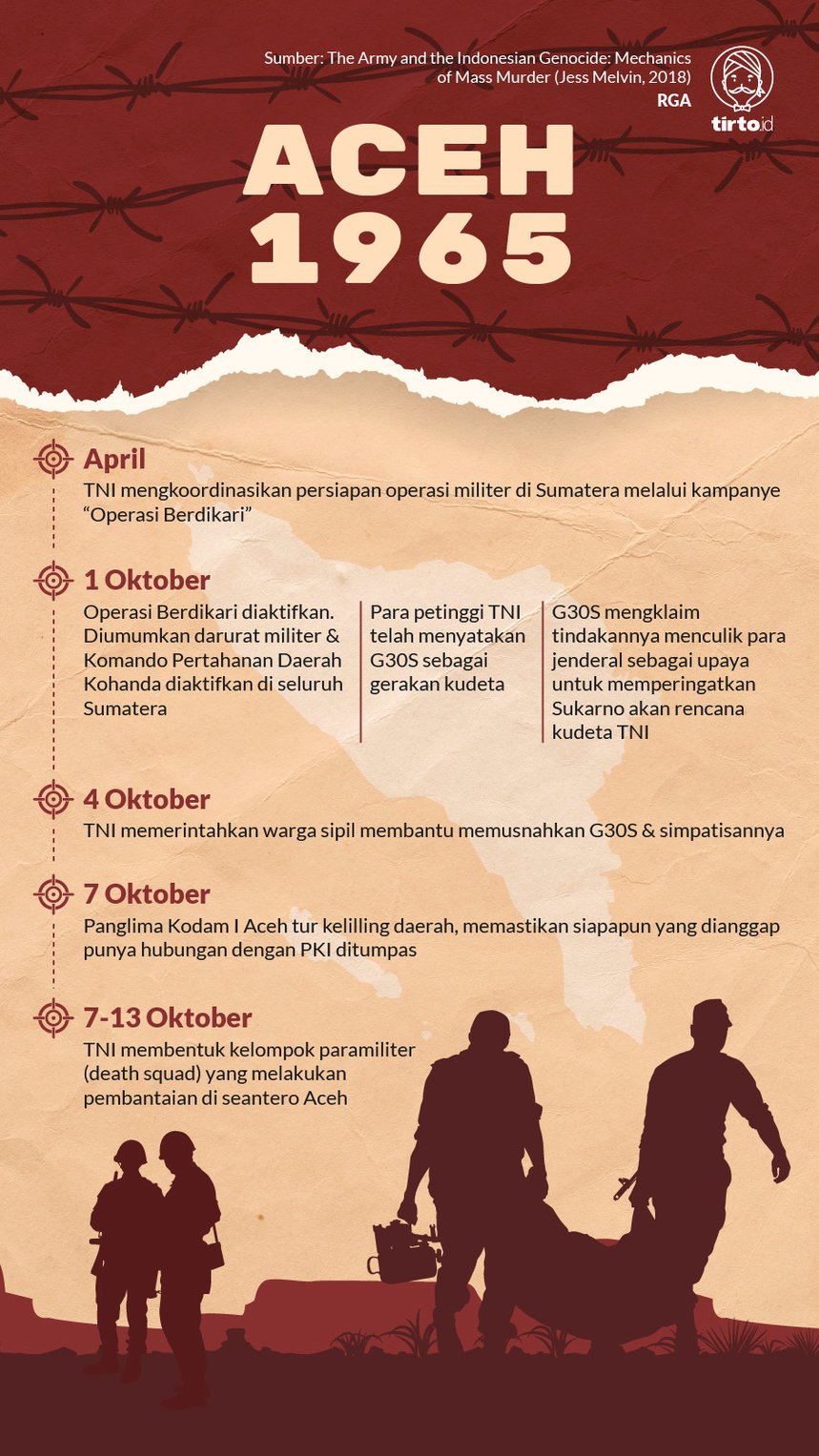

Operasi Berdikari dan Justifikasi TNI

Menurut Berkas Genosida Indonesia, TNI secara resmi mengkoordinasikan persiapan operasi militer di Sumatera yang dimulai pada April 1965 melalui sebuah kampanye yang dikenal di internal TNI sebagai “Operasi Berdikari”. Operasi ini diaktifkan pada pagi hari 1 Oktober, ketika TNI seolah masih menimbang-nimbang respons yang tepat terhadap G30S. Agar operasi bisa dimulai, darurat militer di seluruh Sumatera harus diumumkan dan struktur komando militer baru di Aceh (dikenal sebagai Komando Pertahanan Daerah/Kohanda) juga wajib diaktifkan.

G30S tidak menyatakan niat untuk menggulingkan pemerintah hingga sore hari 1 Oktober. Namun, dalam korespondensi internal militer, sejak pagi hari 1 Oktober para petinggi TNI telah menyatakan G30S sebagai gerakan kudeta. G30S sendiri mengklaim tindakannya menculik para jenderal sebagai upaya untuk memperingatkan Sukarno akan rencana kudeta TNI.

Di sisi lain, bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa D.N. Aidit mengetahui rencana G30S, bahkan hadir di Pangkalan Udara Halim pada 1 Oktober. Namun, tak ada bukti bahwa Aidit mengkomunikasikan skenario penculikan G30S ke PKI atau elemen-elemen partai lainnya sebelum 1 Oktober. Dengan kata lain, tuduhan PKI terlibat dalam G30S—baik sebelum maupun sesudah 1 Oktober—tidak terbukti.

Pertanyaan yang semestinya diajukan bukanlah “apakah PKI terlibat dalam G30S?”, melainkan “sudah tepatkah cara TNI merespons G30s?”

Menurut Berkas Genosida Indonesia, TNI secara resmi mengkoordinasikan persiapan operasi militer di Sumatera yang dimulai pada April 1965 melalui sebuah kampanye yang dikenal di internal TNI sebagai “Operasi Berdikari”. Operasi ini diaktifkan pada pagi hari 1 Oktober, ketika TNI seolah masih menimbang-nimbang respons yang tepat terhadap G30S. Agar operasi bisa dimulai, darurat militer di seluruh Sumatera harus diumumkan dan struktur komando militer baru di Aceh (dikenal sebagai Komando Pertahanan Daerah/Kohanda) juga wajib diaktifkan.

G30S tidak menyatakan niat untuk menggulingkan pemerintah hingga sore hari 1 Oktober. Namun, dalam korespondensi internal militer, sejak pagi hari 1 Oktober para petinggi TNI telah menyatakan G30S sebagai gerakan kudeta. G30S sendiri mengklaim tindakannya menculik para jenderal sebagai upaya untuk memperingatkan Sukarno akan rencana kudeta TNI.

Di sisi lain, bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa D.N. Aidit mengetahui rencana G30S, bahkan hadir di Pangkalan Udara Halim pada 1 Oktober. Namun, tak ada bukti bahwa Aidit mengkomunikasikan skenario penculikan G30S ke PKI atau elemen-elemen partai lainnya sebelum 1 Oktober. Dengan kata lain, tuduhan PKI terlibat dalam G30S—baik sebelum maupun sesudah 1 Oktober—tidak terbukti.

Pertanyaan yang semestinya diajukan bukanlah “apakah PKI terlibat dalam G30S?”, melainkan “sudah tepatkah cara TNI merespons G30s?”

G30S tidak menyatakan niat untuk menggulingkan pemerintah hingga sore hari 1 Oktober. Namun, dalam korespondensi internal militer, sejak pagi hari 1 Oktober para petinggi TNI telah menyatakan G30S sebagai gerakan kudeta. G30S sendiri mengklaim tindakannya menculik para jenderal sebagai upaya untuk memperingatkan Sukarno akan rencana kudeta TNI.

Di sisi lain, bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa D.N. Aidit mengetahui rencana G30S, bahkan hadir di Pangkalan Udara Halim pada 1 Oktober. Namun, tak ada bukti bahwa Aidit mengkomunikasikan skenario penculikan G30S ke PKI atau elemen-elemen partai lainnya sebelum 1 Oktober. Dengan kata lain, tuduhan PKI terlibat dalam G30S—baik sebelum maupun sesudah 1 Oktober—tidak terbukti.

Pertanyaan yang semestinya diajukan bukanlah “apakah PKI terlibat dalam G30S?”, melainkan “sudah tepatkah cara TNI merespons G30s?”

Dimulai dari Aceh

Selama bertahun-tahun, kesulitan utama dalam membuktikan keterlibatan TNI di balik genosida 1965-66 adalah kekurangan bukti dokumen yang mampu menggugurkan sejarah 1965 versi militer.

Sebelum penemuan Berkas Genosida Indonesia pada 2010, para peneliti terus berdebat soal apakah TNI menyembunyikan bukti baru atau pernahkah TNI mengeluarkan perintah untuk melakukan pembantaian massal.

Diskursus akademik pasca-1965 tentang peristiwa G30S beserta pembunuhan massal yang menyertainya ikut menguatkan klaim-klaim TNI. Sejak dulu, ada rasa enggan di lingkaran akademik untuk menempatkan pembantaian 1965 sebagai kampanye militer yang sistematis, terstruktur, dan terpusat.

Laporan-laporan akademik awal seperti yang ditulis oleh Lucien Rey (1966), serta Ruth McVey dan Benedict Anderson (1971), terang-terangan menyoroti peran TNI dalam pembunuhan 1965-66. Posisi ini didukung para pengkaji genosida seperti Leo Kuper (1981) dan Frank Chalk dan Kurt Jonassohn (1990), yang sejak awal bermaksud memasukkan pembantaian massal 1965-66 ke dalam kategori kekerasan genosida.

Laporan-laporan perdana ini juga tak bebas dari masalah karena mengandalkan kesaksian tentara dan materi propaganda TNI yang bisa diakses khalayak. Laporan-laporan tersebut belum bisa membuktikan keterlibatan TNI dalam aksi kekerasan massal 1965-66, apalagi niat TNI untuk menghabisi komunisme. Kesulitan memperoleh bukti bahwa militer langsung mengomandoi pembunuhan memunculkan sebuah "problem pembuktian".

Lambat laun, terbangunlah asumsi bahwa bukti semacam itu memang tak pernah ada. Celah inilah yang akhirnya melahirkan narasi-narasi seputar pembunuhan massal yang cocok dengan versi TNI. Lambat laun terbangunlah asumsi bahwa bukti semacam itu memang tak pernah ada. Celah inilah yang akhirnya melahirkan narasi-narasi seputar pembunuhan massal yang cocok dengan versi TNI.

Namun, ada pula beberapa peneliti yang menolak tunduk pada narasi dominan bikinan serdadu. Peneliti seperti Robert Cribb (1991), Saskia Wieringa (1995), Geoffrey Robinson (1995), Bonnie Triyana (2002), John Roosa, Ayu Ratih, dan Hilmar Farid (2004) mengandalkan metode sejarah lisan untuk mengungkap sejumlah kasus peran militer dalam pembantaian.

Meski begitu, ada beberapa kerumitan terkait bukti yang perlu diurai. Dalam The Road to Power (1982), Ulf Sundhaussen meletakkan tanggung jawab atas monopoli kekuasaan dan kekerasan selama penumpasan komunis di pundak TNI. Namun, Sundhaussen juga menyadari betapa sulit membuktikan pembantaian direncanakan oleh Soeharto dan kroco-kroconya. Singkatnya, hampir mustahil menyatakan mereka mendalangi semua kejadian ini.Meski begitu, ada beberapa kerumitan terkait bukti yang perlu diurai.

Sundhaussen mencatat kekerasan massal pertama kali meledak di Aceh. Tak lama setelah rumor tentang pembantaian terhadap umat Islam di Yogyakarta sampai ke telinga masyarakat Aceh, warga setempat sigap ‘berjihad’ memerangi siapa pun yang diduga komunis.

Dalam Problems in the Historiography of the Killings in Indonesia (1991), Robert Cribb menyatakan pembantaian massal di Aceh disebabkan oleh kekerasan bermotif agama. Bagi Cribb, pembantaian 1965 adalah cermin dari sejarah Aceh yang berlumur darah.

Saya menemukan analisis yang sedikit berbeda dalam disertasi Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia (1978). Crouch mencatat pembantaian besar-besaran di Aceh meletus pada Oktober. Meskipun jumlah anggota PKI di Aceh sangat kecil, umat Islam di Aceh memandang PKI sebagai ancaman bagi agama mereka. Dalam pandangan Crouch, relasi antara tentara dan warga sipil anti-komunis selama pembantaian berpijak pada kesamaan tujuan, alih-alih rantai komando yang terpadu.

Crouch melihat peristiwa tersebut sebagai perlawanan rakyat untuk mempertahankan agama, sementara pihak militer ia gambarkan sebagai aktor yang mengakhiri perlawanan tersebut.

Yang tak kalah penting adalah benang merah penghubung studi Crouch dan Cribb. Crouch melandaskan analisisnya pada disertasi Sundhaussen (1971), sedangkan Cribb mengutip penelitian Crouch. Tiga studi ini mengacu pada narasumber yang sama: Brigadir Jenderal Ishak Djuarsa, orang yang paling bertanggung jawab atas genosida di Aceh.

Kesimpulan yang saya ambil berbeda dari Cribb dan Crouch: pembantaian massal 1965-66 dilakukan secara terorganisir dan terstruktur oleh tentara yang memprovokasi penduduk dengan sentimen agama dan etnis.

Selama bertahun-tahun, kesulitan utama dalam membuktikan keterlibatan TNI di balik genosida 1965-66 adalah kekurangan bukti dokumen yang mampu menggugurkan sejarah 1965 versi militer.

Sebelum penemuan Berkas Genosida Indonesia pada 2010, para peneliti terus berdebat soal apakah TNI menyembunyikan bukti baru atau pernahkah TNI mengeluarkan perintah untuk melakukan pembantaian massal.

Diskursus akademik pasca-1965 tentang peristiwa G30S beserta pembunuhan massal yang menyertainya ikut menguatkan klaim-klaim TNI. Sejak dulu, ada rasa enggan di lingkaran akademik untuk menempatkan pembantaian 1965 sebagai kampanye militer yang sistematis, terstruktur, dan terpusat.

Laporan-laporan akademik awal seperti yang ditulis oleh Lucien Rey (1966), serta Ruth McVey dan Benedict Anderson (1971), terang-terangan menyoroti peran TNI dalam pembunuhan 1965-66. Posisi ini didukung para pengkaji genosida seperti Leo Kuper (1981) dan Frank Chalk dan Kurt Jonassohn (1990), yang sejak awal bermaksud memasukkan pembantaian massal 1965-66 ke dalam kategori kekerasan genosida.

Laporan-laporan perdana ini juga tak bebas dari masalah karena mengandalkan kesaksian tentara dan materi propaganda TNI yang bisa diakses khalayak. Laporan-laporan tersebut belum bisa membuktikan keterlibatan TNI dalam aksi kekerasan massal 1965-66, apalagi niat TNI untuk menghabisi komunisme. Kesulitan memperoleh bukti bahwa militer langsung mengomandoi pembunuhan memunculkan sebuah "problem pembuktian".

Lambat laun, terbangunlah asumsi bahwa bukti semacam itu memang tak pernah ada. Celah inilah yang akhirnya melahirkan narasi-narasi seputar pembunuhan massal yang cocok dengan versi TNI. Lambat laun terbangunlah asumsi bahwa bukti semacam itu memang tak pernah ada. Celah inilah yang akhirnya melahirkan narasi-narasi seputar pembunuhan massal yang cocok dengan versi TNI.

Namun, ada pula beberapa peneliti yang menolak tunduk pada narasi dominan bikinan serdadu. Peneliti seperti Robert Cribb (1991), Saskia Wieringa (1995), Geoffrey Robinson (1995), Bonnie Triyana (2002), John Roosa, Ayu Ratih, dan Hilmar Farid (2004) mengandalkan metode sejarah lisan untuk mengungkap sejumlah kasus peran militer dalam pembantaian.

Meski begitu, ada beberapa kerumitan terkait bukti yang perlu diurai. Dalam The Road to Power (1982), Ulf Sundhaussen meletakkan tanggung jawab atas monopoli kekuasaan dan kekerasan selama penumpasan komunis di pundak TNI. Namun, Sundhaussen juga menyadari betapa sulit membuktikan pembantaian direncanakan oleh Soeharto dan kroco-kroconya. Singkatnya, hampir mustahil menyatakan mereka mendalangi semua kejadian ini.Meski begitu, ada beberapa kerumitan terkait bukti yang perlu diurai.

Sundhaussen mencatat kekerasan massal pertama kali meledak di Aceh. Tak lama setelah rumor tentang pembantaian terhadap umat Islam di Yogyakarta sampai ke telinga masyarakat Aceh, warga setempat sigap ‘berjihad’ memerangi siapa pun yang diduga komunis.

Dalam Problems in the Historiography of the Killings in Indonesia (1991), Robert Cribb menyatakan pembantaian massal di Aceh disebabkan oleh kekerasan bermotif agama. Bagi Cribb, pembantaian 1965 adalah cermin dari sejarah Aceh yang berlumur darah.

Saya menemukan analisis yang sedikit berbeda dalam disertasi Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia (1978). Crouch mencatat pembantaian besar-besaran di Aceh meletus pada Oktober. Meskipun jumlah anggota PKI di Aceh sangat kecil, umat Islam di Aceh memandang PKI sebagai ancaman bagi agama mereka. Dalam pandangan Crouch, relasi antara tentara dan warga sipil anti-komunis selama pembantaian berpijak pada kesamaan tujuan, alih-alih rantai komando yang terpadu.

Crouch melihat peristiwa tersebut sebagai perlawanan rakyat untuk mempertahankan agama, sementara pihak militer ia gambarkan sebagai aktor yang mengakhiri perlawanan tersebut.

Yang tak kalah penting adalah benang merah penghubung studi Crouch dan Cribb. Crouch melandaskan analisisnya pada disertasi Sundhaussen (1971), sedangkan Cribb mengutip penelitian Crouch. Tiga studi ini mengacu pada narasumber yang sama: Brigadir Jenderal Ishak Djuarsa, orang yang paling bertanggung jawab atas genosida di Aceh.

Kesimpulan yang saya ambil berbeda dari Cribb dan Crouch: pembantaian massal 1965-66 dilakukan secara terorganisir dan terstruktur oleh tentara yang memprovokasi penduduk dengan sentimen agama dan etnis.

Sebelum penemuan Berkas Genosida Indonesia pada 2010, para peneliti terus berdebat soal apakah TNI menyembunyikan bukti baru atau pernahkah TNI mengeluarkan perintah untuk melakukan pembantaian massal.

Diskursus akademik pasca-1965 tentang peristiwa G30S beserta pembunuhan massal yang menyertainya ikut menguatkan klaim-klaim TNI. Sejak dulu, ada rasa enggan di lingkaran akademik untuk menempatkan pembantaian 1965 sebagai kampanye militer yang sistematis, terstruktur, dan terpusat.

Laporan-laporan akademik awal seperti yang ditulis oleh Lucien Rey (1966), serta Ruth McVey dan Benedict Anderson (1971), terang-terangan menyoroti peran TNI dalam pembunuhan 1965-66. Posisi ini didukung para pengkaji genosida seperti Leo Kuper (1981) dan Frank Chalk dan Kurt Jonassohn (1990), yang sejak awal bermaksud memasukkan pembantaian massal 1965-66 ke dalam kategori kekerasan genosida.

Laporan-laporan perdana ini juga tak bebas dari masalah karena mengandalkan kesaksian tentara dan materi propaganda TNI yang bisa diakses khalayak. Laporan-laporan tersebut belum bisa membuktikan keterlibatan TNI dalam aksi kekerasan massal 1965-66, apalagi niat TNI untuk menghabisi komunisme. Kesulitan memperoleh bukti bahwa militer langsung mengomandoi pembunuhan memunculkan sebuah "problem pembuktian".

Lambat laun, terbangunlah asumsi bahwa bukti semacam itu memang tak pernah ada. Celah inilah yang akhirnya melahirkan narasi-narasi seputar pembunuhan massal yang cocok dengan versi TNI. Lambat laun terbangunlah asumsi bahwa bukti semacam itu memang tak pernah ada. Celah inilah yang akhirnya melahirkan narasi-narasi seputar pembunuhan massal yang cocok dengan versi TNI.

Namun, ada pula beberapa peneliti yang menolak tunduk pada narasi dominan bikinan serdadu. Peneliti seperti Robert Cribb (1991), Saskia Wieringa (1995), Geoffrey Robinson (1995), Bonnie Triyana (2002), John Roosa, Ayu Ratih, dan Hilmar Farid (2004) mengandalkan metode sejarah lisan untuk mengungkap sejumlah kasus peran militer dalam pembantaian.

Meski begitu, ada beberapa kerumitan terkait bukti yang perlu diurai. Dalam The Road to Power (1982), Ulf Sundhaussen meletakkan tanggung jawab atas monopoli kekuasaan dan kekerasan selama penumpasan komunis di pundak TNI. Namun, Sundhaussen juga menyadari betapa sulit membuktikan pembantaian direncanakan oleh Soeharto dan kroco-kroconya. Singkatnya, hampir mustahil menyatakan mereka mendalangi semua kejadian ini.Meski begitu, ada beberapa kerumitan terkait bukti yang perlu diurai.

Sundhaussen mencatat kekerasan massal pertama kali meledak di Aceh. Tak lama setelah rumor tentang pembantaian terhadap umat Islam di Yogyakarta sampai ke telinga masyarakat Aceh, warga setempat sigap ‘berjihad’ memerangi siapa pun yang diduga komunis.

Dalam Problems in the Historiography of the Killings in Indonesia (1991), Robert Cribb menyatakan pembantaian massal di Aceh disebabkan oleh kekerasan bermotif agama. Bagi Cribb, pembantaian 1965 adalah cermin dari sejarah Aceh yang berlumur darah.

Saya menemukan analisis yang sedikit berbeda dalam disertasi Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia (1978). Crouch mencatat pembantaian besar-besaran di Aceh meletus pada Oktober. Meskipun jumlah anggota PKI di Aceh sangat kecil, umat Islam di Aceh memandang PKI sebagai ancaman bagi agama mereka. Dalam pandangan Crouch, relasi antara tentara dan warga sipil anti-komunis selama pembantaian berpijak pada kesamaan tujuan, alih-alih rantai komando yang terpadu.

Crouch melihat peristiwa tersebut sebagai perlawanan rakyat untuk mempertahankan agama, sementara pihak militer ia gambarkan sebagai aktor yang mengakhiri perlawanan tersebut.

Yang tak kalah penting adalah benang merah penghubung studi Crouch dan Cribb. Crouch melandaskan analisisnya pada disertasi Sundhaussen (1971), sedangkan Cribb mengutip penelitian Crouch. Tiga studi ini mengacu pada narasumber yang sama: Brigadir Jenderal Ishak Djuarsa, orang yang paling bertanggung jawab atas genosida di Aceh.

Kesimpulan yang saya ambil berbeda dari Cribb dan Crouch: pembantaian massal 1965-66 dilakukan secara terorganisir dan terstruktur oleh tentara yang memprovokasi penduduk dengan sentimen agama dan etnis.

Menumpas Hingga ke Akar-akarnya

Sebelum penemuan Berkas Genosida Indonesia, sulit rasanya membuktikan TNI mendalangi pembantaian 1965. Selama pembantaian berlangsung, TNI memang sempat mengobarkan propaganda yang memperlihatkan dukungan terhadap aksi-aksi pemusnahan PKI. Sayangnya, materi propaganda saja tidak cukup bisa membuktikan bahwa TNI juga mengomandoi pembantaian.

Salah satu produk propaganda TNI dapat dijumpai dalam sebuah karikatur yang diterbitkan surat kabar Angkatan Bersenjata pada 8 Oktober 1965. Karikatur tersebut menggambarkan seorang pria berpeci dan mengenakan kemeja bertuliskan "Rakjat dan ABRI.” Sang pria digambarkan menghantamkan kapak pada batang pohon yang dilabeli "G.30.S" sementara pada akar pohon terdapat tulisan "PKI." Terdapat pula tulisan “Basmi [mereka] sampai ke akar-akarnya!'

Menurut Berkas Genosida Indonesia, pada tengah malam 1 Oktober 1965, Panglima Antar Daerah Sumatra Letnan Jenderal Ahmad Mokoginta memerintahkan agar "segenap anggota Angkatan Bersendjata untuk setjara tegas/tandas, menumpas contra-revolusi ini dan segala bentuk penchianatan2 dan sematjamnja sampai keakar2nja.” Para petinggi TNI juga menggambarkan operasi ini sebagai upaya untuk memusnahkan GESTOK, nama lain Gerakan 30 September.

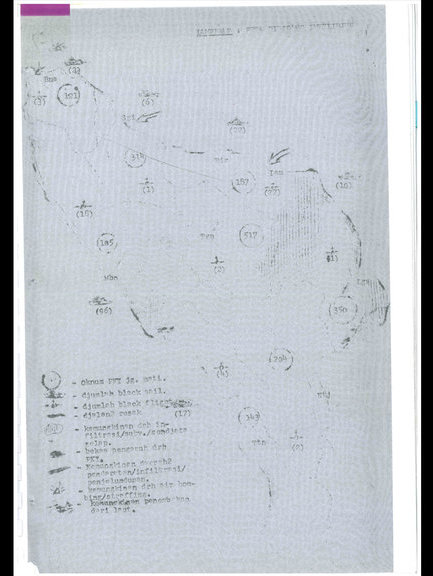

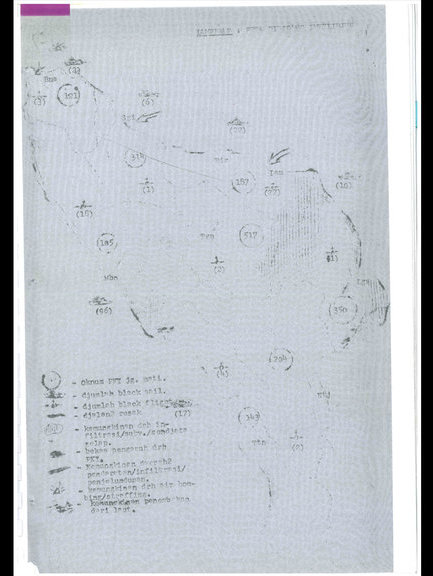

Bagi TNI, istilah “menumpas” bukan kiasan. Setelah memerintahkan warga sipil untuk membantu militer memusnahkan G30S dan para simpatisannya pada 4 Oktober, Panglima Kodam I/Aceh tur kelilling daerah pada 7 Oktober untuk memastikan agar aparat sipil dan warga setempat menghabisi siapapun yang dianggap punya hubungan dengan PKI. TNI juga membentuk kelompok-kelompok paramiliter (death squad) yang siap melaksanakan perintah di lapangan. Kelompok-kelompok inilah yang lantas melakukan pembantaian di seantero Aceh pada 7-13 Oktober. TNI memantau jalannya operasi ini dan mencatat perkembangannya dalam peta yang saya sebut sebagai “Peta Kematian”.

Komando maut ini berlanjut dengan pembentukan “zona perang” pada 14 Oktober yang bertujuan memusnahkan PKI (sebagai sasaran utama) dan rakyat biasa yang diduga simpatisan. Sejak itulah proses pengganyangan secara sistematis dan terstruktur resmi dimulai dan dikendalikan langsung oleh militer.

“Peta kematian.” Angka yang dilingkari menunjukkan lokasi pemusnahan. (Dokumentasi pribadi Jess Melvin)

Sebelum penemuan Berkas Genosida Indonesia, sulit rasanya membuktikan TNI mendalangi pembantaian 1965. Selama pembantaian berlangsung, TNI memang sempat mengobarkan propaganda yang memperlihatkan dukungan terhadap aksi-aksi pemusnahan PKI. Sayangnya, materi propaganda saja tidak cukup bisa membuktikan bahwa TNI juga mengomandoi pembantaian.

Salah satu produk propaganda TNI dapat dijumpai dalam sebuah karikatur yang diterbitkan surat kabar Angkatan Bersenjata pada 8 Oktober 1965. Karikatur tersebut menggambarkan seorang pria berpeci dan mengenakan kemeja bertuliskan "Rakjat dan ABRI.” Sang pria digambarkan menghantamkan kapak pada batang pohon yang dilabeli "G.30.S" sementara pada akar pohon terdapat tulisan "PKI." Terdapat pula tulisan “Basmi [mereka] sampai ke akar-akarnya!'

Salah satu produk propaganda TNI dapat dijumpai dalam sebuah karikatur yang diterbitkan surat kabar Angkatan Bersenjata pada 8 Oktober 1965. Karikatur tersebut menggambarkan seorang pria berpeci dan mengenakan kemeja bertuliskan "Rakjat dan ABRI.” Sang pria digambarkan menghantamkan kapak pada batang pohon yang dilabeli "G.30.S" sementara pada akar pohon terdapat tulisan "PKI." Terdapat pula tulisan “Basmi [mereka] sampai ke akar-akarnya!'

Menurut Berkas Genosida Indonesia, pada tengah malam 1 Oktober 1965, Panglima Antar Daerah Sumatra Letnan Jenderal Ahmad Mokoginta memerintahkan agar "segenap anggota Angkatan Bersendjata untuk setjara tegas/tandas, menumpas contra-revolusi ini dan segala bentuk penchianatan2 dan sematjamnja sampai keakar2nja.” Para petinggi TNI juga menggambarkan operasi ini sebagai upaya untuk memusnahkan GESTOK, nama lain Gerakan 30 September.

Bagi TNI, istilah “menumpas” bukan kiasan. Setelah memerintahkan warga sipil untuk membantu militer memusnahkan G30S dan para simpatisannya pada 4 Oktober, Panglima Kodam I/Aceh tur kelilling daerah pada 7 Oktober untuk memastikan agar aparat sipil dan warga setempat menghabisi siapapun yang dianggap punya hubungan dengan PKI. TNI juga membentuk kelompok-kelompok paramiliter (death squad) yang siap melaksanakan perintah di lapangan. Kelompok-kelompok inilah yang lantas melakukan pembantaian di seantero Aceh pada 7-13 Oktober. TNI memantau jalannya operasi ini dan mencatat perkembangannya dalam peta yang saya sebut sebagai “Peta Kematian”.

Komando maut ini berlanjut dengan pembentukan “zona perang” pada 14 Oktober yang bertujuan memusnahkan PKI (sebagai sasaran utama) dan rakyat biasa yang diduga simpatisan. Sejak itulah proses pengganyangan secara sistematis dan terstruktur resmi dimulai dan dikendalikan langsung oleh militer.

Bagi TNI, istilah “menumpas” bukan kiasan. Setelah memerintahkan warga sipil untuk membantu militer memusnahkan G30S dan para simpatisannya pada 4 Oktober, Panglima Kodam I/Aceh tur kelilling daerah pada 7 Oktober untuk memastikan agar aparat sipil dan warga setempat menghabisi siapapun yang dianggap punya hubungan dengan PKI. TNI juga membentuk kelompok-kelompok paramiliter (death squad) yang siap melaksanakan perintah di lapangan. Kelompok-kelompok inilah yang lantas melakukan pembantaian di seantero Aceh pada 7-13 Oktober. TNI memantau jalannya operasi ini dan mencatat perkembangannya dalam peta yang saya sebut sebagai “Peta Kematian”.

Komando maut ini berlanjut dengan pembentukan “zona perang” pada 14 Oktober yang bertujuan memusnahkan PKI (sebagai sasaran utama) dan rakyat biasa yang diduga simpatisan. Sejak itulah proses pengganyangan secara sistematis dan terstruktur resmi dimulai dan dikendalikan langsung oleh militer.

“Peta kematian.” Angka yang dilingkari menunjukkan lokasi pemusnahan. (Dokumentasi pribadi Jess Melvin)

DOM Aceh: Sekuel Pembantaian 1965-66

Siapa sangka jika operasi militer 1965 bakal menyebar ke seantero Aceh dan berulang lagi dalam rangkaian operasi pembasmian GAM (1976-2005)?

Minat mendalami konflik separatis di Aceh mengantarkan saya pada topik yang sangat berlainan namun berhubungan erat: pembunuhan massal 1965-66. Sebagaimana yang saya tunjukkan dalam Mechanics of Murder, ada banyak kesamaan mencolok antara pembantaian 1965-66 dan Daerah Operasi Militer (DOM).

Konflik bersenjata di provinsi paling barat Indonesia ini berawal ketika Hasan di Tiro, seorang cicit ulama terkemuka dari Pidie, memproklamasikan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976. Sejak itu, TNI memperlakukan seluruh penduduk sipil Aceh sebagai kombatan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Hingga 2005, konflik yang berlangsung nyaris selama 30 tahun ini tercatat telah menewaskan sekitar 15.000 warga sipil.

Intensitas konflik kembali meningkat pada 2003. Empat tahun sebelumnya, gerakan pro-demokrasi di Aceh yang turut melengserkan Orde Baru bermutasi menjadi gerakan pro-referendum. Sejak itu, TNI kembali melancarkan serangan brutal kepada para aktivis dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Perang berhenti sejenak karena Tsunami melanda Aceh pada 24 Desember 2004. Namun, padamnya konflik tak membuat militer berhenti mencurigai siapapun yang mereka cap pengkhianat.

Dari berkas-berkas yang ada, saya menyatakan mulai percaya diri untuk menyusun narasi kronologis yang akurat tentang aksi genosida di Aceh, yang rangkaian peristiwanya bisa dilacak dari aktivitas militer sebelum dan selama pembantaian. Saya berharap agar dokumen-dokumen yang saya peroleh dapat dikembangkan sebagai bukti pembantaian sistematis di Aceh sepanjang 1965-66, tak terkecuali operasi militer di tingkat kabupaten dan kecamatan di Banda Aceh, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Tengah. Tak sedikit pula, kumpulan dokumen yang mencatat pembersihan aparat birokrasi di seluruh provinsi pasca-pembantaian.

Saya berusaha menyajikan bukti-bukti betapa TNI dengan kesadaran penuh melakukan pembantaian massal; bagaimana angkatan bersenjata merintis koordinasi dan memobilisasi pemerintah sipil serta masyarakat luas untuk ikut serta dalam kekejaman yang luar biasa, lantas mengambinghitamkan PKI sebagai musuh bersama. Keterlibatan yang bersifat kelembagaan ini awalnya tak disangkal TNI dan aksi genosida sendiri dijalankan sebagai kebijakan resmi aparat negara. Lewat dokumen-dokumen yang ada, The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Murder berusaha memetakan koordinasi kebijakan tersebut di tingkat nasional, provinsi, kecamatan, hingga desa.

Akhirnya, saya berharap Mechanics of Mass Murder akan memantik pertanyaan-pertanyaan baru yang mendorong kita agar lebih kritis memahami sebuah peristiwa, sehingga tak menelan mentah-mentah cerita resmi dari rezim yang berkuasa.

__________

Pembantaian 1965-66 adalah salah satu episode terburuk dalam sejarah Indonesia yang membentuk identitas kita sebagai bangsa. Meskipun telah lewat 50 tahun lebih, proses rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran kasus ini masih mengalami hambatan besar.

Tirto menayangkan serial khusus berupa nukilan atau ringkasan buku-buku akademik tentang pembantaian 1965-66 yang terbit sepanjang 2018. Serial ini terdiri dari empat artikel, ditayangkan setiap hari mulai Rabu (26/12/2018) hingga Sabtu (29/12/2018). Artikel ini adalah tulisan pertama.

"Pembunuhan Massal 1965: Bermula dari Aceh, Diulangi selama DOM" adalah ringkasan dari bab pendahuluan The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder yang diterbitkan Routledge. Disarikan oleh Irma Garnesia dan dikoreksi oleh JessMelvin. Bukunya dapat dibeli melalui situs web resmi Routledge.

Penulis: Irma Garnesia & Jess Melvin

Editor: Windu Jusuf

Sumber: Tirto.Id

Siapa sangka jika operasi militer 1965 bakal menyebar ke seantero Aceh dan berulang lagi dalam rangkaian operasi pembasmian GAM (1976-2005)?

Minat mendalami konflik separatis di Aceh mengantarkan saya pada topik yang sangat berlainan namun berhubungan erat: pembunuhan massal 1965-66. Sebagaimana yang saya tunjukkan dalam Mechanics of Murder, ada banyak kesamaan mencolok antara pembantaian 1965-66 dan Daerah Operasi Militer (DOM).

Konflik bersenjata di provinsi paling barat Indonesia ini berawal ketika Hasan di Tiro, seorang cicit ulama terkemuka dari Pidie, memproklamasikan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976. Sejak itu, TNI memperlakukan seluruh penduduk sipil Aceh sebagai kombatan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Hingga 2005, konflik yang berlangsung nyaris selama 30 tahun ini tercatat telah menewaskan sekitar 15.000 warga sipil.

Intensitas konflik kembali meningkat pada 2003. Empat tahun sebelumnya, gerakan pro-demokrasi di Aceh yang turut melengserkan Orde Baru bermutasi menjadi gerakan pro-referendum. Sejak itu, TNI kembali melancarkan serangan brutal kepada para aktivis dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Perang berhenti sejenak karena Tsunami melanda Aceh pada 24 Desember 2004. Namun, padamnya konflik tak membuat militer berhenti mencurigai siapapun yang mereka cap pengkhianat.

Dari berkas-berkas yang ada, saya menyatakan mulai percaya diri untuk menyusun narasi kronologis yang akurat tentang aksi genosida di Aceh, yang rangkaian peristiwanya bisa dilacak dari aktivitas militer sebelum dan selama pembantaian. Saya berharap agar dokumen-dokumen yang saya peroleh dapat dikembangkan sebagai bukti pembantaian sistematis di Aceh sepanjang 1965-66, tak terkecuali operasi militer di tingkat kabupaten dan kecamatan di Banda Aceh, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Tengah. Tak sedikit pula, kumpulan dokumen yang mencatat pembersihan aparat birokrasi di seluruh provinsi pasca-pembantaian.

Saya berusaha menyajikan bukti-bukti betapa TNI dengan kesadaran penuh melakukan pembantaian massal; bagaimana angkatan bersenjata merintis koordinasi dan memobilisasi pemerintah sipil serta masyarakat luas untuk ikut serta dalam kekejaman yang luar biasa, lantas mengambinghitamkan PKI sebagai musuh bersama. Keterlibatan yang bersifat kelembagaan ini awalnya tak disangkal TNI dan aksi genosida sendiri dijalankan sebagai kebijakan resmi aparat negara. Lewat dokumen-dokumen yang ada, The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Murder berusaha memetakan koordinasi kebijakan tersebut di tingkat nasional, provinsi, kecamatan, hingga desa.

Akhirnya, saya berharap Mechanics of Mass Murder akan memantik pertanyaan-pertanyaan baru yang mendorong kita agar lebih kritis memahami sebuah peristiwa, sehingga tak menelan mentah-mentah cerita resmi dari rezim yang berkuasa.

__________

Pembantaian 1965-66 adalah salah satu episode terburuk dalam sejarah Indonesia yang membentuk identitas kita sebagai bangsa. Meskipun telah lewat 50 tahun lebih, proses rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran kasus ini masih mengalami hambatan besar.

Tirto menayangkan serial khusus berupa nukilan atau ringkasan buku-buku akademik tentang pembantaian 1965-66 yang terbit sepanjang 2018. Serial ini terdiri dari empat artikel, ditayangkan setiap hari mulai Rabu (26/12/2018) hingga Sabtu (29/12/2018). Artikel ini adalah tulisan pertama.

"Pembunuhan Massal 1965: Bermula dari Aceh, Diulangi selama DOM" adalah ringkasan dari bab pendahuluan The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder yang diterbitkan Routledge. Disarikan oleh Irma Garnesia dan dikoreksi oleh JessMelvin. Bukunya dapat dibeli melalui situs web resmi Routledge.

Minat mendalami konflik separatis di Aceh mengantarkan saya pada topik yang sangat berlainan namun berhubungan erat: pembunuhan massal 1965-66. Sebagaimana yang saya tunjukkan dalam Mechanics of Murder, ada banyak kesamaan mencolok antara pembantaian 1965-66 dan Daerah Operasi Militer (DOM).

Konflik bersenjata di provinsi paling barat Indonesia ini berawal ketika Hasan di Tiro, seorang cicit ulama terkemuka dari Pidie, memproklamasikan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976. Sejak itu, TNI memperlakukan seluruh penduduk sipil Aceh sebagai kombatan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Hingga 2005, konflik yang berlangsung nyaris selama 30 tahun ini tercatat telah menewaskan sekitar 15.000 warga sipil.

Intensitas konflik kembali meningkat pada 2003. Empat tahun sebelumnya, gerakan pro-demokrasi di Aceh yang turut melengserkan Orde Baru bermutasi menjadi gerakan pro-referendum. Sejak itu, TNI kembali melancarkan serangan brutal kepada para aktivis dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Perang berhenti sejenak karena Tsunami melanda Aceh pada 24 Desember 2004. Namun, padamnya konflik tak membuat militer berhenti mencurigai siapapun yang mereka cap pengkhianat.

Dari berkas-berkas yang ada, saya menyatakan mulai percaya diri untuk menyusun narasi kronologis yang akurat tentang aksi genosida di Aceh, yang rangkaian peristiwanya bisa dilacak dari aktivitas militer sebelum dan selama pembantaian. Saya berharap agar dokumen-dokumen yang saya peroleh dapat dikembangkan sebagai bukti pembantaian sistematis di Aceh sepanjang 1965-66, tak terkecuali operasi militer di tingkat kabupaten dan kecamatan di Banda Aceh, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Tengah. Tak sedikit pula, kumpulan dokumen yang mencatat pembersihan aparat birokrasi di seluruh provinsi pasca-pembantaian.

Saya berusaha menyajikan bukti-bukti betapa TNI dengan kesadaran penuh melakukan pembantaian massal; bagaimana angkatan bersenjata merintis koordinasi dan memobilisasi pemerintah sipil serta masyarakat luas untuk ikut serta dalam kekejaman yang luar biasa, lantas mengambinghitamkan PKI sebagai musuh bersama. Keterlibatan yang bersifat kelembagaan ini awalnya tak disangkal TNI dan aksi genosida sendiri dijalankan sebagai kebijakan resmi aparat negara. Lewat dokumen-dokumen yang ada, The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Murder berusaha memetakan koordinasi kebijakan tersebut di tingkat nasional, provinsi, kecamatan, hingga desa.

Akhirnya, saya berharap Mechanics of Mass Murder akan memantik pertanyaan-pertanyaan baru yang mendorong kita agar lebih kritis memahami sebuah peristiwa, sehingga tak menelan mentah-mentah cerita resmi dari rezim yang berkuasa.

__________

Pembantaian 1965-66 adalah salah satu episode terburuk dalam sejarah Indonesia yang membentuk identitas kita sebagai bangsa. Meskipun telah lewat 50 tahun lebih, proses rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran kasus ini masih mengalami hambatan besar.

Tirto menayangkan serial khusus berupa nukilan atau ringkasan buku-buku akademik tentang pembantaian 1965-66 yang terbit sepanjang 2018. Serial ini terdiri dari empat artikel, ditayangkan setiap hari mulai Rabu (26/12/2018) hingga Sabtu (29/12/2018). Artikel ini adalah tulisan pertama.

"Pembunuhan Massal 1965: Bermula dari Aceh, Diulangi selama DOM" adalah ringkasan dari bab pendahuluan The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder yang diterbitkan Routledge. Disarikan oleh Irma Garnesia dan dikoreksi oleh JessMelvin. Bukunya dapat dibeli melalui situs web resmi Routledge.

Penulis: Irma Garnesia & Jess Melvin

Editor: Windu Jusuf

0 komentar:

Posting Komentar