18/01/2011 |

Hersri Setiawan

Situasi dan Kondisi Sastra Eksil Indonesia[1]

kata kunci: Indonesia, kesatuan politik, eksil politik,

identitas, perang sejarah

Sastra eksil Indonesia ialah karya sastra orang-orang eksil

Indonesia. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang Indonesia yang

terpaksa tidak bisa pulang kembali ke Indonesia karena situasi politik pada

tahun 1965, khususnya mereka yang bermukim di Eropa Barat, dan lebih khusus

lagi yang di Belanda. Situasi politik yang saya maksud ialah perubahan

pemerintahan secara drastis dari pemerintahan sipil ke pemerintahan di bawah

kekuasaan militer. Keadaan ini terjadi sejak sekitar kuartal pertama tahun

1966, yang diawali dengan apa yang dinamakan ‘Peristiwa G30S’ tahun 1965.

Terhambatnya warga Indonesia tidak bisa kembali ke tanah air, dan harus hidup

dari satu negeri ke negeri lain, oleh mantan Presiden Abdulrachman Wahid alias

Gus Dur menamai orang-orang eksil Indonesia sebagai ‘orang-orang yang terhalang

pulang’ atau ‘orang-orang klayaban’.

Dengan demikian yang disebut ‘Eksil Indonesia’ dalam kontek

tulisan ini adalah ‘eksil politik’. Bukan ‘eksil sosial-ekonomi’, seperti yang

pernah dialami orang-orang eksil Indonesia (baca: Jawa dan Madura) pada masa

kolonial yang harus bekerja sebagai buruh dan tenaga administarsi di

perkebunan-perkebunan besar di berbagai negeri, seperti Afrika Selatan, Sri

Langka, Suriname dan Kaledonia Baru. Catatan-catatan narasi para eksil

sosial-ekonomi dari Indonesia ini tidak ditulis oleh para eksil, dan belum

dieksplorasi para peneliti, tetapi sebagai bagian dari sejarah tutur yang

panjang tentang orang-orang yang ‘diselong’ atau ‘dibuang’, pada masa kolonial.

Sepatah kata Jawa ‘sélong’, yang berarti ‘buang’ itu sendiri berakar pada kata

‘Ceylon’, pulau tempat pembuangan para penjahat (sebenarnya ‘pemberontak’) dari

Pulau Jawa khususnya – pada masa ketika Ceylon menjadi tanah jajahan Belanda.

Perbendaharaan ‘eksil politik’ juga terdapat dalam lakon

cerita wayang purwa yang berjudul “Pandhawa Tundhung”, disadur dari salah satu

episode dalam kakawin Mahabharata atau Astadasaparwa, yaitu episode

Wirataparwa. Isi dan intinya, bahwa setelah Pandawa kalah dalam bermain dadu –

bahasa seni untuk ‘perang diplomasi’– dari musuh bebuyutannya, yaitu Kurawa,

Pandawa dihukum buang selama 13 tahun, dan identitas mereka harus dihapus

selama dalam pembuangan itu. Para Pandawa yang telah membuang ciri-ciri dan

jatidiri mereka, mencari suaka di wilayah Kerajaan Wirata. Pandawa hidup

sebagai eksil Politik!

Ada dua contoh lain tentang eksil politik di dalam sejarah

Indonesia, dari babakan sejarah yang jauh lebih muda, yaitu tentang masuknya

Islam ke Jawa pada sekitar awal abad ke-15. Barangkali M. Prijohutomo benar

ketika membantah teori ‘pénétration pacifique’ (dikemukakan antara lain oleh

Josseline de Jong), karena menurutnya sebaliknyalah yang terjadi: Islam masuk

dengan kekerasan dan pedang.[2] Masyarakat Badui berikut kebudayaan dan

tradisinya di Banten Selatan, yang ‘tertutup dari dunia luar’ sampai sekarang,

ialah korban kekerasan Islam ketika menundukkan dinasti Tarumanegara dan

membangun kerajaan Islam Banten di pantai barat Pulau Jawa. Hal yang serupa

terjadi pada masyarakat ‘Wong Using’ di Gunung Tengger Jawa Timur. Mereka,

‘Masyarakat Using’ itu, adalah sebagian dari masyarakat Hindu-Budha penduduk

kerajaan Hindu-Budha Majapahit, yang berani berkata ‘Tidak!’ terhadap Islam,

dan melarikan diri naik ke kaki pegunungan Bromo dan Tengger.

‘Using’ dari kata ‘sing’ ekuivalen dari kata Indonesia

‘tidak’ (bandingkan dengan kata ‘sèng’ dalam dialek Melayu-Ambon). Dilihat dari

sudut ini, maka apa yang sekarang kita kenal sebagai sastra Bali kuno, yang

tercatat dalam helai-helai lontar itu, tidak lain adalah buah kebudayaan atau

sastra ‘hibrida’ yang berkembang dari sastra Jawa Kuno di dalam pengungsian,

selama para pendukungnya mencari asil (asylum) di Pulau Dewata.

Kebudayaan eksil, tentu saja juga termasuk sastra eksil,

lahir sebagai akibat terjadinya dua atau lebih kekuatan ideologi dan kekuatan

politik – sekaligus juga kekuatan ideologi-politik – yang tidak terdamaikan,

sehingga pihak yang satu harus dilenyapkan atau diusir sejauh-jauhnya oleh

pihak yang lain. Hindu-Budha vs Islam (Badui, Wong Using, Bali Kuno – abad

ke-15), Belanda vs Jawa (Samin – abad ke-19), Kiri vs Kanan/Militerisme

(Diaspora Indonesia – dua dasawarsa pasca-PD II). Atau, dalam bentuk yang

‘lebih lunak’, hasil dari sekelompok makhluk yang kalah kuat yang dipindahkan

dengan paksa dari tempat satu ke tempat lain oleh sekelompok makhluk yang lebih

kuat. Seperti misalnya, antara lain, sastra Jawa Suriname dan sastra Jawa

Afrika Selatan, yang lahir dari kuli-kuli kontrak dari Jawa di kawasan-kawasan

tersebut.

Sama seperti halnya Eksil Pandawa, para Eksil Indonesia juga

harus membuang ciri-ciri dan jatidiri mereka. Perbedaan antara eksil Pandawa

dengan eksil Indonesia, jika Eksil Pandawa menghilangkan jatidiri sebagai

bagian dari hukuman yang dijatuhkan oleh Kurawa sebagai pemenang. Bagi Eksil

Indonesia, penghilangan jati diri itu dilakukan atas desakan dari penguasa di

mana mereka berlindung – semua eksil Indonesia yang bermukim di China mereka

harus bernama China, bahkan sampai di Eropa Barat pun (Perancis) mereka

‘mengubah nama’ mereka menjadi nama-nama Perancis! Goncangan perubahan itu

terlebih dirasakan oleh para eksil, karena di dalam ideologi mereka telah

ditanamkan ajaran, bahwa ‘dunia proletariat mereka’ adalah ‘dunia murni’,

sedang dunia di luar mereka adalah ‘lautan burjuasi’ yang serba kotor.

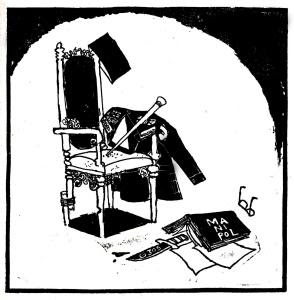

Tapi apakah bedanya antara (untuk mudahnya sebut saja:)

‘eksil PKI — Partai Komunis Indonesia’ dengan ‘eksil Pandawa’? ‘Eksil PKI’

bersama dengan perkembangan waktu berubah menjadi ‘Eksil Persatuan Kematian

Indonesia’, seperti diabadikan Basuki Resobowo dalam lukisannya, yang tidak

berprospek kecuali hilang tanpa jejak.[3]. Beda dengan Pandawa. Masa 13 tahun

pembuangan, yang hakikatnya pembunuhan, akhirnya tamatlah. Tamat satu episode

kisah, sekaligus disusul oleh, dan bersambung dengan, satu episode kisah baru.

Raja dan seluruh rakyat kerajaan Wirata dan sekitarnya berdiri di belakang

Pandawa untuk menghacurkan keserakahan dan menegakkan keadilan.

Peristiwa pergantian episode ini diabadikan dalam satu bait

syair kakawin, dalam bahasa Jawa:

Enjing bidhal gumuruh,

saking nag’ri Wiratha;

kèh ingkang bala-kuswa,

abra busananira,

lir surya wedalira,

saking ing jalanidhi.

Arsa madhangi jagad,

duk mungup-mungup anèng;

nèng puncak ing awukir …

dalam terjemahan saya:

Bangkit gemuruh di pagi hari,

dari negeri Wirata;

bangkit asykar tak terbilang,

merah menyala pakaian mereka,

bagai matahari terbit,

di ujung cakrawala.

Hendak menyinari hitam dunia,

ketika mulai terlihat

di puncak gunung …

Maka perang Bharatayudha pun pecahlah!

Bandingkan kisah ini dengan kisah kaum eksil Polandia sejak

negeri mereka dihancurkan Hitler dalam serangan ‘blitzkrieg’ 1939. Mereka

segera bangkit dari negeri-negeri tempat pelarian mereka (Perancis, Inggris,

dan Uni Soviet), dan berhasil menyusun kekuatan ratusan ribu partisan yang

bergerak di bawah tanah.[4]

Tentu saja saya tidak hendak mengajak kawan-kawan saya eksil

Indonesia untuk bangkit menyusun kekuatan dan melancarkan perang secara fisik

pula, melainkan menyusun kekuatan spiritual dan akal-sehat untuk melancarkan

perang-kemanusiaan secara damai. Saya setuju tanpa syarat pada seruan ‘Lawan!’,

dari penyair Widji Thukul dalam baris penutup salah satu sajaknya.[5]

Tapi

ketika pada 1987 saya ajak kawan-kawan menyusun antologi bersama, ‘kumpulan

suara’ selama 20 tahun lebih terbungkam (1965-1987) hanya dua penyair yang

mengirim tidak sampai sepuluh karya puisi mereka, yaitu Sobron Aidit dan Agam Wispi.

Lalu ketika sekitar satu tahun kemudian, saya ajak melakukan sensus terhadap

sesama kawan eksil, baik yang masih hidup maupun yang sudah dikubur, suara

ajakan saya itu ibarat angin tipis bertiup di gurun-pasir. Akhir yang sama

terjadi ketika saya mencoba menawarkan inisiatif untuk menyelenggarakan ‘Pekan

Pramudya’ di dua kota utama di Belanda, Den Haag dan Amsterdam, pada tahun 1989

– yang membantu saya, di Belanda, hanya W.F. Wertheim, Sampormes (anggota

Tweede Kamer dari Groen Links), suami-istri Harsono-Darmini, dan dari Indonesia

Joebaar Ajoeb.

‘Lawan’ tidak harus dalam gerakan yang berdarah. Tapi

‘lawan’ juga bisa diterjemahkan dalam gerakan ‘non-violence’. Anti-kekerasan

bukan sekedar taktik perjuangan politik, tapi adalah asas perjuangan. Namun

begitu ajakan demi ajakan gerakan non-violence untuk menyuarakan perlawanan

terhadap ketidak-adilan dan pemberangusan, pada saat itu, tidak pernah mendapat

sambutan sebagaimana mestinya. ‘Kawan-kawan masih tiarap! Kata Pramudya Ananta

Toer.

Mengapa bisa begitu? Barangkali jawabannya bisa dicari dalam

kata-kata terakhir yang diucapkan Oloan Hutapea, Direktur Akademi Sosial CC-PKI

‘Ali Archam’, ketika membekali kawan-kawan yang hendak diberangkatkan

bersekolah ke luar negeri saat itu: ‘Belajarlah baik-baik. Jangan pikir

ini-itu. Belajar dan hanya belajar. Nanti kalau kawan-kawan pulang kembali,

Bendera Merah sudah berkibar di udara Tanahair …’

Eksil Indonesia tidak pernah disiapkan atau mempersiapkan

diri menghadapi pergantian suasana dan cuaca. Mereka lupa atau memang tidak

pernah mengerti, bahwa sejarah ialah perkara pilihan dan bukan urusan

keberuntungan atau kecelakaan. Karena mereka selalu dibelai dan dibuai dengan

kepastian tentang kemenangan, yang daripadanya jabatan dan kedudukan tinggi

sudah tampak menjanjikan di depan mata-nasib.

Kata ‘Indonesia’ walaupun pada mulanya menunjuk pada

fenomena sosio-kultural (‘Indos’ dan ‘nesia’, pulau-pulau [di bawah pengaruh

kebudayaan] India), namun dalam perkembangan selanjutnya menunjuk pada sebuah

kesatuan politik yang ditopang oleh berbagai kesatuan etnis dan kebudayaannya

(1928), dan dimeteraikan pada awal sejarah Republik Indonesia dalam semboyan

“bhineka tunggal ika”. Walaupun Eksil Politik Indonesia lahir dari guagarba

yang sama, yaitu PKI dan gerakan kiri Indonesia, serta oleh paraji yang sama,

yaitu militerisme Suharto-Nasution, namun sebutan ‘politik’ di dalam katagabung

‘eksil politik’ itu mempunyai isi dan sifat yang berbeda. Hal ini disebabkan

oleh karena: (1) PKI sebelum September-65 pun sudah tidak monolit; (2) para

eksilnya berasal “dari Sabang sampai Merauke”, dan ditambah lagi (3) Eksil

Politik Indonesia berasal dari dua raksasa Blok Timur, Uni Soviet dan Republik

Rakyat Tiongkok dengan satelitnya masing-masing.

Situasi dan posisi Eksil Politik Indonesia menjadi bertambah

kompleks karena perkembangan kehidupan mereka sangat ditentukan oleh kekuasaan

politik tempat para Eksil Politik Indonesia itu berlindung. Dua kekuatan

politik raksasa blok Timur, yaitu Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok,

sangat memengaruhi pembentukan identitas dan pola pikir para eksil politik

Indonesia tersebut. Identitas itu membutuhkan ekspresi, dan untuk ekspresi

diperlukan kebebasan, sedangkan untuk kebebasan dituntut keberanian. Tapi di

sini, untuk menjadi berani, bagi eksil Indonesia harus berhadapan dengan

kendala ‘self-censorship’, karena ada garis imajiner yang tebal antara ‘kawan’

vis-a-vis ‘bukan-kawan’, antara ‘kita’ vis-a-vis ‘mereka’. Malah lebih dari

itu, sebagai kelanjutan dari perpecahan antara dua raksasa blok timur USSR vs

RRT, masing-masing dengan satelitnya, maka kelompok-kelompok ‘perkawanan’ dan

‘perkitaan’ menjadi semakin banyak, dan bersamaan dengan itu lingkup

‘perkawanan’ dan ‘perkitaan’ pun menjadi makin sempit.

Hal-hal tersebut di atas itu barangkali merupakan alasan

utama, mengapa proses kreatif harus terganggu. Harus menunggu datangnya waktu,

ketika menggunakan media bahasa Indonesia tidak akan mengundang bahaya, apabila

sampai tertangkap oleh ‘telinga musuh’.

Sebagai ilustrasi saya ingin menganalogikan keadaan semacam

itu, meskipun dalam lingkup yang lebih sempit, dengan kehidupan tapol di tempat

pengasingan mereka Pulau Buru. Di sana selama tahun 1968-1979, tapol-tapol yang

berasal dari berbagai suku di Indonesia saling bertutur-sapa tidak dalam bahasa

Indonesia, melainkan di dalam bahasa Jawa logat Surabaya dan bahasa Sunda.

Sehingga oleh militer penguasa kamp-kamp konsentrasi penggunaan bahasa selain

‘Bahasa Nasional’ itu digolongkan sebagai ‘konsinyes’ (larangan) berat, dan

mereka menamakan bahasa-bahasa daerah atau bahasa suku (notabene adalah ‘bahasa

ibu’) sebagai ‘basa-basa’ yang ditabukan.[6]

Di atas sudah disebut, bahwa di dalam perjalanan sejarah

mereka di luar negeri, sejak 1965 sampai sekitar 1984, konsep ‘eksil politik’

sudah berkembang dan menjadi berbeda, baik dalam isi maupun sifatnya. Sebuah

analogi menarik diungkapkan oleh pelukis Basuki Resobowo, seorang pelukis

ekpsresionis angkatan pertama Indonesia, yang meninggal pada awal 80-an di

Belanda. Di atas kanvasnya Basuki menggambarkan peristiwa dan suasana pemakaman

salah seorang eksil Indonesia di Belanda: Di langit di atas kerumunan para

pelayat di kuburan, melengkung warna-warni pelangi, bukan warna merahputih

Indonesia apalagi merah Komunis, sebagai latar belakang rangkaian huruf-huruf

yang berbunyi: Persatuan Kematian Indonesia – dengan tiga huruf ‘P’, ‘K’ dan

‘I’ berwarna merah dan selebihnya berwarna hitam.

Ungkapan itu adalah makna PKI yang ingin dilukiskan oleh

Basuki Resobowo. PKI di tengah masyarakat eksil Indonesia sudah bukan lagi PKI

di masa pra-Oktober 65! “PKI” versi Basuki hanya mampu mengerahkan ‘massa eksil

politik Indonesia’ ketika ada sesama eksil meninggal. Sekedar untuk menyatakan

sisa-sisa terakhir dari semangat setiakawan dan kesadaran klas, dan bukan untuk

diskusi tentang idealisme dan revolusi!

Menurut fitrah atau sifat asalnya hasil karya eksil politik,

seperti diatas sudah dikemukakan, selayaknya bersemangat dan berisi perlawanan.

Maka sastra eksil pun selayaknyalah sastra perlawanan. Tapi tidak demikian

halnya hasil karya eksil Indonesia. Sebelum mereka berduyun-duyun bereksodus ke

Eropa Barat, khususnya Belanda, mereka dibuai dalam mimpi besar dengan

slogan-slogan ‘revolusioner’ para pemimpin sendiri dan pemimpin tuan-rumah.

Sesudah mereka tiba di Eropa Barat, mulai sekitar awal 80-an, pun tetap

menempuh hidup tanpa jatidiri. Baru mulai tahun 1987 satu demi satu mereka

mengganti secarik surat bukti ‘stateless’ dari PBB dengan paspor dari negara

tempat mereka bermukim. Mulailah muncul tulisan-tulisan kecil, dalam berbagai

bentuk, melalui aneka majalah penerbitan mereka. Pada umumnya bisa dikatakan

dengan pasti, bahwa baru sesudah gelombang reformasi 1998 melimbur

dinding-telinga radio dan layar cakrawala teve di tempat-tempat kediaman

mereka, tulisan dan suara mereka membanjiri pers sibernetika dan memantul dari

dinding-dinding ruang diskusi.

Di antara sekian banyak hasil karya yang tak terbilang itu,

ada dua karya eksil politik Indonesia yang kental dan sarat dengan nafas

perlawanan. Pertama adalah ‘Sansana Anak Naga’, sebuah antologi puisi karya

JJ.Kusni, alias Emil, dengan kata pengantar oleh alm. Prof. W.F. Wertheim,

ditulis untuk mencatat peristiwa eksekusi mati atas Ruslan Wijayasastra dan

kawan-kawan. Kedua, sebuah kumpulan puisi cukup tebal yang belum pernah diterbitkan,

karya alm. Agam Wispi. Semangat perlawanan Agam, tak beda dari Basuki Resobowo,

terungkap dalam sarkasme yang sudah segera terbaca pada judul kumpulan puisinya

itu: ‘Amsterdam – Amstel – Amsteledam’.[7]

Di luar dari karya kedua penulis tersebut di atas, merupakan

karya-karya yang merekam kejadian masalalu di Tanahair, dan/atau kerinduan pada

mimpi kejayaan yang tak pernah terwujud. Tentang situasi ini Sitor Situmorang,

kira-kira sepuluh tahun yang lalu, mencoba menerangkan dengan sepatah kalimat:

“Kawan-kawan itu kaki mereka sudah di sini, sekarang, tapi kepala mereka masih

di sana, Indonesia pra-G30S!”

Di tengah suasana eksil yang demikian itu, sebagai bukan

seorang eksil, selama sepuluh tahun pertama dari delapanbelas tahun hidup saya

di Belanda, saya mencoba berlawan melalui ‘medan perang’ lain, yaitu ‘medan

perang sejarah’. Ini sebuah pilihan politik yang secara sadar saya yakini

sebagai jawaban untuk menemukan kembali kisah-kisah perlawanan terhadap

penghancuran gerakan rakyat. Melalui metode ‘oral history’ atau ‘sejarah tutur’

(sekaligus ‘tutur sejarah’), saya kumpulkan ‘serbuk-serbuk mesiu’ dan ‘peluru

perlawanan’, yang berbentuk kepingan-kepingan memori tentang kehidupan

kawan-kawan di Eropa Barat, China, Vietnam, dan Australia.

Impian saya satu: untuk menumbangkan hegemoni dan dominasi

sejarah militer di Indonesia, dan membangun sejarah dari bawah: Sejarah Rakyat.

***

[1] Naskah ini disusun untuk lokakarya tentang ‘Indonesian

exiles: crossing cultural, political and religious borders’, Maret 2009 di

Canberra Australia; teks Inggris dikerjakan oleh David T Hill, yang juga

memberikan kata pengantarnya, dalam RIMA, Review of Indonesia and Malaysian

Affairs, volume 44, number 1, 2010: 9-20.

[2] Prijohutomo, M., Sedjarah Indonesia, 1953. Ia

mengatakan, antara lain, tidak mungkin tangan atau hidung patung Budha di dalam

stupa-stupa di Borobudur itu banyak yang patah atau rusak, jika tidak dirusak

dengan benda keras, tongkat besi misalnya, melalui lubang-lubang stupa itu.

[3] Basuki Resobowo [ed. Hersri Setiawan], Bercermin di Muka

Kaca, 2005.

[4] Jósef Garlinski, Poland in the Second World War,

1939-1945, 1985.

[5] Widji Thukul penyair anti-militerisme yang gigih, lahir

1963, diculik dan ‘hilang’ sejak 1998.

[6] Hersri Setiawan, Kamus Gestok, 2003.

[7] Amstel kota lecil di barat-daya Amsterdam. ‘Amsteledam’

dilihat Wispi sebagai permainan kata, mengingat banyaknya ‘dam’ di Belanda

(‘dam’, waduk, bendungan). Dengan ‘Amsterdam’ sebagai pola, ia ubah Amstel

menjadi Amstel[e]dam, bukannya Amsteldam; karena: (1) menuruti ucapan orang

yang tidak bisa melafalkan bunyi ‘r’. dan (2) menyindir kawan-kawannya eksil

Indonesia yang belum fasih dan berlafal buruk jika berbicara dalam bahasa

Belanda.