Arif Novianto | February 24, 2017

Gerakan kontra-revolusi (Tragedi 1965) yang telah memukul mundur kesadaran dan kapasitas rakyat untuk memperjuangkan kehidupan mereka turut menghantam kehidupan Kampus-kampus di Indonesia. Kampus sebagai ruang kebebasan akademik tak luput dari pusaran kejahatan kemanusiaan. Civitas akademik di Kampus dari dosen, staf dan mahasiswa banyak yang dipecat, ditangkap dan tidak diketahui nasibnya. Mereka dianggap sebagai kaum kiri yang oleh militer pro-Soeharto dituduh terlibat pada peristiwa 30 September 1965.

Peristiwa kejahatan kemanusiaan1965 turut membentuk bangunan dan wajah kampus di Indonesia sekarang ini. Bagaimana tragedi 1965 mengubah wajah kampus di Indonesia (kurikulum, dosen, kebebasan akademik)? Apa dampak dari perubahan di masa itu yang hingga kini tetap kokoh bertahan? Apa implikasinya bagi masa depan kampus di Indonesia? Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, MAP Corner-klub MKP UGM pada selasa 24 November 2015 mencoba mendiskusikannya bersama Abdul Wahid, seorang dosen di jurusan Sejarah UGM.

Menurut Abdul Wahid, peristiwa pembunuhan massal 1965 dapat disebut sebagai “politisida atau genosida”, sedangkan pemberangusan yang juga terjadi di dunia akademik ia menyebut dengan istilah “Intellectualcide” (Genosida Intelektual). Sebelum melangkah lebih jauh tentang keterlibatan kampus, peran militer dan proses terjadinya genosida intelektual ini, Abdul Wahid memulai memantik diskusi dengan menjelaskan iklim politik Indonesia sebelum tahun 1965.

Dari tahun 1959-1963 terjadi peningkatan pesat jumlah Universitas di Indonesia. Universitas negeri meningkat dari 8 (1959) menjadi 39 (1963), Universitas swasta tumbuh dari 112 (1961) menjadi 228 (1965), Akademi negeri bertambah dari 55 (1961) menjadi 88 (1965) dan total pada 1965 ada 335 universitas/institute dengan 278.000 mahasiswa. Jumlah masyarakat yang terdidik secara formal pada tahun-tahun tersebut jelas mengalami peningkatan beratus kali lipat jika dibanding pada tahun 1940. Saat itu, hanya ada 79 mahasiswa yang lulus di Hindia ketika diperkirakan total populasi koloni mencapai 70 juta orang. Sedangkan jumlah lulusan pendidikan tinggi antara 1924 dan 1940 adalah 532, hanya 230 di antaranya merupakan penduduk pribumi (Wal 1963, dalam Aspinall, 2012: 157).

Jumlah mahasiswa yang begitu besar, membuat para mahasiswa mulai dilirik oleh partai-partai politik sebagai calon potensial untuk membangun massa konstituen. Pada periode ini, politik aliran menguat dan letupan-letupan ketegangan antar aliran terus terjadi. Politik aliran juga merangsek ke gerakan mahasiswa, ada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang terbentuk pada 5 Februari 1947, berafiliasi dengan partai islam modernis yaitu Masyumi. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berdiri tanggal 23 Maret 1954 berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dibentuk pada 1956 yang memiliki kedekatan dengan PKI dan juga ada Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) yang terbentuk pada 1955 yang berafiliasi dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Situasi politik nasional hingga tahun 1960an mencuatkan tiga kekuatan/idiologi besar yang saling bersaing yaitu PNI (nasionalis), NU (agamis) & PKI (komunis) yang oleh Soekarno hendak disatukan menjadi NASAKOM (Nasionalis, Agamis & Komunis). Soekarno pada masa itu menjadi revolusioner dengan mengeluarkan kebijakan dan jargon politik radikal menentang neo-kolonialisme dan neo-imperialisme seperti “Manipol-Usdek”, “Ganyang Malaysia”, “Nefos” dan juga isu Papua Barat.

Bagi Soekarno, Universitas harus mampu menjadi “alat revolusi nasional”. Universitas diarahkan untuk mendukung “Manipol-USDEK’ (Political Manifesto – UUD 45, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi-Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia) dan untuk mendukung propaganda anti-imperialisme dan the ‘new emerging forces’ (NEFOS). Kebijakan yang diambil oleh Soekarno bukan tanpa alasan, sisa-sisa ekonomi-politik kolonial, sisa-sisa feodalisme dan sisa-sisa kebudayaan kolonial mencoba untuk terus dihanguskan dalam revolusi nasional Indonesia. Itu karena bagi masyarakat kecil atau kaum Marheins, kemerdekaan secara politik juga harus ditunjang kemerdekaan secara ekonomi yaitu untuk mencapai kesejahteraan. Sementara perjuangan untuk mencapai hal itu membutuhkan organisasi massa, kampanye politik dan advokasi. Sementara kaum kelas atas dan masyarakat yang masih dalam enclave kolonial, mereka juga turut membangun organisasi massa untuk mempertahankan keistimewaan dan ideologi mereka. Itulah yang membuat politik aliran sangat menguat.

Gejala politik “aliran” ini telah membuat setiap masyarakat bisa menjadi anggota salah satu organisasi politik atau kelompok-kelompok afiliasinya, tak terkecuali dalam dunia kampus. Partai dan basis massa yang berafiliasi dalam aliran berkembang diantara jalinan dua gejala (Lane, 2014: 56). Pertama, adanya kekosongan organisasi sosial dikarenakan penindasan kolonial yang berlangsung ratusan tahun. Yang kedua, adalah kebutuhan proses pembangunan bangsa agar memiliki isian ekonomi-politik yang nyata: kemerdekaan tak akan berarti apa-apa bagi rakyat bila terpisah dari perjuangan untuk memperbaiki kehidupan material dan peningkatan kekuatannya, sebagaimana dibandingkan dengan hari-hari saat mereka masih menjadi “subyek” eksploitasi dan penghisapan oleh sistem kanibalistik kolonial. Itulah yang juga melandasi pandangan Soekarno untuk melakukan pembelahan bukan pemersatuan. Hal tersebut dapat dilihat dari tulisan Soekarno seperti “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” & “Kapitalisme Bangsa Sendiri”. Bagaimana Soekarno selalu menghadirkan pembelahan antara yang pro dan anti-kapitalis, pro dan anti eksploitasi. Artinya yang dieksploitasi berkepentingan menghentikan eksploitasinya; yang melakukan eksploitasi berkepentingan meneruskan eksploitasinya. Semua punya kepentingan yang saling berlawanan, padahal masih satu bangsa (Lane, 2011). Hal tersebut membuat setiap orang harus memilih akan berdiri pada sisi mana karena dua sisi tersebut saling berlawanan.

Pandangan politik Soekarno tersebut telah membuatnya dekat dengan ideologi kiri dan PKI. Pada masa itu PKI menurut Ruth T. McVey merupakan partai yang paling modern dengan kaderisasi kuat yang mengakar ke bawah yaitu dilakukan secara institusional. PKI memiliki lembaga kebudayaan, gerakan perempuan dan juga lembaga pendidikan progresif seperti Universitas Rakyat, Universitas Res Publica, Akademi Ali Archam, Akademi Bachtarrudin, Akademi Ronggowarsito dan juga yang lain. Lembaga pendidikan PKI menjadi institusi pendidikan formal yang sangat menarik bagi rakyat.

Konteks iklim politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh terjadinya perang dingin antar dua kekuatan besar yaitu Blok Barat (AS & Sekutunya) dengan Blok Timur (US & sekutunya). Hingga 1965, universitas menjadi ‘arena perang dingin’ karena menerima bantuan dari donor “Barat & Timur”.“Donor Barat” banyak membantu capacity building di bidang teknik, pertanian, peternakan, kedokteran dan pedagogik. Sedangkan “Donor Timur” membantu pembangunan “infrastructure”, di bidang sains, teknik dan humaniora. Pertarungan kedua blok juga merambah ke pemberian beasiswa-beasiswa pendidikan kepada para mahasiswa Indonesia.

Pada tahun 1960an, organisasi mahasiswa yang menjadi dominan adalah GMNI dan CGMI. Ini tidak terlepas dari afiliasi mereka kepada partai politik yang berkuasa saat itu, yaitu PNI dan PKI. Pada awal 1960an GMNI memili jumlah anggota 77.000 orang sedangkan CGMI sekitar 35.000 orang pada 1964an (Maxwell, 1997: 118). Organisasi mahasiswa intra-kampus Dewan Mahasiswa (Dema) dan Komisariat Dewan Mahasiswa (Kodema) menjadi arena persaingan politik antar gerakan mahasiswa. Ada dua kluster yang sering beradu mendapatkan posisi strategis di Dema dan Kodema ini, yaitu kluster berbasis agama: HMI, PMII, PMKRI, GMKI, IMM dan kluster berbasis sekuler: GMNI, CGMI, Germindo, Perhimi dan IPPI. Pengaruh pertarungan gerakan mahasiswa sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Wahid juga sampai ke para dosen dan staff. Banyak intrik politik dari karir penunjukan pimpinan di kampus yang didasarkan pada kedekatan dosen dan staf pada organisasi kemahasiswaan tertentu.

Terjadinya operasi militer pada 30 September 1965 yang telah membunuh 6 Jenderal dan 1 Perwira Tinggi TNI AD, disikapi oleh militer pro-Soeharto dengan bergerak cepat dan memonopoli arus informasi publik dengan menuduh PKI sebagai pelaku operasi militer. Pemburuan dan kejahatan kemanusian kemudian terjadi diberbagai daerah dengan menyasar para komunis dan Soekarnois. Kampanye counter-revolutionary/anti-komunis di kampus dimulai serentak di minggu pertama Oktober yang dilakukan dengan proses seperti berikut:

- Menteri PTIP menerbitkan SK No.1/dar 1965 untuk membekukan 14 lembaga yang (diduga) berafiliasi ke PKI

- SK No.4/dar 1965 untuk menutup 2 institut PKI lain;

- SK No. 16/dar 1965 membubarkan CGMI, Perhimi, IPPI

- Ini ditindak lanjut dengan Instruksi TNI no. 22/KOTI/1965 tanggal 10 Oktober men-skrining semua kampus

Proses skrining dimulai serentak sesudah Menteri PTIP mengeluarkan SK tanggal 24/10/1965: Hasil awal diumumkan pada 2/1/1966; beberapa universitas melaporkan hasil skrining. Hanya beberapa universitas yang mengumumkan hasilnya secara terbuka, kebanyakan menyembunyikannya (sebagai dokumen rahasia). Proses skrining ini dilakukan dengan mendata siapa saja kaum kiri di kampus. Skrining berjalan dengan dramatis dan tricky:

- Rektor universitas ‘ditunjuk’ sebagai ketua tim penyelidikan khusus mahasiswa/pegawai (TPCM/TPCP) di bawah TNI untuk screen universitasnya, tetapi juga ‘binaannya’.

- ‘Pendataan’ melibatkan mahasiwa dan dosen, untuk menyusun daftar nama ‘tersangka’ (beberapa kemudian terlibat dalam proses ‘interogasi’, misalnya: Lukman Soetrisno di UGM)

- Proses berjalan hirarkhis, atasan memaksa bawahan untuk menyerahkan nama, seringkali secara serampangan tanpa verifikasi

Dalam proses skrining karena kampus sebagai institusi tidak mempunyai data siapa saja mahasiswa, dosen atau staff yang memiliki afiliasi politik dengan PKI, maka para mahasiswa anti-komunis (dari organisasi yang bertentangan dengan CGMI seprti HMI) dimanfaatkan untuk menunjuk para mahasiswa yang masuk CGMI, Perhimi, IPPI atau yang berafiliasi dengan PKI.

Tabel 01. Hasil Proses Skrining Kaum Kiri di Kampus pada Tragedi 1965

| No | Universitas | Dosen (karyawan) | Mahasiswa |

| 1. | Universitas Gadjah Mada | 115 | 3,006 |

| 2. | Universitas Padjadjaran | 25 | 227 |

| 3. | IKIP Bandung | 17 | 63 |

| 4. | Universitas Diponegoro | 17 | Tidak tersedia |

| 5. | Univ. Sumatera Utara | 5 | 10 |

| 6. | Universitas Andalas | Tidak tersedia | 39 |

| 7. | Universitas Hasanudin | 95 | Tidak tersedia |

| 8. | Universitas Sam Ratulangi | 24 | 100 |

| 9. | IKIP Menado | Tidak tersedia | 19 |

| 10 | Universitas Mulawarman | 1 | ‘Beberapa’ |

| Total | 299 | 3464 | |

Hasil dari proses skrining tersebut, UGM (Universitas Gadjah Mada) mencatat 115 Dosen atau Karyawan dan 3.006 Mahasiswa yang diduga terlibat dalam gerakan pemberontakan padahal jumlah mahasiswa di UGM saat itu sekitar 12.000 mahasiswa (UGM menjadi yang tertinggi). Mereka yang di data dalam proses skrining sebagian menjadi tahanan politik selama beberapa tahun; sebagian di-Buru-kan; dan lainnya tidak diketahui nasibnya. Dalam penjelasannya Abdul Wahid memaparkan bahwa para mahasiswa yang terdata diwajibkan melapor ke kampus pada 3 kali 24 jam setelah hasil skrining dipublis di media massa, dan banyak sekali yang tidak melapor. Itu artinya mereka sudah dihantam dengan mekanisme yang lain di luar kampus. Karena proses skrining tersebut juga bersamaan dengan proses pemburuan dan pembunuhan massal kaum kiri di berbagai pelosok Indonesia.

Arsip dokumen hasil proses skrining dari kampus-kampus di Indonesia memang banyak yang dirahasiakan atau tidak dibuka dokumennya kepada publik sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Wahid. Itulah mengapa membuat Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan kampus besar lain tidak ada dalam data hasil skrining diatas (lihat tabel 01). Abdul Wahid melihat hanya UGM yang memang terbuka dalam membuka hasil proses skrining di kampusnya, tanpa melakukan manipulasi data untuk mengurangi jumlah dosen, staff dan mahasiswa yang terdata dalam proses tersebut.

Selain proses skrining atau pembersihan kaum kiri di kampus, dunia akademik kampus juga melakukan pembersihan terhadap buku-buku bertendensi kiri di perpustakaan dan merubah kurikulum mereka menjadi kapitalisme sentris. Proses tersebut dilakukan dibawah tekanan militer. Hal tersebut mendapat legitimasi dengan disahkannya TAP MPR RI No.XXV/MPRS/1966 yang berisi pelarangan terhadap idiologi komunisme/ marxisme-leninnisme.

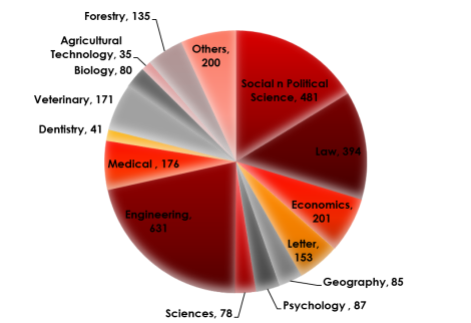

Tabel 02. Hasil Skrining di UGM Versi 2/1-66 Berdasarkan Fakultas

Namun ketika ditanya tentang keterlibatan kampus (seperti UGM) secara Institusional dalam melakukan genosida intelektual, Abdul Wahid menyatakan bahwa data yang dimilikinya sampai saat ini belum menemukan adanya keterlibatan kampus secara institusional. Abdul Wahid cenderung melihat bahwa kebijakan kampus waktu itu tak bisa terlepaskan dari tekanan militer yang telah melakukan kudeta merangkak, karena relasi kampus tak bias dilepaskan pada relasi kuasa diatasnya. Sedangkan keterlibatan orang-orang kampus yang turut melakukan intrograsi, penyiksaan dan pembunuhan paska September 1965 itu lebih bersifat personal. Seperti Loekman Soetrisno (LS) yang namanya disebut-sebut turut terlibat dalam kejahatan kemanusian 1965 dalam kesaksian seorang korban di IPT 1965. Abdul Wahid menyatakan bahwa LS pada waktu itu selain seorang dosen juga merupakan anggota CPM (Corps Polisi Militer). Sehingga perlu penelitian lebih mendalam untuk melihat dan menemukan terlibat tidaknya kampus secara institusional dalam proses genosida intelektual dan kampus juga harus membuka diri dengan memberikan akses terhadap dokumen-dokumen rahasia mereka, karena tragedi 1965 telah menciptakan sejarah kelam bagi perkembangan Indonesia selanjutnya.

Peristiwa pembunuhan massal dan genosida intelektual paska September 1965 ini memang telah menimbulkan pengaruh mendalam bagi universitas di Indonesia. Beberapa diantaranya sebagaimana yang dilihat oleh Abdul Wahid adalah sebagai berikut:

- Hilangnya satu generasi intelektual, produk dari periode tahun 1950an yang kosmopolitan dan liberal (termasuk mereka yang menjadi eksil)

- Penghapusan sistematis jejak dan pemikiran, gagasan memori dan unsur-unsur ‘kiri’ dari kampus Indonesia

- Reorientasi ‘komitmen dan ideologi’ intelektual di beberapa kalangan akademisi Indonesia

- Kerjasama internasional menjadi sangat berorientasi Barat, khususnya USA dan Eropa Barat

- Dalam kurikulum, terutama ilmu sosial, teori Marxist/conflict ‘ditinggalkan’ dan buku/literatur kiri ‘menghilang’ dari perpustakaan kampus (TAP MPRS 25/1966)

- Budaya intelektual dan tradisi kritis menurun, sedangkan aktivisme politik mahasiswa dibatasi dengan ketat

- Minat riset seputar Peristiwa 1965, isu agraria, dan gerakan buruh menjadi lemah, atau dihindari karena self-censorship tapi juga karena kebijakan (kampus)

- Universitas menjadi semakin birokratis, kapitalistik dan market-oriented (Nugroho 2009)

Dampak Peristiwa 1965 bagi universitas (negeri) di Indonesia memang sangat besar; mulai dari sisi SDM dan personalia, akademik, hingga manajerial aspek. Strategi anti-komunis Orde Baru pasca 1965 bisa dianggap sebagai kekerasan (kultural) intelektual yang turut membentuk ‘state of the art’sistem pendidikan tinggi Indonesia saat ini. Kisah tidak menyenangkan ini (inconvenient story) sudah seharusnya diintegrasikan ke dalam narasi sejarah 1965 dan tentunya penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk memahami kompleksitasnya.

Sumber: MAP Corner UGM

0 komentar:

Posting Komentar