Bima Satria Putra

February 16, 2017

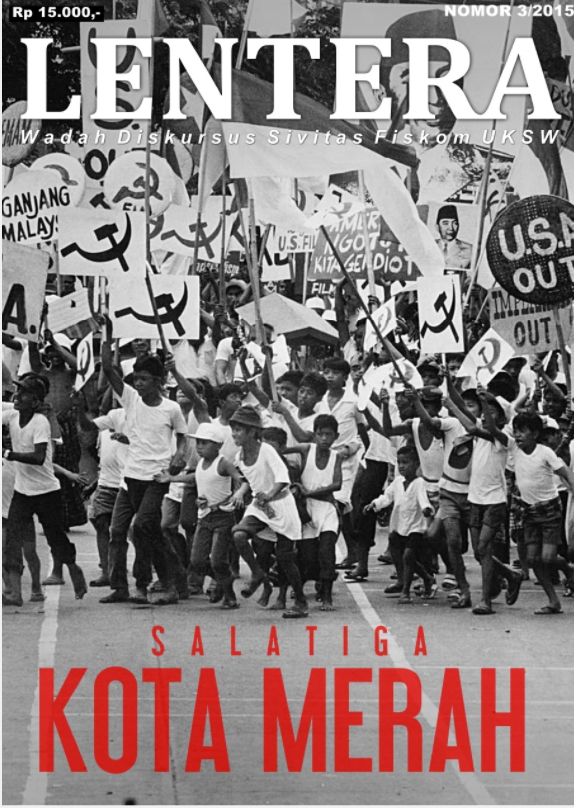

Ketika memimpin redaksi majalah kampus Lentera di 2015, Bima Satria Putra mengangkat peristiwa 1965 sebagai tema. Polisi membredel edisi “Salatiga Kota Merah” dan menginterogasi Bima selama lima jam.

Ketika memimpin redaksi majalah kampus Lentera di 2015, Bima Satria Putra mengangkat peristiwa 1965 sebagai tema. Polisi membredel edisi “Salatiga Kota Merah” dan menginterogasi Bima selama lima jam.

Membaca buku Pengakuan Algojo 1965 hasil reportase Tempo, saya jadi mengetahui bahwa di Tengaran dan Beringin, sekitar Kota Salatiga, terjadi pembantaian terhadap anggota PKI dan mereka yang dituduh terlibat G30S. Saya melakukan riset pustaka lebih lanjut dan temuannya sama: terjadi penangkapan, eksekusi tanpa sidang, pemerkosaan, perampasan dan pembunuhan.

Narasi perihal peristiwa 1965 jarang sekali begitu mendalam untuk kejadian lokal. Mereka tertimbun dalam lembaran-lembaran aras nasional di Jakarta. Misalnya cerita-cerita soal lubang buaya, atau penangkapan jenderal-jenderal Angkatan Darat dan peristiwa pagi 1 Oktober ketika Suharto turun tangan.

Beberapa orang kurang sadar bahwa sebuah peristiwa layaknya puzzle, yang setiap potongannya melengkapi gambaran keseluruhan yang lebih utuh.

Saya dan beberapa teman lain juga bermaksud demikian, turut serta melengkapi puzzle peristiwa 1965, yang potongannya berceceran atau sengaja dihilangkan.

Seperti ditulis Ariel Heryanto, pelanggaran HAM berat masa lalu bukannya terlupakan. Bagaimana mungkin sebagian besar masyarakat lupa akan peristiwa tersebut, jika mereka bahkan tidak mengetahuinya?

Karena itu, seharusnya situs tempat artikel ini diterbitkan dinamai ‘tahu65’, bukan ‘ingat65’.

Jadi menurut saya, sudah jadi kewajiban bagi mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana untuk turut merekonstruksi peristiwa tersebut, lalu menyampaikannya kepada masyarakat Salatiga. Bukan untuk mengingatkan, tapi memberitahu. Ini loh! Suatu ketika pernah terjadi saat nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian sempat hilang dari muka bumi di dekat tempat kamu tinggal.

Tidak lama kemudian sebagai Pemimpin Redaksi Lentera, saya menyampaikan sebuah rancangan untuk mengangkat peristiwa 1965 sebagai tema majalah selanjutnya. Beberapa menolak rancangan ini. Tapi keputusan telah disepakati, mereka yang berani bisa ikut dalam produksi majalah.

Beberapa memutuskan tidak ikut dengan beragam alasan. Salah satunya latar belakang keluarga. Tapi kehendak bebas mereka harus dihormati. Demikianlah akhirnya majalah Lentera diproduksi oleh hanya sebagian awak redaksi saja.

Saat produksi dimulai pada 2015, peristiwa 1965 telah terjadi 50 tahun yang lalu. Asumsinya, siapapun yang berusia di atas 70 tahun saat itu, berarti berusia 20 tahun ketika 1965. Jadi saya bersama seorang rekan mewawancarai Waginem, seorang nenek di Randuacir, sebuah desa di pinggiran Kota Salatiga.

Ada banyak pengalaman menyedihkan soal produksi majalah. Mbah Waginem yang penggunaan bahasa Indonesia-nya kurang lancar itu tidak tahu berapa usianya. Anaknya yang juga sudah tua menduga ia berusia hampir 100 tahun. Ia bercerita sangat banyak soal zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Tapi, saat kami menyinggung soal PKI, ia bilang telah lupa dan kemudian terdiam. Mustahil saya pikir, apalagi ia bisa cukup fasih melafalkan beberapa lagu senam Jepang.

Tak lama ia berkata, “tapi saya tidak diciduk, kan?”

Saat itu juga saya lemas.

Saya semakin sadar bahwa peristiwa 1965 meninggalkan trauma dan ketakutan berlebihan, bahkan kepada mereka yang bukan korban atau pelaku. Kami bahkan tidak dapat memastikan apakah ia saksi mata.

Memangnya, apa yang telah ia saksikan atau ia dengar dari peristiwa tersebut? Apakah sebegitu mengerikannya sehingga 50 tahun telah terlampaui, ia bahkan masih takut diciduk? Oleh dua orang mahasiswa pula. Ini dramatis.

Peristiwa itu saya tulis sebagai pengantar dalam editorial majalah Lentera didampingi dengan sebuah sketsa nenek tua. Tata letak sudah siap, tapi anggaran tidak ada.

Saya punya sedikit uang sisa Juara 1 lomba menulis dari Kementerian Pertahanan. Saya berangkat ke Jakarta dan disalami langsung oleh Ryamizard Ryacudu, seorang petinggi negara yang secara konfrontatif hendak melawan PKI dan menolak rekonsiliasi peristiwa 1965.

Hadiah kemenangan tersebut adalah Rp 5 juta. Lumayan. Lucunya (atau menyedihkan?), Rp 1,5 juta dari uang hadiah tersebut saya gunakan untuk membantu memproduksi majalah Lentera.

Ryamizard pasti tidak tahu soal ini. Seandainya tahu pun, mungkin tidak jadi masalah baginya. Tapi ini jadi masalah bagi saya. Bayangkan, perjuangan romantis saya membela korban 1965 didanai oleh, kalau boleh dibilang, musuh. Ini ironis.

Saya sempat menduga bahwa ketika Lentera terbit, redaksi akan mendapatkan kecaman. Tapi pembredelan adalah hal lain. Kami tidak siap untuk ini.

Saya beserta Bendahara dan Pemimpin Umum datang dipanggil polisi. Setibanya di kantor Polres Salatiga, kami juga menjumpai Dekan Fiskom serta jajaran Pembantu Rektor UKSW. Mereka meminta kami untuk menghentikan distribusi dan menarik majalah dari peredaran untuk kemudian dibakar.

Kami menolak. Namun paksaan polisi serta pimpinan kampus, membuat kami tunduk. Kami memutuskan untuk menuruti mereka, dengan satu catatan, ada ganti rugi -yang mana kelak tidak dipenuhi-. Kami juga kemudian secara sembunyi-sembunyi melarikan puluhan majalah ke Boyolali.

Hari itu juga kami diinterogasi selama lima jam oleh polisi. Kami diperlakukan dengan baik oleh polisi lucu yang tidak pandai menggunakan Microsoft Word. Saya ditawari rokok dan makan nasi padang yang sangat nikmat.

Interogasi yang saya alami jauh dari bayangan buruk, seperti kaki-tangan saya terikat dalam ruangan dengan lampu yang redup. Sementara di belakang saya, berdiri seorang polisi atau tentara kekar yang siap menghajar saya dengan pentungannya.

Jauh sekali dari cerita-cerita penyiksaan korban 1965. Saya merasa beruntung hanya mengalami kebosanan selama interogasi. Tapi mereka, yang telah mati di sungai-sungai dan di kebun-kebun pada 1965, astaga…

Saya punya kedekatan dengan segala hal berbau militer. Ayah saya seorang pensiunan TNI AD. Kakaknya adalah polisi. Dan anaknya, sepupu saya, menikahi seorang satpam. Tapi hal ini tidak mengurangi rasa takut dan bingung saya soal, bagaimana mungkin perdamaian diwujudkan dengan barisan orang bersenjata?

Setelah lulus SMK, saya diminta untuk mendaftar menjadi polisi. Kemudian saya datang ke kantor polisi untuk mengambil formulir sambil mengenakan kaos, celana sobek, sendal dan rambut yang gondrong. Saya diusir dan tidak pernah kembali lagi.

Sekarang saya merasa sangat beruntung sekali tidak menjadi polisi atau militer. Sebab sebagian besar dari mereka, masih terjebak dalam tempurung doktrin ultra-nasionalisme bahwa PKI adalah pemberontak dan hendak menghancurkan NKRI.

Saya sering berdebat soal 1965 dengan ayah, bagaimana mungkin pula nasionalisme dapat diwujudkan dengan membantai saudara sebangsa?

Saya merasa memilih arah yang benar dari persimpangan jalan kemanusiaan. Saya memilih untuk mendukung rekonsiliasi 1965 disertai dengan pembongkaran kebenaran dan pengembalian hak-hak korban serta permohonan maaf. Juga satu hal, jaminan akan kepastian bahwa pelanggaran yang sama tidak terulang lagi, selamanya.

https://medium.com/ingat-65/saya-memilih-jalan-yang-benar-f7b1de7f294d#.uebgg69f8

0 komentar:

Posting Komentar