Menurut Fransisca Fanggidaej dalam Memoar Perempuan Revolusioner (2006: 133), Batalyon pimpinan Maladi Jusuf berada di bawah komando Brigade 29 di tahun 1948. Komandan Brigadenya adalah Letnan Kolonel Dachlan. Di dalam brigade pimpinan Dachlan ini banyak sekali orang-orang kiri. Kebanyakan bekas Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) bergabung di dalamnya.

Diungkapkan Harry Albert Poeze dalam Madiun 1948: PKI Bergerak (2011: 197), Brigade 29 bermarkas besar di Kediri. Sementara batalyon elite pimpinan Maladi Jusuf bermarkas di selatan Kediri. Brigade ini terlibat dalam Peristiwa Madiun dan belakangan dianggap melakukan pembangkangan. Mereka bertempur melawan tentara kiriman dari Pemerintah Republik di Yogyakarta.

Di antara pasukan Dachlan, Batalyon Maladi Jusuf adalah yang paling unggul. Tentara pemerintah sulit menaklukannya. Setelah Brigade Dachlan disikat, Batalyon Maladi Jusuf selalu berhasil kabur. Menurut Himawan Soetanto dalam Perintah Presiden Soekarno: Rebut Kembali Madiun (1994: 215-217), batalyon ini kerap bertempur untuk melindungi rombongan mantan Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin, sang pemimpin Front Demokrasi Rakjat (FDR).

Setelah Oktober 1948, sisa batalyon Maladi Jusuf belum hancur. Pasukan ini bertahan di sekitar jalan poros Ngawi-Sragen. Di jalan poros itu, sisa pasukan yang bersenjata, dan sudah pasti berbahaya, bisa mencegat siapa saja yang melewatinya.

Diperintahkan Amir Sjarifoeddin

Dalam bukunya yang lain, Madiun: Dari Republik ke Republik (2006: 181), Himawan Soetanto mengisahkan bahwa pada 9 November 1948 ada pergerakan pasukan dari arah Lawu menuju utara, menyeberangi jalan poros itu. Warga desa Plang Lor terheran-heran melihat banyaknya rombongan pasukan. Ada yang berseragam militer, ada juga yang berpakaian hitam seperti warok (pendekar Ponorogo).“Tiba-tiba dari arah barat meluncur suatu mobil sedan berwarna hitam. Dari mobil itu keluar tiga orang yang langsung ditodong dengan senapan, dilucuti dan diseret beramai-ramai,” aku Kromo Astro, seorang kamitua Prang Lor, seperti dicatat dalam Lubang-lubang Pembantaian: Petualangan PKI di Madiun (1990: 156-157).Para pengepung menebak bahwa mereka yang berada di mobil hitam itu adalah pembesar yang pulang dari Yogyakarta. “Wah, ini pembesar yang kerjanya makan enak tidur enak,” kata orang-orang FDR itu.

Kromo Astro mengaku, ketika para penumpang mobil itu hendak dibunuh, ia berusaha mencegahnya. Jika dibunuh di pasar, maka warga desa akan merasa ngeri.

Kemudian datanglah seseorang dengan mengendarai kuda. Para pengepung memanggilnya "Pak Amir". Dalam catatan kaki di buku Harry Poeze disebutkan bahwa beberapa sumber menyatakan Amir Sjarifoeddin berada di lokasi kejadian dan sempat berbincang-bincang dengan tawanan.

“Pak Amir memerintahkan agar ketiga orang itu dibunuh di saja di hutan yang lebih jauh. Ketiga orang itu kemudian diarak beramai-ramai ke dalam hutan sambil terus disoraki dan dicaci maki,” aku Kromo Astro.Tiga orang yang dibunuh itu memang pejabat negara. Belakangan diketahui, para korban adalah Komisaris Besar Doeryat, Komisaris Polisi Soeroko, dan Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo. Nama terakhir adalah mantan Gubernur Jawa Timur. Meski tak jadi gubernur lagi ketika disergap, orang-orang tetap mengenalnya sebagai Gubernur Soerjo.

Di sekitar tempat pembunuhan itu, kemudian dibangun sebuah monumen untuk mengenang Ario Soerjo.

“Laporan tentang peletakan batu pertama monumen pada 14 Juli 1973 mencantumkan tanggal 10 November, dan menyebut Maladi Jusuf sebagai pimpinan dari kelompok PKI yang menahan Soerjo dan rombongannya,” catat Poeze (2011: 265).Menurut Suripno, salah satu pengepung, sebenarnya tak ada maksud untuk membunuh mereka. Para pengepung ingin memperlakukan Soerjo dengan baik untuk mengorek berita dari Yogyakarta. Rombongan itu ketinggalan banyak kabar terkini di akhir 1948 itu. Mereka merasa hidup dalam ketidakpastian. Para pengepung kemudian mendapat serangan mendadak dari TNI dan mereka yang tertawan kemudian dibunuh.

Cerita lain terkait kematian Soerjo ditulis Soebagijo I.N. dalam biografi mantan gubernur Jakarta, Sudiro: Pejuang Tanpa Henti (1981: 191) Di hari naas tersebut, dalam perjalanan pulang dari Yogyakarta, Soerjo sempat singgah di rumah Sudiro yang saat itu menjabat Residen Solo. Sudiro menyebut, peristiwa itu terjadi pada 11 November.

Buku biografi Soerjo yang dirilis pemerintah, Gubernur Suryo (1982: 160-161), yang disusun Sutjiatningsih, menyebut Soerjo baru pulang dari Yogyakarta dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 10 November 1948. Soerjo sempat disarankan Hatta untuk menunda kepulangan, tapi dirinya bersikeras pulang. Di buku tersebut ditulis, “Setibanya di desa Bogo, Kedunggalar, Ngawi, mobil Pak Suryo berpapasan dengan sisa-sisa gerombolan PKI yang dipimpin Maladi Jusuf (hlm. 160-161).

Maladi Hilang, Soerjo Dikenang

Setelah kejadian, Maladi Jusuf tidak ikut dihabisi tentara pemerintah yang kerap gagal membekuknya. Berhubung ada Agresi Militer 19 Desember 1948 atas Yogyakarta yang disusul penawanan pejabat RI, maka banyak sisa kombatan yang terlibat dalam Peristiwa Madiun terlupakan. Mereka dibiarkan masuk bergabung dengan TNI lagi. Termasuk Maladi Jusuf dan pasukannya.“Saya dengar bahwa batalyon itu direhabilitasi oleh Kolonel Gatot Subroto sebagai pasukan TNI, oleh karena aktif melawan Belanda dalam Perang Kemerdekaan Kedua,” aku Sayidiman Suryohadiprojo dalam Mengabdi Negara Sebagai Prajurit TNI: Sebuah Otobiografi (1997: 105).Sayidiman menaruh curiga pada Maladi Jusuf dan bawahannya waktu bertugas di Jawa Barat. Sekitar 1965, Maladi Jusuf kena garuk aparat terkait G30S. Setelah itu tak ada lagi kabar tentangnya.

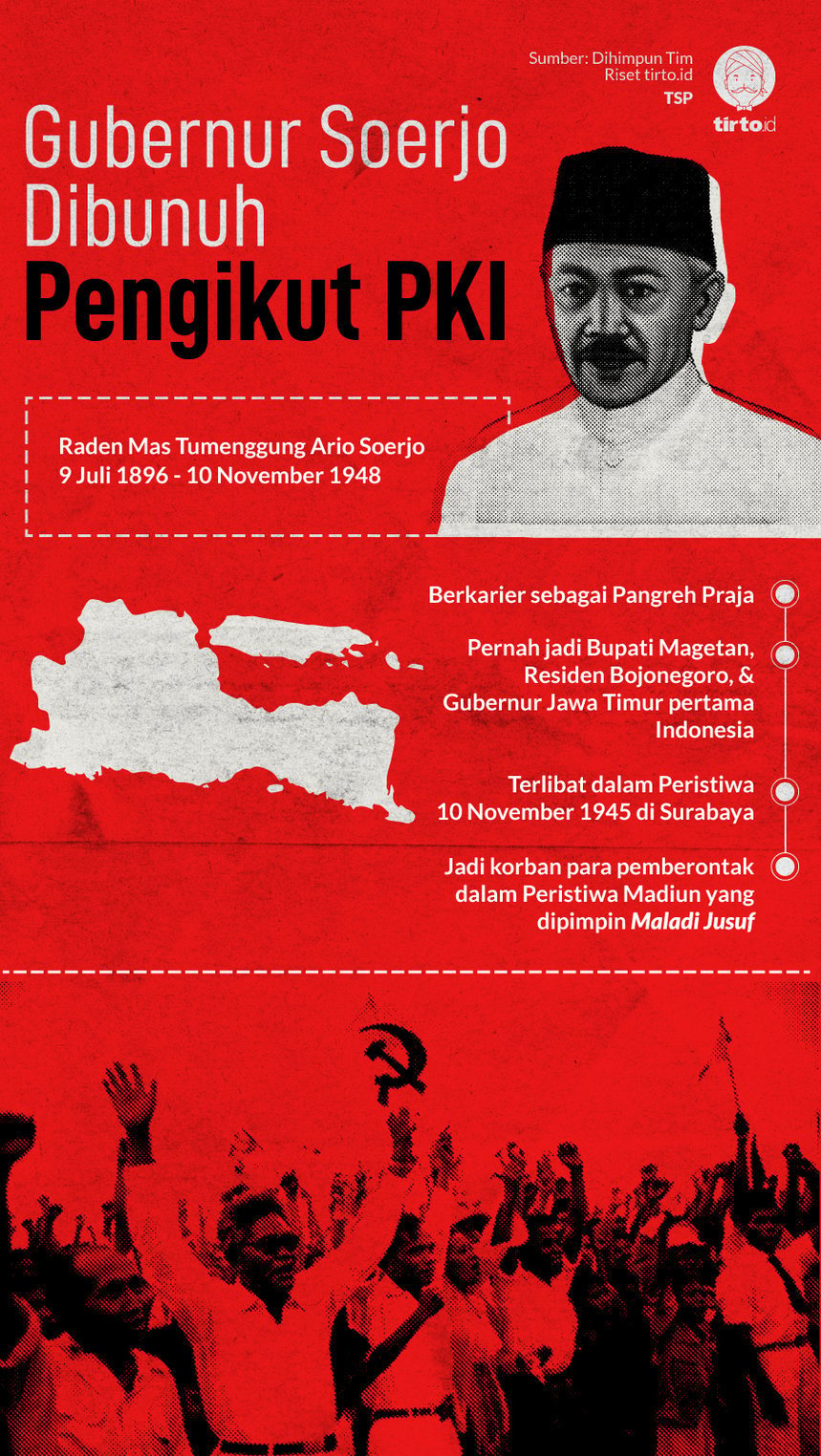

Ario Soerjo tentu saja terus dikenang. Baik terkait jasa-jasanya pada Republik Indonesia dan juga sebagai korban kekejaman kombatan PKI Madiun. Pangrehpraja lulusan OSVIA yang pernah jadi mantri polisi di zaman kolonial ini pernah menjabat Bupati Magetan di waktu Jepang belum datang.

Di zaman Jepang, dia jadi Residen Bojonegoro. Pada akhir masa pendudukan Jepang, Soerjo termasuk salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, dia diangkat menjadi Gubernur Jawa Timur. Pada saat hari naas 10 November 1948 itu, Soerjo tidak lagi gubernur, melainkan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Republik Indonesia.

_________

Infografis dalam artikel ini telah mengalami revisi. Sebelumnya, terdapat kesalahan foto Maladi Jusuf. Foto yang ditampilkan adalah R. Maladi (Menteri Olahraga 1964-1966). Kami menghilangkan foto tersebut sebagai koreksi dan memohon maaf kepada semua pihak yang dirugikan, terutama kepada keluarga R. Maladi

Penulis: Petrik Matanasi

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Para pengepung ingin memperlakukan Soerjo dengan baik untuk mengorek berita dari ibu kota Republik.