Oleh: Maulida Sri Handayani - 8 Maret 2017

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany (kanan) dan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Di era Pilkada langsung, 137 tahun sejak kelahiran Kartini, bermunculan pemimpin daerah perempuan. Namun sebagian di antaranya mengandalkan modal dinasti politik.

Pada 1899, seorang gadis bangsawan Jepara berkirim surat pada gadis lain di negeri penjajahnya. Ia mengeluhkan nasib perempuan bangsanya yang terbelenggu adat istiadat. Tapi, Kartini, si gadis Jepara, meyakini suatu hari perempuan di negerinya bisa terbebaskan dari segala hal yang dianggap kerangkeng itu.

Dibandingkan dengan kecenderungan pemenuhan hak politik perempuan di seluruh dunia pun, Indonesia tak bisa dibilang payah. Kebanyakan negara baru mencantumkan hak pilih bagi perempuan dalam undang-undangnya pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, termasuk negara-negara Barat.

Amerika Serikat baru membolehkan perempuan untuk memilih pada 1920, 144 tahun setelah mereka merdeka. Negara dengan sejarah revolusioner panjang, Perancis, juga baru mengesahkan hak politik perempuan pada 1944, atau 155 tahun setelah perubuhan penjara Bastille. Meski begitu, ada juga yang relatif cepat. Rusia hanya perlu setahun setelah revolusi Bolshevik 1917 untuk mengakui hak politik wanita.

Meski tak seekstrem Kartini yang persoalannya dipertebal pingitan dalam keningratan, kehidupan perempuan Barat pun sebelumnya sama saja: dikungkung dinding kehidupan domestik. Karenanya, pada perlintasan abad ke-19 dan 20 itulah, muncul gerakan woman suffrage yang memperjuangkan hak-hak pilih perempuan.

Tujuannya: agar perempuan diakui sebagai subyek hukum yang punya hak politik seperti halnya laki-laki. Gerakan ini meluas di negara-negara Barat, pada waktu yang hampir sama dengan masa-masa Kartini berkorespondensi, mengungkapkan kecemburuannya terhadap "Belanda yang beradab."

Indonesia sendiri tak perlu waktu lama untuk memenuhi hak pilih perempuan, karena kesamaan hak dijamin dalam undang-undang dasar 1945. Tak hanya memilih, perempuan Indonesia pun punya hak dipilih. Pada pemilu pertama 1955, ada perempuan yang mendapatkan suara yang cukup untuk menduduki kursi di parlemen.

Salawati Daud salah satunya. Pejuang dalam perang kemerdekaan asal Makassar ini terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Salawati sebelumnya adalah walikota Makassar yang dipilih pada 1949, segera setelah kota ini merdeka secara de facto dari Belanda. Untuk ukuran zaman itu, dengan situasi ekonomi morat-marit, angka buta huruf tinggi, dan seabrek kesulitan lain, pengakuan atas hak perempuan di negara ini sudah bisa dibilang maju.

Tapi, bagaimana dengan sekarang?

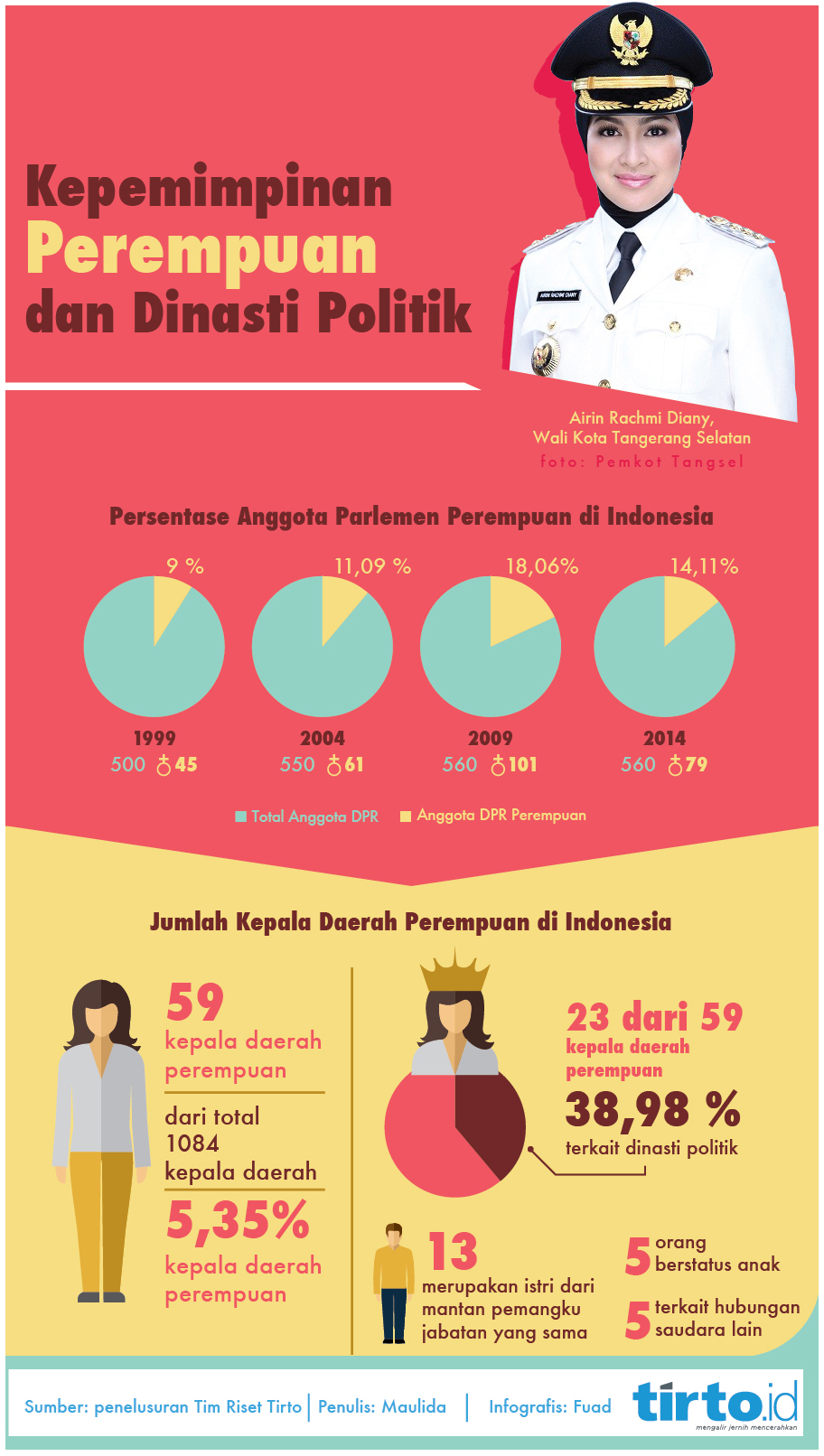

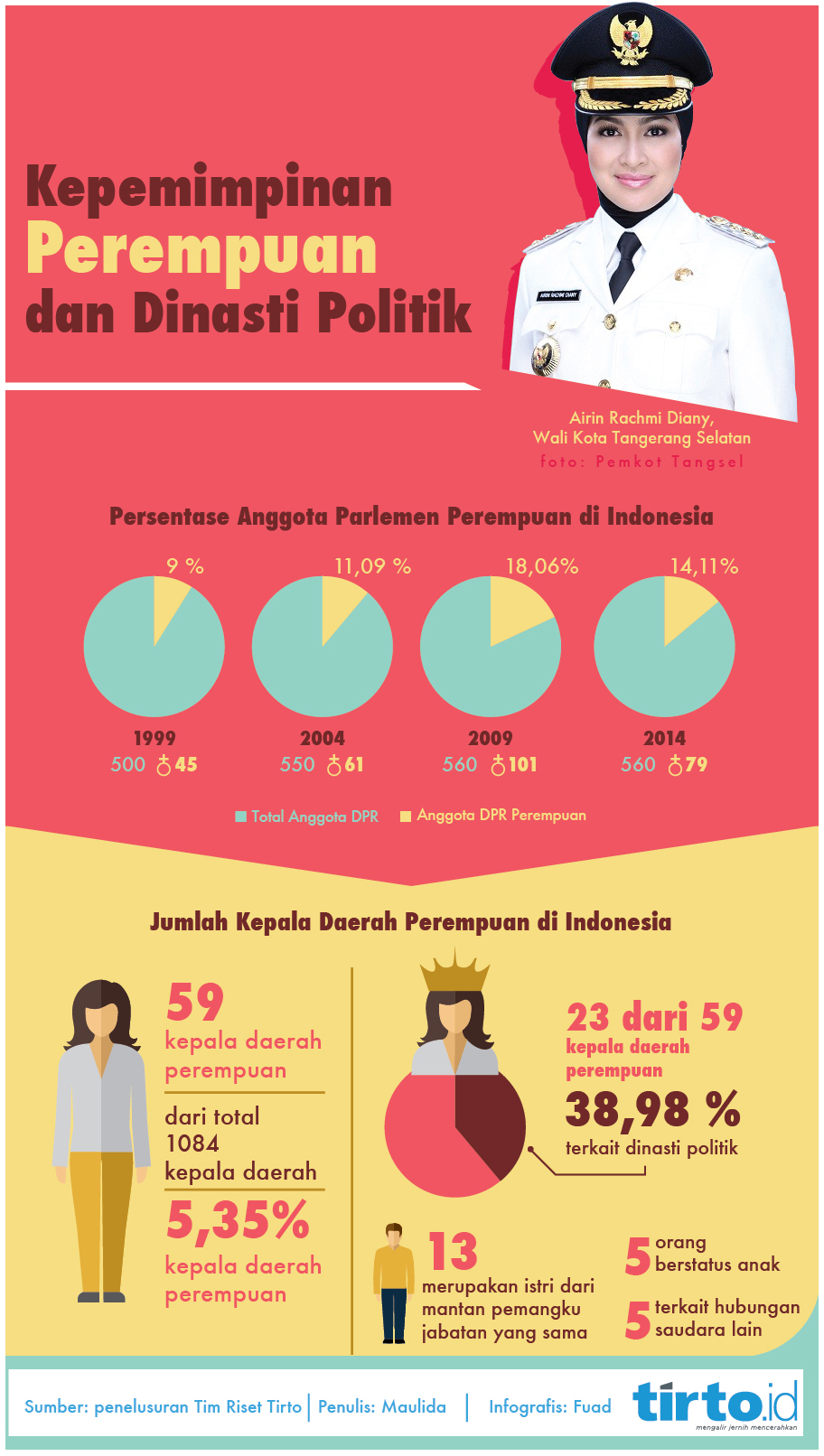

Secara kuantitatif, dari perbandingan komposisi anggota DPR tiga tahun terakhir, proporsi perempuan di parlemen menurun pada periode ini. Anggota DPR perempuan sekarang berjumlah 79. Padahal, periode sebelumnya ada 101 orang. Persentasenya dari keseluruhan anggota DPR menurun dari 18 persen menjadi 14 persen dari 560 anggota DPR keseluruhan. Angka ini masih jauh lebih kecil dibanding rasio warga perempuan dan laki-laki diwakilinya.

Untuk kepala daerah, meski terlihat ada calon-calon perempuan di sana-sini, persentasenya juga masih kecil. Dari total keseluruhan kepala dan wakil kepala daerah tingkat provinsi dan kota/kabupaten, cuma ada 59 kepala daerah perempuan. Berarti, hanya 5,35 persen dari keseluruhan kepala daerah yang totalnya 1.084.

Mengingat adanya keyakinan pada sebagian kalangan yang tak mendukung kepemimpinan perempuan, angka itu sebetulnya tak terlalu mengejutkan. Contohnya adalah yang terjadi pada Megawati Soekarnoputri pada Sidang Umum MPR tahun 1999. Meski PDI Perjuangan saat itu mendapat suara terbanyak, 151 suara, Megawati tak berhasil memenangi voting di MPR.

Alasan kekalahan Mega tentu tak bisa disederhanakan. Tapi, sulit dimungkiri bahwa keperempuanan Mega menjadi salah satu faktor yang digaung-gaungkan supaya ia tak dipilih. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah salah satu yang menolak calon presiden wanita kala itu dengan menggunakan hukum agama Islam sebagai pembenarannya.

Alhasil, Mega hanya berhasil menjabat wakil presiden dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presidennya. Putri Presiden Soekarno ini kemudian memang berhasil menjadi presiden, karena Gus Dur dipecat melalui Sidang Istimewa MPR pada 2001. Tapi, pada pemilihan presiden langsung 2004 dan 2009, Megawati lagi-lagi kalah. Pada dua pemilu itu, Susilo Bambang Yudhoyono-lah yang mengalahkannya.

Nyanyian dogmatis tentang tidak sahnya perempuan menjadi pemimpin juga laku di daerah dengan pengaruh kharisma pemimpin agama yang kuat. Misalnya saat Khofifah Indar Parawansa menjadi calon gubernur di Jawa Timur. Meski Khofifah dikenal sebagai pemimpin organisasi perempuan Nahdlatul Ulama, Muslimat, hal itu tak menghentikan segelintir ulama mendeklarasikan dukungan untuk pasangan lawannya dengan dasar haramnya pemimpin wanita.

Dinasti Politik

Melihat yang terjadi pada Megawati dan Khofifah, jumlah kepala daerah perempuan yang sekarang ini mencapai 5,35 persen dari keseluruhan itu bisa dibilang relatif besar. Tapi, bagaimana dengan kualitasnya? Studi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) saat pilkada serentak akhir tahun lalu menunjukkan, hanya 37 persen dari pemimpin perempuan terpilih yang melontarkan visi keberpihakan pada perempuan.

Wujud visi yang dianggap berpihak pada perempuan, menurut Perludem, salah satunya adalah program peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Dalam bidang kesehatan, ada juga yang menyertakan program spesifik untuk mengurangi angka kematian ibu, selain pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha.

Selain soal program, latar belakang para pemimpin perempuan ini juga menarik. Dari penelusuran Tim Riset Tirto.id, sebanyak 23 dari 59 kepala daerah perempuan terkait dinasti politik. Dalam persentase, angka itu cukup besar: 38,98 persen.

Seorang kepala daerah perempuan masuk kategori terkait dinasti politik jika ia punya hubungan keluarga dengan pejabat lain, baik saat itu maupun masa sebelumnya. Hubungan kekeluargaannya pun macam-macam. Ada yang menggantikan posisi yang sebelumnya diduduki suami.

Maka, jangan heran jika saat pelantikan ada pemandangan mirip sinetron. Contohnya waktu Bupati Indramayu Anna Sophanah dilantik untuk pertama kali pada 2010. Saat serah terima jabatan, Anna mencium tangan bupati terdahulu, Irianto MS Syafiuddin. Yance, nama kecil Irianto, memang merupakan suami Anna. Sekarang, Anna menjabat posisi sama untuk yang kedua kali. Ia menjadi satu dari 13 kepala daerah perempuan berstatus istri dari mantan pejabat di daerah yang sama.

Selain istri, hubungan kekeluargaan lain adalah anak. Ada lima orang setidaknya kepala daerah perempuan yang berstatus anak dari pejabat sebelumnya. Misalnya Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara, putri bupati sebelumnya, Syaukani HR. Syaukani pernah populer karena diberi grasi oleh Presiden Yudhoyono setelah jadi pesakitan KPK karena kasus korupsi.

Selain anak dan istri, sisanya terkait hubungan kekeluargaan lain, seperti saudara. Pada 2011, Gubernur Banten Atut Chosiyah melantik adik iparnya, Airin Rachmi Diani sebagai Walikota Tangerang Selatan. Keluarga Atut adalah contoh dinasti politik gemuk. Selain Airin, ada 3 keluarganya yang menjadi kepala daerah di Banten, selain beberapa lainnya yang menjadi anggota DPRD dan DPR.

Meski Atut akhirnya dipidana karena kasus korupsi, syahwat politik keluarganya tak menyurut. Haerul Jaman, adik tiri Atut yang menjabat walikota Serang, kini menggalang dukungan untuk maju pada pemilihan gubernur Banten.

Perkara dinasti politik ini memang pelik. Pada 2015, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang salah satunya melarang anggota keluarga pejabat petahana untuk mencalonkan diri. Soal itu tercantum dalam pasal 7 huruf r, pada UU. No.8 Tahun 2015. Tapi kemudian, undang-undang itu diajukan untuk diuji materinya di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hebatnya, MK mengabulkan uji materi itu dengan alasan bagian pasal itu memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, dan menimbulkan multitafsir. Pasal itu juga disebut bisa menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil dan diskriminasi di hadapan hukum.

Jika melihat tren dunia, kepemimpinan perempuan memang sulit dipisahkan dari keterkaitan dengan dinasti politik. Indira Gandhi yang menjabat perdana menteri India pada 1966 pun tak lain merupakan putri Jawaharlal Nehru, perdana menteri pertama India. Juga Hillary Clinton yang sekarang menjadi calon kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat. Semua tahu, ia adalah istri Bill Clinton yang mengakhiri administrasinya sebagai presiden enam belas tahun lalu.

Di Asia pun sama. Perdana menteri Thailand sekarang, Yingluck Shinawatra, adalah adik dari perdana menteri sebelumnya, Thaksin Shinawatra. Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi juga putri dari pemimpin kemerdekaan Aung San. Suu Kyi gagal memimpin negara hanya karena jegalan konstitusi yang disusun junta militer sebelum musim pemilihan umum. Akhirnya, ia hanya kebagian kursi menteri luar negeri.

Di Indonesia sendiri, Megawati yang pernah memimpin oposisi pada masa Orde Baru dan menjadi presiden pada 2001-2004 adalah putri proklamator dan presiden pertama Indonesia.

Tren itu memperlihatkan bahwa hak politik perempuan tetap harus disokong kesetaraan akses dalam hal lain. Jika tidak, hanya perempuan dari keluarga yang mempunyai keistimewaan ekonomi, pendidikan, dan nama besar saja yang bisa maju. Belum lagi jika naiknya pemimpin-pemimpin perempuan tak memengaruhi upaya-upaya pemberdayaan perempuan.

Pada kasus gadis Jepara yang berkirim surat pada orang Belanda, ia sendiri adalah putri bangsawan dan menikah dengan bangsawan pula. Tapi dalam umur singkatnya, Kartini sempat mendirikan sekolah wanita. Sekolah itu lantas disokong oleh Van Deventer, tokoh politik etis untuk Hindia Belanda, setelah Kartini meninggal pada umur dua puluh lima.

Terlepas dari segala keberatannya terhadap feodalisme dan diskriminasi berdasar kelas sosial, Kartini mempunyai hak-hak istimewa karena semua itu. Ia adalah bagian dari dinasti yang punya kekuasaan. Bedanya, Kartini menunjukkan hal yang tidak dibidik oleh sebagian pemimpin wanita sekarang, bahwa: puak dan kekuatan politik bisa digunakan untuk memajukan perempuan.

=============

Tayang perdana di Tirto pada 6 Agustus 2016

"Akan tiba juga masa itu, itu saya tahu tetapi tiga empat keturunan lagi," tulisnya pada Stella Zeehandelaar.Tebakan Kartini tak terlalu meleset. Pada 1955, kira-kira tiga generasi dari masa Kartini mengirim surat, perempuan Indonesia punya hak sama dengan kaum laki-lakinya ihwal hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Padahal, itu adalah pemilihan umum pertama di Indonesia.

Dibandingkan dengan kecenderungan pemenuhan hak politik perempuan di seluruh dunia pun, Indonesia tak bisa dibilang payah. Kebanyakan negara baru mencantumkan hak pilih bagi perempuan dalam undang-undangnya pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, termasuk negara-negara Barat.

Amerika Serikat baru membolehkan perempuan untuk memilih pada 1920, 144 tahun setelah mereka merdeka. Negara dengan sejarah revolusioner panjang, Perancis, juga baru mengesahkan hak politik perempuan pada 1944, atau 155 tahun setelah perubuhan penjara Bastille. Meski begitu, ada juga yang relatif cepat. Rusia hanya perlu setahun setelah revolusi Bolshevik 1917 untuk mengakui hak politik wanita.

Meski tak seekstrem Kartini yang persoalannya dipertebal pingitan dalam keningratan, kehidupan perempuan Barat pun sebelumnya sama saja: dikungkung dinding kehidupan domestik. Karenanya, pada perlintasan abad ke-19 dan 20 itulah, muncul gerakan woman suffrage yang memperjuangkan hak-hak pilih perempuan.

Tujuannya: agar perempuan diakui sebagai subyek hukum yang punya hak politik seperti halnya laki-laki. Gerakan ini meluas di negara-negara Barat, pada waktu yang hampir sama dengan masa-masa Kartini berkorespondensi, mengungkapkan kecemburuannya terhadap "Belanda yang beradab."

Indonesia sendiri tak perlu waktu lama untuk memenuhi hak pilih perempuan, karena kesamaan hak dijamin dalam undang-undang dasar 1945. Tak hanya memilih, perempuan Indonesia pun punya hak dipilih. Pada pemilu pertama 1955, ada perempuan yang mendapatkan suara yang cukup untuk menduduki kursi di parlemen.

Salawati Daud salah satunya. Pejuang dalam perang kemerdekaan asal Makassar ini terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Salawati sebelumnya adalah walikota Makassar yang dipilih pada 1949, segera setelah kota ini merdeka secara de facto dari Belanda. Untuk ukuran zaman itu, dengan situasi ekonomi morat-marit, angka buta huruf tinggi, dan seabrek kesulitan lain, pengakuan atas hak perempuan di negara ini sudah bisa dibilang maju.

Tapi, bagaimana dengan sekarang?

Secara kuantitatif, dari perbandingan komposisi anggota DPR tiga tahun terakhir, proporsi perempuan di parlemen menurun pada periode ini. Anggota DPR perempuan sekarang berjumlah 79. Padahal, periode sebelumnya ada 101 orang. Persentasenya dari keseluruhan anggota DPR menurun dari 18 persen menjadi 14 persen dari 560 anggota DPR keseluruhan. Angka ini masih jauh lebih kecil dibanding rasio warga perempuan dan laki-laki diwakilinya.

Untuk kepala daerah, meski terlihat ada calon-calon perempuan di sana-sini, persentasenya juga masih kecil. Dari total keseluruhan kepala dan wakil kepala daerah tingkat provinsi dan kota/kabupaten, cuma ada 59 kepala daerah perempuan. Berarti, hanya 5,35 persen dari keseluruhan kepala daerah yang totalnya 1.084.

Mengingat adanya keyakinan pada sebagian kalangan yang tak mendukung kepemimpinan perempuan, angka itu sebetulnya tak terlalu mengejutkan. Contohnya adalah yang terjadi pada Megawati Soekarnoputri pada Sidang Umum MPR tahun 1999. Meski PDI Perjuangan saat itu mendapat suara terbanyak, 151 suara, Megawati tak berhasil memenangi voting di MPR.

Alasan kekalahan Mega tentu tak bisa disederhanakan. Tapi, sulit dimungkiri bahwa keperempuanan Mega menjadi salah satu faktor yang digaung-gaungkan supaya ia tak dipilih. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah salah satu yang menolak calon presiden wanita kala itu dengan menggunakan hukum agama Islam sebagai pembenarannya.

Alhasil, Mega hanya berhasil menjabat wakil presiden dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presidennya. Putri Presiden Soekarno ini kemudian memang berhasil menjadi presiden, karena Gus Dur dipecat melalui Sidang Istimewa MPR pada 2001. Tapi, pada pemilihan presiden langsung 2004 dan 2009, Megawati lagi-lagi kalah. Pada dua pemilu itu, Susilo Bambang Yudhoyono-lah yang mengalahkannya.

Nyanyian dogmatis tentang tidak sahnya perempuan menjadi pemimpin juga laku di daerah dengan pengaruh kharisma pemimpin agama yang kuat. Misalnya saat Khofifah Indar Parawansa menjadi calon gubernur di Jawa Timur. Meski Khofifah dikenal sebagai pemimpin organisasi perempuan Nahdlatul Ulama, Muslimat, hal itu tak menghentikan segelintir ulama mendeklarasikan dukungan untuk pasangan lawannya dengan dasar haramnya pemimpin wanita.

Dinasti Politik

Melihat yang terjadi pada Megawati dan Khofifah, jumlah kepala daerah perempuan yang sekarang ini mencapai 5,35 persen dari keseluruhan itu bisa dibilang relatif besar. Tapi, bagaimana dengan kualitasnya? Studi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) saat pilkada serentak akhir tahun lalu menunjukkan, hanya 37 persen dari pemimpin perempuan terpilih yang melontarkan visi keberpihakan pada perempuan.

Wujud visi yang dianggap berpihak pada perempuan, menurut Perludem, salah satunya adalah program peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Dalam bidang kesehatan, ada juga yang menyertakan program spesifik untuk mengurangi angka kematian ibu, selain pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha.

Selain soal program, latar belakang para pemimpin perempuan ini juga menarik. Dari penelusuran Tim Riset Tirto.id, sebanyak 23 dari 59 kepala daerah perempuan terkait dinasti politik. Dalam persentase, angka itu cukup besar: 38,98 persen.

Seorang kepala daerah perempuan masuk kategori terkait dinasti politik jika ia punya hubungan keluarga dengan pejabat lain, baik saat itu maupun masa sebelumnya. Hubungan kekeluargaannya pun macam-macam. Ada yang menggantikan posisi yang sebelumnya diduduki suami.

Maka, jangan heran jika saat pelantikan ada pemandangan mirip sinetron. Contohnya waktu Bupati Indramayu Anna Sophanah dilantik untuk pertama kali pada 2010. Saat serah terima jabatan, Anna mencium tangan bupati terdahulu, Irianto MS Syafiuddin. Yance, nama kecil Irianto, memang merupakan suami Anna. Sekarang, Anna menjabat posisi sama untuk yang kedua kali. Ia menjadi satu dari 13 kepala daerah perempuan berstatus istri dari mantan pejabat di daerah yang sama.

Selain istri, hubungan kekeluargaan lain adalah anak. Ada lima orang setidaknya kepala daerah perempuan yang berstatus anak dari pejabat sebelumnya. Misalnya Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara, putri bupati sebelumnya, Syaukani HR. Syaukani pernah populer karena diberi grasi oleh Presiden Yudhoyono setelah jadi pesakitan KPK karena kasus korupsi.

Selain anak dan istri, sisanya terkait hubungan kekeluargaan lain, seperti saudara. Pada 2011, Gubernur Banten Atut Chosiyah melantik adik iparnya, Airin Rachmi Diani sebagai Walikota Tangerang Selatan. Keluarga Atut adalah contoh dinasti politik gemuk. Selain Airin, ada 3 keluarganya yang menjadi kepala daerah di Banten, selain beberapa lainnya yang menjadi anggota DPRD dan DPR.

Meski Atut akhirnya dipidana karena kasus korupsi, syahwat politik keluarganya tak menyurut. Haerul Jaman, adik tiri Atut yang menjabat walikota Serang, kini menggalang dukungan untuk maju pada pemilihan gubernur Banten.

Perkara dinasti politik ini memang pelik. Pada 2015, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang salah satunya melarang anggota keluarga pejabat petahana untuk mencalonkan diri. Soal itu tercantum dalam pasal 7 huruf r, pada UU. No.8 Tahun 2015. Tapi kemudian, undang-undang itu diajukan untuk diuji materinya di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hebatnya, MK mengabulkan uji materi itu dengan alasan bagian pasal itu memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, dan menimbulkan multitafsir. Pasal itu juga disebut bisa menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil dan diskriminasi di hadapan hukum.

Jika melihat tren dunia, kepemimpinan perempuan memang sulit dipisahkan dari keterkaitan dengan dinasti politik. Indira Gandhi yang menjabat perdana menteri India pada 1966 pun tak lain merupakan putri Jawaharlal Nehru, perdana menteri pertama India. Juga Hillary Clinton yang sekarang menjadi calon kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat. Semua tahu, ia adalah istri Bill Clinton yang mengakhiri administrasinya sebagai presiden enam belas tahun lalu.

Di Asia pun sama. Perdana menteri Thailand sekarang, Yingluck Shinawatra, adalah adik dari perdana menteri sebelumnya, Thaksin Shinawatra. Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi juga putri dari pemimpin kemerdekaan Aung San. Suu Kyi gagal memimpin negara hanya karena jegalan konstitusi yang disusun junta militer sebelum musim pemilihan umum. Akhirnya, ia hanya kebagian kursi menteri luar negeri.

Di Indonesia sendiri, Megawati yang pernah memimpin oposisi pada masa Orde Baru dan menjadi presiden pada 2001-2004 adalah putri proklamator dan presiden pertama Indonesia.

Tren itu memperlihatkan bahwa hak politik perempuan tetap harus disokong kesetaraan akses dalam hal lain. Jika tidak, hanya perempuan dari keluarga yang mempunyai keistimewaan ekonomi, pendidikan, dan nama besar saja yang bisa maju. Belum lagi jika naiknya pemimpin-pemimpin perempuan tak memengaruhi upaya-upaya pemberdayaan perempuan.

Pada kasus gadis Jepara yang berkirim surat pada orang Belanda, ia sendiri adalah putri bangsawan dan menikah dengan bangsawan pula. Tapi dalam umur singkatnya, Kartini sempat mendirikan sekolah wanita. Sekolah itu lantas disokong oleh Van Deventer, tokoh politik etis untuk Hindia Belanda, setelah Kartini meninggal pada umur dua puluh lima.

Terlepas dari segala keberatannya terhadap feodalisme dan diskriminasi berdasar kelas sosial, Kartini mempunyai hak-hak istimewa karena semua itu. Ia adalah bagian dari dinasti yang punya kekuasaan. Bedanya, Kartini menunjukkan hal yang tidak dibidik oleh sebagian pemimpin wanita sekarang, bahwa: puak dan kekuatan politik bisa digunakan untuk memajukan perempuan.

=============

Tayang perdana di Tirto pada 6 Agustus 2016

Sumber: Tirto.Id

0 komentar:

Posting Komentar