Oleh: Irfan Teguh - 30 April 2018

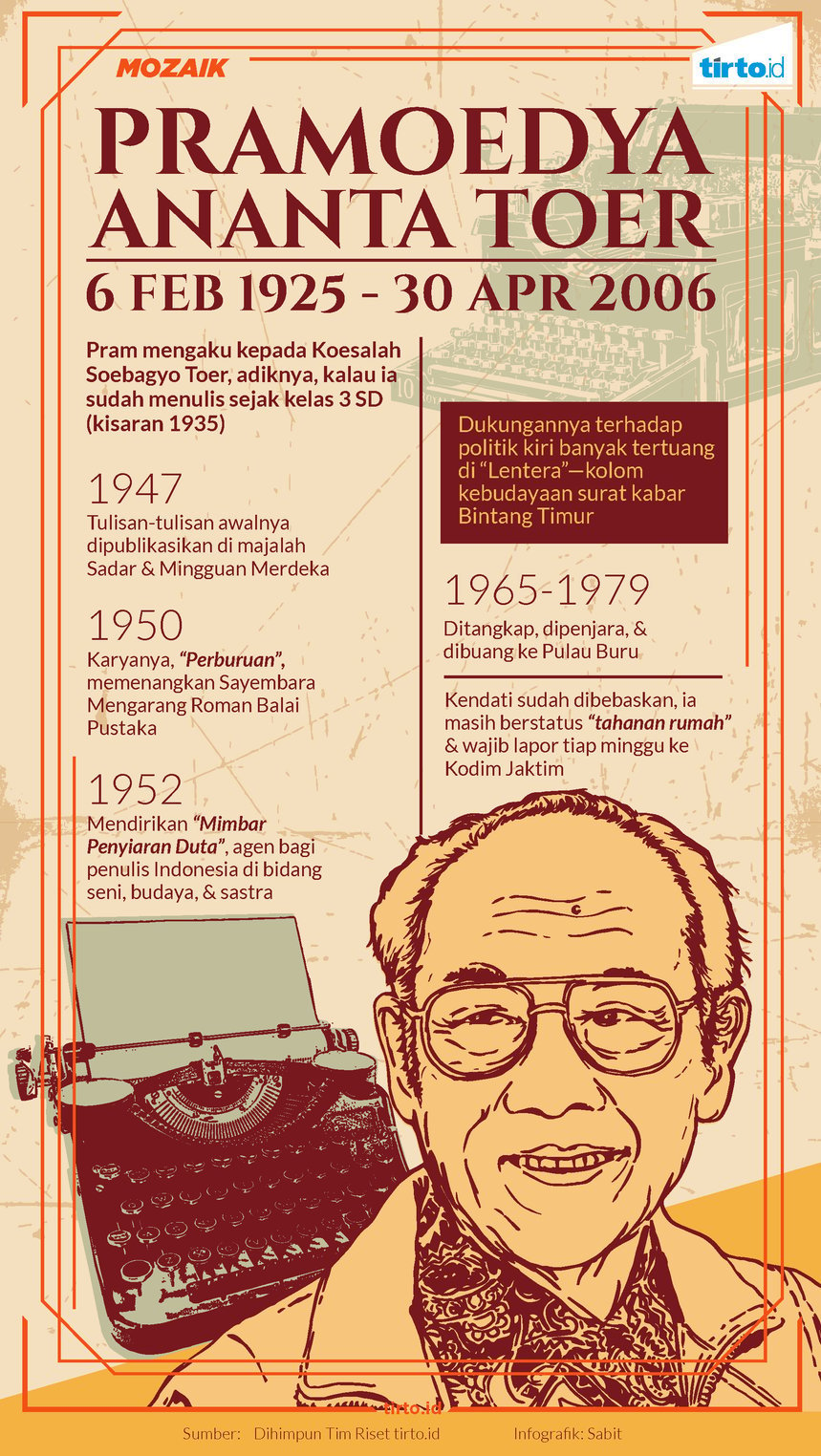

Ilustrasi Pramoedya Ananta Toer (1925-2006). tirto.id/Sabit

Nyanyian sunyi. Gurat perlawanan di cipratan mangsi.

Suatu siang di ruang depan rumahnya di Kramatpulo, Ajip Rosidi tengah mengetik. Pintu depan tiba-tiba ada yang mengetuk. Ketika Ajip buka, yang nongol kepala Pramoedya Ananta Toer. “Kau ada nasi tidak? Aku sudah beberapa hari tidak makan!” bisik Pram kepada Ajip dengan suara yang sangat dalam.

Istri Ajip sedang pulang ke Jatiwangi, Majalengka. Selama istrinya pergi, Ajip makan di luar. Di rumah hanya ada nasi dingin, tanpa lauk-pauk, bahkan sebutir telur pun tak ada. Apa boleh buat, Pram akhirnya hanya makan nasi dingin dengan mentega. Ia menyantapnya dengan lahap.

Kisah itu beberapa kali ditulis Ajip dalam esai-esainya tentang Pram: “Pramoedya Ananta Toer Individualis Tulen” dalam buku Mengenang Hidup Orang Lain (2010), dan “Perubahan Sikap Pramoedya Ananta Toer” dalam buku Lekra Bagian dari PKI (2015). Tak mustahil Ajip juga menulisnya dalam buku-bukunya yang lain.

Setelah perang kemerdekaan berakhir, Pram sempat bekerja di Balai Pustaka dan memenangkan sayembara roman lewat Perburuan (1950). Tak lama selepas keluar dari Balai Pustaka, ia mendirikan Lembar Penyiaran Duta, sebuah agen pertama bagi penulis Indonesia di bidang seni, budaya, dan sastra.

Sebuah buletin dibuat dengan nama yang sama dengan nama agen, berbentuk stensilan dan aperiodik, keluarnya tergantung dari masuknya artikel dari para penulis. Kenyataannya, meski beberapa penulis pernah mengirimkan artikel, buletin itu kebanyakan memuat tulisan-tulisan Pram.

Menurut Koesalah Soebagyo Toer, adik Pram, dalam pengantar Menggelinding 1(2004), Mimbar Penyiaran Duta hanya bertahan selama dua tahun lebih sampai kira-kira awal 1954. Di tahun itu pula, menurut Koesalah dalam Pramoedya Ananta Toer dari Dekat Sekali (2006), Pram meninggalkan rumah mertuanya di Kebon Jahe Kober karena konflik dengan istri.

Ia pindah kontrakan ke Rawasari. Koesalah menyebutnya sebagai “suatu gang becek tanpa nama di daerah Rawasari, di belakang Jalan Rawamangun.”

Istri Ajip sedang pulang ke Jatiwangi, Majalengka. Selama istrinya pergi, Ajip makan di luar. Di rumah hanya ada nasi dingin, tanpa lauk-pauk, bahkan sebutir telur pun tak ada. Apa boleh buat, Pram akhirnya hanya makan nasi dingin dengan mentega. Ia menyantapnya dengan lahap.

Kisah itu beberapa kali ditulis Ajip dalam esai-esainya tentang Pram: “Pramoedya Ananta Toer Individualis Tulen” dalam buku Mengenang Hidup Orang Lain (2010), dan “Perubahan Sikap Pramoedya Ananta Toer” dalam buku Lekra Bagian dari PKI (2015). Tak mustahil Ajip juga menulisnya dalam buku-bukunya yang lain.

Setelah perang kemerdekaan berakhir, Pram sempat bekerja di Balai Pustaka dan memenangkan sayembara roman lewat Perburuan (1950). Tak lama selepas keluar dari Balai Pustaka, ia mendirikan Lembar Penyiaran Duta, sebuah agen pertama bagi penulis Indonesia di bidang seni, budaya, dan sastra.

Sebuah buletin dibuat dengan nama yang sama dengan nama agen, berbentuk stensilan dan aperiodik, keluarnya tergantung dari masuknya artikel dari para penulis. Kenyataannya, meski beberapa penulis pernah mengirimkan artikel, buletin itu kebanyakan memuat tulisan-tulisan Pram.

Menurut Koesalah Soebagyo Toer, adik Pram, dalam pengantar Menggelinding 1(2004), Mimbar Penyiaran Duta hanya bertahan selama dua tahun lebih sampai kira-kira awal 1954. Di tahun itu pula, menurut Koesalah dalam Pramoedya Ananta Toer dari Dekat Sekali (2006), Pram meninggalkan rumah mertuanya di Kebon Jahe Kober karena konflik dengan istri.

Ia pindah kontrakan ke Rawasari. Koesalah menyebutnya sebagai “suatu gang becek tanpa nama di daerah Rawasari, di belakang Jalan Rawamangun.”

Tinggal di petak kecil gang becek, tanpa pekerjaan, tanpa anak dan istri, serta kondisi batin tengah kacau, membuat Pram belangsak. Ia tak bisa menulis, jari-jarinya macet, pikirannya selalu singgah ke sana ke mari. Amarah, kekesalan, penyesalan, dan kenang-kenangan hidup datang berarak silih berganti.

“Barangkali ini adalah titik kematianku sebagai pengarang,” tulisnya dalam “Sunyisenyap di Siang Hidup” yang dimuat di Indonesia Tahun VII, No. 6, Juni 1956.

Dalam tulisannya itu pula Pram menceritakan Maemunah muda yang ia sebut dengan Dini. Perempuan anak orang kaya yang tertarik padanya bukan karena buku-bukunya, tapi “Aku sayang padamu,” karena “Engkau terlampau melarat! Dan aku pernah melarat,” ucap Dini seperti ditulis Pram.

Saat menikahi Maemunah, kemiskinan masih bertalu-talu. Dalam upacara pernikahan, waktu hendak membayar mahar, Pram meraba-raba sakunya yang kosong. Beruntung Ramadhan K.H. sigap. Ia mengeluarkan dompetnya seolah-olah dompet itu milik Pram.

“Ini dompetmu, Pram, tadi terjatuh di mobil,” ujarnya.Meski istrinya anak orang kaya, Pram dan Maemunah tak mau dimanjakan. Mereka tetap tinggal di rumah sederhana dan hidup sewajarnya. Bahkan ketika kondisi keuangannya semakin menjerat, Pram bergeming.

Maemunah diungsikan ke rumah mertuanya. Majalah-majalah tidak memuat karangannya dan penerbit buku tidak mencetak lagi karyanya. Dalam kondisi seperti itulah ia datang ke rumah Ajip meminta makan.

Saat Pram sedang berada dalam kesulitan hidup, A.S. Dharta, Sekjen Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), pada 1958 memberinya pekerjaan menerjemahkan buku karya Maxim Gorky, Ibunda. Sebelumnya, dalam “Sunyisenyap di Siang Hidup”, saat Pram belum lama berpisah dengan istrinya yang pertama dan baru mengenal Maemunah, ia bertemu dengan seorang kawan yang menyuruhnya membaca buku Gorky yang lain yaitu tentang keluarga Artamonov.

Pertemuan dan buku itu barangkali salah satu usaha orang kiri mendekati Pram. Sebab meski dalam tulisannya itu Pram menyebut kawannya dengan Bisma, tapi pada alinea lain ada petunjuk yang mungkin mengarah ke Dharta atau orang kiri lainnya.

Setelah kunjungan itu, beberapa orang menyangka Pram telah menjadi kiri. Akibatnya, majalah Star Weekly tidak lagi memuat karangannya. Bukunya, Keluarga Gerilya dan Subuh, dikembalikan hak penerbitannya oleh penerbit Pembangunan. Mereka tidak akan mencetaknya lagi.

Pram kemudian bergabung dengan Lekra, organisasi yang ia sebut “bukan organisasi bandit”. Namun keterlibatannya dengan Lekra inilah, mengutip Asep Sambodja dalam Historiografi Sastra Indonesia 1960-an (2010), “Membuat perjalanan hidupnya bagaikan selalu berada di lidah gelombang pasang.”

Bergabungnya Pram ke kubu kiri sempat disayangkan Ajip dalam memoarnya, Hidup Tanpa Ijazah (2008). Ia menilai seharusnya orang-orang anti komunis mendekati Pram bukan malah menjauhinya.

Saat Pram sedang berada dalam kesulitan hidup, A.S. Dharta, Sekjen Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), pada 1958 memberinya pekerjaan menerjemahkan buku karya Maxim Gorky, Ibunda. Sebelumnya, dalam “Sunyisenyap di Siang Hidup”, saat Pram belum lama berpisah dengan istrinya yang pertama dan baru mengenal Maemunah, ia bertemu dengan seorang kawan yang menyuruhnya membaca buku Gorky yang lain yaitu tentang keluarga Artamonov.

“Barangkali ada baiknya kau baca dia. Keluarga Artamonov. Tintamasnya sudah hilang, tak terbaca lagi. Suka aku membacanya. Begini baiknya: Tenang-tenangkan dirimu, dan baca buku itu. Engkau berdua berjiwa congkak. Juga kecongkakan jiwa memainkan sejarah yang dahsyat dalam buku ini,” kata kawannya.Pram lalu pulang. Di kontrakannya ia baca buku itu sampai matanya pedas, lalu berujar, “Gorki ini benar-benar seorang dewa.”

Pertemuan dan buku itu barangkali salah satu usaha orang kiri mendekati Pram. Sebab meski dalam tulisannya itu Pram menyebut kawannya dengan Bisma, tapi pada alinea lain ada petunjuk yang mungkin mengarah ke Dharta atau orang kiri lainnya.

“Barangkali hidup Bisma berbahagia, karena tak banyak yang hendak dikerjakannya, selain kehidupan organisasi di mana ia merupakan salah satu bagian yang terpenting […] Dan mendapat kemesraan pula di Praha, di Moskow, di Peking, karena lagu tunggalnya: kembang beureum,” tulis Pram.

Memasuki Pusaran Politik

Setelah ditolong Dharta lewat proyek penerjemahan karya Maxim Gorky yang diterbitkan Yayasan Pembaruan yang merupakan agen penerbitan PKI, Pram diundang ke RRC. Ia menghadiri peringatan wafatnya pengarang terkemuka Cina, Lu Xun atau Zhao Shuren. Dilanjutkan dengan kunjungan keliling ke berbagai kota.Setelah kunjungan itu, beberapa orang menyangka Pram telah menjadi kiri. Akibatnya, majalah Star Weekly tidak lagi memuat karangannya. Bukunya, Keluarga Gerilya dan Subuh, dikembalikan hak penerbitannya oleh penerbit Pembangunan. Mereka tidak akan mencetaknya lagi.

Pram kemudian bergabung dengan Lekra, organisasi yang ia sebut “bukan organisasi bandit”. Namun keterlibatannya dengan Lekra inilah, mengutip Asep Sambodja dalam Historiografi Sastra Indonesia 1960-an (2010), “Membuat perjalanan hidupnya bagaikan selalu berada di lidah gelombang pasang.”

Bergabungnya Pram ke kubu kiri sempat disayangkan Ajip dalam memoarnya, Hidup Tanpa Ijazah (2008). Ia menilai seharusnya orang-orang anti komunis mendekati Pram bukan malah menjauhinya.

“Orang seperti Pram yang sudah menjadi pengarang penting di Indonesia, tentu saja akan didekati oleh orang kiri. Mereka akan memanfaatkan pengaruhnya untuk kepentingan politik mereka. Seharusnya kelompok anti komunis mendekatinya agar dia jangan sampai terseret ke kubu komunis. Tapi yang terjadi adalah mereka malah menendangnya jauh-jauh dan dengan demikian membuatnya malah jadi bergabung dengan kubu komunis,” tulis Ajip (hlm. 183)

Dalam Kongres Nasional I Lekra yang digelar pada 22-28 Januari 1959 di Solo, Pram hadir dan diangkat sebagai salah seorang anggota Pimpinan Pusat Lekra.

Meski bergabung dengan Lekra, tapi menurut Koh Young Hun dalam Pramoedya Menggugat: Melacak Jejak Indonesia (2011), sebagai seorang sastrawan kenamaan, PKI hanya memperalat Pram untuk berbagai kegiatan politik-kulturalnya.

Pada 26 Januari 1963, dalam sebuah seminar yang diadakan di Universitas Indonesia, Pram menyajikan sebuah makalah bertajuk “Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia”.

Dalam makalah tersebut, seperti di kutip Koh Young Hun, Pram menjelaskan bahwa realisme sosialis merupakan bagian integral kesatuan mesin perjuangan umat manusia dalam menghancurkan penindasan dan penganiayaan terhadap rakyat pekerja.

Salah satu peristiwa yang mencuat dari sepak terjang Pram adalah ketika Hamka yang berafiliasi dengan Masyumi dibabat habis-habisan lewat kasus Tenggelamnya Kapal van Der Wijck yang didakwa plagiat. “Lentera” menggeber kasus ini hingga Hamka bungkam tak berkutik.

Tahun-tahun itu, termasuk kasus Hamka, digambarkan Taufiq Ismail dalam puisi “Catatan Tahun 1965”: “Kita semua diperanjingkan / Gaya rabies klongsongan / Hamka diludahi Pram / Masuk penjara Sukabumi.”

Tak lama setelah peristiwa itu, angin perubahan buru-buru bertiup. G30S meletus. Kubu kiri disapu bersih. Bersama ribuan orang kiri dan yang dianggap kiri lainnya, Pram dihukum tanpa diadili. Ia terasing dan disiksa di Pulau Buru selama belasan tahun. Pada 1979, ia baru dibebaskan, itu pun statusnya masih sebagai tahanan rumah dan seminggu sekali harus melapor ke Kodim Jakarta Timur.

Karya-karya Pram tersebar ke banyak negara. Simpati warga dunia mengalir. Pada 19 Juli 1995, ia diberi Anugerah Magsaysay oleh Yayasan Ramon Magsaysay di Filipina dalam bidang jurnalisme, sastra, dan seni komunikasi kreatif.

Namun ternyata pemberian anugerah itu ditolak sejumlah sastrawan, seniman, dan wartawan Indonesia, seperti Taufiq Ismail, H.B. Jassin, Mochtar Lubis, Asrul Sani, Rendra, Danarto, Mochtar Pabottingi, Rosihan Anwar, Ikranagara, dan lain-lain.

Mereka meminta Yayasan Ramon Magsaysay untuk tidak melupakan apa yang telah dilakukan Pram di tahun 1960-an. Salah satunya yaitu dianggap telah membungkam kreativitas sastrawan dan seniman Manifes Kebudayaan.

Mendapat penolakan itu, Pram tak peduli. Asep Sambodja dalam Historiografi Sastra Indonesia 1960-an (2010) mencatat bahwa hanya sejumlah anak muda yang mencoba melawan suara-suara penolakan tersebut.

Meski bergabung dengan Lekra, tapi menurut Koh Young Hun dalam Pramoedya Menggugat: Melacak Jejak Indonesia (2011), sebagai seorang sastrawan kenamaan, PKI hanya memperalat Pram untuk berbagai kegiatan politik-kulturalnya.

“Penerimaan Pramoedya dalam Lekra juga dianggap sebagai mendapat seorang ‘panglima’ sastra yang terkemuka sebagai juru bicaranya dalam bidang kesusastraan,” tulisnya.Sementara Pram, tambah Koh Young Hun, berpendapat bahwa Lekra berdiri sebagai sumber realisme sosialis. Kelahiran Lekra menurut Pram, adalah reaksi terhadap realitas politik-kultural yang mencemaskan.

Pada 26 Januari 1963, dalam sebuah seminar yang diadakan di Universitas Indonesia, Pram menyajikan sebuah makalah bertajuk “Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia”.

Dalam makalah tersebut, seperti di kutip Koh Young Hun, Pram menjelaskan bahwa realisme sosialis merupakan bagian integral kesatuan mesin perjuangan umat manusia dalam menghancurkan penindasan dan penganiayaan terhadap rakyat pekerja.

“Apabila sosialisme selalu berada dalam keadaan berkelahi, maka demikian pula jadinya nanti dengan manifestasi di lapangan sastra,” ujarnya.PKI sebagai kekuatan politik yang dominan, dan Lekra sebagai sayap kebudayaannya, saat itu kerap menyerang lawan-lawan politiknya. Pram sendiri, meski aktif di lembaran “Lentera” surat kabar Bintang Timur milik Partindo, tak kalah garang menggayang orang.

Salah satu peristiwa yang mencuat dari sepak terjang Pram adalah ketika Hamka yang berafiliasi dengan Masyumi dibabat habis-habisan lewat kasus Tenggelamnya Kapal van Der Wijck yang didakwa plagiat. “Lentera” menggeber kasus ini hingga Hamka bungkam tak berkutik.

Tahun-tahun itu, termasuk kasus Hamka, digambarkan Taufiq Ismail dalam puisi “Catatan Tahun 1965”: “Kita semua diperanjingkan / Gaya rabies klongsongan / Hamka diludahi Pram / Masuk penjara Sukabumi.”

G30S Mengubah Segalanya

Tak lama setelah peristiwa itu, angin perubahan buru-buru bertiup. G30S meletus. Kubu kiri disapu bersih. Bersama ribuan orang kiri dan yang dianggap kiri lainnya, Pram dihukum tanpa diadili. Ia terasing dan disiksa di Pulau Buru selama belasan tahun. Pada 1979, ia baru dibebaskan, itu pun statusnya masih sebagai tahanan rumah dan seminggu sekali harus melapor ke Kodim Jakarta Timur.

Karya-karya Pram tersebar ke banyak negara. Simpati warga dunia mengalir. Pada 19 Juli 1995, ia diberi Anugerah Magsaysay oleh Yayasan Ramon Magsaysay di Filipina dalam bidang jurnalisme, sastra, dan seni komunikasi kreatif.

Namun ternyata pemberian anugerah itu ditolak sejumlah sastrawan, seniman, dan wartawan Indonesia, seperti Taufiq Ismail, H.B. Jassin, Mochtar Lubis, Asrul Sani, Rendra, Danarto, Mochtar Pabottingi, Rosihan Anwar, Ikranagara, dan lain-lain.

Mereka meminta Yayasan Ramon Magsaysay untuk tidak melupakan apa yang telah dilakukan Pram di tahun 1960-an. Salah satunya yaitu dianggap telah membungkam kreativitas sastrawan dan seniman Manifes Kebudayaan.

Mendapat penolakan itu, Pram tak peduli. Asep Sambodja dalam Historiografi Sastra Indonesia 1960-an (2010) mencatat bahwa hanya sejumlah anak muda yang mencoba melawan suara-suara penolakan tersebut.

Sumber: Tirto.Id

0 komentar:

Posting Komentar