AISYAH LLEWELLYN, TEGUH HARAHAP

25 JULY 2018

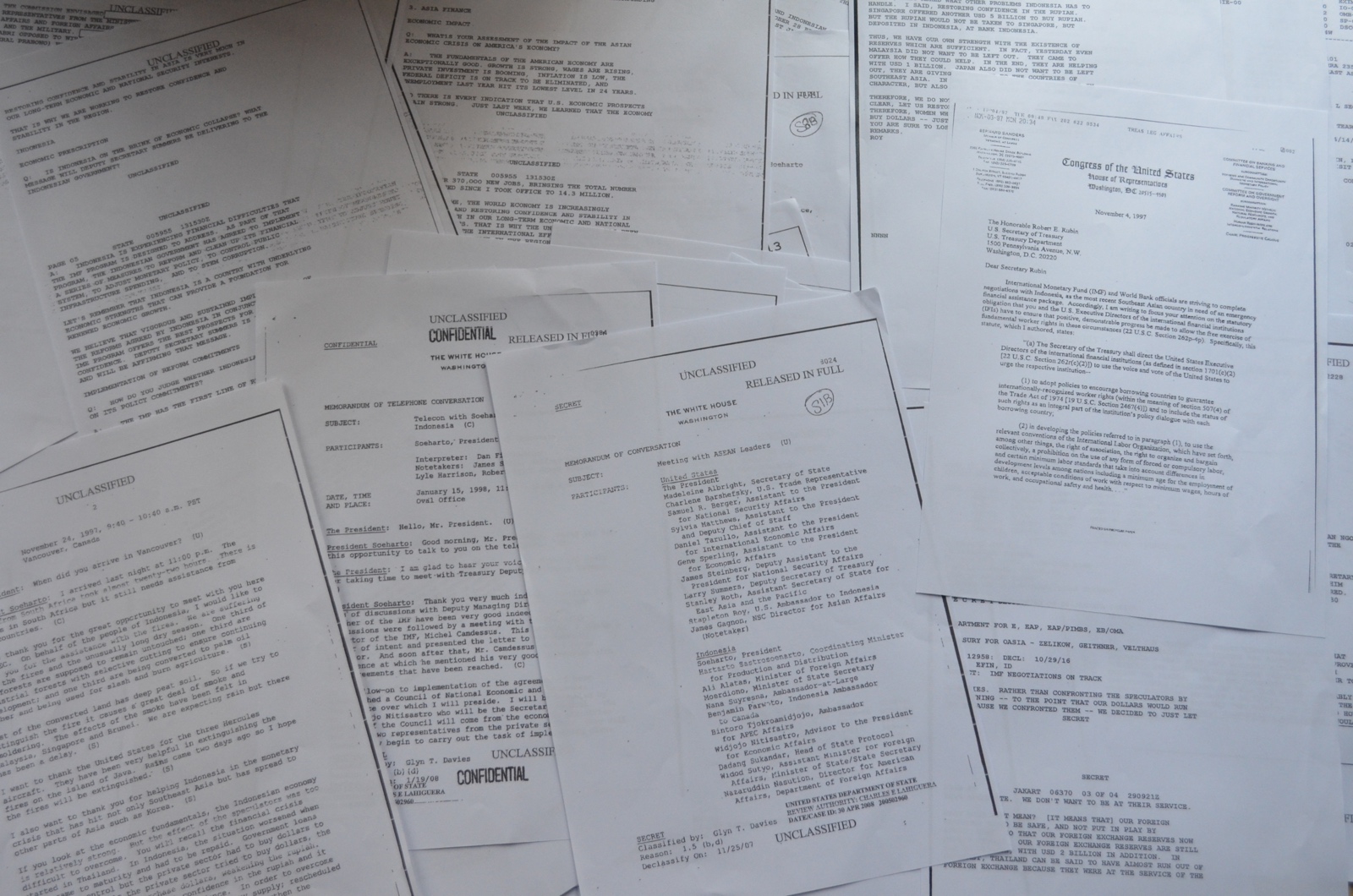

The released cache of documents show that the close relationship between US President Bill Clinton and President Suharto influenced the US' reaction to the Asian Financial Crisis in Indonesia.

Pada 1997, Indonesia masih dianggap bermasalah menurut standard manapun. Saat itu Indonesia melakukan invasi, masih menduduki Timor-Leste, negara sekaligus dituduh terlibat penculikan puluhan aktivis pro-reformasi, serta sedang mengalami kemerosotan kondisi moneter yang merupakan dampak dari Krisis Keuangan di Asia. Pasca pembantaian massal pada 1991 oleh militer Indonesia di Timor-Leste yang menewaskan lebih dari 270 orang, Kongres Amerika Serikat telah memotong bantuan yang diberikan kepada Indonesia untuk Pelatihan Militer dan Pendidikan Internasional (IMET).

Meskipun Indonesia memiliki rekam jejak yang buruk di bidang Hak Asasi Manusia dan serangkaian kesalahan dalam pengelolaan finansial yang menyebabkan Indonesia mengajukan pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada Oktober 1997, Amerika Serikat justru tampak senang mendukung Indonesia yang saat itu sedang dalam kondisi terdesak tersebut dengan mendukung langkah Indonesia meminta bantuan pada IMF dan bahkan menyetujui penambahan pinjaman kredit sebesar USD 3 miliar.

Tahun ini, 21 tahun setelah kejadian tersebut, Pemerintah Amerika Serikat baru saja merilis dokumen yang bersumber dari berkas-berkas Departemen Luar Negeri—yang beberapa di antaranya telah dirahasiakan selama 20 tahun—yang memberikan titik terang terhadap misteri hubungan AS-Indonesia pada periode itu: mulai dari hubungan dekat antara Presiden Bill Clinton dan Presiden Suharto, sampai mengungkap hubungan Amerika Serikat terhadap keterlibatan negara adidaya tersebut dalam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Berkas-berkas tersebut juga menunjukkan bahwa ketika pemerintahan Clinton secara terbuka mengecam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, tapi di sisi lain dokumen itu juga menarik garis benang merah tentang hubungan Amerika dengan tokoh-tokoh kunci di dalam tubuh militer dan pemerintah Indonesia yang terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM selama bertahun-tahun—untuk menggambarkan betapa mengerikan kekerasan dan represi yang terjadi.

“Saya berbicara bukan hanya sebagai Presiden Amerika Serikat, tetapi sebagai teman yang saya rasa anda akan meninggalkan warisan luar biasa jika anda merampungkan pekerjaan anda,” Clinton pernah menegur Suharto dalam sebuah pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada November 1997 di Vancouver – pertemuan yang sama di mana dia mencoba—tapi tidak berusaha dengan keras—membahas penculikan dan pendudukan Indonesia terhadap Timor-Leste.

Dari AS ke Indonesia: pelatihan dan peralatan militer

Militer Amerika Serikat pernah bertahun-tahun membujuk pemerintah Indonesia mengadakan pelatihan dan membeli peralatan militer. Pada 2001, World Policy mempublikasikan laporan khususyang menguraikan aliran dana untuk persenjataan dan pelatihan tersebut:

“Amerika Serikat mentransfer USD 328 Miliar dalam bentuk persenjataan dan suku cadang dan hampir USD100 miliar dalam bentuk ekspor persenjataan komersial kepada rezim Jakarta (saat itu) dalam dekade terakhir. Pelatihan militer juga difokuskan dalam periode ini – Departemen Pertahanan mengalokasikan lebih dari USD7.5 miliar dalam bentuk pendanaan pada program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET) untuk tentara Indonesia.”

Tetapi Kongres menghentikan pendanaan IMET ke Indonesia pada 1992 setelah terjadinya pertumpahan darah di Timor-Leste, di mana tentara bersenjata menembaki 271 orang di areal Pemakaman Santa Cruz. Indonesia telah menginvasi Timor-Leste sejak 1975, dan baru menarik pasukannya pada 1999.

Pada 1993, Kongres membuat larangan resmi melalui Undang-undang Pengalokasian Operasi Luar Negeri. Amerika Serikat tidak lagi berniat memberikan bantuan militer kepada Indonesia. Tetapi dokumen yang dibuka kepada publik menceritakan kisah yang berbeda; salah satunya terkait dengan penyebab terjadinya krisis ekonomi Asia Tenggara yang melanda Indonesia.

Dokumen rahasia yang akhirnya dipublikasikan

Dokumen yang baru dirilis oleh National Security Archive, banyak di antaranya berupa telegram dan email dari kedutaan AS di Jakarta kepada kantor di Washington DC, mengungkapkan bagaimana situasi sepanjang Krisis Finansial Asia pada 1997, Amerika yang terus menumbuhkan tokoh-tokoh penting dalam tentara Indonesia, termasuk Mayor Jenderal Prabowo Subianto—calon presiden saat ini yang diduga telah memerintahkan aksi penculikan terhadap aktivis pro-reformasi di Indonesia selama periode 1996-1998. Dokumen-dokumen tersebut juga menunjukkan bagaimana hubungan militer antara Indonesia dan Amerika dan memberikan informasi yang cukup banyak mengenai bagaimana sikap Amerika Serikat terhadap krisis keuangan dan tentang meningkatnya kekerasan yang terjadi di seluruh Indonesia.

Posisi ini menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap Indonesia dan mendorong pemerintahan Clinton untuk menutup mata terhadap pola pelanggaran yang terdokumentasikan dengan baik yang dilakukan oleh militer Indonesia, bahkan ketika presiden mereka terlena dengan pinjaman finansial atas nama Suharto

Dokumen tersebut juga mencakup transkrip pembicaraan antara Clinton dan Suharto, yang menggarisbawahi sikap simpatik mantan presiden Amerika tersebut terhadap rekanannya, Indonesia. Posisi ini menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap Indonesia dan mendorong pemerintahan Clinton untuk menutup mata terhadap pola pelanggaran yang terdokumentasikan dengan baik yang dilakukan oleh militer Indonesia, bahkan ketika presiden mereka (Indonesia) terlena dengan pinjaman finansial atas nama Suharto. Pinjaman tersebut akan berjumlah lebih dari USD43 miliar untuk mengakhiri krisis pada 1999.

Banyak telegram dan email dengan status rahasia tersebut ditulis oleh J. Stapleton Roy. Sebagai duta besar AS untuk Indonesia selama periode 1996 hingga 1999, dia merupakan salah satu tokoh kunci yang dianggap paling dekat dengan peristiwa tersebut. Tugasnya di kedutaan AS di Jakarta termasuk mengirim laporan berkala mengenai situasi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia, berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan berita lokal, sumber kedutaan maupun analisanya sendiri. Selama beberapa bulan, Roy memantau krisis finansial tersebut ketika krisis mulai meruntuhkan (ekonomi) Indonesia dan mengirimkan kembali analisisnya kepada Capitol Hill di Washington DC.

Awal mula krisis keuangan

Apakah Roy memiliki firasat bahwa Indonesia akan berubah selamanya dalam enam bulan setelah 10 Oktober 1997, dia tidak menjelaskan di dalam laporannya untuk Madeleine Albright, Sekretaris Negara AS saat itu, saat memberikan laporan terbaru kepadanya mengenai permintaan pinjaman IMF oleh Indonesia.

“Dalam pembicaraan pada tanggal 9 Oktober, perwakilan Bank Dunia dan IMF yang berbasis di Jakarta memberitahukan kepada kedutaan bahwa tujuannya memberikan paket Bantuan IMF yang cukup besar agar memulihkan kepercayaan pasar tanpa, idealnya, harus menggunakannya.”

Ini, ternyata optimisme yang menimbulkan masalah di masa depan.

Krisis Keuangan Asia pertama kali terjadi di Thailand yang dimulai pada Juli 1997. Pemerintah Thailand memiliki cicilan hutang luar negeri dalam jumlah yang cukup besar dan membuat keputusan yang menghancurkan untuk menaikkan nilai mata uang Baht, dengan harapan akan mampu meningkatkan pendapatan ekspor. Rencana tersebut gagal, dan krisis menyebar ke seluruh Asia Tenggara dikarenakan para investor menarik diri serta meninggalkan mata uang Asia secara berbondong-bondong. Banyak dari negara-negara tersebut yang pernah dijuluki “Negara-negara Ekonomi Asia yang Ajaib”; berjatuhan dengan cepat dan spektakuler dari kejayaannya.

Walaupun banyak dari analis memprediksi bahwa Thailand yang akan menanggung beban dari krisis tersebut, namun pada akhirnya ternyata Thailand bukan negara yang paling menderita. Rupiah Indonesia mulai terdepresiasi mulai Agustus 1997, kehilangan 30% nilainya pada Oktober 1997.

Beberapa perusahaan swasta di Indonesia yang telah meminjam dengan jumlah besar dari luar negeri, mengambil pinjaman jangka pendek untuk proyek jangka panjang, terbebani dengan hutang karena nilai rupiah yang tidak stabil. Indonesia juga diterpa permasalahan lain yakni berupa kekeringan yang disebabkan El Nino; kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap yang luas serta masalah berbagai kesehatan; kurangnya produk impor seperti susu formula; serta aksi kepanikan masyarakat yang melakukan pembelian dan penimbunan kebutuhan pokok seperti beras dan minyak. Di saat kondisi pasar stabil pada 1998, Indonesia telah mengalami tidak hanya kondisi pasar yang hampir runtuh, namun juga kerusuhan sosial dan politik yang menyebabkan pemerintah menjadi terimbas.

Kendatipun, pada Oktober 1997, Suharto masih berpidato dengan penuh kepercayaan diri dalam suatu pertemuan para pemuda di Pasuruan, Jawa Timur. “Kita berbeda dengan Thailand,” katanya sesumbar. “Ekonomi Thailand sudah jatuh ketika mereka meminta IMF untuk datang membantu…Kita berbeda. Indonesia sudah mempunyai suatu program, jadi mari kita lihat, IMF sedang bekerja…”

“Teman yang dapat diandalkan saat terjadinya krisis”

Akan tetapi, Roy, Ia lebih pragmatis. Laporannya menggambarkan seberapa cepat krisis keuangan yang melanda Indonesia dan menyoroti tanggapan dari Amerika Serikat. Pada tanggal 23 Oktober 1997, dia kembali melaporkan kembali kepada Washington sebagai bahan persiapan untuk perjalanan Sekretaris Asisten Stanley Roth ke Indonesia.

“Pada malam kunjungan anda, Indonesia bersama dengan para negara tetangga ASEAN-nya sedang menghadapi masa-masa sulit yang lebih berat ketimbang pada masa pemerintahan Suharto yang lama. Kunjungan anda di waktu yang tepat untuk menyampaikan gambaran yang jelas bahwasanya AS tetap berkomitmen untuk tetap menjaga hubungan bilateral yang kuat.

Hubungan ini penting bagi Amerika. Pendanaan AS untuk pendidikan dan pelatihan militer (IMET) sebagian besarnya telah dihentikan oleh Kongres, dan interaksi diplomatik telah berkurang beberapa bulan terakhir. Namun, Roy meyakinkan Roth, “hubungan AS – Indonesia telah menurun sejak pertengahan musim panas.”

Amerika bingung terhadap keputusan Suharto. Ia menarik diri dari kesepakatan tentang pembelian jet tempur F-16, dan lebih memilih membeli Sukhoi 30s dari Rusia sebagai gantinya. “Presiden Suharto sendiri yang langsung memerintahkan peralihan tersebut…saat dia merasa bahwa para kritikus di kongres memiliki pengaruh terlalu kuat atas pendekatan kami ke Indonesia,” Roy menjelaskan, yang mengacu pada pengesahan Kongress terhadap Undang-undang Pengalokasian Operasi Luar Negeri serta dalam perdebatan di Capitol Hill yang membahas apakah akan melanjutkan penjualan F-16.

Saat Roy mencoba untuk tetap optimis, di waktu yang bersamaan, dia mengakui bahwa “hubungan tersebut masih membutuhkan usaha. Kunjungan para petinggi militer AS… telah menopang hubungan keamanan kita namun dengan tidak adanya pelatihan IMET atau penjualan militer dalam jangka waktu lama akan melemahkan hubungan antara dua perusahaan militer kita.”

Dia menyarankan cara lain untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka: “Respon kami terhadap masalah keuangan di kawasan ini akan berdampak besar dalam kredibilitas kami sebagai teman yang dapat diandalkan Indonesia saat terjadi krisis.” Amerika juga mengetahui bahwa Cina dan Rusia, keduanya juga menawarkan Indonesia “kesepakatan menarik mengenai persenjataan canggih, dan mempengaruhi persepsi Indonesia bahwa kami merupakan sumber peralatan militer yang tidak bisa dihandalkan.”

Mereka berusaha membujuk dan mengambil hati sekali lagi

IMET telah lama menjadi sumber perdebatan bagi kedua negara baik Indonesia dan AS. Setelah awalnya Kongres memotong dana untuk Indonesia pada 1992, dan kemudian kembali mencoba menghentikan semua latihan militer pada 1995, menyuarakan kekhawatiran bahwa latihan tersebut digunakan di Timor-Leste untuk menculik, menyiksa dan memenjarakan para aktivis pro-kemerdekaan.

IMET telah lama menjadi sumber perdebatan bagi kedua negara baik Indonesia dan AS

Upaya Kongres tidak berhasil; dibuatlah sebuah kelonggaran dengan mengizinkan E-IMET, atau Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional sebagai gantinya. E-IMET diklaim sebagai suatu “program pendidikan” para perwira dalam persoalan hak asasi manusia, keadilan militer dan pengendalian sipil terhadap militer.”

Akan tetapi pada Maret 1997, Subkomite Alokasi Dana Operasi Luar Negeri mendengar bahwa Pentagon telah melanjutkan latihan militer di Indonesia di tahun 1996 tanpa melakukan pemberitahuan, sehingga saat itu juga membatasi akses Indonesia untuk E-IMET. Itu dimaksudkan untuk mengakhiri hubungan militer bersama.

Meskipun kenyataannya Kongres menentang penjualan atas pelatihan dan peralatan militer ke Indonesia, beberapa departemen negara bagian justru melihatnya sebagai faktor penting dalam hubungan bilateral. Sebagaimana tercermin dalam kerahasiaan dokumen, beberapa pejabat berbagai negara bagian berulang kali menyatakan bahwa pertukaran semacam itu dirancang agar memberikan “paparan kepada masyarakat terhadap nilai dan martabat kita” serta memberikan Amerika Serikat pengaruh di wilayah tersebut untuk memadamkan kerusuhan jika dibutuhkan.

Kenyataanya, AS telah menjadi “pemasok terbesar senjata and pelatihan militer ke Indonesia” sampai tahun 1992; dimana hubungan yang berlangsung tersebut jauh lebih sedikit menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi ketimbang untuk dorongan ekonomi dan politik.

Hal tersebut bukanlah suatu hubungan dimana Amerika siap untuk kalah.

Dana Talangan IMF

Pada tanggal 14 Oktober 1997, kedutaan AS di Jakarta menerima salinan laporan yang disiapkan oleh Departemen Keuangan AS. Laporan tersebut merinci sejumlah opsi pinjaman yang berbeda, selain dana talangan IMF, untuk dipertimbangkan oleh Amerika Serikat. Meskipun laporan tersebut mencatat bahwa pinjaman jangka menengah akan membawa “risiko politik yang signifikan”, namun menunjukkan langkah semacam adanya “kemungkinan sinyal kuat dukungan AS.”

Pada akhirnya, Amerika Serikat memilih menyetujui pemberian hutang sejumlah USD 3 miliar kepada Indonesia dan menerapkan dukungannya tersebut di balik paket dana talangan IMF. Indonesia menandatangani ketentuan pinjaman sebesar USD10 miliar dari IMF pada November 1997 dan pinjaman lainnya sebesar USD4 miliar pada Juli 2998. Indonesia juga menerima USD8 miliar dari lembaga multilateral dan pinjaman-pinjaman lainnya sebesar USD8 miliar dari penyumbang bilateral.

Tetapi semuanya tidak berjalan dengan lancar di Capitol Hill. Pada November 1997, anggota Kongres Bernie Sanders mengirimkan surat pengaduan kepada Robert E. Rubin, Sekretaris Keuangan. Surat tersebut merujuk Amandemen Frank/Sanders – yang telah disusun Sanders yang mengharuskan Departemen Keuangan AS agar membuat keputusan yang mendukung hak-hak buruh di seluruh dunia melalui hak suara mereka di berbagai lembaga seperti IMF.

Sanders menulis:

“Semenjak keputusan ini diberlakukan pada tahun 1994, saya sudah merasa sangat kecewa bahwa pelaksanaan dan penegakannya telah diabaikan. Namun, paket bantuan keuangan untuk Indonesia, merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak pekerja menurut standar apapun, yang saat ini sedang dinegosiasikan dan diselesaikan di IMF dan Bank Dunia, telah memberikan peluang baru bagi anda untuk menegakkan undang-undang AS.”

Surat tersebut juga menyebut militer Indonesia:

“Dalam perihal kebijakan pemerintah, Pemerintah Indonesia secara sistematis masih menolak kebebasan berserikat dan hak untuk mendirikan organisasi serikat buruh yang independen dan perundingan kolektif pada buruh Indonesia. Penindasan brutal terhadap hak buruh yang diakui internasional ini secara rutin diterapkan dengan tangan besi oleh angkatan bersenjata Republik Indonesia.”

Dalam waktu yang singkat, surat lain menyusul pada tanggal 6 November 1997, ditandatangani oleh lima anggota Kongres: Barney Frank, Patrick Kennedy, Joseph Kennedy, Tony Hall dan Nancy Pelosi. Surat tersebut menyatakan “keprihatinan serius” tentang pinjaman IMF dan Bank Dunia, serta komitmen pemberitan utang USD3 miliar AS.

Surat tersebut mengangkat persoalan lain: “Pemerintahan Indonesia di Timor-Leste merupakan salah satu yang paling opresif dan brutal yang kami pernah lihat,” Surat tersebut mendesak Departemen Keuangan untuk menarik dukungan terhadap paket dana talangan IMF dan pinjaman utang dari AS.

Surat penilaian pemerintah Indonesia juga bernada tajam: “Mereka tidak terima bantuan ini sebagai bentuk niat yang sama kepada kita. Mereka seperti itu karena lebih mementingkan kepentingan mereka ketimbang kita.”

Pada tanggal 9 Desember 1997, Rubin menjawab: “Amerika Serikat dan komunitas internasional memiliki pengaruh kuat dalam memulihkan kepercayaan pasar di Asia dan menahan penyebaran (krisis) ke dalam pasar keuangan lainnya. Selain itu, beberapa negara berkembang, termasuk yang berasal dari Asia Tenggara, merupakan saham yang sangat penting terhadap total ekspor AS.”

Pasar ekspor mewarnai hampir setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintahan Clinton terhadap Indonesia. Fokus ini juga menjelaskan “pertemanan” (kata Clinton) antara Clinton dan Suharto, yang mulai akrab pada 1996. Sebelum itu, walaupun masih dalam jalur kampanye kepresidenan, Clinton telah vokal menyuarakan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste dan pemerintahannya telah mendukung resolusi PBB pada 1993 yang mengkritik pemerintah Indonesia setelah penyerangan di Pemakaman Santa Cruz pada 1991.

Namun sikap Clinton segera berubah setelah mengambil alih kantor. Dia menyadari potensi yang didapat perusahaan-perusahaan Amerika untuk menghasilkan uang di Indonesia secara reguler yang mana disebut-sebut sebagai salah satu pasar besar di Asia Tenggara. Jika Clinton ingin mendapatkan jalan masuk, dia harus menjilat kepada seseorang. “Perusahaan-perusahaan Amerika menginginkan akses ke pasar Indonesia, tetapi Presiden Suharto adalah pasar Indonesia,” kata sebuah artikel, “Clinton and Indonesia”, pada 1996.

“‘Dinamika yang menggerakkan” di belakang kebijakan AS, seorang pejabat senior mengatakan kepada the Washington Post, diharapkan ‘tidak terlalu mengacaukan hubungan perdagangan’ ketika di saat yang sama menuntut atas pelaksanaan hak asasi manusia yang lebih baik. Dalam praktiknya, itu berarti Clinton dan para penasehatnya ‘mengangkat’ persoalan hak asasi manusia kapanpun mereka bertemu dengan Suharto beserta menteri-menterinya,” lanjutnya.

Pemerintahan Clinton, di balik segala upaya terbaiknya, telah mengirim pesan yang membingungkan kepada Indonesia; di satu sisi menegur Suharto atas pelanggaran hak asasi manusia, dan di sisi lain mendesak jatah saham yang lebih besar untuk pasar di Indonesia

Tetapi ini semua omong kosong. Pemerintahan Clinton, di balik segala upaya terbaiknya, telah mengirim pesan yang membingungkan kepada Indonesia; di satu sisi menegur Suharto atas pelanggaran hak asasi manusia, dan di sisi lain mendesak jatah saham yang lebih besar untuk pasar di Indonesia. Yang paling buruknya, pemerintah AS secara jelas telah diprioritaskan untuk mendapatkan bagian dari perekonomian Indonesia yang sedang berkembang di atas kesejahteraan para aktivis dan penduduk Timor-Leste.

Pada akhirnya, seperti biasa, semuanya tentang uang.

Mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia

Pada hari yang sama, kelima anggota kongres mengirimkan surat mereka kepada Rubin, Sekretaris Asisten Bagian Asia Timur dan Pasifik (EAP) Stanley Roth yang sedang di Jakarta bertemu dengan Komandan Pasukan Khusus Indonesia, Mayor Jenderal Prabowo Subianto.

Roth menyinggung mengenai hubungan spesial antara Amerika Serikat dan Indonesia, yang menyebutkan uang bantuan USD3 miliar telah dikontribusikan oleh Amerika lewat pada paket dana talangan IMF. Kemudian pembicaraan beralih ke topik militer.

Prabowo ingin “membeli pelatihan militer AS melalui penjualan militer luar negeri (FMS),” tulis Roy dari pertemuan tersebut. “Dia ingin mengirim perwira-perwira Pasukan Khusus ke luar negeri untuk belajar tentang berbagai pengetahuan, standar akuntabilitas dan profesionalisme.”

Prabowo juga mengeluh: “seseorang, katanya, di Departemen Luar Negeri atau Pentagon telah menghentikan permintaan dia untuk pelatihan FMS.” Roth berjanji untuk menindaklanjuti dan memeriksa status mengenai rencana pemerintah Indonesia untuk membeli lebih banyak program pelatihan militer dari Amerika menggunakan FMS, dimana pembelian perangkat militer akan disertai dengan pelatihan bagi personil. Ini merupakan suatu cara untuk mengurangi larangan terhadap IMET maupun E-IMET.

Berdasarkan telegram, yang ditulis oleh Roy dan diperjelas oleh Roth, tidak seorangpun dalam pertemuan tersebut—termasuk Wakil Kepala Misi di Jakarta dan Atase Pertahanan Kolonel Don McFetridge—membuat referensi terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Indonesia baik di Timor-Leste ataupun di tempat lain.

Lima bulan kemudian, pada April 1998, Roy melaporkan saat pertemuan makan siang antara staf delegasi AS dan aktivis pro reformasi Indonesia mengenai “penghilangan” yang kerap terjadi selama pemerintahan Suharto sejak 1996. Selama bertahun-tahun, aktivis pro reformasi, pekerja NGO, dan tokoh-tokoh oposisi hilang tanpa jejak—mereka dituduh ingin menggulingkan pemerintah, diduga diculik dan diintimidasi untuk dibungkam. Beberapa dari mereka tidak pernah terdengar kabarnya lagi. “Banyak teman berbicaranya percaya bahwa Mayor Jenderal Prabowo berada di balik penghilangan,” tulis Roy di dalam laporannya, tanpa menjelaskan secara lebih detail.

Pada 24 November 1997 Clinton dan Suharto bertemu pada KTT APEC di Vancouver. Itu merupakan pertemuan APEC terakhir yang Suharto hadiri. Setelah lelah terbang ke Vancouver melalui Afrika Selatan, Suharto harus menghadiri pertemuan yang cukup menegangkan itu. Clinton menjanjikandukungan untuk Indonesia, tapi di saat yang sama Ia juga mengangkat tentang pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Timor-Leste dan pembungkaman pihak-pihak yang pro-reformasi. Persoalan-persoalan ini, kata Clinton, akan merugikan citra Suharto di luar negeri, dan bisa mengancam dukungan dari IMF dan investor asing.

Suharto kemudian mengeluarkan pernyataan yang dianggap meremehkan: “Mereka-mereka yang melakukan pelanggaran atau menentang orang yang dipercaya menegakkan konstitusi dan mereka-mereka yang melanggar konstitusi akan dibawa ke pengadilan untuk menghadapi aturan hukum. Inilah apa yang Indonesia lakukan selama bertahun-tahun dan orang luar tidak mengerti. Terima kasih.”

“Akhir dari perbincangan”, baca baris berikutnya dalam transkrip pertemuan.

Persyaratan dari IMF

Ketidaksediaan Suharto untuk mendiskusikan atau mengendalikan tindakan opresif bukan satu-satunya masalah Clinton.

Pada 8 Januari 1988, dia menelepon Suharto dari Air Force One. Sambil berupaya keras mengingatkan Suharto tentang hubungan dekat mereka, Clinton juga mengetahui presiden Indonesia belum mengimplementasikan reformasi yang disyaratkan oleh IMF sebagai bagian dari kesepakatan untuk dana pinjaman. “Saya sejak lama menghargai hubungan kita, dan saya hanya ingin berbicara kepada anda secara pribadi,” kata dia.

Kesepakatan tersebut termasuk 50 poin perencanaan reformasi dan hal-hal seperti mengakhiri subsidi rakyat dan mengakhiri sistem patronase Suharto. 16 bank yang dimiliki kroni-kroni Suharto ditutup… hanya beberapa yang kemudian dibuka kembali dengan nama baru. Clinton menjelaskan hal tersebut karena memiliki “pengaruh besar terhadap psikologi investor” di Amerika Serikat.

Namun, kegagalan mengimplementasikan reformasi IMF yang mengakibatkan negara tersebut kembali pada pijakan keuangan yang sehat tidak cukup membuat Amerika Serikat menarik dukungan mereka. Clinton kemudian memaparkan cara lain untuk menangani krisis, termasuk mempertahankan tingkat suku bunga yang tinggi – sebuah ide yang tidak menarik bagi Suharto. Tapi Clinton tetap mengakhiri perbincangan itu dengan suasana penuh persahabatan.

“Saya juga berniat untuk mengeluarkan pernyataan dalam beberapa menit ke depan untuk menegaskan pentingnya hubungan antara negara kita dan sangat jelas bahwa kami mendukung anda dan kami akan bersama anda melalui masa-masa sulit ini.”

Namun Amerika Serikat mendapat tekanan karena menegaskan dukungannya terhadap Indonesia, terutama dikarenakan negara tersebut tidak menawarkan bantuan keuangan yang sama kepada Thailand. Pada 12 Januari 1998, sebuah dokumen diedarkan ke semua pos Asia dan Pasifik dengan panduan pers. Ini memberikan pandangan sekilas mengenai pengawasan media yang harus dihadapi Amerika Serikat.

“Bukankah kritikus setidaknya sebagian benar ketika mereka menuduh bahwa program-program IMF ini akan menyelamatkan para investor dan pemerintah yang korup?” bunyi di salah satu dokumen. “Jika berbagai upaya ini diarahkan pada pendanaan investor, kami tidak akan mengeluarkan satu sen pun untuk mereka,” tanggapan lain yang lebih pedas lagi.

Pada 15 Januari 1998, Clinton menelepon Suharto sekali lagi, kali ini dari ruangannya yang biasa disebut “Oval Office”. Dia mengirim Deputi Menteri Keuangan Larry Summers ke Indonesia bertemu dengan presiden yang sedang berada di masa sulit. Sebelumnya Suharto juga telah dikunjungi oleh Wakil Gubernur Pelaksana dari IMF, Stanley Fischer, dan Direktur Manajer Michel Camdessus.

“Saya senang mendengar suara anda,” kata Clinton, sebelum Suharto menjelaskan dengan penuh semangat tentang bagaimana dia membentuk Dewan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan Nasional untuk memastikan pelaksanakan yang lebih baik dalam rangka memenuhi persyaratan yang dibuat IMF. Dia juga menandatangani sebuah surat yang menjanjikan bahwa pemerintahannya memastikan reformasi akan berjalan sesuai persyaratan IMF dan berupaya menarik para investor luar negeri yang sebagian besar kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia dalam menangani krisis.

Clinton terpesona: “Pertama kali, saya pikir perjanjian tersebut baik, tetapi saya merasa yakin setelah mendengar penjelasan tentang bagaimana ini akan diimplementasikan…Saya akan merilis sebuah pernyataan yang menjelaskan bahwa anda menelepon saya dan saya menyambut langkah-langkah ini, serta saya telah diyakinkan.”

Akan tetapi, kondisi ini tidak berlangsung lama. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa, kurang dari sebulan kemudian, Amerika Serikat sekali lagi diguncang oleh respon Suharto yang semakin tidak menentu mengenai krisis. Pada 13 Februari 1998 Clinton menelepon Suharto lagi, dia telah mendengar bahwa Suharto telah memiliki rencana gila untuk menerapkan dewan mata uang – yang mengambil alih kewenangan mengelola nilai pertukaran dari bank sentral dengan mengelompokkannya ke suku bunga tetap dengan mata uang asing – dan ingin memperingatkannya.

“Saya ingin tetap menjaga dan saya menelepon sekarang karena saya prihatin mengenai situasi keuangan,” kata Clinton. “Jika pasar mengikuti dewan, bisa menyebabkan dampak yang secara serius menguras cadangan Indonesia dan menyulitkan upaya IMF dan masyarakat Internasional dalam memberikan dukungan.”

Suharto kelihatannya, enggan untuk menerima saran tersebut, setidaknya dari kerumitannya. “Jika dewan mata uang tidak diperkenalkan, apa alternatifnya?” tanya dia. “Bagaimana kita menghentikan jatuhnya nilai rupiah? Saya menghimbau anda untuk mendekati G-7 dan meminta mereka menaruh perhatian terhadap situasi di Indonesia.”

Clinton setuju.

Mengeluarkan kucing dari karungnya

Pada saat itu, kondisi tidak sedang baik—bukan hanya di Jakarta, tapi juga di Washington DC.

Pada 16 Maret 1998, seorang wartawan Amerika di Jakarta menggelar konferensi pers untuk mempublikasikan dugaan mengenai program latihan bersama AS—Indonesia yang dirahasiakan, yang juga bersamaan dengan pelepasan dokumen Pentagon oleh sekutu Kongres dari East Timor Action Network (ETAN).

Baik jurnalis maupun dokumen tersebut menuduh bahwa Pentagon telah menjual pelatihan militer ke Indonesia tanpa sepengetahuan Kongres, dan bukan hanya pada 1996. Mereka mengatakan, bahwa tentara AS telah melatih prajurit Indonesia sejak tahun 1992 melalui sesuatu yang dinamakan program Latihan Gabungan Bersama (Joint Combined Exchange Training – J-CET)—sebuah upaya untuk menghindari larangan IMET.

“Tentara Indonesia dilatih dalam serangan udara, perang kota, dan operasi psikologis tiga puluh enam kali antara tahun 1992 dan 1997 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Kongres,” seperti disebut dalam laporan khusus World Policy.

Terdapat juga tuduhan bahwa banyak dari pelatihan J-CET telah melibatkan Kopassus, satuan anti teror khusus Indonesia yang juga beroperasi di Timor-Leste dan yang “dituduh melakukan penyiksaan, penculikan dan pembunuhan tanpa terlebih dahulu diadili.

Pelatihan ini, meskipun tidak ilegal, “jelas melanggar penetapan Kongres”, tulis Kurt Biddle, Koordinator Washington untuk Jaringan Hak Asasi Manusia, pada tahun 2007.

Pada 28 Maret 1998, sebuah telegram yang ditandatangani oleh Albright, dikirim dari Washington DC ke kedutaan AS di Jakarta, mencatat ketegangan antara Kongres dan pemerintahan yang lebih luas:

“Kami menangkap sinyal dari Hill, mengindikasikan bahwa Kongres sangat tidak senang dengan respon pemerintah terhadap persoalan pelatihan J-CET. Kami dapat melihat dampak buruk yang berbentuk pelarangan oleh kongres terhadap semua pelatihan/latihan bersama dengan militer Indonesia.”

Pada April, demonstrasi berlangsung di seluruh kampus-kampus universitas di Indonesia. Para mahasiswa kehilangan kesabaran terhadap kurangnya stabilitas keuangan; hingga membuat keadaan menjadi lebih buruk, orang-orang yang hilang dan masih belum ditemukan, hanya selang beberapa bulan kemudian dinyatakan bahwa mereka diculik dan disiksa oleh militer Indonesia—yang dengan jelas, telah menerima pelatihan secara rahasia dari Amerika.

Pemerintah AS bukan hanya telah menjual pelatihan militer kepada Indonesia—meski legal, tapi telah dilakukan tanpa memberitahu Kongres—juga telah menyetujui pinjaman sebesar USD3 miliar yang mengurangi kesengsaraan keuangan Indonesia, dan Clinton telah mengeluarkan pernyataan setelah menyatakan mendukung Suharto. Sekarang jelas bahwa mereka terus melakukan hal ini bahkan di tengah dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang mereka tuduhkan pada masa pada pemerintahan Suharto.

Pada 6 April 1988, Roth meminta pertemuan di Departemen Luar Negeri AS dengan Kedutaan Indonesia untuk Amerika Serikat, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. Roth mengatakan dia berharap agar Indonesia akan mencapai kesepakatan lain dengan IMF atas dana talangan yang lebih banyak sebelum 15 April 1998, tetapi mengatakan lagi bahwa pemerintahan Clinton dan Kongres khawatir terhadap kemungkinan rencana pemerintah Indonesia untuk menghentikan demonstrasi di kampus, penahanan ratusan peserta aksi damai, dan meneruskan penghilangan terhadap para aktivis.

Roth mengatakan dia berharap agar Indonesia akan mencapai kesepakatan lain dengan IMF atas dana talangan yang lebih banyak sebelum 15 April 1998, tetapi mengatakan lagi bahwa pemerintahan Clinton dan Kongres khawatir terhadap kemungkinan rencana pemerintah Indonesia untuk menghentikan demonstrasi di kampus, penahanan ratusan peserta aksi damai, dan meneruskan penghilangan terhadap para aktivis

Kendati demikian, Roth juga mengatakan bahwa, “USC [Kongres AS] menghormati pengendalian yang dilakukan militer hingga saat ini dalam menghadapi protes, penyisihan demonstrasi di kampus hingga kini, dan pengurangan kekerasan anti Sino-Indonesia,” yang semuanya dia sebut “perkembangan positif”.

Meskipun Suharto telah dengan sengaja mengabaikan sebagian besar persyaratan IMF pada bulan-bulan sebelumnya, IMF, yang didukung oleh Amerika Serikat, menandatangani perjanjian yang ketiga dengan Indonesia pada April 1998 dan mengucurkan kembali sejumlah uang kepada negara tersebut, dengan pemahaman bahwa Suharto akan bekerja untuk melakukan restrukturisasi sistem perbankan dan menerapkan undang-undang kepailitan.

Kegaduhan di Washington

Saat Indonesia terus berjuang untuk bertahan menghadapi krisis sosial dan ekonomi, isu-isu terhadap penculikan dan penghilangan membuat Amerika Serikat pusing.

Dari semua dokumen rahasia yang baru dibuka, salah satu yang paling heboh adalah yang dikirim oleh Roy pada 7 Mei 1998—dokumen ini telah dirahasiakan selama 20 tahun. Dalam sebuah telegram yang dikirim dengan perhatian prioritas kepada Washington DC, Roy menjelaskan bagaimana kedutaan AS di Indonesia mengumpulkan sumber, termasuk aktivis mahasiswa, untuk menginformasikan tentang di mana orang-orang yang diculik tersebut ditahan dan siapa yang bertanggung jawab.

Dokumen tersebut tidak menjelaskan apa yang menyebabkan Amerika tiba-tiba menginginkan informasi dari sebuah peristiwa yang yang telah berlangsung sejak 1996, dan bukan misteri baru. Terlihat kemungkinan bahwa kedutaan tersebut sedang di bawah tekanan yang baru diterapkan dari Washington DC untuk mencari tahu jika terdapat hubungan yang dapat membuktikan keterlibatan Kopassus—kekuatan elit di dalam tentara Indonesia yang melakukan operasi khusus untuk pemerintah—dan pelanggaran hak asasi manusia, dan apakah mereka menggunakan kemampuan yang dipelajari dari J-CET untuk menculik dan menyiksa para individu yang pro reformasi.

Meski nama-nama sumber yang dikumpulkan oleh kedutaan telah disunting, tetapi laporannya jelas. “Seorang pemimpin organisasi mahasiswa memberitahu Pejabat Politik bahwa dia mendapat informasi yang bersumber dari Kopassus bahwa penculikan dilakukan oleh ‘Grup Empat’ Kopassus…”

Bahkan yang paling mengejutkan bagi Amerika, kelanjutan laporan tersebut, “Penghilangan yang diperintahkan oleh Prabowo, di mana dia melaksanakan perintah dari Presiden Suharto.”

Telegram tersebut kemudian menjadi salah satu daftar dari salah satu lokasi potensial di mana para korban, dijelaskan sebagai “satuan anti teror tim Kopassus lama, satua yang terletak di jalan lama ke Bogor [kota di Jakarta Selatan].”

Meskipun laporan-laporan sebelumnya yang dikirim oleh Roy ke Washington DC menjelaskan rumor tentang Prabowo dan keterlibatan militer dalam penculikan, dokumen ini adalah tanda yang paling jelas bahwasanya Amerika sekarang mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia: Suharto, yang telah berbulan-bulan mendapatkan bantuan keuangan dan bilateral dari Amerika Serikat dan IMF; Prabowo yang telah dijamu oleh Roth dengan senang hati kembali di bulan November untuk penjualan peralatan militer; dan Kopassus, yang telah dilatih oleh militer AS tanpa sepengetahuan Kongres.

Laporan-laporan sebelumnya yang dikirim oleh Roy ke Washington DC menjelaskan rumor tentang Prabowo dan keterlibatan militer dalam penculikan, dokumen ini adalah tanda yang paling jelas bahwasanya Amerika sekarang mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia: Suharto

Keesokan hari pada 8 Mei 1998, Pentagon mengirimkan sebuah memo untuk merespons. “Kontak yang berlanjut dengan militer Indonesia bisa memberikan kepentingan dan kontribusi keamanan nasional dan berkontribusi terhadap upaya kami mendorong ABRI [Angkatan Bersenjata Republik Indonesia] dan pemerintah Indonesia lainnya agar menahan diri.”

Memo tersebut bagaimanapun, mencoba memberi jarak antara Amerika Serikat dengan tindakan yang diambil oleh Indonesia:

“Namun, dalam situasi saat ini di Indonesia, peninjauan yang hati-hati di tingkat pengambilan kebijakan terhadap aktivitas individu perlu dilakukan. Oleh karena itu, segera diefektifkan, dan sampai pemberitahuan berikutnya, semua kegiatan militer AS di Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan.”

Aktivitas J-CET dibekukan.

Jatuhnya Suharto

Terlepas dari keputusan Pentagon, Suharto masih memiliki uang IMF dan terus mengabaikan ketentuan di dalam paket dana talangan tersebut. Sebagai bagian dari rangkaian reformasi; IMF memberikan waktu kepada Suharto hingga Oktober 1998 untuk secara bertahap mengurangi subsidi BBM; pada Mei 1998, Suharto melakukan itu secara bersamaan.

Ternyata hal itu menjadi sebuah kesalahan yang fatal. Kerusuhan besar meledak dan pasukan keamanan Indonesia mulai dari tentara dan polisi mulai menembaki para demonstran, termasuk empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta pada 12 Mei 1998.

Roth juga terlalu dini berbicara tentang “mengurangi kekerasan anti Sino-Indonesia”. Pada Mei 1998, para mahasiswa protes terhadap pemerintah dan dimulai dengan Medan yang menjadi titik awal yang memicu kekerasan anti Cina yang kemudian menyebar ke seluruh negara tersebut.

Hanya enam bulan setelah dia dengan percaya diri mempersilahkan IMF untuk “memeriksanya” di Indonesia, Suharto mengadakan konferensi pers pada 21 Mei 1998 untuk mengumumkan pengunduran dirinya.

Masa pemerintahan 32 tahunnya di Indonesia berakhir, Clinton pun harus mencari teman yang baru.

___

AISYAH LLEWELLYN

Aisyah Llewellyn is a British freelance writer based in Medan, Indonesia, and New Naratif's Consulting Editor for North Sumatra. She is a former diplomat and writes primarily about Indonesian politics, culture, travel and food. Reach her at northsumatra.editor@newnaratif.com.

TEGUH HARAHAP

Teguh Harahap is a freelance writer and translator based in Medan, Indonesia. Previously he worked as the editor of Koran Kindo, a weekly newspaper for Indonesian migrant workers based in Hong Kong.

Sumber: NewNaratif

0 komentar:

Posting Komentar