Reporter: Petrik Matanasi | 22 Desember, 2017

Banjir bandang Solo; 1966. FOTO/Istimewa

- Pembantaian besar-besaran anggota/simpatisan PKI di Solo banyak dilakukan di Sungai Bengawan.

Banyak pembantaian setelah Oktober 1965 di Solo. Banjir besar Bengawan Solo pada Maret 1966 sangat mengganggu pembantaian di sana.

Sedari zaman revolusi, Solo dianggap "daerah merah" — istilah untuk kawasan yang menjadi basis kelompok atau partai kiri, khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketika pembersihan PKI terjadi pasca1965, tak hanya anggota partai yang digulung, orang yang dianggap simpatisan pun wajib hukumnya diciduk. Solo menjadi salah satu daerah pembersihan, bahkan tepi-tepi Bengawan Solo pun menjadi ladang pembantaian.

“Sekitar bulan Desember awal […] ketika melewati Sungai Bengawan Solo, saya melihat banyak sekali orang-orang diikat, trus dijajar di pinggiran Bengawan Solo,” kata Yong Witono dalam buku Suara di Balik Prahara (2011:284).

Setelah percakapan antara orang-orang yang diikat dengan tentara (yang menurutnya dari Kostrad), kemudian orang-orang yang diikat itu ditembaki.

“Begitu ditembak, tubuh mereka langsung nyemplung ke Sungai Bengawan Solo itu,” kenang Yong.

“Sekitar bulan Desember awal […] ketika melewati Sungai Bengawan Solo, saya melihat banyak sekali orang-orang diikat, trus dijajar di pinggiran Bengawan Solo,” kata Yong Witono dalam buku Suara di Balik Prahara (2011:284).

Setelah percakapan antara orang-orang yang diikat dengan tentara (yang menurutnya dari Kostrad), kemudian orang-orang yang diikat itu ditembaki.

“Begitu ditembak, tubuh mereka langsung nyemplung ke Sungai Bengawan Solo itu,” kenang Yong.

Tak hanya Yong yang menyaksikan Bengawan Solo jadi ladang pembantaian. Seorang guru, Suyatno Prayitno yang diciduk pada November 1965, menurut catatan Antonius Sumarwan dalam Menyeberangi Sungai Air Mata: Kisah Tragis Tapol '65 dan Upaya Rekonsiliasi (2007:338), menyaksikan sejak Januari 1966 tiap malam banyak tahanan yang dikeluarkan pada malam hari, tetapi banyak dari mereka tak pernah terlihat lagi setelahnya.

“Menurut desas-desus mereka dihabisi nyawanya di tepi Sungai Bacem dan mayatnya dilempar ke Bengawan Solo,” catat Antonius Sumarwan (2007:338). Para pelaku pembantaian tak hanya militer, tapi juga orang-orang sipil yang direkrut jadi algojo.

Solo memang menjadi salah satu fokus operasi pembersihan dari orang-orang PKI. Setelah para jenderal terbunuh pada 1 Oktober 1965, jumlah personel militer di Solo pun bertambah secara signifikan.

“Pada tanggal 23 Oktober (1965) telah dibentuk staf gabungan keamanan yang terdiri dari Angkatan Darat/Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI), yang dipimpin oleh Kolonel Infanteri Sarwo Edhi Wibowo, dengan tugas keamanan dan ketertiban umum dalam wilayah Surakarta dengan waktu yang secepat mungkin,” lapor Direktur Intelejen Angkatan Udara tanggal 29 Oktober 1965—yang belakangan digolongkan Brad Simpson dalam Dokumen 10 Jakarta Embassy Files (RG 84, Entry P 339, Jakarta Embassy Files, Box 14, Folder 4 pol 23-9 September 30th Mvt November 1-9, 1965).

Dokumen itu menyebutkan, pada 22 Oktober di Solo terdapat 6 meninggal dan 35 terluka. Pada 23 Oktober terjadi penculikan dan pembunuhan 14 orang dari golongan nasionalis dan agama di Kampung Sewu. Pada 24 Oktober di Kartasura terdapat 21 orang korban dan di Benteng yang dikosongkan Batalyon K terdapat 6 orang mati terkubur.

Menurut Oei Tjeo Tat, dalam Memoar Oei Tjoe Tat: Pembantu Presiden Soekarno (1995:191), selama kurun Desember 1965 sampai 2 Januari 1966 setidaknya diduga 80.000 orang terbunuh. Termasuk di dalamnya juga korban-korban di Solo.

Namun pembantaian guna membersihkan Solo dari anasir yang di masa Orde Baru disebut G30S/PKI itu sempat mengalami gangguan. Si pengganggu yang tak bisa dicegah itu bukanlah dari golongan komunis atau sisa-sisa kader PKI dan simpatisannya yang melakukan perlawanan. Gangguan datang berupa gejala alam.

Pada pertengahan Maret 1966, hujan melanda Solo. Volume hujan ternyata sangat signifikan dan berdampak pada terhambatnya agenda pembersihan. Sangat tidak efisien untuk membantai di tengah hujan.

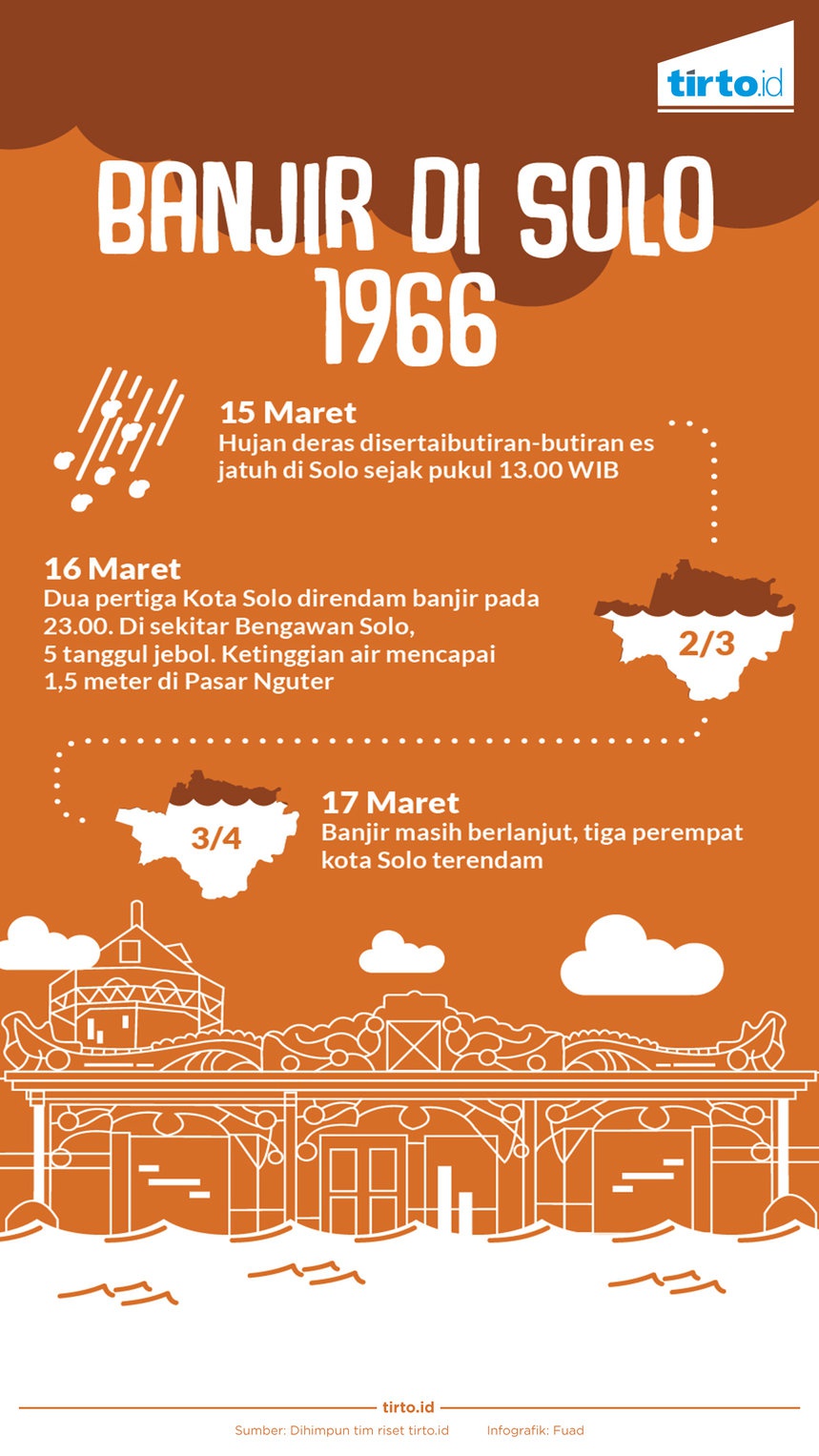

“[Hujan] berlangsung non stop dari tanggal 15 Maret 1966 jam 13.00,” tulis buku Bandjir Bandang Dikota Bengawan (1966:44) terbitan Pelaksana Kuasa Perang Surakarta (Perkuper). Itu hujan bukan hujan biasa. Hujan di siang bolong itu lebat sekali. Menurut catatan buku keluaran Perkuper itu, “air yang disertai butiran-butiran es jatuh hampir di setiap detik.”

Esoknya, 16 Maret 1966, hujan masih turun. Sungai Bengawan Solo, yang menampung air hujan dari daerah sekitar Kota Solo pun meluap. Rupanya lima tanggul di sekitar Bengawan Solo jebol. Akhirnya banjir bandang pun melanda Solo pada 16 Maret jam 23.00.

Menurut buku terbitan Perkuper itu, tinggi air mencapai 1,5 meter di Pasar Nguter. Dua pertiga kota terendam air. Dari tanggal 17 hingga 18 Maret, air bahkan sudah merendam tiga perempat kota.

“Menurut desas-desus mereka dihabisi nyawanya di tepi Sungai Bacem dan mayatnya dilempar ke Bengawan Solo,” catat Antonius Sumarwan (2007:338). Para pelaku pembantaian tak hanya militer, tapi juga orang-orang sipil yang direkrut jadi algojo.

Solo memang menjadi salah satu fokus operasi pembersihan dari orang-orang PKI. Setelah para jenderal terbunuh pada 1 Oktober 1965, jumlah personel militer di Solo pun bertambah secara signifikan.

“Pada tanggal 23 Oktober (1965) telah dibentuk staf gabungan keamanan yang terdiri dari Angkatan Darat/Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI), yang dipimpin oleh Kolonel Infanteri Sarwo Edhi Wibowo, dengan tugas keamanan dan ketertiban umum dalam wilayah Surakarta dengan waktu yang secepat mungkin,” lapor Direktur Intelejen Angkatan Udara tanggal 29 Oktober 1965—yang belakangan digolongkan Brad Simpson dalam Dokumen 10 Jakarta Embassy Files (RG 84, Entry P 339, Jakarta Embassy Files, Box 14, Folder 4 pol 23-9 September 30th Mvt November 1-9, 1965).

Dokumen itu menyebutkan, pada 22 Oktober di Solo terdapat 6 meninggal dan 35 terluka. Pada 23 Oktober terjadi penculikan dan pembunuhan 14 orang dari golongan nasionalis dan agama di Kampung Sewu. Pada 24 Oktober di Kartasura terdapat 21 orang korban dan di Benteng yang dikosongkan Batalyon K terdapat 6 orang mati terkubur.

Menurut Oei Tjeo Tat, dalam Memoar Oei Tjoe Tat: Pembantu Presiden Soekarno (1995:191), selama kurun Desember 1965 sampai 2 Januari 1966 setidaknya diduga 80.000 orang terbunuh. Termasuk di dalamnya juga korban-korban di Solo.

Namun pembantaian guna membersihkan Solo dari anasir yang di masa Orde Baru disebut G30S/PKI itu sempat mengalami gangguan. Si pengganggu yang tak bisa dicegah itu bukanlah dari golongan komunis atau sisa-sisa kader PKI dan simpatisannya yang melakukan perlawanan. Gangguan datang berupa gejala alam.

Pada pertengahan Maret 1966, hujan melanda Solo. Volume hujan ternyata sangat signifikan dan berdampak pada terhambatnya agenda pembersihan. Sangat tidak efisien untuk membantai di tengah hujan.

“[Hujan] berlangsung non stop dari tanggal 15 Maret 1966 jam 13.00,” tulis buku Bandjir Bandang Dikota Bengawan (1966:44) terbitan Pelaksana Kuasa Perang Surakarta (Perkuper). Itu hujan bukan hujan biasa. Hujan di siang bolong itu lebat sekali. Menurut catatan buku keluaran Perkuper itu, “air yang disertai butiran-butiran es jatuh hampir di setiap detik.”

Esoknya, 16 Maret 1966, hujan masih turun. Sungai Bengawan Solo, yang menampung air hujan dari daerah sekitar Kota Solo pun meluap. Rupanya lima tanggul di sekitar Bengawan Solo jebol. Akhirnya banjir bandang pun melanda Solo pada 16 Maret jam 23.00.

Menurut buku terbitan Perkuper itu, tinggi air mencapai 1,5 meter di Pasar Nguter. Dua pertiga kota terendam air. Dari tanggal 17 hingga 18 Maret, air bahkan sudah merendam tiga perempat kota.

“Lumpuhlah roda pemerintahan dan perekonomian,” tulis buku Bandjir Bandang Dikota Bengawan(1966:67).

Fokus pun beralih. Dari pembantaian mencekam beralih untuk berjuang mengantisipasi banjir. Bahkan mahasiswa yang terlibat dalam pengganyangan PKI terjun ke daerah bencana untuk mengatasi dampak banjir.

“Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) Jakarta dan Resimen Arief Rachman Hakim langsung membentuk Kontingen Misi Ampera untuk membantu korban banjir Solo," kata Hasyrul Moechtar dalam Mereka Dari Bandung: Pergerakan Mahasiswa Bandung, 1960-1967 (1998:252). Selain itu, menurut catatan Malioboro: Djokdja Itoe Loetjoe (2002:201), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) juga mengerahkan anggotanya untuk mengumpulkan uang dan bantuan bagi korban banjir besar di Solo.

Buku Layar Perak: 90 tahun bioskop di Indonesia (1992:94) menyebut, beberapa waktu setelah banjir reda, diadakan acara nonton film bareng untuk menghibur masyarakat. Pada 8 Mei 1966, Panitia Bandjir Solo dan sejumlah artis ibukota bersama masyarakat India mengadakan nonton bareng film India berjudul Gehra Daag. Tujuan acara itu tidak lain dan tidak bukan adalah menggalang dana bagi korban banjir di Solo.

Setelah banjir datang dan merendam semuanya, kisah pembantaian orang-orang yang dituduh komunis maupun non komunis di Solo pun tak berlanjut. Tidak mengherankan jika ada yang menyebut banjir itulah yang menghentikan banjir darah di sana.

Seperti terekam dalam novel Layang-layang Itu Tak Lagi Mengepak (1999:27), Martin Aleida sang novelis menulis: “Banjir besar yang melanda kota Solo bulan Maret 1966, orang- orang yang percaya mistik yakin bahwa itu pertanda pembantaian manusia oleh manusia yang disesatkan oleh dendam yang tiada beralasan akan segera berakhir.”

Sumber: Tirto.Id

0 komentar:

Posting Komentar