Heyder Affan | 30 September 2015

'Saya dituduh anggota Gerwani yang mencukil mata jenderal'

(Deborah Sumini, kelahiran 1946, warga Pati, Jateng, mahasiswa Institut Pertanian dan Gerakan Tani, Bogor, saat ditangkap pada 1965)

Saya berusia 18 tahun ketika menuntut ilmu di Institut Pertanian dan Gerakan Tani di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Ini memang yayasan milik PKI.

Saya baru tiga bulan di sana. Saya ketika itu tidak tahu ada peristiwa G30S. Saya masih ingat, kampus kami kemudian didemo oleh KAPPI dan KAMI. Ada spanduk 'ganyang Aidit' segala.

Kami kemudian dipulangkan. Apabila situasi pulih, kami akan dipanggil lagi. Saya mengira situasi gejolak itu tidak akan berlangsung lama.

Saya lantas pulang. Di sepanjang jalan, banyak papan nama PKI diturunkan, rumah-rumah dirusak, mulai Bogor sampai Pati, Jawa Tengah, tempat saya tinggal.

Para penyiksa itu selalu mengajukan pertanyaan tetap: 'Ini dia Gerwani yang mencukil mata para jendral' atau 'Ini tokoh Gerwani yang menyileti penis jendral' atau 'Ini penari Harum Bunga'.

Di rumah, 8 Oktober 1965, kakak sulung saya tidak ada, sudah 'diambil'. Situasi sangat genting. Lemari di kamar sudah diobrak-abrik. Buku-buku milik kami sudah diambil.

Setelah menyelamatkan diri dan sempat tinggal di rumah teman, saya dilaporkan oleh seseorang. Makanya, pada pukul 12 malam, rumah tempat saya tinggal digeruduk oleh polisi, Pemuda Pancasila, Banser dan Pemuda Marhaen. Rumah didobrak, saya dipukuli dan tidak sadarkan diri.

Di kantor Polres Pati, saya disiksa. Setiap saat, siang atau malam, saya 'dibon'. Para penyiksa itu selalu mengajukan pertanyaan tetap: 'Ini dia Gerwani yang mencukil mata para jendral' atau 'Ini tokoh Gerwani yang menyileti penis jendral' atau 'Ini penari Harum Bunga'.

Karena saya tidak melakukannya sehingga saya tidak mengakuinya, saya kemudian disiksa. Penyiksanya sampai sepuluh orang. Kaki saya diletakkan di bawah kaki meja. Kemudian meja itu diinjak mereka.

Dalam kondisi tidak sadar, saya kemudian ditelanjangi. Terus tubuh saya dicolok dengan puntung rokok dan dialiri listrik. Saya baru tahu saya ditelanjangi, setelah terbangun dan mengetahui pakaian saya sudah diganti. Saya tidak bisa membayangkan...

Semua ini berlangsung sampai sekitar lima bulan. Tanggal 30 April 1966, saya dipindah ke LP khusus perempuan di Bulu, Semarang, Jateng.

Di sini kondisinya tidak manusiawi. Ruangan yang seharusnya didiami 25 orang diisi sampai 56 orang. Jadi kalau tidur dalam posisi miring, kami miring semua. 'Ayo saatnya mlumah (telentang) atau saatnya miring,' begitulah kami menghibur diri.

Tahun 1971, tepatnya tanggal 23 Februari, saya dipulangkan. Saya mendapat kartu penduduk yang ada tanda ET (eks tapol) sehingga tidak bisa kerja ke luar kota.

Saya belajar menjahit, tetapi sebagian masyarakat selalu memberi stigma 'saya bekas Gerwani, eks tapol, PKI, atau pengkhianat yang membunuh jendral'.

Dan anak saya juga kena getahnya. Salah-satu anak saya yang nilai rata-ratanya 9 dan 10, tidak mendapat ranking di sekolah. Belakangan saya tahu, itu terjadi karena anak saya merupakan anak eks tapol.

Dan ketika anak saya yang berprestasi diajak gurunya ke SMA Nusantara di Magelang, dia akhirnya gagal diterima, walaupun saya yakin dia mampu. Saya yakin dia digugurkan karena orang tuanya eks tapol. Anak saya hampir frustasi karena masalah ini.

Mengapa anak saya yang tidak tahu-menahu dikait-kaitkan dengan apa yang saya alami. Inilah yang sekarang saya minta kepada pemerintah: saya tidak tahu-menahu soal G30S, saya tidak salah, kenapa saya diperlakukan sedemikian rupa.

Semoga rencana atau wacana permintaan maaf oleh Presiden Jokowi itu bisa dijabarkan atau diimplementasikan.

'Saya menangis bila ingat keluarga saya berantakan'

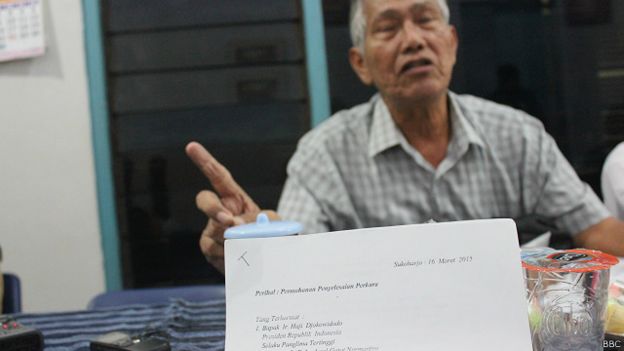

(Supardi, 75 tahun, eks tapol pulau Buru, bekas seniman Lekra, calon relawan konfrontasi dengan Malaysia pada 1964)

Pada usia 25 tahun, saya ditahan karena kebetulan komandan relawan 'ganyang Malaysia' adalah anggota PKI asal Situbondo, Jatim. Saya dipaksa mengaku mengetahui latar peristiwa G30S, tetapi saya jawab tidak tahu karena memang tidak mengetahuinya.

Saat ditahan di Polres Pati dan Baperki, saya dituduh anggota Pemuda Rakyat (organisasi kepemudaan PKI), dan saya menyatakan itu tidak benar. Jawaban ini membuat saya disiksa. Pokoknya saya dipaksa mengaku anggota PKI.

Pada September 1971, saya dibawa ke Pulau Buru dan mendekam delapan tahun. Saya tidak bisa melupakan segala siksaan yang saya alami di pulau itu, walaupun sudah setengah abad lalu. Seperti kejadian kemarin saja.

Saya masih ingat para pengawal mengatakan para tapol itu bukan manusia.

Ketika disiksa saya tidak pernah menangis, tetapi saya kadang menangis kalau teringat keluarga. Bapak saya juga ditahan saat itu, sementara ibu tinggal di rumah. Adik saya ikut membantu ibu saya untuk mencari ubi ke Gunung Muria untuk makanan saya dan bapak selama ditahan.

Keluarga saya berantakan. Rumah dijual. Semua ipar saya juga ditahan.

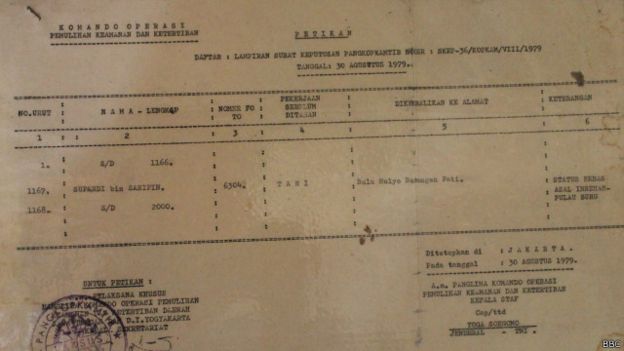

Setelah dibebaskan dari pulau Buru pada Agustus 1979, saya tidak punya apa-apa. Rumah nyaris roboh. Saya akhirnya menikahi janda yang memiliki dua anak, yang suaminya dibunuh setelah peristiwa G30 1965. Saya menumpang hidup.

Di desa tempat saya tinggal, saya dihormati. Tapi di luar kampung, saya selalu terkena stigma. KTP saya ada tulisan ET (eks tapol). Saya selalu dicurigai seolah-olah hendak menghidupkan PKI.

Andaikata Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada korban 1965, itu belum berarti masalahnya selesai, sebelum ada kejelasan tentang rehabilitasi nama baik saya. Juga kenapa orang tidak bersalah ditahan.

Saya juga menuntut proses hukum terhadap pelaku agar semuanya menjadi jelas. Kalau rekonsiliasi tanpa penyelesaian hukum, itu bukan rekonsiliasi.

Selama ini, saya memaafkan para pelaku kekerasan terhadap saya. Para pelaku juga merupakan korban, karena dipaksa untuk membunuh orang-orang yang dituduh PKI.

'Bisa tidur nyenyak, itu impian saya'

(Sampan Purba, 75 tahun, eks tapol pulau Buru, guru di Kabupaten Sragen, Jateng, saat ditangkap pada 1965)

BBC INDONESIA

BBC INDONESIA

Pada awal November 1965, saya menyaksikan dengan perasaan mengerikan saat terjadi penangkapan umum terhadap para pimpinan PKI di Sragen.

Tetapi enam hari kemudian, di sebuah pagi, saya justru ditangkap. Sekitar satu regu aparat militer dan puluhan Pemuda Marhaen berpakaian serba hitam mendatangi rumah saya.

Mereka bertanya: mana senjatamu! Saya jawab: saya tidak punya senjata, karena saya guru. Lalu saya tanya: saya mau dibawa kemana? Mereka balik menjawab ketus: Nggak usah tanya, saya tempeleng kamu!

Ketika saya ditangkap, saya punya dua anak. Anak pertama berusia dua tahun dan yang kedua masih bayi.

Saat saya ditahan di penjara Sragen, saya ingat, setiap malam ada orang-orang yang dibawa keluar atau istilahnya 'dibond'. Ada yang dikembalikan dalam kondisi sakit parah, tapi ada yang tidak kembali alias sudah 'dihabisi'.

Tiap jam tujuh malam, terdengar dering telepon, kemudian ada suara-suara agar pihak penjara menyiapkan orang-orang yang hendak dibawa keluar tersebut. Lalu tentara datang dan orang itu kemudian dibawa.

Saya dan orang-orang yang ditahan dipaksa kerja paksa mulai membuat jalan hingga saluran air bendungan. Tiap hari kami berangkat pukul enam pagi dan tiba kembali pukul tiga dini hari.

Saat itu, saya selalu mengimpikan bisa tidur nyenyak, karena praktis kami tidak bisa tidur nyenyak.

Pada awal Oktober 1970, saya akhirnya dibawa ke pulau Buru dan ditempatkan di unit lima. Kami dipaksa menanam padi, kita membikin nasi sendiri.

Ada peristiwa mengerikan yang tidak bisa saya lupakan. Suatu hari ada informasi seorang tentara tewas.

Kami para tapol kira-kira 500 orang kemudian dikumpulkan dan dipukuli dengan kayu sejak pukul tiga sore sampai sembilan malam. Satu regu tentara melakukan pemukulan dan jika mereka letih diganti regu lainnya.

Saya berusaha memilih tempat yang aman agar tidak kena pukulan. Apabila kayu itu rusak, maka dicari kayu lainnya untuk memukul kami.

Ketika siksaan itu berakhir pukul sembilan malam, saya mendengar ada 12 tapol yang tewas. Mereka kemudian dikubur dalam satu liang.

Pada 1978, saya dipulangkan dari pulau Buru. Istri sudah minta cerai. Saya tidak bekerja, dan akhirnya saya meneruskan keahlian sebagai dalang wayang kulit. Saya bisa melakukannya walaupun saat itu eks tapol dilarang menjadi dalang.

Dalam KTP saya ada tulisan ET (eks tapol), tapi kemudian saya tutupi potret diri saya. Jadi tidak kelihatan. Aman.

'Saya masih berstatus tahanan kota sampai sekarang'

(Sudjijato, bekas anggota TNI angkatan darat, berpangkat sersan dua saat ditangkap pada 1967 setelah kembali dari operasi Dwikora di Kalimantan)

Saya setuju dan menunggu pembuktian rencana permintaan maaf Presiden Joko Widodo kepada eks tapol 1965.

Tetapi permintaan maaf itu harus ditindaklanjuti dengan pengungkapan kebenaran kasus ini dan harus ada pengembalian nama baik bagi korban. Setelah itu barulah digelar rekonsiliasi.

Soal pengembalian nama baik itu sangat penting buat saya, karena saya dijebloskan ke penjara tanpa melalui proses hukum pada 1967 setelah saya kembali dari operasi Dwikora di Kalimantan.

Saya dipenjara di Pekalongan, Jateng, selama tujuh tahun. Dan setelah dibebaskan pada 1974, saya dikenai tahanan rumah dan wajib lapor selama satu tahun.

Setelah itu, suratnya diganti menjadi tahanan kota. Sampai sekarang surat tentang status tahanan kota terhadap diri saya belum dicabut.

Pada tanggal 16 Mei 2015 lalu, saya mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo, Kepala staf Angkatan Darat dan Pangdam setempat untuk mempertanyakan nasib kami sebagai pejuang Angkatan Darat yang disengsarakan.

Saya masih ingat, setelah kembali bertugas dari operasi Dwikora dalam konfrontasi dengan Malaysia di Kalimantan, ada perintah agar senjata dimasukkan gudang dan saya dimasukkan ke penjara.

Sulit menerima logika sangkaan yang diberikan kepada saya. Lagipula, saat peristiwa G30S, saya masih bertugas di Kalimantan.

Tetapi saya masih ingat, Pangdam Diponegoro saat itu memerintahkan agar kesatuan saya untuk menandatangani 'berdiri di belakang' Presiden Sukarno tanpa reserve.

Saya langsung tanda tangan, karena itu perintah Pangdam Diponegoro pada waktu itu.

Ketika saya dipenjara, saya berpisah dengan istri. Dia meminta cerai. Ya, sudah. Semua sudah remuk. Terus terang saja, semua akhirnya rusak. Dan ini memang sengaja dirusak.

Soalnya, anggota militer yang dijebloskan ke penjara Pekalongan, hampir 90 persen akhirnya menjadi duda, karena istri-istrinya minta cerai semua. Anak-anaknya bubar semua. Ini saya terus terang.

Mengapa saya akhirnya bisa bertahan hidup? Mental saya kuat, sehingga membuat saya optimis sampai sekarang, sehingga dapat bertemu Anda. Saya juga bisa menjaga kesehatan.

Memang setelah saya dibebaskan, ada stigma terhadap diri saya karena dianggap 'orang PKI'. Tapi saya bisa bekerja walaupun tidak boleh keluar kota.

Saya saat itu bekerja pada usaha pembuatan batik dan memiliki 16 karyawan. Ini artinya ada orang yang mau bekerja di tempat saya.

Ya, KTP saya memang ada tulisan ET (eks tapol) yang kemudian dihilangkan setelah Pak Harto modar (meninggal dunia).

0 komentar:

Posting Komentar