Reporter: Iswara N Raditya | 15 Februari, 2018

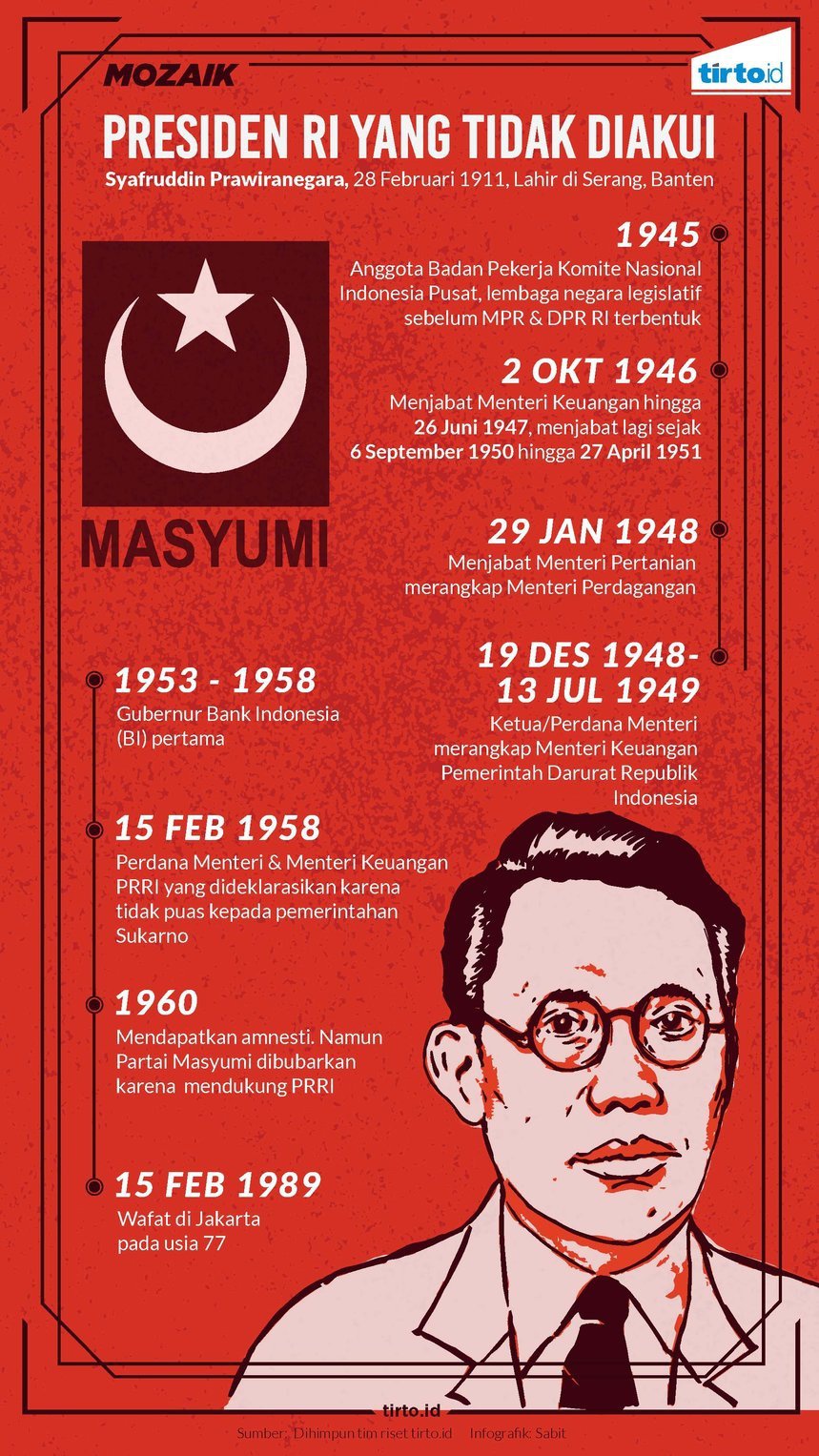

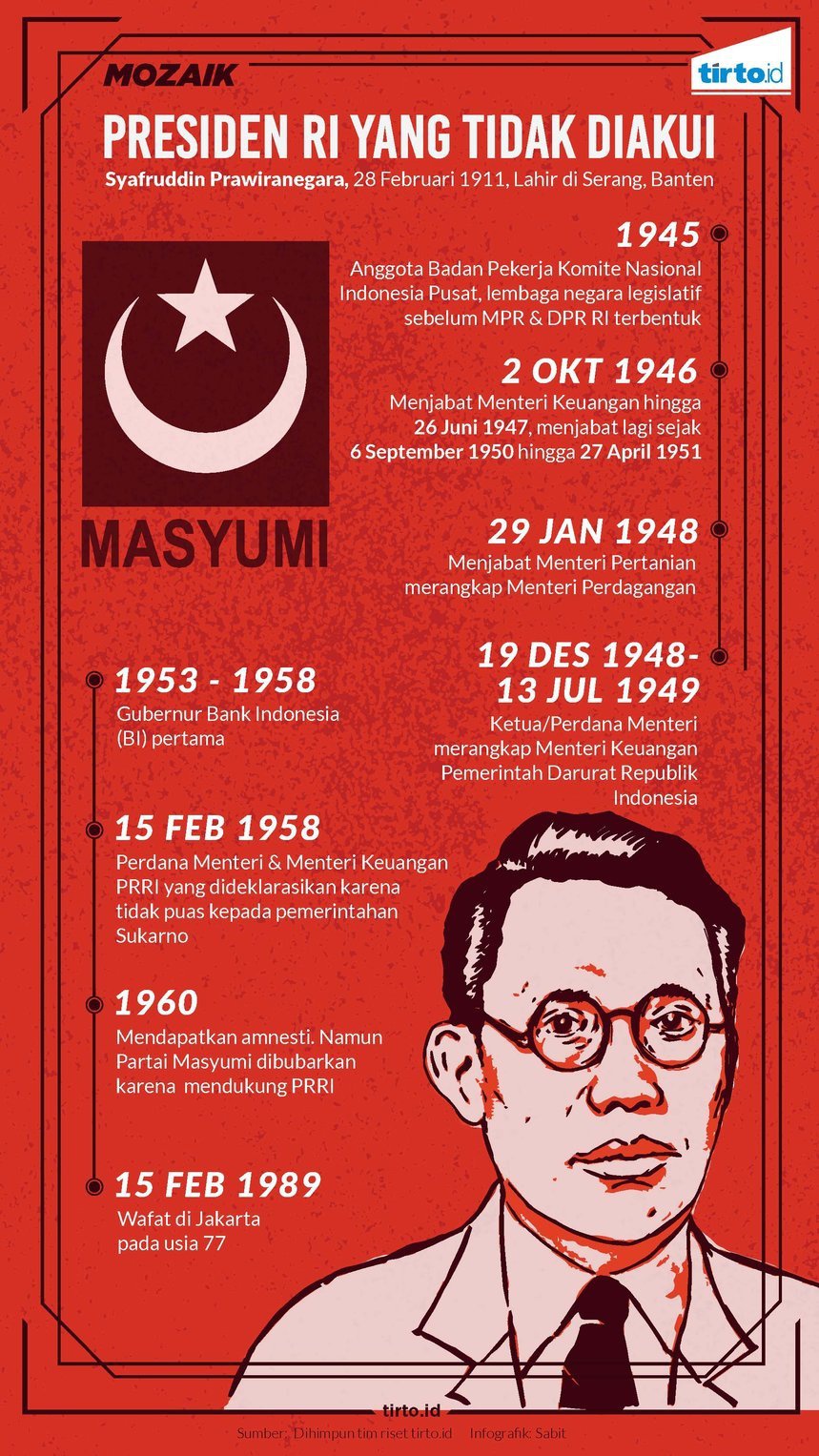

Ilustrasi Syafruddin Prawiranegara. tirto.id/Gery

Syafruddin memimpin PDRI untuk menyelamatkan negara, namun kemudian terlibat PRRI yang dituding sebagai pengkhianatan.

Dua sisi sang patriot. Penyelamat juga pembelot.

Suatu hari dalam suasana genting menjelang akhir tahun 1948 itu, Kamil Koto menghadap Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi. Kamil memberanikan diri untuk bertanya,

“Jadi, Pak Syaf adalah presiden yang menggantikan Bung Karno?”

“Tidak persis begitu. Saya lebih suka menyebutnya sebagai Ketua PDRI, bukan Presiden PDRI,” jawab Syafruddin.

Kamil rupanya belum puas. Pemuda asli Minangkabau ini bertanya lagi, “Jadi, di bawah Pak Syaf sekarang ini ada banyak menteri dan panglima perang?”Syafruddin mengamini sebelum balik bertanya, “Ya, betul sekali. Apa maksudmu dengan menanyakan ini, Kamil?”

“Maafkan saya yang bodoh ini, Pak Syaf,” ucap Kamil buru-buru. “Kalau kejadiannya seperti yang Bapak jelaskan itu, maka menurut saya yang tidak mengerti politik ini, Bapak adalah Presiden Syafruddin Prawiranegara.”Untuk sesaat, Syafruddin tampak tercenung, barangkali mencari-cari balasan yang paling tepat untuk menjawab rasa penasaran Kamil. Namun, akhirnya ia mengelak dan mengalihkan topik pembicaraan.

Kamil Koto tidak menyerah. Sekali lagi, ia mendesak, “Jadi betul kesimpulan saya, Pak Presiden?”

Dengan mata terpejam, bibir Syafruddin berucap tegas, “Dalam politik itu sama sekali tidak mudah sekadar untuk mengatakan betul atau salah, Kamil. Kalau memang niatmu sangat kuat untuk membantu perjuangan PDRI ini, semoga suatu saat nanti kau akan temukan jawaban atas pertanyaanmu sendiri.”

Kali ini, Kamil terpaksa memuaskan dirinya dengan jawaban itu. Ia mendekat untuk menyalami sekaligus mencium tangan Syafruddin Prawiranegara sembari berpamitan. “Terima kasih, Presiden Prawiranegara,” gumamnya lirih.

“Sama-sama, Kamil,” timpal Syafruddin sambil merangkul erat. “Dan jangan pernah lupa satu hal. Saya tidak pernah menjadi presiden. Saya hanya Ketua PDRI.”

“Bagi saya, Pak Syaf adalah presiden saya, presiden dunia-akherat,” pungkas Kamil sebelum pergi.

Penyelamat Kedaulatan RI

Perbincangan antara Kamil Koto dan Syafruddin Prawiranegara itu dituliskan Akmal Nasery Basral dalam buku Presiden Prawiranegara: Kisah 207 Hari Syafruddin Prawiranegara Memimpin Indonesia (2011: 345-346). Kamil bertanya karena penasaran dengan status Syafruddin kala itu.Lantas, seperti yang diyakini Kamil, apakah Syafruddin Prawiranegara, tokoh kelahiran Banten tanggal 28 Februari 1911 yang pernah menjabat sebagai mantan wakil perdana menteri, menteri keuangan, menteri pertanian, juga menteri perdagangan itu memang layak disebut sebagai presiden?

Tanggal 22 Desember 1948, Syafruddin mengumumkan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera Barat. PDRI dibentuk karena Belanda menduduki ibukota RI saat itu, Yogyakarta. Para pemimpin Republik pun ditangkap, termasuk Sukarno, Mohammad Hatta, Soetan Sjahrir, dan lainnya, lalu diasingkan ke luar Jawa.

Pemerintahan RI yang baru seumur jagung terancam tamat jika tidak segera diambil tindakan. Atas dasar itulah, Syafruddin dan tokoh-tokoh lainnya seperti Tengku Mohammad Hassan, Soetan Mohammad Rasjid, juga Loekman Hakim, mendeklarasikan PDRI.

Syafruddin ditunjuk sebagai ketua, perdana menteri, sekaligus menteri keuangan di kabinet mendadak PDRI itu. Dalam situasi tersebut, ia menjadi orang yang mengampu kekuasaan tertinggi negara. Maka, tidak berlebihan jika Kamil Kotto bersikukuh menganggapnya sebagai presiden.

Audrey R. Kahin (2005) dalam buku Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998 mengakui bahwa PDRI memainkan peranan yang amat penting dan menjamin bahwa perjuangan melawan Belanda tetap dipimpin oleh pemerintahan sah yang diakui oleh kaum Republik di seluruh Nusantara (hlm. 213).

PDRI, lanjut Kahin, merupakan simbol nasional dan faktor pemersatu, khususnya bagi pasukan gerilya yang terpencar di seluruh Jawa dan Sumatera, karena pemerintahan Syafruddin diakui oleh pasukan Republik –di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman– sebagai pengganti yang sah dari pemerintahan Sukarno/Hatta.

Apa yang dipaparkan Kahin dipertegas oleh sejarawan asal Sumatera Barat, Mestika Zed, melalui artikelnya berjudul “PDRI Penyelamat Republik”, yang dimuat di majalah D&R edisi 16 Agustus 1997. Zed menulis:

Audrey R. Kahin (2005) dalam buku Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998 mengakui bahwa PDRI memainkan peranan yang amat penting dan menjamin bahwa perjuangan melawan Belanda tetap dipimpin oleh pemerintahan sah yang diakui oleh kaum Republik di seluruh Nusantara (hlm. 213).

PDRI, lanjut Kahin, merupakan simbol nasional dan faktor pemersatu, khususnya bagi pasukan gerilya yang terpencar di seluruh Jawa dan Sumatera, karena pemerintahan Syafruddin diakui oleh pasukan Republik –di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman– sebagai pengganti yang sah dari pemerintahan Sukarno/Hatta.

Apa yang dipaparkan Kahin dipertegas oleh sejarawan asal Sumatera Barat, Mestika Zed, melalui artikelnya berjudul “PDRI Penyelamat Republik”, yang dimuat di majalah D&R edisi 16 Agustus 1997. Zed menulis:

“Integritas dari kepemimpinan Republik tetap kuat dan PDRI berhasil mendapatkan dukungannya. Panglima Besar Soedirman, misalnya, dengan kata-katanya sendiri mengemukakan kesetiaannya ketika dia menyatakan bahwa angkatan bersenjata Republik bersatu dengan PDRI dalam pemahaman, keinginan, sikap, dan tindakan.”

Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan Republik selama 207 hari. Tanggal 13 Juli 1949, ia mengembalikan mandat kepada Sukarno, dan beberapa bulan berselang, Belanda akhirnya mengaku kedaulatan RI secara penuh.

Namun, jejak jasa dan sumbangsih Syafruddin dalam mengawal tegaknya NKRI malah terkikis nyaris habis justru setelah Indonesia benar-benar menjadi negara berdaulat. Citranya pun merosot drastis, dari penyelamat negara menjadi lekat dengan cap sebagai pemberontak.

Namun, jejak jasa dan sumbangsih Syafruddin dalam mengawal tegaknya NKRI malah terkikis nyaris habis justru setelah Indonesia benar-benar menjadi negara berdaulat. Citranya pun merosot drastis, dari penyelamat negara menjadi lekat dengan cap sebagai pemberontak.

Melawan Dua Rezim

Tanggal 15 Februari 1958, di tempat yang sama saat dideklarasikannya PDRI di Bukittinggi satu dekade silam, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) merilis kabinet tandingan. Nama Syafruddin Prawiranegara muncul kembali, lagi-lagi sebagai perdana menteri alias pemimpin tertinggi (Syamdani, PRRI Pemberontakan atau Bukan?, 2009: 115).

PRRI, yang berdiri beriringan dengan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Indonesia timur, kecewa terhadap pemerintahan RI saat itu, dan menuntut otonomi daerah yang lebih luas. Syafruddin, yang setelah penyerahan kedaulatan sempat menjabat sebagai menteri keuangan kemudian Gubernur Bank Indonesia pertama, memegang peranan sentral dalam manuver ini.

“Dengan kesedihan dan kesusahan yang mendalam, kita terpaksa mengibarkan bendera menentang Kepala Negara kita sendiri. Kita telah bicara dan bicara. Sekarang tiba saatnya untuk bertindak!” seru Syafruddin Prawiranegara dalam pidatonya, seperti dikutip dari buku Bung Karno Menggugat (2006) karya Baskara T. Wardaya (hlm. 113).Munculnya PRRI disikapi frontal oleh Sukarno. PRRI, juga Permesta, dianggap sebagai gerakan yang memisahkan diri dari negara kesatuan, dan akhirnya dituntaskan dengan cara-cara keras. Serangkaian operasi militer pun dikerahkan, termasuk pasukan yang dipimpin Ahmad Yani dan Ibnu Sutowo, untuk membasmi PRRI/Permesta.

Bulan Mei 1961, gerakan yang disebut pemberontakan itu akhirnya tumpas. Para pemimpinnya ditangkap atau menyerahkan diri. Namun, Presiden Sukarno memutuskan untuk mengampuni mereka, termasuk Syafruddin Prawiranegara.

Tak hanya menumpas PRRI, rezim Sukarno kala itu juga membubarkan Partai Masyumi. Partai politik berhaluan kanan ini diberangus karena dituding terlibat PRRI, dan Syafruddin Prawiranegara merupakan salah satu petingginya.

Selepas itu, Syafruddin meninggalkan gelanggang politik dan memilih beralih jalur ke jalan dakwah, termasuk dengan menjadi pengurus Yayasan Pesantren Islam dan Ketua Korps Mubalig Indonesia (KMI) yang dibentuk setelah Orde Lama tumbang dan digantikan oleh rezim baru di bawah komando Soeharto selaku presiden.

Namun, Syafruddin tetap saja terkena masalah dengan pemerintah. Beberapa kali pada era 1980-an, ia dilarang naik mimbar karena ceramahnya yang dianggap meresahkan. Pada Juni 1985, misalnya, Syafruddin harus berurusan dengan aparat dan diperiksa terkait dengan isi khotbahnya dalam Salat Idul Fitri di Tanjung Priok, Jakarta.

Ia bahkan pernah menulis surat kepada Soeharto, mempertanyakan kebijakan presiden yang dianggapnya tidak adil. Syafruddin tidak setuju kehendak Soeharto yang ingin menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologi bagi setiap organisasi kemasyarakatan di Indonesia (Muhammad Hisyam, Krisis Masa Kini dan Orde Baru, 2003: 213).

Tak hanya menumpas PRRI, rezim Sukarno kala itu juga membubarkan Partai Masyumi. Partai politik berhaluan kanan ini diberangus karena dituding terlibat PRRI, dan Syafruddin Prawiranegara merupakan salah satu petingginya.

Selepas itu, Syafruddin meninggalkan gelanggang politik dan memilih beralih jalur ke jalan dakwah, termasuk dengan menjadi pengurus Yayasan Pesantren Islam dan Ketua Korps Mubalig Indonesia (KMI) yang dibentuk setelah Orde Lama tumbang dan digantikan oleh rezim baru di bawah komando Soeharto selaku presiden.

Namun, Syafruddin tetap saja terkena masalah dengan pemerintah. Beberapa kali pada era 1980-an, ia dilarang naik mimbar karena ceramahnya yang dianggap meresahkan. Pada Juni 1985, misalnya, Syafruddin harus berurusan dengan aparat dan diperiksa terkait dengan isi khotbahnya dalam Salat Idul Fitri di Tanjung Priok, Jakarta.

Ia bahkan pernah menulis surat kepada Soeharto, mempertanyakan kebijakan presiden yang dianggapnya tidak adil. Syafruddin tidak setuju kehendak Soeharto yang ingin menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologi bagi setiap organisasi kemasyarakatan di Indonesia (Muhammad Hisyam, Krisis Masa Kini dan Orde Baru, 2003: 213).

Orang ini tampaknya memang tidak gentar terhadap siapapun, bahkan kepada presiden sekalipun. Sukarno dan Soeharto yang berkuasa di dua rezim berbeda pernah ditentangnya. Syafruddin, seperti kata-kata terakhir yang diucapkannya sebelum wafat, hanya takut kepada Tuhan.

"Saya ingin mati di dalam Islam, dan ingin menyadarkan bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah," ucap Syafruddin seperti dikutip dari Sejarah Pemikiran Indonesia: 1945-1966 karya Sri Indra Haryati (2007: 396).Syafruddin Prawiranegara meninggal dunia di Jakarta tanggal 15 Februari 1989, tepat hari ini 29 tahun silam, dalam usia 77. Meskipun sempat dicap sebagai pemberontak, dan melawan kebijakan Orde Baru, pemerintah RI tetap memberinya gelar pahlawan nasional pada 7 November 2011.

Sumber: Tirto.Id

0 komentar:

Posting Komentar