Jumat, 30 September 2016

Sekali Lagi Tentang Peristiwa 65: Apa Yang Harus Diperjuangkan?

22.30

Anti Orba, Article, Genosida 65, Kejahatan HAM, Kliping #65, Konspirasi, PKI, Sejarah

No comments

Setiap melewati bulan September-Oktober, kita sekali lagi diingatkan pada

petaka berdarah 1965 yang mengubah keadaan rakyat sedemikian rupa seperti belum

merdeka. Tahun lalu, ketika peristiwa itu tepat melewati masa 50 tahun,

sebagian elemen masyarakat telah bahu-membahu mengangkat peristiwa ini ke

panggung nasional hingga internasional dengan berbagai macam cara. Salah

satunya adalah inisiatif yang dilakukan oleh Pengadilan Rakyat Internasional (International Peoples Tribunal – IPT 65) serta pemutaran film dokumenter dan diskusi sejarah

di ratusan tempat di Indonesia.

Pengadilan Rakyat Internasional (International Peoples Tribunal

– IPT 65) yang digelar pada 10-13

November 2015 lalu misalnya, telah mengeluarkan keputusan bahwa Indonesia

dianggap telah melakukan 9 kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa

tersebut. Kejahatan itu berupa: pembunuhan massal, perbudakan,

pemenjaraan, penghilangan paksa, penyiksaan, kekerasan seksual, persekusi,

propaganda kebencian, dan pelibatan negara lain. Selain itu pengadilan

juga memberikan rekomendasi permintaan maaf dari negara kepada korban,

penyidikan dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan, rehabilitasi

dan kompensasi kepada korban, dan juga pengungkapan kebenaran terhadap

peristiwa 1965.

Namun

pemerintah dan politisi yang menutup rapat pintu pengadilan HAM di negeri

sendiri malah dengan pongah meneriakkan nasionalisme ketika keadilan menemukan

sarananya di dunia internasional. Bagi mereka, membuka aib bangsa sendiri di

hadapan bangsa lain adalah tidak nasionalis, dan mereka memilih untuk

menutupnya rapat walau tidak ada yang mampu dipetik bagi perbaikan kemanusiaan

bangsanya. Inilah nasionalisme kolot dari elit politik yang tidak mengerti

keadilan dan tidak menjiwai kemanusiaan secara universal.

Terlepas

fakta bahwa pengadilan tersebut tidak bersifat mengikat dan memaksa negara

untuk menjalankan keputusan, hal itu setidaknya mampu menjadi pelega dahaga

atas kebenaran sekaligus tenaga bagi korban 65 yang sampai sekarang masih

hidup, yang puluhan tahun hidupnya menderita oleh kejahatan-kejahatan diatas,

ditambah diskriminasi dan stigma-stigma bersalah dari negara dan dari

masyarakat negeri sendiri. Bahwa melalui pengadilan tersebut, korban mampu

menjadi pihak yang benar serta semakin yakin pada apa yang diperjuangkannya.

Demikian pula, pengadilan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen

penekan korban kepada negara melalui lembaga internasional seperti PBB, jika

negara masih saja tutup kuping atas rekomendasi-rekomendasi yang diputuskan.

Dan ini tentu butuh perjuangan tahap lanjut.

Pelurusan

Sejarah

Sejak

awal, harus disadari IPT 65 bukan akhir dari perjuangan. IPT 65 bahkan punya

kapasitas yang terbatas untuk menuntaskan soal-soal di sekitar peristiwa 1965.

Tidak cukup mengungkap sebuah kejahatan sebagai kejahatan tanpa tahu alasan dan

bagaimana proses kejahatan tersebut terjadi. Bahkan perjuangan terkait

peristiwa 65 sendiri tidak melulu tentang korban yang langsung mengalami

kejahatan yang disebutkan diatas, melainkan juga ‘korban’ dari dampak yang dihasilkannya

hingga sekarang. Oleh karenanya, kita perlu melangkah lebih maju dari apa yang

telah dihasilkan IPT 65. Salah satunya ialah upaya pelurusan sejarah.

Hasil IPT

65, ditambah dokumen-dokumen yang telah dihasilkan Komnas HAM beberapa tahun

lalu, setidaknya semakin menguatkan fakta bahwa telah terjadi kejahatan

kemanusiaan yang melebihi dari peristiwa G30S yang dilebih-lebihkan Orde Baru.

Inti kejahatan kemanusiaan itu pun bukanlah pada ‘aksi spontan’ sebagian

masyarakat kepada anggota dan simpatisan PKI. Melainkan pada peran dan

keterlibatan negara, dalam hal ini tentara dibawah kepemimpinan Soeharto, dalam

mengordinasikan, mengomandoi, serta membiarkan kejahatan kemanusiaan tersebut

terjadi.

Hal itu

telah dibuktikan di banyak tempat dimana terjadi penyerangan kepada anggota dan

simpatisan PKI, disana tentara terlebih dahulu mendatangi organisasi-organisasi

kemasyarakatan untuk membekingi sampai melatih mereka melakukan penyerangan. Di

beberapa tempat lain, tentara bahkan mengancam masyarakat yang tidak bergerak

menyerang PKI dengan tuduhan terlibat PKI.

Namun itu

tidak berarti bahwa tidak ada elemen masyarakat yang memang menginginkan

penyerangan terhadap PKI, dan mengorganisir dirinya berdekatan dengan tentara

untuk menghabisi PKI. Sebagai partai yang memiliki program perjuangan, PKI

tentu memiliki musuh-musuh politik yang tidak menyetujui program-program PKI.

Sama halnya dalam masyarakat yang dibagi atas kelas-kelas sosial, tidak lah

mungkin ‘masyarakat’ memiliki kehendak tunggal yang berjalan tanpa pertentangan.

Terkait ini akan dijelaskan lebih lanjut nanti.

Satu hal yang pasti, pelurusan sejarah perlu menjawab persoalan

pemelintiran fakta bagi propaganda kebencianterhadap

PKI. Dalam memelintir gerakan yang menamakan dirinya G30S menjadi G30S/PKI,

misalnya, Soeharto berhenti pada keterlibatan sebagian unsur PKI di lapangan

dan pada kesaksian Syam (Biro Khusus PKI) yang mengaku merencanakan G30S. Namun

Soeharto tidak (berkepentingan) mendalami lebih lanjut tentang bentuk rencana

G30S yang berubah dari penculikan menjadi pembunuhan, dan atas inisiatif siapa

pembunuhan tersebut terjadi. Sehingga seakan-akan, seluruh anggota TNI yang

terlibat G30S (Untung, Abdul Latif, Dul Arif, dll) ditempatkan sebagai anggota

PKI yang berada dalam kesatuan rencana dengan PKI. Soeharto juga tidak

(berkepentingan) mempertimbangkan perencanaan dari unsur-unsur PKI yang tidak

secara organisasional, melainkan hanya mungkin sebagai rencana Aidit dan Syam.

Terhadap

peristiwa lubang buaya, Soeharto lagi-lagi melebihkan fakta yang serius, yakni

terjadi penyiletan, pencongkelan mata, sampai tarian telanjang anggota Gerwani

yang dramatis. Hal ini tentu bukan hanya mengagetkan masyarakat, tetapi juga

menggoyahkan anggota-anggota PKI di berbagai daerah yang tidak menyetujui

tindakan-tindakan sadis tersebut.

Hal-hal

diatas dilakukan Soeharto dengan lebih dahulu memonopoli media massa (melalui

Berita Yudha), karena hampir seluruh media massa dilarang terbit Soeharto sejak

2 Oktober 1965. Selanjutnya, Soeharto juga menahan banyak pejabat, anggota DPR,

dan tentara (pro Soekarno) hanya atas cap “terlibat G30S” tanpa adanya

pengadilan. Soeharto kemudian juga membubarkan PKI secara sewenang-wenang, dan

menolak klarifikasi Soekarno atas Supersemar dalam Surat Perintah 13 Maret

(Supertasmar).

Periode

1965-1968 mengungkap dengan terang dan jelas bagaimana penggulingan Soekarno

sampai kenaikan Soeharto ke tahta Presiden dilakukan Soeharto dengan cara-cara

yang bukan saja tidak demokratis, tetapi juga tidak beradab: membreidel media

massa, memelintir G30S, mengorganisir pembunuhan anggota dan simpatisan PKI,

membubarkan PKI, dan menahan banyak pendukung Soekarno di kalangan pejabat,

tentara dan anggota DPR tanpa pengadilan.

Peran

Imperialisme

Peristiwa

1965 sendiri tidak lepas dari konstelasi internasional yang ketika itu ditandai

dengan massifnya perlawanan rakyat terhadap Imperialisme-kolonialisme khususnya

AS dan Inggris, serta memanasnya hubungan mereka dengan Uni Soviet dalam

‘perang dingin’. Bagi kaum imperialis saat itu, kebutuhan untuk mengamankan

aset-aset mereka di negeri-negeri baru merdeka sama artinya dengan upaya

melanjutkan ekspansi kapital mereka dalam skema yang Soekarno sebut

Neo-kolonialisme.

Setelah

gagal mempertahankan kolonialisme di negara-negara terjajah, strategi utama

imperialis dalam menundukkan negara-negara merdeka adalah mencari ‘kaki-tangan’

dalam negeri yang dapat diajak ‘bekerjasama’ demi kepentingannya. Jalan ini

tidak didapat dari pemerintahan Soekarno yang justru menginginkan kemandirian

dan kesetaraan bangsa-bangsa, dan justru bergerak semakin ke kiri mendekat pada

PKI yang menjadi musuh kapitalisme-barat.

Jalan ini

awalnya didapat melalui PSI dan Masyumi yang megadakan suatu pemberontakan

(PRRI) untuk meruntuhkan pemerintah Soekarno pada 1958. AS terbukti terlibat

mendukung pemberontakan PRRI ini dengan pendanaan sampai persenjataan. Namun

ketika pemberontakan ini gagal, mereka melihat jalan tersebut di dalam tubuh

Angkatan Darat yang berhasil meredam pemberontakan berbagai daerah serta

berhasil ‘mengamankan’ nasionalisasi perusahaan milik imperialis dari tangan

kaum buruh.

A.H Nasution adalah pemimpin Angkatan Darat pertama yang menjalin hubungan

khusus dengan imperialis AS sejak menjadi Penguasa Perang Tertinggi tahun 1957,

hingga pada pembukaan kerjasama militer yang lebih erat dengan AS. Sejak saat

itu, AD melalui Nasution telah membangun Badan Kerja Sama (BKS) baik dengan

buruh, tani, pemuda, wanita, ulama, dan sebagainya untuk mengembangkan

‘Dwi-Fungsi’. Saat itu juga AD melalui Nasution telah menerima bantuan 20 juta

dolar AS untuk mengendalikan PKI yang dianggap AS paling kontra dengan

imperialisme AS. Pada tahun 1962, Departemen Luar Negeri AS menempatkan

Kelompok Penasehat Latihan Militer AS di Jakarta untuk membantu penerapan “civic mission“—yakni penetrasi para perwira AD ke dalam

segala bidang seperti dalam bentuk Badan Kerja Sama yang disebut diatas—dalam

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) yang pendanaannya juga

dibantu oleh AS. Di SESKOAD ini lah Soeharto memulai hubungan pertamanya dengan

CIA.

Namun

bukan hanya AS yang terbukti turut campur dalam skenario penghancuran PKI dan

penggulingan Soekarno. Inggris yang saat itu masih menguasai Malaysia pun

memiliki rencana yang hampir sama. Inggris memulai misinya setelah Soekarno

menolak pembentukan federasi Malaya oleh Inggris tahun 1961 dan melancarkan

konfrontasi. Melalui intelijennya MI6, Inggris membangun kontak dengan AD untuk

meredam konfrontasi tersebut. Hal ini disambut oleh Ali Murtopo dan kemudian

Soeharto untuk meredam politik konfrontasi Soekarno di lapangan.

Segera setelah G30S terjadi, terbukti Soeharto langsung tampil ke depan

seolah telah mendapatkan dukungan dari sekutu imperialisnya. Dirinya langsung

mendeklarasikan PKI sebagai dalang G30S. Upaya ini berkesesuaian dengan isi

telegram Kedubes AS Marshal Green tertanggal 5 Oktober 1965 yang mengatakan: “pemerintah AS, Inggris, dan Australia berusaha membantu AD dengan

menciptakan propaganda mengenai kesalahan, penghianatan, dan kekejaman PKI dan tuduhan mengenai adanya kaitan antara G30S dengan Cina”[1].

Lebih lanjut, pada 2 November 1965, telegram Kedubes AS juga menyampaikan “negara-negara barat bersikeras bahwa militer bukan hanya harus

menghancurkan PKI, melainkan juga menyingkirkan Soekarno dan pendukungnya”[2]

Upaya AS

dan Inggris melalui Duta Besar dan badan intelijennya (CIA dan MI6) terus

membantu penghancuran PKI. Seorang staf kedubes AS di Jakarta, Martens, mengaku

telah mengirimkan ratusan hingga ribuan daftar nama anggota PKI kepada Adam

Malik yang menjadi Wakil dari Komite Aksi Pengganyangan (KAP) Gestapu. Pada

awal Desember 1965, Dubes AS, Marshal Green, juga telah mengucurkan dana Rp 50

juta kepada Adam Malik untuk membantu operasi pengganyangan yang sadis itu.

Masih

banyak lagi tumpukan data yang tak terbantahkan terkait peran AS maupun Inggris

dalam peristiwa 1965. Sebagian yang tertulis disini hanyalah bukti kuat bahwa

imperialis AS dan Inggris telah menjadikan negara-negara bekas jajahan seperti

Indonesia sebagai proyek bagi Neo-kolonialisme mereka, dan Angkatan Darat

(serta PSI dan Masyumi) telah dipakai sebagai kaki-tangannya.

Komunisto-Phobia: Orang Miskin Dilarang Sejahtera

Sejak

bergulirnya banyak diskusi dan pemutaran film tentang 1965, ditambah IPT 65 di

dunia Internasional, banyak reaksi berdatangan dari kalangan masyarakat

Indonesia yang menamakan dirinya anti-komunis. Mereka bekerja membubarkan

diskusi-diskusi, membantu membreidel buku-buku, mencari-cari (dan entah

bagaimana caranya, menemukan) simbol palu dan arit di berbagai sudut, lalu

menjadi spion dan mitra aparat dalam memantau ruang demokrasi. Ini menyebabkan

demokrasi menjadi semakin sempit.

Dari sudut yang berbeda, beberapa aktivis demokrasi dan HAM yang giat

memperjuangkan korban 65 sekalipun masih sering merasa takut dan risih jika

diklaim sebagai pembela komunis atau dianggap menyetujui komunisme. Dalam

argumen-argumen mereka terhadap peristiwa 65 sering terselip kalimat-kalimat

seperti “bukannya saya membela komunis, tapi saya membela korban”,

atau “saya tidak setuju komunis, tapi saya…”, dan sebagainya.

Diantaranya bahkan masih ada yang menyetujui pelarangan ideologi

Marxisme-Leninisme walau mendaulat diri sebagai ‘demokratis’.

Tentu bukan berarti setiap orang yang berbicara peristiwa 65 harus setuju

dengan komunisme. Namun dalam konteks kejahatan kemanusiaan 65, persetujuan

atau penolakan terhadap suatu ideologi tanpa penjelasan yang cukup tidak lah

pada tempatnya. Hal itu justru ikut menyuburkan komunisto-phobia yang

sering digunakan rejim untuk membungkam rakyat. Seseorang yang sadar pada

peristiwa 65 justru seharusnya mampu membayangkan hingga memperjuangkan situasi

yang lebih demokratis sebelum 65, dimana komunisme beserta partainya pernah

legal dan diakui keberadaannya oleh negara.

Namun demikian,

mengakui komunisme sambil melucuti aspek perjuangan kelas adalah sama fatalnya

dengan orang-orang yang tidak mengerti alasan pokok dibalik peristiwa 65.

Seperti dijelaskan diatas, melihat PKI saat itu tidak lah bisa dipisahkan dari

program-program PKI yang berpihak pada kelas-kelas tertindas. Salah satu yang

mengemuka saat itu dan menjadi sebab utama mengapa sebagian ulama dan santri

terlibat dalam pembunuhan unsur PKI ialah program Revolusi Agraria.

Setelah

UU Pokok Agraria dan UU Bagi Hasil Tanah ditetapkan tahun 1960 atas hasil

perjuangan kaum Tani dan PKI yang mendukungnya, terjadi kemacetan dalam

menjalankan program ini. Sebabnya, Komite Revolusi Agraria yang dibentuk untuk

menjalankan program ini terdiri dari banyak komponen yang tidak seluruhnya

menyepakati (bahkan menentang) program ini. Setelah 2-3 tahun menunggu,

inisiatif kaum tani untuk merealisasikannya tidak lagi bisa dibendung, yang

mana kemudian sempat didukung oleh PKI. Terjadilah aksi-aksi kaum Tani secara

independen untuk menjalankan UUPA dan UU BHT, yang diklaim tuan tanah sebagai

‘aksi sepihak’.

Faktanya

kaum Tani hanya merealisasikan UU yang telah ditetapkan oleh negara. Itu dapat

dipandang sama ketika kaum Buruh pernah melakukan aksi-aksi ‘geruduk pabrik’

untuk memaksa perusahaan menjalankan pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan.

Bedanya, jika Buruh berhadapan dengan pemilik modal (pengusaha) yang kemudian

menyewa preman untuk melawan Buruh, maka kaum Tani saat itu berhadapan dengan

tuan tanah yang sebagiannya adalah ulama. Di titik itu, kaum Tani didorong

lebih dulu memisahkan posisi seorang tuan tanah dengan statusnya sebagai ulama.

Melawan tuan tanah yang menolak menjalankan UU adalah berbeda dengan melawan

ulama, walaupun seorang ulama kemudian memakai agama sebagai tameng untuk

melawan kaum Tani. Terjadi lah pertentangan keras antara kaum Tani yang

didukung PKI dengan tuan tanah (beserta santri-santri yang diasuh oleh sebagian

ulama) yang didukung partai-partai yang mengatasnamakan agama. Ini lah alasan

terpenting dibalik peristiwa berdarah 65.

Alasan

lain yang juga penting ialah meningkatnya konflik Buruh dengan tentara dalam

mengelola perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi. Buruh berupaya untuk

mengontrol perusahaan tersebut dengan manajemen mandiri dibawah pemerintah,

sedangkan tentara merebutnya dan berusaha tetap mengendalikannya bagi

kepentingan tentara, dan kemudian bagi kepentingan imperialisme sendiri untuk

memperluas modalnya di Indonesia. Terbukti ketika pemerintah mengeluarkan

keputusan membentuk Badan Nasionalisasi (BANAS) bagi sentralisasi keuntungan

hasil nasionalisasi, tentara menolak dan hanya memberikan sebagian saja

keuntungan perusahaan hasil dari nasionalisasi tersebut. Soekarno pada akhirnya

melakukan kompromi dengan tentara.

Demikian

kenyataannya, tidak ada nyawa yang lebih hidup di belakang peristiwa 1965

selain nyawa perjuangan kelas-kelas tertindas untuk sejahtera sekaligus mandiri

secara nasional. Itu berkonsekuensi pada upaya penghancuran

imperialisme-kolonialisme dan sisa-sisa feodal di Indonesia. Siapa yang tidak

mengerti hakikat ini akan gagal mengambil kesimpulan tentang peristiwa itu dan

apa yang harus diperjuangkan hari ini.

Tak heran, walaupun dibalut dengan logika yang kusut, seorang purnawirawan

anti-komunis paling gigih, Kivlan Zein, menyampaikan alasannya tentang bahaya

komunisme. Dalam konferensi pers gerakan anti-komunis yang ia bangun, dirinya

berkomentar bahwa “dengan membentuk gerakan-gerakan berupa

serikat tani, maka petani bakal sejahtera, desa akan memiliki kekuatan. Saat

desa memiliki kekuatan, itu akan memicu penolakan pada aparatur negara. Ini lah

bahayanya.. pokoknya kami siap perang!”.

Zein

benar dalam soal bahwa komunisme memang menghendaki kesejahteraan petani. Maka

siapapun yang tidak menginginkan kesejahteraan petani dan rakyat pada umumnya,

diperbolehkan untuk menganggap komunisme suatu bahaya. Tapi zein keliru dalam

soal penolakan pada aparatur negara ketika petani sejahtera. Jika aparatur

negara yang dimaksud adalah aparatur negara borjuis/ pemodal, tentu saat itu

petani belum akan sejahtera. Karena ketika seluruh petani sejahtera, disitu

pula petani sudah memiliki aparatur negaranya sendiri. Disini, jika dilihat

dari sisi lain, elit politik sebodoh Kivlan Zein tampak seakan pintar. Dia

seakan sudah tahu bahwa untuk mempertahankan kapitalisme-imperialisme, petani

akan sulit untuk sejahtera. Dan karenanya, kesejahteraan petani ditakuti karena

dia harus melewati pengambil-alihan tanah-tanah milik tuan tanah dan borjuis.

Merebaknya komunisto-phobia dengan

demikian dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek sejarah dan

hukum. Semua peran yang pernah ditorehkan PKI dalam sejarahnya ingin

benar-benar dibuat hilang, bersalah dan terlarang sepanjang zaman. Ini

digunakan untuk mewarisi generasi bangsa yang benci dan takut pada komunisme

tanpa pengetahuan yang cukup, serta mempertahankan aturan yang melarang

ideologi komunisme.

Pada

gilirannya ini akan berkonsekuensi pada hal kedua, yakni yang mencakup aspek

perjuangan rakyat hari ini. Ketakutan dan larangan terhadap komunisme akan

lebih mudah dipakai untuk menghambat dan memundurkan capaian demokrasi dan

kesejahteraan rakyat. Setiap gerakan yang berbicara tentang kesejahteraan dan

demokrasi akan lebih mudah dicap sebagai komunis agar berhenti berjuang, atau

akan dihadapkan dengan masyarakat anti-komunis. Tentu jika ini terjadi, tidak

ada jalan lain selain melawan kelompok reaksioner ini.

Anak

Zaman Yang Terus Ber-Anak Pelajaran

Pada

akhirnya, kehancuran PKI tidak lah berarti kehancuran ide-ide komunis yang

ingin mengangkat kelas buruh dan kaum tani menjadi penguasa sebagai syarat

sejahtera. Tapi ide itu hari ini kembali ditantang untuk mengambil pelajaran.

Pelajaran

pertama adalah tentang memahami negara. Sebanyak-banyaknya unsur pro-rakyat di

dalam negara (borjuis) tidak akan membuat suatu negara menjadi pro-rakyat

sebelum adanya perombakan fondasi negara itu sendiri. Ini disampaikan dengan

jelas oleh Marx maupun Lenin. Bahwa negara yang dibangun kelas borjuis tidak

dapat digunakan begitu saja oleh rakyat, karena dia telah diciptakan sedemikian

rupa untuk menjauhkan negara dari rakyat. Namun PKI justru berjuang untuk hanya

memperbanyak aspek pro-rakyat dan menyingkirkan aspek anti-rakyat di dalam

negara, tanpa upaya untuk merubah fondasi negara itu sendiri. ‘Revolusi dari

atas’ dalam bentuk menggunakan negara borjuis hanya akan berguna jika diabdikan

bagi ‘revolusi dari bawah’ dalam bentuk radikalisasi dan perimbangan kekuatan

massa revolusioner, dan bukan sebaliknya. Dalam hal ini, pengumuman Dewan

Revolusi—yang nama-namanya entah berasal dari mana—oleh G30S yang diklaim

sebagai rencana PKI adalah sama sekali tidak sesuai dengan prinsip revolusi.

Pelajaran

kedua adalah tentang kompromi dan kerjasama. Pada hakikatnya PKI adalah

partainya kelas buruh dan rakyat, walaupun dia diisi oleh bagiannya yang paling

maju. Oleh karenanya kompromi dan kerjasama dengan aliran-aliran politik dan

kelas-kelas lain haruslah dilakukan untuk tujuan mengonsolidasikan dan

memajukan gerakan kelas buruh dan rakyat. Namun kerjasama bagi partai

revolusioner tidak lah berarti partai harus mengikat kaki dan tangannya diatas

kerjasama itu, melainkan sarana bagi partai untuk memperluas fungsinya sebagai

pelopor di tengah-tengah massa.

Dalam hal

ini, kerjasama PKI dengan Soekarno (dan partai-partai lain) yang bertujuan

untuk memajukan gerakan kelas buruh dan rakyat, seperti misalnya dalam kasus

nasionalisasi perusahaan imperialis, adalah benar adanya. Namun kerjasama yang

mengikat kaki dan tangan PKI sebagai pelopor, seperti dalam kasus meredam aksi

kaum Tani untuk revolusi agraria, adalah sepenuhnya keliru. Demikian juga PKI

keliru dalam sikapnya yang berlindung di balik Soekarno sesaat setelah G30S,

yang menjadikan dirinya habis sehabis-habisnya.

Pelajaran

demi pelajaran harus sebanyak-banyaknya ditarik bagi fondasi partai

revolusioner saat ini. Tapi pelajaran apapun jika tidak dilatih menjadi praktek

dan kenyataan, pasti akan menguap menjadi isapan jempol belaka. Dalam hal ini

dapat dikatakan, bahwa teori yang tidak bisa dikerjakan bukan lah teori

revolusioner.

Melalui

peristiwa 1965, kaum buruh dan rakyat pekerja sadar kelas harus dengan sekuat

tenaga mempertahankan dan memperluas demokrasi yang ada bagi masa depan

sosialisme. Bahkan upaya untuk menghapus larangan bagi komunisme, dalam

arti kebebasan berideologi, juga harus ditempuh. Namun demikian,

jalan pelurusan sejarah yang dapat mempermudah penghapusan larangan itupun

juga membutuhkan tingkat demokrasi yang cukup tinggi untuk diperjuangkan, yang

mana membutuhkan konsolidasi demokrasi yang cukup besar. Maka itu

peristiwa 65 saja tidak cukup dipakai sebagai sandaran.

Disaat

yang sama, demokrasi yang ada tidak boleh juga dibiarkan kosong dari perjuangan

kelas-kelas tertindas untuk sejahtera dan mandiri secara nasional. Sambil

memberikan visi dan penjelasan atas perjuangan yang menentukan bagi sosialisme,

kaum revolusioner dituntut berjuang dengan gigih memenangkan dukungan rakyat pekerja

melalui program-program minimum dan mendesak rakyat: demokrasi dan

kesejahteraan.

Kini,

setelah dihancur-leburkan selama lebih 50 tahun, partai revolusioner harus

dibangun kembali dengan semangat yang baru dan tak berkesudahan hingga

kemenangan!

[1] Telegram

868, dari Kedubes AS di Jakarta ke Kemenlu AS, 5 Oktober 1965, POL 23-9 INDON,

NA; Drew Cottle and Narim Najjarine, “The Department of External Affairs, the

ABC and Reporting of Indonesia Crisis, 1965-1969, Australian Journal of

Politics and History 49:1 (2003) hlm.48-60

[2] Telegram

1304, dari Kedubes AS di Jakarta ke Kemenlu AS, 2 November 1965, NSF CO Files

Indonesia, Vol. V, LBJL

Sumber:

AM Hanafi, Menggugat Kudeta Jenderal Soeharto: Dari

Gestapu ke Supersemar, 1998

Bradley

R Simpson, Economists with Guns, Amerika Serikat, CIA, dan Munculnya

Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru, 2010

John

Roosa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto,

2008

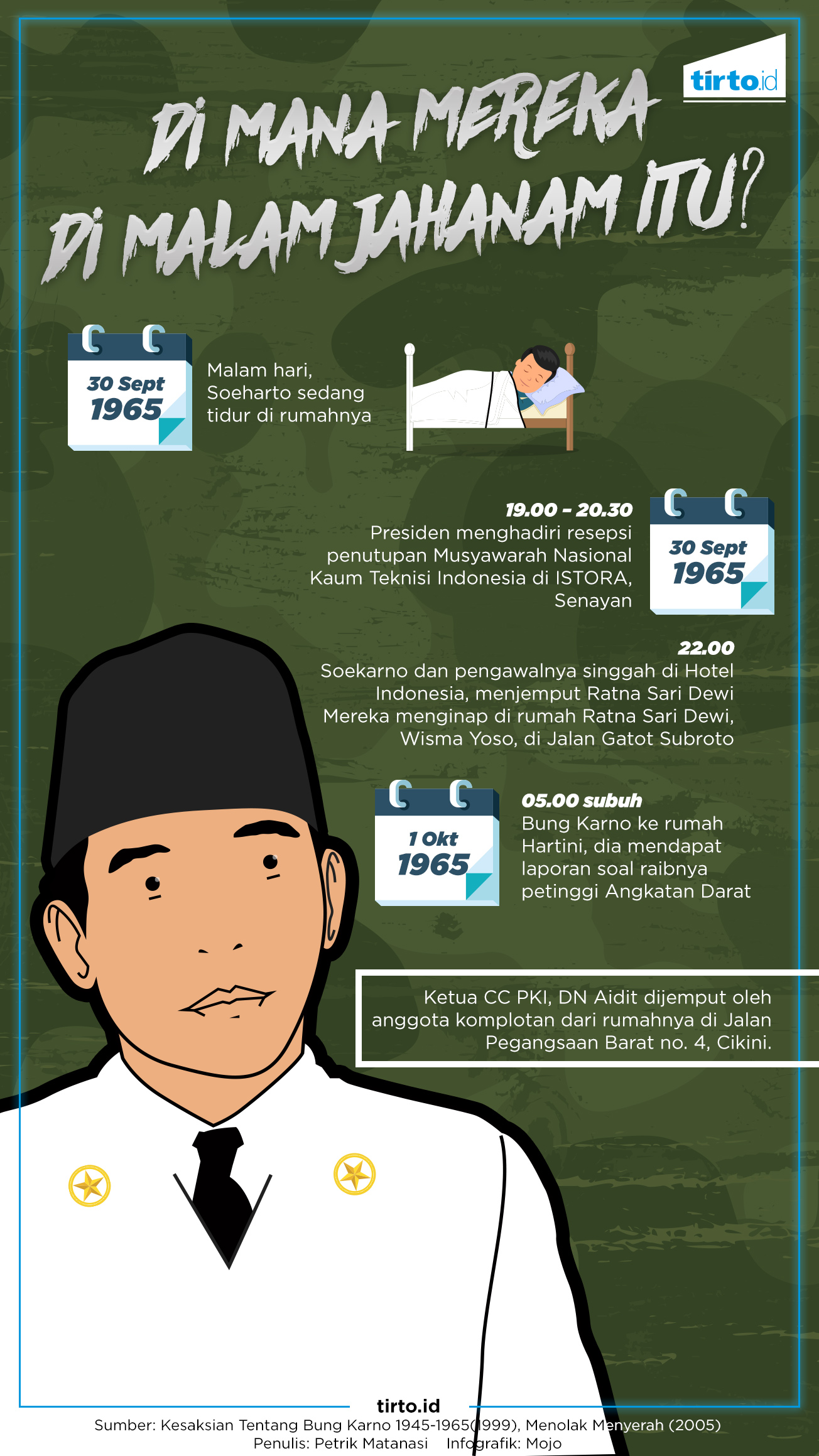

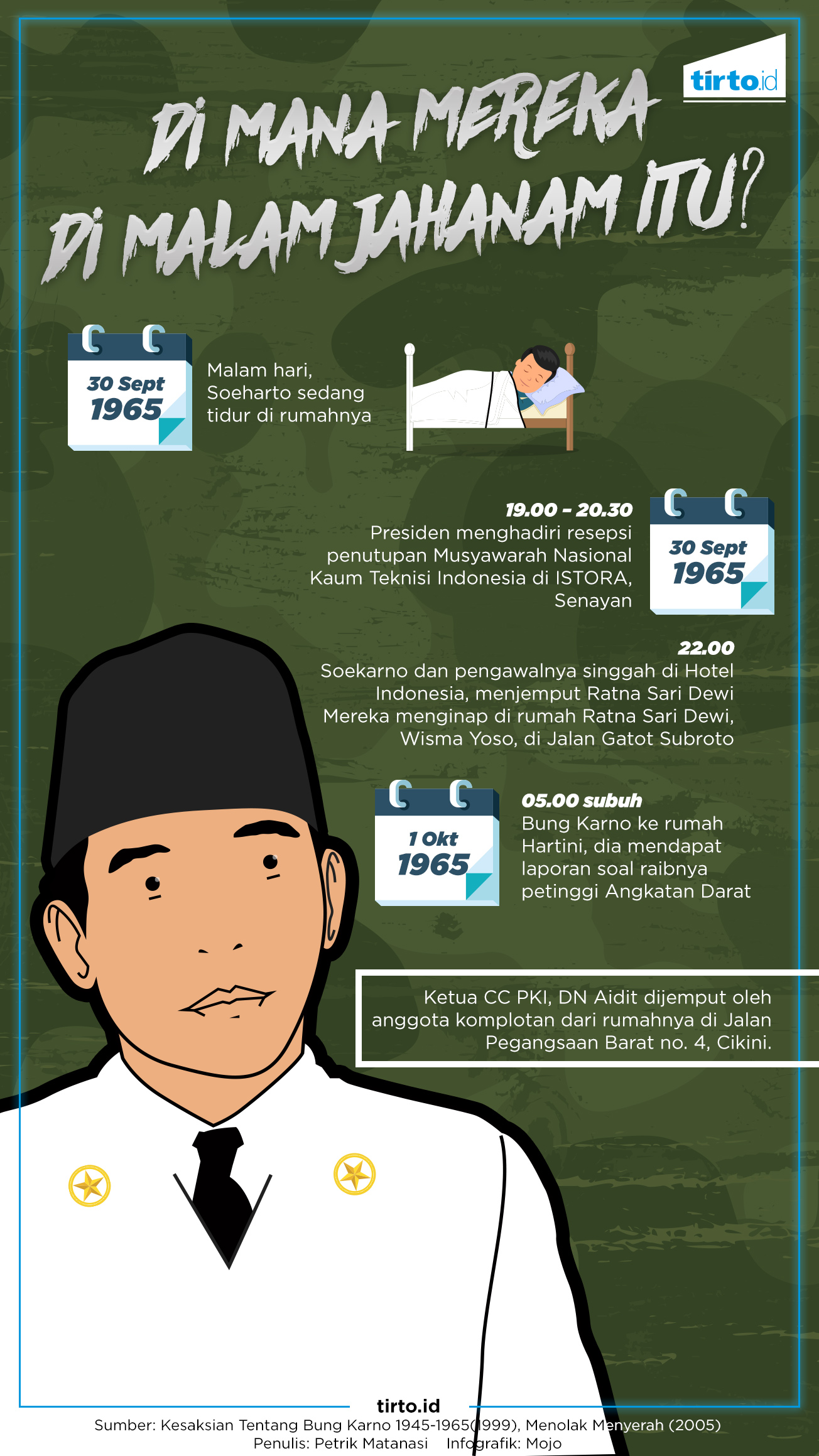

Di Mana Mereka di Malam Jahanam Itu?

Oleh: Petrik Matanasi - 30 September 2016

Sumber: Tirto.Id

Presiden Soekarno dan Letnan Kolonel Untung [Foto/Wordpress.com]

Malam 30 September 1965, Soeharto tidur di rumahnya, begitu juga para jenderal yang diculik, sementara Soekarno di rumah istri mudanya. Sementara pihak komplotan ada di Lubang Buaya dan Central Komando mereka.

Malam itu, sang jenderal terpaksa harus berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. Anak laki-laki bungsu kesayangannya, yang kelahirannya bersamaan dengan pulihnya karir sang jenderal, harus dirawat karena kena siraman sup panas. Bersama sang istri, sang jenderal menunggui sang putra yang dipanggil Tommy Soeharto itu.

Sementara Soeharto, yang merasa tidak diberitahu oleh Latief serta merasa tidak tahu bahaya yang menimpa Ahmad Yani memilih pulang ke rumahnya jelang tengah malam. Esoknya, tersiar berita adanya suara tembakan di rumah-rumah korban penculikan. Para jenderal anggota Dewan pun hilang dan ditemukan tak bernyawa di Lubang Buaya.

Kala itu, Soeharto menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Dengan kuasanya dia bisa menggerakan pasukan dengan kualifikasi raider di tubuh Angkatan Darat itu untuk bertindak. Di sekitar lapangan Gambir Monas juga sudah ada pasukan raider dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang jumlahnya berkompi-kompi.

Di Rumah Istri Muda

Kolonel Maulwi Saelan adalah saksi mata yang mengetahui di mana Soekarno berada pada 30 September 1965 sebelum dini hari. Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa itu, sedang sibuk mengawal Presiden menghadiri resepsi penutupan Musyawarah Nasional Kaum Teknisi Indonesia di ISTORA, Senayan. Malam itu, Untung juga ada di sana. Sebagai Komandan Batalyon II Kawal Kehormatan Cakrabirawa, Untung ikut mengawal Bung Besar Soekarno di ring terluar.

Dari Istora, menurut Mangil Martowidjojo, yang kala itu Komandan Detasemen Kawal Pribadi Cakrabirawa, Si Bung Besar itu sempat pulang ke Istana Merdeka. Sementara Maulwi pulang. Setelah berganti pakaian, menurut cerita dari Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1965(1999), Si Bung pergi lagi dengan diam-diam, dengan memakai mobil Chrysler hitam. Mangil juga ikut serta, jadi setelah pukul 22.00 malam hingga pagi, Mangil yang paling tahu di mana posisi Soekarno pada malam jahanam 30 September 1965 itu.

Soekarno dan pengawalnya terlebih dahulu singgah di Hotel Indonesia untuk menjemput Ratna Sari Dewi, istri termudanya. Mereka menginap di rumah Ratna Sari Dewi, Wisma Yoso, di Jalan Gatot Subroto. Tempat itu sudah jadi Museum Satria Mandala.

Sogol, salah satu pengawal, melihat Bung Besar sudah bangun sejak pukul 05.00 subuh 1 Oktober. Maulwi pagi itu kebingungan mencari Soekarno berada. Sejak subuh saluran telpon istana terputus. Bung sempat ke rumah Hartini, istrinya yang lain lagi. Setelah mendapat laporan soal raibnya petinggi Angkatan Darat, Bung Besar ke Halim Perdanakusumah dan bertemu beberapa pelaku gerakan lain. Paham atau tidaknya pihak Angkatan Udara soal G30S, Pangkalan itu membuat Soekarno dan pelaku gerakan untuk sementara terlindungi.

Lubang Buaya, Penas, dan Rumah Anis

Sebagai Panglima Komando Tempur II, seharusnya Brigadir Jenderal Soepardjo berada di Kalimantan. Namun, dia belum punya pasukan lengkap untuk memimpin konfrontasi militer Dwikora di sana. Jelang 30 September, dia terbang ke Jakarta. Di malam 30 September 1965, Soepardjo sudah berada di Gedung Biro Pemetaan Nasional (Penas) di Jakarta Timur. Gedung itu, menurut Heroe Atmodjo, seperti ditulis Julius Pour dalam Gerakan 30 September Pelaku, Pahlawan dan Petualang (2010), disewa pihak Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), di mana Heroe berdinas sebagai Letnan Kolonel Penerbang.

Pihak AURI, menurut Heroe, tidak tahu menahu jika di malam 30 September gedung itu menjadi Central Komando (Cenko) I. Selain Soepardjo yang semula satu-satunya perwira yang mengenakan seragam militer di sana. Selain Latief dan Soepardjo, perwira penting dalam gerakan yang ada disitu adalah Letnan Kolonel Untung. Syam Kamaruzaman, Biro Khusus PKI, juga ada di situ. Banyak militer yang terlibat G30S tak mengenal Syam di sana.

Sebelum di tempat itu, Untung sempat berada di Lubang Buaya, untuk memantau kerja pasukannya yang telah membawa para Jenderal Angkatan Darat. Lubang Buaya adalah tempat akhir bagi pasukan penculik bernama Pasopati setelah sasaran berhasil mereka ambil paksa dari rumah masing-masing.

Sementara itu Ketua CC PKI, DN Aidit, yang dituding oleh Orde Baru sebagai otak Gerakan 30 September 1965 tersebut, dijemput juga oleh anggota komplotan dari rumahnya di Jalan Pegangsaan Barat no 4 Cikini. “Malam itu, kira-kira pukul 21.00, Bang Amat dibawa dengan mobil oleh orang-orang yang tidak aku kenal,” aku Murad Aidit dalam Menolak Menyerah (2005).

Aidit dibawa bersama Koesno ke Wisma Angkasa di Kebayoran baru oleh Mayor Soejono. Perintah membawa Aidit tersebut datang dari Soepardjo. Sopir mobil yang mebawa Aidit itu adalah Sersan Udara Muljono, yang merupakan pengawal Soebandrio. Mereka tak berhasil menemui Marsekal Umar Dhani, akhirnya ke Pangkalan Halim Perdanakusumah. Aidit menginap di rumah Sersan Udara Anis Soejatno. Rumah ini, menurut Julius Pour, dipersiapkan sebagai Cenko II.

“Tanggal 30 September 1965. Kira-kira pukul sembilan malam saya bersama istri saya berada di Rumah Sakit Gatot Subroto. Kami menengok anak kami. Tommy, yang masih berumur empat tahun dirawat di sana karena tersiram sup yang panas,” aku Soeharto pada Ramadhan KH dalam Soeharto Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya(1989). Hutomo Mandala Putra alias Tomy adalah anak kesayangan.Latief, dalam bukunya Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto terlibat G 30 S, mengaku mendatangi Soeharto di sana. Latief, yang percaya pada Soeharto sebagai atasan, bercerita soal rencana penculikan para Jenderal itu. “Pak, malam ini kami beberapa kompi pasukan akan bergerak untuk membawa para jenderal anggota Dewan (Revolusi) ke hadapan yang mulia presiden,” kata Latief. Meski terkejut Soeharto tetap bersikap tenang. Usai bertemu Soeharto di RSPAD, Kolonel Latief menghadiri rapat bersama Soepardjo, Letnan Kolonel Untung dan lainnya.

Sementara Soeharto, yang merasa tidak diberitahu oleh Latief serta merasa tidak tahu bahaya yang menimpa Ahmad Yani memilih pulang ke rumahnya jelang tengah malam. Esoknya, tersiar berita adanya suara tembakan di rumah-rumah korban penculikan. Para jenderal anggota Dewan pun hilang dan ditemukan tak bernyawa di Lubang Buaya.

Kala itu, Soeharto menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Dengan kuasanya dia bisa menggerakan pasukan dengan kualifikasi raider di tubuh Angkatan Darat itu untuk bertindak. Di sekitar lapangan Gambir Monas juga sudah ada pasukan raider dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang jumlahnya berkompi-kompi.

Di Rumah Istri Muda

Kolonel Maulwi Saelan adalah saksi mata yang mengetahui di mana Soekarno berada pada 30 September 1965 sebelum dini hari. Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa itu, sedang sibuk mengawal Presiden menghadiri resepsi penutupan Musyawarah Nasional Kaum Teknisi Indonesia di ISTORA, Senayan. Malam itu, Untung juga ada di sana. Sebagai Komandan Batalyon II Kawal Kehormatan Cakrabirawa, Untung ikut mengawal Bung Besar Soekarno di ring terluar.

Dari Istora, menurut Mangil Martowidjojo, yang kala itu Komandan Detasemen Kawal Pribadi Cakrabirawa, Si Bung Besar itu sempat pulang ke Istana Merdeka. Sementara Maulwi pulang. Setelah berganti pakaian, menurut cerita dari Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1965(1999), Si Bung pergi lagi dengan diam-diam, dengan memakai mobil Chrysler hitam. Mangil juga ikut serta, jadi setelah pukul 22.00 malam hingga pagi, Mangil yang paling tahu di mana posisi Soekarno pada malam jahanam 30 September 1965 itu.

Soekarno dan pengawalnya terlebih dahulu singgah di Hotel Indonesia untuk menjemput Ratna Sari Dewi, istri termudanya. Mereka menginap di rumah Ratna Sari Dewi, Wisma Yoso, di Jalan Gatot Subroto. Tempat itu sudah jadi Museum Satria Mandala.

Sogol, salah satu pengawal, melihat Bung Besar sudah bangun sejak pukul 05.00 subuh 1 Oktober. Maulwi pagi itu kebingungan mencari Soekarno berada. Sejak subuh saluran telpon istana terputus. Bung sempat ke rumah Hartini, istrinya yang lain lagi. Setelah mendapat laporan soal raibnya petinggi Angkatan Darat, Bung Besar ke Halim Perdanakusumah dan bertemu beberapa pelaku gerakan lain. Paham atau tidaknya pihak Angkatan Udara soal G30S, Pangkalan itu membuat Soekarno dan pelaku gerakan untuk sementara terlindungi.

Lubang Buaya, Penas, dan Rumah Anis

Sebagai Panglima Komando Tempur II, seharusnya Brigadir Jenderal Soepardjo berada di Kalimantan. Namun, dia belum punya pasukan lengkap untuk memimpin konfrontasi militer Dwikora di sana. Jelang 30 September, dia terbang ke Jakarta. Di malam 30 September 1965, Soepardjo sudah berada di Gedung Biro Pemetaan Nasional (Penas) di Jakarta Timur. Gedung itu, menurut Heroe Atmodjo, seperti ditulis Julius Pour dalam Gerakan 30 September Pelaku, Pahlawan dan Petualang (2010), disewa pihak Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), di mana Heroe berdinas sebagai Letnan Kolonel Penerbang.

Pihak AURI, menurut Heroe, tidak tahu menahu jika di malam 30 September gedung itu menjadi Central Komando (Cenko) I. Selain Soepardjo yang semula satu-satunya perwira yang mengenakan seragam militer di sana. Selain Latief dan Soepardjo, perwira penting dalam gerakan yang ada disitu adalah Letnan Kolonel Untung. Syam Kamaruzaman, Biro Khusus PKI, juga ada di situ. Banyak militer yang terlibat G30S tak mengenal Syam di sana.

Sebelum di tempat itu, Untung sempat berada di Lubang Buaya, untuk memantau kerja pasukannya yang telah membawa para Jenderal Angkatan Darat. Lubang Buaya adalah tempat akhir bagi pasukan penculik bernama Pasopati setelah sasaran berhasil mereka ambil paksa dari rumah masing-masing.

Sementara itu Ketua CC PKI, DN Aidit, yang dituding oleh Orde Baru sebagai otak Gerakan 30 September 1965 tersebut, dijemput juga oleh anggota komplotan dari rumahnya di Jalan Pegangsaan Barat no 4 Cikini. “Malam itu, kira-kira pukul 21.00, Bang Amat dibawa dengan mobil oleh orang-orang yang tidak aku kenal,” aku Murad Aidit dalam Menolak Menyerah (2005).

Aidit dibawa bersama Koesno ke Wisma Angkasa di Kebayoran baru oleh Mayor Soejono. Perintah membawa Aidit tersebut datang dari Soepardjo. Sopir mobil yang mebawa Aidit itu adalah Sersan Udara Muljono, yang merupakan pengawal Soebandrio. Mereka tak berhasil menemui Marsekal Umar Dhani, akhirnya ke Pangkalan Halim Perdanakusumah. Aidit menginap di rumah Sersan Udara Anis Soejatno. Rumah ini, menurut Julius Pour, dipersiapkan sebagai Cenko II.

“Tanggal 1 (Oktober) pagi pukul jam 09.00 saya minta Mayor Udara Soejono, oleh karena Penas harus segera dikosongkan, maka saya minta untuk sementara rumah Dek Jatno, saya pinjam untuk kantor. Selanjutnya saya diperintahkan untuk pulang lebih dulu dan menyiapkan meja dan kursi. Dengan kendaraan saya berangkat pulang ke rumah di kompleks MBAU rumah nomor 14,” ujar Anis Soejatno dalam kesaksiannya di persidangan Letnan Kolonel Untung.Lebih lanjut, Anis menyebut pelaku-pelaku yang dilihatnya antara lain Soepardjo, Abdul Latief, Heroe Atmodjo, Untung dan tentu saja Soejono. Ada juga orang-orang sipil yang Anis tak tahu nama-namanya. Kemungkinan adalah Aidit dan Syam. Orang-orang ini, pada 1 Oktober 1965 itu, kemudian bertemu Soekarno di sekitar Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, yang datang untuk mencari perlindungan karena adanya tembakan-tembakan senjata malam 30 September. Keberadaan Soekarno di Halim pada 1 Oktober itu, membuat banyak orang berpikir Soekarno terlibat G30S. Bagaimanapun, Halim dengan pesawat-pesawat angkut yang ada di sana tentu lebih bisa menerbangkan Soekarno jika keadaan Jakarta memanas dan tidak aman. 1 Oktober 1965 itu nyatanya menjadi titik balik bagi G30S yang makin berantakan dan akhirnya bubar.

Reporter: Petrik Matanasi

Penulis: Petrik Matanasi

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti

Penulis: Petrik Matanasi

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti

Soeharto sedang berada di RSPAD sebelum peristiwa G30S

Sumber: Tirto.Id

7 Pekerjaan yang Pernah Dilakukan Tan Malaka

Tan Malaka mungkin adalah bapak bangsa yang paling dilupakan dalam sejarah. Padahal, Tan adalah orang pertama yang menuliskan konsep Republik Indonesia. Jauh sebelum Indonesia terbentuk, Tan menulis buku “Menuju Republik Indonesia” pada tahun 1925.

Ide dan pemikirannya yang tertuang dalam buku Massa Actie menjadi inspirasi para pejuang kemerdekaan lainnya. Dari Soekarno, sampai Wage Rudolf Supratman.

Hidup Tan, hingga kematiannya, banyak diliputi misteri. Sebagian hidupnya dilalui dalam pelarian, demi cita-cita utamanya, kemerdekaan Indonesia.

Dia mengembara ke 11 negara dan menggunakan setidaknya 23 nama samaran. Perjalanannya menempuh 89 ribu kilometer, atau setara dua kali keliling bumi. Dia fasih bicara dalam 8 bahasa. Tan kerap menyamar dan bekerja di lokasi pengembaraannya itu.

Bersumber dari buku Tan Malaka, Bapak Republik yang Dilupakan, berikut ini tujuh pekerjaan yang pernah dilakoni Tan Malaka:

1. Guru sekolah dan mandor kebun teh

Deli, Sumatera Utara tahun 1919-1920

Deli, Sumatera Utara tahun 1919-1920

2. Guru sekolah rakyat

Semarang, Pekalongan, Bandung, dan Yogyakarta tahun 1920-1922

Semarang, Pekalongan, Bandung, dan Yogyakarta tahun 1920-1922

3. Penulis lepas di koran El Debate

Filipina, tahun 1924-1927

Filipina, tahun 1924-1927

4. Pendiri dan guru di Foreign Language School

Cina, 1936-1937

Cina, 1936-1937

5. Guru bahasa inggris dan matematika di Nanyang Chinese Normal School

Singapura, 1934-1941

Singapura, 1934-1941

6. Juru tulis pertambangan batu bara

Bayah, Banten, 1941-1945

Bayah, Banten, 1941-1945

7. Tukang jahit

Kalibata, Jakarta, 1942

Kalibata, Jakarta, 1942

Dari semua pekerjaan Tan Malaka, mungkin mengajar adalah yang paling disukainya. Dalam buku Dari Penjara ke Penjara dia menuliskan bahwa “mengajar anak-anak Indonesia saya anggap pekerjaan tersuci dan terpenting.” —Qerja.com

http://www.qerja.com/journal/view/792-7-pekerjaan-yang-pernah-dilakukan-tan-malaka/2/

Secuil Cerita Seputar Mahkamah yang Luar Biasa

Jumat, 30 September 2016

Tim Hukumonline

Mahkamah Militer Luar Biasa yang digelar atas prakara Mayor Jenderal Soeharto digelar di lantai dua Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57ed557b09e7b/secuil-cerita-seputar-mahkamah-yang-luar-biasa

Tim Hukumonline

Mahkamah Militer Luar Biasa yang digelar atas prakara Mayor Jenderal Soeharto digelar di lantai dua Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Illustrasi: Gedung Bappenas [yukepo]

Jurnalis senior Aristides Katoppo yang panjang berkarir di Harian Sore Sinar Harapan masih ingat benar satu masa yang cukup menguras tenaganya pada bulan-bulan awal 1966. Sebuah Mahkamah Militer Luar Biasa, atas prakarsa Mayor Jenderal Soeharto, digelar di lantai dua Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Tujuannya mengadili siapapun orang yang dituduh tokoh partai komunis dan patut diduga terlibat Gerakan 30 September 1965.

“Saking padatnya persidangan awal kala itu, Ketua Majelis Hakim Ali Said dan banyak perangkat peradilan kala itu, seingat saya sampai menginap di rumah dinas Ahmad Yani yang letaknya bersebarangan dengan gedung tempat persidangan, saya sering berbincang dengan dia usai sidang di rumah itu,” kata Aristides mengisahkan kembali serpihan ingatannya kepada hukumonline, Selasa lalu.

Berdasar buku "Mengadili Korban" (ELSAM, 2003), dituliskan bahwa pada periode akhir November dan awal Desember 1965 Mayor Jenderal Soeharto meminta wewenang Presiden Soekarno agar dapat menggunakan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) untuk memeriksa dan mengadili para tahanan yang dituduh terlibat G 30S. Melalui Keppres No.370 tahun 1965, Mahmillub lantas diberi mandat mengadili “tokoh-tokoh” aksi G 30S. Kala itu, Soeharto yang kelak menjadi orang nomor satu di republik, berkuasa penuh untuk menentukan mana yang terkategorikan “tokoh” mana yang bukan.

Kekhususan Mahmilub terletak pada dua hal, masih menurut Samuel dalam bukunya. Pertama, Mahmilub saat itu adalah pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir, karena terdakwa ataupun oditur/penuntut tidak dapat melakukan banding. Kedua, lembaga peradilan militer yang memeriksa warga sipil. Total ada 17 orang yang dianggap sebagai tokoh dari Partai Komunis Indonesia yang diadili di Mahmillub.

“Peradilan kala itu terbuka, dihadiri banyak jurnalis asing juga,” kata Tides. Namun, tambahnya, “meski terbuka suasana kala itu mencekam, aura sebuah mahkamah yang luar biasa.”

Persidangan yang digelar sebenarnya cukup menyedot perhatian publik, kata Tides, tapi ketegangan politik membendung animo masyarakat kala itu. “Berbeda dengan kasus apa itu? Jessica!” kata Tides sembari tergelak.

Menurut Tides pendaftar tamu sidang bisa mencapai ribuan orang setiap kali sidangnya, namun lantaran terbatas hanya puluhan mungkin mencapai ratusan saja yang diberikan kesempatan hadir dan mengikuti acara.

Tides tak mengingat jelas, namun ia mengatakan siaran langsung Radio Republik Indonesia menjadi salah satu saluran bagi rakyat masa itu untuk mengetahui perkembangan peradilan. “Njono adalah tokoh partai yang pertama dihadapkan ke muka sidang kala itu,” ujar Tides mengenang.

Menyusul setelahnya, beberapa nama lain yang masuk dalam struktur inti partai juga orang penting di republik yang dituduh terlibat gerakan dihadapkan ke muka pengadilan. Letnan Kolonel Untung, Sudisman, Soebandrio, Omar Dani hingga yang paling misterius Kamaruzzaman bin Achmad Mubaidah yang tenar dikenal sebagai Sjam, Anggota Biro Chusus PKI.

Tides ingat betul, Ketua Majelis Hakim Mahmillub, Ali Said orang yang tegas. Terlebih terhadap aturan. “Para tedakwa dimintanya untuk didampingi pembela, namun persoalannya lantaran perkara sangat sensitif hampir tak ada pembela yang mau tangani perkara tersebut,” katanya. Satu dari sedikit orang yang waktu itu bersedia menjadi pembela para tokoh Partai Komunis Indonesia dan orang penting yang diduga terlibat dalam gerakan 30 September adalah Yap Thiam Hien.

Kenangan Bersama Ali Said

“Ali said biasanya hanya berbalut singlet, di dalam kamar tidurnya di rumah dinas Ahmad Yani seberang Bappenas, mengobrol dengan saya dan membahas banyak hal usai sidang G30S,” ujar Aristides Katoppo kepada Hukumonline.

Ya, Tides mengaku hanya dirinya kala itu jurnalis yang bisa kongkow di dalam kamar Ali Said. Keakraban itu lantas Tides manfaatkan secara positif untuk menunjang kerjanya sebagai jurnalis yang menulis sidang-sidang G30S. “Pak Ali Said pernah mengaku, awalnya dikira akan ringan saja memimpin sidang yang terdakwanya adalah musuh negara kala itu, tapi ternyata tidak,” katanya. Ali Said tak jarang berkeluh esah kepada Tides ihwal jalannya sidang.

Selain soal rasa kemanusiaan dan lainnya, Ali Said menurut Tides sering kali “curhat” soal satu hal. “Soal Yap Thiam Hien dan caranya membela para tokoh PKI dan orang penting itu,” katanya.

Ali, kata Tides, sering kali gemas dengan Yap yang menurutnya berhasil membuat persidangan itu hidup. Ada saling bantah dan benar melakukan pelurusan terhadap sebuah permasalahan. “Kadang pernah satu malam Ali berbicara dengan saya dan memuji sembari bersungut-sungut soal Yap,” kata Tides bercerita.

Tides juga mengakui sosok Yap yang membuat persidangan ini lantang terdengar, tak hanya di dalam negeri tapi hingga mancanegara. Tides menilai Yap adalah hal istimewa dari semua rangkaian persidangan itu. Sebab sebenarnya peradilan G30S tak ubahnya seperti formalitas sebab pada fakta yang sebenarnya, para tokoh sudah dicap bersalah sebelum masuk ke arena sidang. “Namun Yap hadir dengan pelurusan masalah, bukan cuma pembelaan, ini yang membuat repot,” kata Tides.

Selain membela Soebandrio, Yap membela sejumlah tokoh yang dituding terlibat Gerakan 30 September. Kolonel Abdul Latief, Asep Suryawan, dan Oei Tjoe Tat adalah klien lain Yap kala itu.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57ed557b09e7b/secuil-cerita-seputar-mahkamah-yang-luar-biasa

TNI Juga Dinilai Jadi Korban Kudeta 1965, Kekuatan Melemah akibat Dwifungsi

Jumat, 30 September 2016 | 20:50 WIB

Pengamat Politik dan Keamanan Kusnanto Anggoro dalam senuah diskusi yang digelar oleh PARA Syndicate, Jumat (30/9/2016). Foto: Kristian Erdianto

JAKARTA, KOMPAS.com

- Banyak teori yang dikemukakan oleh para akademisi, sejarawan, maupun

pengamat seputar peristiwa pembunuhan tujuh perwira militer Angkatan

Darat pada 30 September-1 Oktober 1965 atau dikenal sebagai Gerakan 30

September (G30S).

Hingga saat ini tidak diketahui siapa dalang di balik peristiwa tersebut. Pengamat politik dan keamanan, Kusnanto Anggoro, meyakini satu teori yang mengatakan bahwa G30S merupakan upaya kudeta Soeharto terhadap Presiden Soekarno.

Kudeta tersebut didorong oleh kekhawatiran pihak militer, khususnya AD, atas kedekatan Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Saya meyakini saat 1965 itu adalah kudeta Soeharto," ujar Kusnanto dalam sebuah diskusi "Gerakan 30 September Hari Ini: Rekonsiliasi dan Sejarah Masa Depan Indonesia" di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016).

Imbas dari peristiwa tersebut, terjadi pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga berafiliasi dengan PKI.

Namun, menurut Kusnanto, tidak hanya PKI yang menjadi korban dari upaya kudeta tersebut, tetapi juga TNI sebagai sebuah institusi.

"TNI itu korban kudeta 1965 sebagai sebuah institusi. Sejak saat itu kekuatan militer menurun di Asia Tenggara," kata Kusnanto.

Kusnanto menjelaskan, pasca-1965 Soeharto memegang peranan dan kendali yang besar di tubuh militer.

Namun, Soeharto keliru dalam menerapkan konsep dwifungsi ABRI yang digagas oleh Jenderal AH Nasution.

Menurut Kusnanto, saat itu Nasution menerapkan konsep dwifungsi ABRI terkait urusan di luar pertahanan dan perang hanya berlaku saat keadaan darurat.

Sementara di mata Soeharto, tugas TNI dalam bidang non-pertahanan dipahami sebagai sesuatu yang melekat dalam kegiatan sehari-hari. Artinya, tidak ada lagi pemisahan antara fungsi TNI dalam keadaan darurat dan situasi damai.

Kusnanto menyebutnya sebagai penyimpangan doktrinal.

"Ini sebenarnya merupakan suatu penyimpangan doktrinal dari apa yang sebelumnya digariskan oleh Jenderal Sudirman dan Nasution," ucapnya.

Akibat dari penyimpangan tersebut, kata Kusnanto, TNI melakukan pekerjaan terlalu banyak. Konsekuensinya, TNI menjadi tidak terlalu banyak berpikir tentang bagaimana meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.

Menurut Kusnanto, sebelum Soeharto berkuasa, kemampuan militer indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Peranan Soeharto dalam tubuh militer membuat TNI memainkan banyak sektor di luar pertahanan, seperti misalnya dunia politik praktis.

Di sisi lain, TNI tidak menaruh perhatian yang maksimal untuk meningkatkan kapasitas kemiliterannya.

Oleh sebab itu, sejak 1965, kata Kusnanto, militer Indonesia tidak memiliki kekuatan yang membuat negara lain berdecak kagum.

"Nah, setelah itu kan kekuatan Indonesia ya begitu-begitu saja sampai sekarang. Ya Anda tahu kekuatan militer Indonesia saat ini cuma sedikit," ucap Kusnanto.

"Berbeda kalau seandainya TNI tidak terlalu sibuk dengan hal-hal politik setelah Soeharto menjadi presiden," ujarnya.

http://nasional.kompas.com/read/2016/09/30/20504951/tni.juga.dinilai.jadi.korban.kudeta.1965.kekuatan.melemah.akibat.dwi.fungsi

Pengamat Politik dan Keamanan Kusnanto Anggoro dalam senuah diskusi yang digelar oleh PARA Syndicate, Jumat (30/9/2016). Foto: Kristian Erdianto

JAKARTA, KOMPAS.com

Hingga saat ini tidak diketahui siapa dalang di balik peristiwa tersebut. Pengamat politik dan keamanan, Kusnanto Anggoro, meyakini satu teori yang mengatakan bahwa G30S merupakan upaya kudeta Soeharto terhadap Presiden Soekarno.

Kudeta tersebut didorong oleh kekhawatiran pihak militer, khususnya AD, atas kedekatan Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Saya meyakini saat 1965 itu adalah kudeta Soeharto," ujar Kusnanto dalam sebuah diskusi "Gerakan 30 September Hari Ini: Rekonsiliasi dan Sejarah Masa Depan Indonesia" di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016).

Imbas dari peristiwa tersebut, terjadi pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga berafiliasi dengan PKI.

Namun, menurut Kusnanto, tidak hanya PKI yang menjadi korban dari upaya kudeta tersebut, tetapi juga TNI sebagai sebuah institusi.

"TNI itu korban kudeta 1965 sebagai sebuah institusi. Sejak saat itu kekuatan militer menurun di Asia Tenggara," kata Kusnanto.

Kusnanto menjelaskan, pasca-1965 Soeharto memegang peranan dan kendali yang besar di tubuh militer.

Namun, Soeharto keliru dalam menerapkan konsep dwifungsi ABRI yang digagas oleh Jenderal AH Nasution.

Menurut Kusnanto, saat itu Nasution menerapkan konsep dwifungsi ABRI terkait urusan di luar pertahanan dan perang hanya berlaku saat keadaan darurat.

Sementara di mata Soeharto, tugas TNI dalam bidang non-pertahanan dipahami sebagai sesuatu yang melekat dalam kegiatan sehari-hari. Artinya, tidak ada lagi pemisahan antara fungsi TNI dalam keadaan darurat dan situasi damai.

Kusnanto menyebutnya sebagai penyimpangan doktrinal.

"Ini sebenarnya merupakan suatu penyimpangan doktrinal dari apa yang sebelumnya digariskan oleh Jenderal Sudirman dan Nasution," ucapnya.

Akibat dari penyimpangan tersebut, kata Kusnanto, TNI melakukan pekerjaan terlalu banyak. Konsekuensinya, TNI menjadi tidak terlalu banyak berpikir tentang bagaimana meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.

Menurut Kusnanto, sebelum Soeharto berkuasa, kemampuan militer indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Peranan Soeharto dalam tubuh militer membuat TNI memainkan banyak sektor di luar pertahanan, seperti misalnya dunia politik praktis.

Di sisi lain, TNI tidak menaruh perhatian yang maksimal untuk meningkatkan kapasitas kemiliterannya.

Oleh sebab itu, sejak 1965, kata Kusnanto, militer Indonesia tidak memiliki kekuatan yang membuat negara lain berdecak kagum.

"Nah, setelah itu kan kekuatan Indonesia ya begitu-begitu saja sampai sekarang. Ya Anda tahu kekuatan militer Indonesia saat ini cuma sedikit," ucap Kusnanto.

"Berbeda kalau seandainya TNI tidak terlalu sibuk dengan hal-hal politik setelah Soeharto menjadi presiden," ujarnya.

| Penulis | : Kristian Erdianto |

| Editor | : Bayu Galih |

http://nasional.kompas.com/read/2016/09/30/20504951/tni.juga.dinilai.jadi.korban.kudeta.1965.kekuatan.melemah.akibat.dwi.fungsi

Langganan:

Komentar (Atom)