Reporter: Hafiz Rancajale | 30 September, 2017

Meski ada bagian terselubung yang mereduksi glorifikasi militer, tapi suasana kepahlawanan TNI tak bisa dihindarkan oleh Arifin C. Noer.

Warga dan anak-anak menyaksikan pemutaran film 'Pengkhianatan G30S PKI' di kawasan Kota Lama, Semarang, Jawa Tengah. (27/9/2017). ANTARA FOTO/Aji Styawan

Dalam sejarah sinema dunia, film propaganda adalah bagian strategi kebudayaan untuk gagasan-gagasan politik tertentu. Tak sedikit dari film propaganda dibuat oleh sutradara-sutradara andal dengan karya-karya hebat dan terus-menerus dipelajari secara akademis, sebut saja Leni Riefenstahl (Jerman), Sergei Eisenstein (Rusia), dan Mikhail Kalatozov (Rusia).

Indonesia-nya Orde Baru juga doyan memakai film sebagai alat propaganda politik. Ada banyak film perjuangan yang jadi tontonan wajib bagi siswa, sebagian besar tentang kehebatan perjuangan rakyat Indonesia terutama militer dalam mempertahankan revolusi. Pada 1980-an hingga 1990-an, Departemen Penerangan Republik Indonesia—melalui Pusat Produksi Film Negara (PPFN)—merupakan lembaga yang bertanggung jawab memproduksi film-film propaganda politik rezim Orde Baru dengan sokongan cukup besar dana.

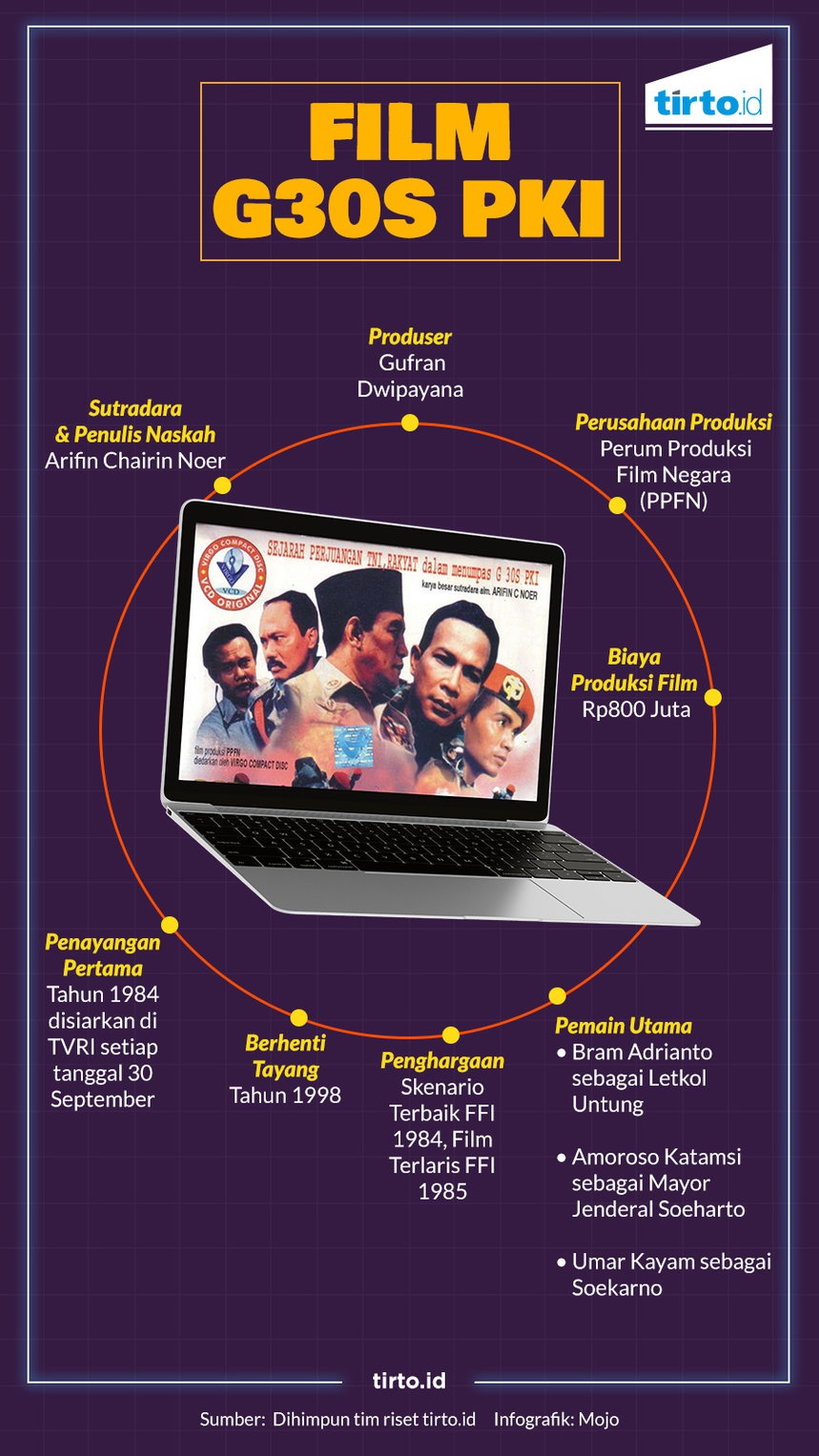

Salah satunya yang legendaris adalah Pengkhianatan G 30S PKI yang disutradarai Arifin C. Noer dan diproduksi oleh PPFN pada 1984. Seluruh stasiun televisi wajib menayangkan film yang mengisahkan penculikan terhadap tujuh jenderal (atau “Dewan Jenderal”) pada subuh 1 Oktober 1965. Penayangan baru dihentikan pada masa pemerintahan Habibie, melalui Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, pada 1998. TNI-Angkatan Udara juga dikabarkan keberatan atas kebijakan penayangan karena film itu mengimplikasikan keterlibatan AU.

Terlepas dari misi propaganda yang dibawa dalam G30S, banyak temuan menarik di pelbagai adegan dan menurut saya adalah capaian puncak bahasa film—tentu saja dengan tidak melepaskan konten propaganda di dalamnya.

Bagian pertama menggambarkan para penculik (PKI, Pemuda Rakyat, dan Gerwani) melakukan kekejaman terhadap para korban. Sosok Mayor Jenderal Soeharto mulai dimunculkan pada bagian kedua sebagai sosok penumpas dan pembongkar konspirasi di belakang penculikan, selain digambarkan memimpin evakuasi jenazah para korban penculikan.

Ditulis dengan plot dan gaya bahasa yang berbeda, setiap bagian menempatkan tokoh-tokoh utama dalam bahasa visual yang berbeda pula.

Sukarno, misalnya, selalu ditampilkan sebagai sosok yang gagah, berwibawa, intelektual, dan terpelajar—dapat dilihat pada bagian pertama pada saat digambarkan sakit dan kesehariannya yang tidak lepas dari buku. Arifin selalu menghadirkan presiden pertama RI ini dengan low-angle shot agar sosok Sukarno tampak tinggi besar.

Film ditutup dengan kemenangan Pancasila sebagai ideologi negara dan suara rekaman asli Jenderal A.H. Nasution saat prosesi pemakaman korban. Dua bagian ini secara sangat sadar ditulis oleh Arifin.

Syam Kamaruzaman, dalam film ini adalah koordinator lapangan penculikan, digambarkan tegas, bengis, percaya diri, dan perokok berat. Arifin menggambarkan tokoh ini tidak lepas dari asap yang mengepul dari mulutnya. Beberapa dialog pada bagian pertama dihadirkan dalam bingkai-bingkai extreme close-up.

D.N. Aidit digambarkan sebagai tokoh ambisius, gila kekuasaan, dengan kepercayaan diri yang tinggi. Kolonel Untung, komandan pasukan Cakrabirawa yang memimpin penculikan, digambarkan selalu gamang pada pilihan politiknya. Terakhir, tokoh Soeharto yang digambarkan sosok yang tenang, berwibawa, dan penuh kesantunan.

Indonesia-nya Orde Baru juga doyan memakai film sebagai alat propaganda politik. Ada banyak film perjuangan yang jadi tontonan wajib bagi siswa, sebagian besar tentang kehebatan perjuangan rakyat Indonesia terutama militer dalam mempertahankan revolusi. Pada 1980-an hingga 1990-an, Departemen Penerangan Republik Indonesia—melalui Pusat Produksi Film Negara (PPFN)—merupakan lembaga yang bertanggung jawab memproduksi film-film propaganda politik rezim Orde Baru dengan sokongan cukup besar dana.

Salah satunya yang legendaris adalah Pengkhianatan G 30S PKI yang disutradarai Arifin C. Noer dan diproduksi oleh PPFN pada 1984. Seluruh stasiun televisi wajib menayangkan film yang mengisahkan penculikan terhadap tujuh jenderal (atau “Dewan Jenderal”) pada subuh 1 Oktober 1965. Penayangan baru dihentikan pada masa pemerintahan Habibie, melalui Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, pada 1998. TNI-Angkatan Udara juga dikabarkan keberatan atas kebijakan penayangan karena film itu mengimplikasikan keterlibatan AU.

Terlepas dari misi propaganda yang dibawa dalam G30S, banyak temuan menarik di pelbagai adegan dan menurut saya adalah capaian puncak bahasa film—tentu saja dengan tidak melepaskan konten propaganda di dalamnya.

Tersusun Dua Bagian

Pengkhianatan G30S PKI terdiri dua bagian. Pertama mencakup latar belakang peristiwa, rencana kudeta, dan penculikan para jenderal. Kedua meliputi kisah penumpasan pemberontakan.Bagian pertama menggambarkan para penculik (PKI, Pemuda Rakyat, dan Gerwani) melakukan kekejaman terhadap para korban. Sosok Mayor Jenderal Soeharto mulai dimunculkan pada bagian kedua sebagai sosok penumpas dan pembongkar konspirasi di belakang penculikan, selain digambarkan memimpin evakuasi jenazah para korban penculikan.

Ditulis dengan plot dan gaya bahasa yang berbeda, setiap bagian menempatkan tokoh-tokoh utama dalam bahasa visual yang berbeda pula.

Sukarno, misalnya, selalu ditampilkan sebagai sosok yang gagah, berwibawa, intelektual, dan terpelajar—dapat dilihat pada bagian pertama pada saat digambarkan sakit dan kesehariannya yang tidak lepas dari buku. Arifin selalu menghadirkan presiden pertama RI ini dengan low-angle shot agar sosok Sukarno tampak tinggi besar.

Film ditutup dengan kemenangan Pancasila sebagai ideologi negara dan suara rekaman asli Jenderal A.H. Nasution saat prosesi pemakaman korban. Dua bagian ini secara sangat sadar ditulis oleh Arifin.

Syam Kamaruzaman, dalam film ini adalah koordinator lapangan penculikan, digambarkan tegas, bengis, percaya diri, dan perokok berat. Arifin menggambarkan tokoh ini tidak lepas dari asap yang mengepul dari mulutnya. Beberapa dialog pada bagian pertama dihadirkan dalam bingkai-bingkai extreme close-up.

D.N. Aidit digambarkan sebagai tokoh ambisius, gila kekuasaan, dengan kepercayaan diri yang tinggi. Kolonel Untung, komandan pasukan Cakrabirawa yang memimpin penculikan, digambarkan selalu gamang pada pilihan politiknya. Terakhir, tokoh Soeharto yang digambarkan sosok yang tenang, berwibawa, dan penuh kesantunan.

Temaram, Voyeuring, dan Sejarah Gelap

Dengan konstruksi bahasa visual sangat terukur pada tiap adegan, Arifin C. Noer paham sepenuhnya bahwa G30S merupakan propaganda. Ia tahu cara memvisualkan teori konspirasi yang disebarluaskan oleh Orde Baru.G30S dibuka dengan pernyataan tegas tentang makna pengorbanan dan perjuangan yang tertulis di monumen Lubang Buaya. Sebuah kalimat yang dibacakan oleh beberapa orang secara bersamaan, yang membangun imaji tentang suara orang yang dikubur di sumur Lubang Buaya:

“Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini’— Lubang Buaya, 1 Oktober 1965.”

Setelah pernyataan pembuka, dalam suasana gelap dan temaram, kaki-kaki melangkah, diikuti pemandangan orang-orang yang sedang salat Subuh di sebuah masjid. Kamera menyorot ke langit gelap. Setelah sunyi sejenak, terjadilah penyerangan terhadap jemaah salat Subuh dan perusakan kitab suci.

Suara narator lantas menerangkan pelbagai peristiwa kekerasan oleh aktivis PKI dan organ-organ terafiliasi di Jawa. Narator juga menjelaskan intrik-intrik politik di kalangan elite pada masa itu: Presiden Sukarno sakit-sakitan di tengah isu persaingan di Angkatan Darat yang diembuskan oleh PKI.

Pada bagian pertama, yang paling menarik adalah adegan-adegan konspirasi elite PKI dari persiapan hingga pelaksanaan penculikan. Hampir semua adegan rapat dan dialog antar-tokoh selalu dibuat sangat detail dengan penonjolan karakter-karakter penculik.

Suasana visual pada bagian pertama ini begitu temaram, gelap, dan tersembunyi di antara ingar-bingar Jakarta. Arifin sangat berhati-hati dalam menggunakan dialog, yang dibatasinya pada tiap-tiap tokoh, sebagai representasi visual atas “teori” Orde Baru.

Tokoh-tokoh di belakang layar ini hanya mengeluarkan kata-kata kunci menurut versi Orde Baru yang melatarbelakangi Gerakan 30 September. Syam Kamaruzaman dalam sebuah rapat, misalnya, hanya berkata: “Inilah saatnya kita merebut kekuasaan. Kita harus mendahului, jangan didahului.”

Adegan itu lebih banyak bermain dalam ranah visual. Suasana keseharian di sebuah rumah tetap digambarkan oleh sutradara dengan detail-detail perabotan dalam rumah, lampu, kursi, pajangan di dinding, buku-buku, dan ekspresi orang-orang di sana; gelas-gelas kopi, rokok, dan istri yang melayani para tamu. Menariknya, rangkaian adegan di bagian pertama ini dibuat begitu cair, tanpa pretensi berlebihan, untuk menggambarkan sebuah kelompok yang mempersiapkan kudeta.

Pada beberapa dialog, Arifin memakai bingkai-bingkai extreme close-up untuk menebalkan efek kepulan asap rokok dari mulut para penculik. Setiap karakter yang diposisikan sebagai tokoh sentral selalu memegang rokok, yang saat-saat tertentu ditampilkan begitu ekstrem. Tokoh D.N. Aidit, misalnya, digambarkan tidak pernah lepas dari rokok bahkan ketika memimpin rapat, begitu juga saat di rumah persembunyian.

Dalam G30S, mengisap rokok dalam-dalam merepresentasikan gambaran orang berpikir keras saat menghadapi situasi pasca penculikan. Pada titik ini Arifin sadar betul bahwa tokoh-tokoh ini adalah para pemikir. Secara terselubung, sangat jelas, ia mencoba menggambarkan orang-orang ini bukanlah para pembunuh picisan, tetapi para intelektual.

Adegan merokok ini juga ditampilkan pada karakter Soeharto. Pada bagian kedua, tergambar Soeharto berpikir keras menghadapi kemelut politik, Arifin menggambarkannya duduk di sisi jendela kantor—markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat—sambil mengisap rokok.

Selain rokok, kopi juga cukup mencolok di bagian pertama. Dalam suasana rapat yang temaram, kopi seakan jadi distribusi informasi di antara masing-masing karakter sekaligus pengisi kekosongan dialog. Sementara karakter Soeharto digambarkan tidak minum kopi, tapi teh.

Adegan-adegan bersuasana temaram pada bagian pertama ini diselingi kemunculan karakter-karakter korban. Arifin menggunakan teknik multilayer sequence untuk menjelaskan keterhubungan masing-masing peristiwa. Metode jump-cut sangat sering dipakai dan cukup berhasil menjukstaposisikan satu peristiwa seperti suasana rapat dan suasana rumah/keluarga para jenderal beriringan adegan Presiden Sukarno di istana.

Suasana rapat para petinggi PKI dalam film ini dihadirkan dengan tidak biasa. Salah satu contoh adalah rapat di meja bundar di sebuah rumah ketika karakter-karakter dibiarkan menghalangi kamera. Lalu ada extreme shot dari atas, yang memberikan suasana sangat dalam. Ini juga dilakukan pada rapat-rapat Soeharto dengan para staf di markas Kostrad.

High-angle menjadi gaya shot utama. Arifin sepertinya bereksperimentasi dengan konsep voyeuringatau mengintip dari jauh. Ini tentu tidak lepas dari ide “melihat dari jauh sebuah peristiwa” yang belum tentu diyakini kebenarannya oleh sang sutradara. Pada pertemuan-pertemuan tertentu dalam film ini, Arifin terkadang hanya menampilkan bayangan orang-orang serta suasana percakapan dari balik tirai jendela.

Secara filmis, gambaran ini sangat puitis. Tentu Arifin ingin menghadirkan keterselubungan peristiwa demi peristiwa yang melatarbelakangi Gerakan 30 September. Secara terselubung, Arifin mengatakan dalam bahasa filmnya bahwa peristiwa-peristiwa ini merupakan sejarah yang masih gelap.

G30S pun tidak cerewet untuk menjelaskan karakter para jenderal. Ia cukup menampilkan suasana rumah, kerja, dan orang-orang di sekitar mereka. Arifin sangat disiplin mendesain simbolisasi karakter, misalnya dalam penggambaran sosok D.I. Panjaitan yang tegas dan religius.

Ia ditampilkan mendengarkan alunan Requiem Mozart dari piringan hitam di ruang kerja. Musik yang sama terus hadir hingga ia ditembak di depan rumah dan mencapai klimaks ketika muncul adegan putri D.I. Panjaitan mengelap muka dengan darah sang bapak.

Pada tokoh Pierre Tendean juga demikian. Kali pertama muncul, Pierre masuk ke kamar sambil membaca surat cinta dari sang kekasih. Musik melankolis membangun suasana adegan itu dengan sangat baik. Pada saat Pierre ditembak di Lubang Buaya, musik yang sama hadir kembali. Penonton diajak kembali pada suasana “membaca surat cinta” yang dihadirkan jauh sebelum pembunuhan.

Pada korban lain, Mayor Jenderal Soeprapto, peristiwa kematian pertama-tama ditampilkan melalui semacam nubuat. Digambarkan Soeprapto duduk di meja kerja sambil mengisap cangklong dan menggambar, kemudian sang istri datang.

“Masih sakit, Mas?” tanya sang istri.

“Kok, malah nanya? Mau minta apa? Justru karena sakit ini enggak bisa tidur. Isap cangklong saja enggak bisa. Tidurlah situ dulu,” jawab sang jenderal.

“Gambar apa itu, Mas?”

“Ini rencana Museum Perjuangan di Yogya.”

“Loh, kok kayak kuburan toh?”

Kamera menuju ke gambar. Tanpa dialog selanjutnya, Arifin sangat pandai membangun konstruksi “kematian” dengan dialog yang menyentil dan hangat, seperti minta apa?, situ—sebuah dialog intim antara suami-istri. Juga pada pernyataan istri atas gambar seperti kuburan. Pada titik ini, Arifin menautkan kontras antara keintiman dan “tanda kematian”.

G30S jelas menampilkan para jenderal dengan perspektif kepahlawanan versi militer. Mereka digambarkan sebagai orang-orang berkarakter, terhormat, tegas, dan berwibawa. Meski Arifin mencoba mereduksinya secara terselubung dalam beberapa karakter, tetapi suasana kepahlawanan mereka tak bisa dihindarkan.

Penculikan dalam Gelap dan Pesta Para Pembunuh

Bagian paling mengerikan dalam Pengkhianatan G30S PKI terdiri serangkaian adegan penculikan dan pembunuhan para jenderal.Mobil-mobil militer berjalan dalam kegelapan, tanpa suara. Bingkai gambar berhenti pada lampu truk militer yang berhenti di depan rumah para korban. Ada beberapa cara dan peristiwa dalam adegan penculikan. Ada yang terasa sangat kasar dan keras. Ada pula yang sangat halus dan manis. Ada juga gabungan dari kedua cara tersebut.

Adegan penculikan Jenderal Ahmad Yani, misalnya, dibuka dengan gambar pasukan Cakrabirawa ke halaman rumah sang jenderal dan mengetuk pintu. Ketika pintu dibuka seorang pembantu, dengan garang, sang komandan operasi menanyakan keberadaan tuan rumah. Seketika, seorang anak kecil datang meminta untuk bertemu sang ibu kepada pembantu.

Sang komandan bicara dengan manis dan sopan dengan sang anak: “Mana bapakmu, Nak?”.

“Tidur,” kata sang anak.

“Tolong kamu bangunkan Bapak, ya. Bilang ada tamu.”

Kemudian Jenderal Yani keluar dengan masih berpiyama. Di sini terjadilan peristiwa kekerasan. Yani menampar para prajurit yang menghardiknya. Ia ditembak dengan senjata mesin. Sang anak melihatnya dari balik meja.

Adegan penculikan lain juga hampir sama. Namun, yang menarik, penggambaran para penculik yang turun dari truk dengan gerakan slow-motion tanpa suara. Ada musik khas, yang selalu hadir saat kedatangan para penculik di rumah para jenderal. Jika didengarkan di hadapan penonton generasi 1980-an dan 1990-an di Indonesia, mereka akan segera mengenali musik pada adegan ini, meski tanpa filmnya.

Dialog bernada tinggi dan tindakan kekerasan saat interogasi para jenderal dihadirkan tanpa menampilkan muka dan karakter para interogator. Sutradara meramunya dengan visual kaki, tangan, dan muka para jenderal yang tenang dan diam. Di antara itu terdengar sorak-sorai kegembiraan dan caci-maki kepada para jenderal: “Darah itu warnanya merah, Jenderal!”

Kemudian, adegan beralih ke suasana di luar rumah penyiksaan. Terlihat para lelaki dan perempuan menari dan menyanyikan lagu “Genjer-genjer.” Ada seorang perempuan mendatangi salah satu korban. Kamera beralih sekilas ke pisau silet di dinding anyaman bambu. Ia mengambilnya. Setelah diletakkan di pipi sang jenderal, silet itu disayatkan. Adegan bergerak ke pembunuhan. Ada tikaman dan tembakan. Peristiwa ini ditutup dengan diseretnya para jenderal ke dalam sebuah lubang sumur.

Monumen Nasional, Soeharto, dan Penumpasan

Peralihan bab film Pengkhianatan G30S PKI dibuka dengan gambar Monumen Nasional, lalu muncul tulisan: “Bagian II: Penumpasan”.Adegan beranjak ke tokoh sentral, Mayor Jenderal Soeharto. Dimulai dengan suasana rumahnya di pagi hari, Soeharto digambarkan sebagai tokoh yang sangat jeli melihat situasi. Ia diperlihatkan langsung berinisiatif mengambil alih tampuk pimpinan Angkatan Darat.

Soeharto juga digambarkan tokoh yang berhati-hati dan memperhatikan detail-detail tindakan yang akan diambilnya. Misalnya, ketika memanggil Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, Komandan RPKAD—kini bernama Kopassus, Soeharto memerintahkannya mengambil alih Radio Republik Indonesia.

“Usahakan jangan sampai ada korban,” pesan Soeharto.

Ini salah satu gambaran yang dipromosikan oleh rezim Orde Baru untuk menunjukkan rasa kemanusiaan yang tinggi dari Soeharto. Arifin tidak terlalu banyak berbuat sesuatu dalam menghadirkan sosok Soeharto sesungguhnya. Adegan demi adegan yang berhubungan dengan tokoh ini selalu ditampilkan sebagai sosok ideal seorang pemimpin.

Dalam adegan-adegan rapat koordinasi penumpasan, gambaran Soeharto seperti hanya mengikuti “S.O.P.” dari apa yang digambarkan oleh pemerintah waktu itu sebagai produser film. Dalam satu adegan, Soeharto bak penceramah kepada para perwira lain. Ia mengatakan:

“Apa yang disebut Dewan Jenderal itu tidak ada. Sama sekali tidak benar apa yang dikatakan Untung. Menghadapi situasi ini, kita ingin mencari keadilan. Karena jenderal-jenderal kita telah diculik dan dibunuh. Kita merasa terpanggil sebagai prajuri Sapta Marga, karena yang terancam adalah bangsa dan negara. Saya memutuskan untuk menghadapi mereka. Kalau kita tidak hadapi, kita akan mati konyol. Seorang prajurit Sapta Marga harus memilih mati untuk Negara dan Pancasila, bukan mati konyol. Insyaallah, kita akan berhasil menumpas mereka.”

Teks di atas adalah dialog terburuk dalam seluruh adegan film ini. Di sinilah letak salah satu “dosa” besar Arifin C. Noer kepada sejarah bangsa dan kebudayaan Indonesia. Meski seharusnya bisa mengolahnya ke dalam bahasa film, ia tidak berbuat apa-apa. Arifin cukup lihai memanfaatkan bahasa filmis pada bagian pertama film ini. Namun, ia kalah oleh sosok Soeharto yang memang tokoh paling sentral sebagai penumpas Gerakan 30 September .

Monas dihadirkan beberapa kali dalam bagian kedua film. Bangunan berbentuk phallus—perlambang proyek mercusuar kebanggaan Sukarno—ini dipakai oleh Arifin sebagai penanda “kemenangan”. Tidak seperti film-film yang berlokasi di Jakarta, Monas dalam film ini tidak dipakai sebagai identifikasi lokasi, melainkan sebagai jembatan untuk peristiwa kemenangan penumpasan Gerakan 30 September yang digambarkan dengan baik lewat low-angle shot berlatar langit cerah.

Sama seperti bagian pertama, adegan-adegan pada bagian kedua selalu minim dialog. Dialog panjang hanya digunakan ketika Soeharto menyampaikan instruksi dan saat ia menghadap Sukarno. Dialog-dialog ini sengaja dibuat mengambang untuk memberikan ruang interpretasi kepada penonton serta membangun dramatisasi. Kadang-kadang dialog hanya dalam satu kata “Halo” ketika mengangkat telepon. Kemudian loncat ke adegan lain.

Penumpasan yang dimaksud dalam bagian kedua film tidak begitu jelas. Di sini lebih banyak menampilkan sosok Soeharto yang memberikan perintah. Para tokoh PKI digambarkan kalut di tempat persembunyiannya. Tidak ada aksi penangkapan. Aksi penumpasan ditutup dengan ditemukan tempat para jenderal dikubur: Lubang Buaya.

Pada adegan penggalian ini, sutradara menggunakan suara asli Soeharto yang direkam oleh wartawan RRI pada 3 September 1965. Lagi-lagi elaborasi Arifin sangat terbatas dalam menggunakan footagesuara ini dalam gaya bertutur filmis yang baik.

Sumber: Tirto.Id

0 komentar:

Posting Komentar