Pengantar: I Made Andi Arsana

June 26, 2016

Apakah bagi Indonesia, Perseteruan di Laut Tiongkok Selatan juga soal Hidrokarbon (Minyak dan Gas)?

Banyak yang berpendapat bahwa urusan di LTS terutama terkait Laut dekat Kepulauan Natuna lebih dari sakedar pulau. Yang sangat penting adalah perebutan hidrokarbon (minyak dan gas bumi). Mari kita lihat fakta dan fenomena yang ada.

Jika bicara soal migas, berarti bicara soal dasar laut. Pertanyaannya yang paling penting: apakah kewenangan atas dasar laut masih bermasalah di LTS dekat Natuna? Dalam bahasa yang sederhana: apakah sudah jelas dan ada kesepakatan mana dasar laut yang merupakan kewenangan Indonesia?

Perlu dipahami bahwa batas dasar laut di sekitar Natuna sudah jelas. Indonesia sudah menetapkan garis batas dengan Malaysia dan Vietnam. Kita tahu, kalau bicara soal migas, kita bicara soal dasar laut (landas kontinen). Karena batasnya sudah jelas berarti kewenangan Indonesia atas dasar laut sudah jelas. Tiongkok tidak memprotes ketika Indonesia menyepakati dengan Malaysia (1969) maupun Vietnam (2003) dan itu artinya tidak ada sengketa soal dasar laut dan kekayaan/kandungan di dalamnya. Lihat lampiran peta di bawah.

Yang belum disepakati adalah batas untuk kolom air alias ZEE. Pembagian airnya yang belum ada sehingga pembagian hak untuk menangkap ikan belum ada. Ingat, dasar laut dan kolom air adalah dua rejim yang berbeda dalam UNCLOS. Kolom air adalah ZEE yang perbatasannya diatur di pasal 74 UNCLOS sedangkan dasar laut adalah landas kontinen yang perbatasannya diatur di pasal 83 UNCLOS.

Jadi, dalam perspektif Indonesia, perseteruan di LTS bukanlah soal migas karena kewenangan atas dasar laut yang mengandung migas sudah jelas. Tidak ada sengketa dalam hal ini dan Indonesia bisa melakukan eksplorasi/pengelolaan dengan tenang tanpa berurusan dengan tetangga. Terkait sumberdaya alam, urusan di LTS yg masih runyam memang soal ikan karena ZEE (kolom air) lah yang belum ditetapkan batas-batasnya. Coba lihat gambar yang disertakan di tulisan ini.

Banyak yang berpendapat bahwa urusan di LTS terutama terkait Laut dekat Kepulauan Natuna lebih dari sakedar pulau. Yang sangat penting adalah perebutan hidrokarbon (minyak dan gas bumi). Mari kita lihat fakta dan fenomena yang ada.

Jika bicara soal migas, berarti bicara soal dasar laut. Pertanyaannya yang paling penting: apakah kewenangan atas dasar laut masih bermasalah di LTS dekat Natuna? Dalam bahasa yang sederhana: apakah sudah jelas dan ada kesepakatan mana dasar laut yang merupakan kewenangan Indonesia?

Perlu dipahami bahwa batas dasar laut di sekitar Natuna sudah jelas. Indonesia sudah menetapkan garis batas dengan Malaysia dan Vietnam. Kita tahu, kalau bicara soal migas, kita bicara soal dasar laut (landas kontinen). Karena batasnya sudah jelas berarti kewenangan Indonesia atas dasar laut sudah jelas. Tiongkok tidak memprotes ketika Indonesia menyepakati dengan Malaysia (1969) maupun Vietnam (2003) dan itu artinya tidak ada sengketa soal dasar laut dan kekayaan/kandungan di dalamnya. Lihat lampiran peta di bawah.

Yang belum disepakati adalah batas untuk kolom air alias ZEE. Pembagian airnya yang belum ada sehingga pembagian hak untuk menangkap ikan belum ada. Ingat, dasar laut dan kolom air adalah dua rejim yang berbeda dalam UNCLOS. Kolom air adalah ZEE yang perbatasannya diatur di pasal 74 UNCLOS sedangkan dasar laut adalah landas kontinen yang perbatasannya diatur di pasal 83 UNCLOS.

Jadi, dalam perspektif Indonesia, perseteruan di LTS bukanlah soal migas karena kewenangan atas dasar laut yang mengandung migas sudah jelas. Tidak ada sengketa dalam hal ini dan Indonesia bisa melakukan eksplorasi/pengelolaan dengan tenang tanpa berurusan dengan tetangga. Terkait sumberdaya alam, urusan di LTS yg masih runyam memang soal ikan karena ZEE (kolom air) lah yang belum ditetapkan batas-batasnya. Coba lihat gambar yang disertakan di tulisan ini.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154397020709274&set=a.69748729273.96139.514519273&type=3&theater

_________

Pengantar

Merespon gonjang-ganjing di Laut Tiongkok Selatan (LTS), terutama terkait penangkapan ikan oleh nelayan Tiongkok di perairan dekat Kepulauan Natuna, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir di Natuna. Beliau dengan yakin memimpin rapat terbatas di kapal perang Imam Bonjol. Banyak spekulasi bermunculan soal ini tetapi pesan yang beliau kirim sangat jelas. Kedaulatan dan hak berdaulat NKRI adalah perkara serius, perkara nomor satu. Lepas dari dukungan saya terhadap langkah presiden itu, saya rasa masih sangat banyak yang perlu kita pahami soal silang sengkarut LTS. Tulisan ini adalah kontribusi kecil, bukan untuk menyelesaikan keruwetan itu tetapi sekedar mengurai semoga menghadirkan pemahaman yang lebih jernih.

Sebuah kapal nelayan milik Tiongkok, Hwai

Fey, ditengarai memasuki kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) di dekat

Kepulauan Natuna dan melakukan penangkapan ikan pada tanggal 19 Maret

2016. Kapal tersebut coba ditangkap oleh petugas Indonesia karena posisi

kapal itu diyakini berada di perairan Indonesia, dalam hal ini di Zona

Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Insiden ini bukan yang pertama, bukan

juga yang terakhir karena sebelumnya telah ada berbagai insiden serupa.

Pada bulan Mei dan Juni 2016 insiden serupa terjadi lagi dan nampaknya

akan terjadi lagi dan lagi.

Menariknya, kapal nelayan Tiongkok itu

kemudian ‘diselamatkan’ oleh kapal lain milik Tiongkok yang seakan

berlaku sebagai ‘pengawal’. Ditegaskan oleh ‘pengawal’ itu bahwa kapal

nelayan tersebut tidak memasuki perairan Indonesia dan mereka

beraktivitas di perairan Tiongkok.

Dalam penyataan resmi oleh pejabat

Tiongkok, konon kapal nelayan tersebut diyakini beraktivitas di tempat

penangkapan ikan tradisional alias traditional fishing ground Tiongkok.

Singkat cerita, Indonesia yakin kapal itu memasuki perairan Indonesia,

Tiongkok juga yakin bahwa kapal itu masih berada di perairan Tiongkok.

Gambar 1 berikut menunjukkan lokasi LTS yang dicuplik dari Peta NKRI

2015.

Klaim dan Batas Maritim di LTS

Dewasa ini, klaim atas kawasan maritim diatur oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut alias United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Indonesia dan Tiongkok sama-sama telah mengakui/meratifikasi UNCLOS dalam hukum domestik mereka. Artinya kedua negara telah mengakui ketentuan hukum yang ada di UNCLOS dan selayaknya menerapkan aturan tersebut dengan konsekuan.

Menurut UNCLOS, negara pantai seperti

Indonesia dan Tiongkok berhak atas kawasan laut yang lebarnya diukur

dari garis pangkal (umumnya garis pantai). Kawasan laut itu meliputi

laut territorial (12 mil laut), zona tambahan (24 mil laut), ZEE (200

mil laut) dan Landas Kontinen alias dasar laut yang lebarnya bisa lebih

dari 200 mil laut.

Indonesia memiliki hak maritim di LTS

yang diukur dari pulau paling utara Kepulauan Natuna. Meskipun punya

hak, perlu diingat bahwa di sekitar kawasan itu juga ada negara lain

dengan hak yang sama, yaitu Malaysia dan Veitnam. Masing-masing tentu

memiliki usulan sendiri-sendiri sesuai dengan hak mereka menurut UNCLOS.

Seperti Indonesia, Malaysia dan Vietnam juga telah

mengakui/meratifikasi UNCLOS.

Sementara itu, Tiongkok mengajukan klaim

terhadap sebagian besar LTS dengan mengeluarkan peta tahun 1947. Klaim

ini berupa garis putus-putus yang kini dikenal dengan nine-dashed line

(NDL). Klaim ini tidak berdasarkan UNCLOS karena saat itu memang belum

ada UNCLOS. Menurut Tiongkok, klaim ini bedasarkan alasan sejarah.

Singkatnya, menurut Tiongkok, sebagian besar kawasan LTS itu memang

milik nenek moyang Tiongkok sejak dulu kala. Yang menarik, kini Tiongkok

sudah mengakui UNCLOS dan ternyata klaim tahun 1947 itu tidak

disesuaikan dengan kaidah UNCLOS.

Klaim NDL ini tidak bedasarkan jarak

tertentu dari daratan Tiongkok di LTS. NDL dibuat sedemikian rupa

sehingga nampak tanpa dasar yang jelas tetapi memang melingkupi

pulau-pulau kecil/karang di LTS yang dikenal dengan Kepulauan Spratly.

Selain itu, Tiongkok juga tidak menjelaskan apakah NDL ini untuk

mengklaim pulau saja atau juga untuk mengklaim kawasan laut di sekitar

pulau-pulau tersebut. Klarifikasi yang diinginkan oleh negara lain atas

NDL belum terjawab dengan tuntas sampai saat ini.

Klaim NDL ini mendapat tentangan dari

hampir semua negara di kawasan termasuk negara lain di dunia. Indonesia

termasuk yang dengan tegas menolak hal ini dan meminta klarifikasi

Tiongkok sejak tahun 1995. Sayangnya, Tiongkok tidak memberi jawaban

yang memuaskan. Klaim NDL ini juga tidak akurat dari segi geospasial.

Peta yang digunakan untuk menunjukkan klaim ini tidak menggunakan sistem

koordinat yang memadai sehingga posisi potongan garis NDL menjadi tidak

presisi/akurat.

Pada tahun 2009, untuk pertama kalinya

Tiongkok menyajikan NDL ini dalam peta resmi berkoordinat cukup akurat

ketika memprotes pengajuan landas kontinan oleh Malaysia dan Vietnam.

Peta ini diajukan kepada PBB sehingga kini menjadi obyek yang berada di

domain publik. Peta tahun 2009 itulah yang kini banyak digunakan

berbagai pihak untuk menganalisis klaim maritim Tiongkok di LTS. Peta

tahun 2009 itu ditunjukkan dalam Gambar 2 berikut:

Gambar 2 Nine-dashed Line, Klaim TiongkoK di Laut Tiongkok Selatan

(link gambar: http://bit.ly/TiongkokLTS)

Jika berpedoman pada UNCLOS maka klaim

Indonesia, Malaysia dan Vietnam memang menimbulkan tumpang tindih.

Ketiganya tidak bisa mengklaim laut dengan leluasa seperti yang diatur

UNCLOS karena ruang yang tidak cukup akibat jarak ketiganya yang

berdekatan. Oleh karena itu, ketiganya harus berbagi laut dan sudah

menetapkan garis batas maritim yaitu tahun 1969 (Id-My) dan tahun 2003

(Id-Vn). Batas maritim yang sudah ditetapkan ini hanya untuk berbagi

dasar laut (landas kontinen) sedangkan garis batas untuk air laut (ZEE)

belum ditetapkan.

Meski belum disepakati, Indonesia sudah

mengajukan usulan batas ZEE yang diklaim secara sepihak (unilateral).

Klaim sepihak inilah yang nanti menjadi dasar bagi Indonesia ketika

berunding dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Vietnam. Klaim

sepihak ini juga sudah dituangkan ke peta resmi Indonesia, salah satunya

adalah Peta NKRI yang dikeluarkan bulan Mei 2015. Pada Peta NKRI 2015

ini jelas terlihat batas landas kontinen yang sudah ditetapkan dengan

Malaysia dan Vietnam serta batas ZEE yang merupakan klaim sepihak

Indonesia.

Menurut Indonesia, batas kewenangan

Indonesia atas air laut di LTS ‘sudah jelas’ meskipun batas-batas ini

baru sebatas klaim sepihak yang masih perlu disepakati dengan Malaysia

dan Vietnam. Garis-garis inilah yang dijadikan dasar oleh Indonesia

dalam mendefinisikan ruang lautnya, termasuk untuk mengelola sumber daya

ikan. Secara khusus ruang laut Indonesia dibagi menjadi 11 Wilayah

Pengelolaan Perikanan (WPP), dan yang di LTS masuk dalam WPP 711. Klaim

dan batas maritim yang sudah disepakati di LTS disajikan dalam Gambar 3

berikut.

Sementara itu, Indonesia memang tidak

pernah menganggap Tiongkok sebagai negara yang memerlukan batas maritim

dengan Indonesia. Dengan istilah lain, Tiongkok bukanlah tetangga bagi

Indonesia dalam hal batas maritim. Pada prinsipnya, negara yang dianggap

tetangga dan memerlukan batas maritim adalah negara yang cukup dekat

posisinya sehingga hak maritimnya tumpang tindih dengan Indonesia. Hak

maritim yang dimaksud tentu saja yang ditentukan berdasarkan kaidah

dalam hukum laut internasional yaitu UNCLOS.

Bagi Indonesia, dan juga

negara-negara di kawasan, hak maritim Tiongkok tidak sampai tumpang

tindih dengan hak maritim Indonesia karena daratan yang dijadikan dasar

mengukur klaim laut berada sangat jauh di utara. Jika tidak ada tumpang

tindih hak maka tidak perlu ada penetapan batas maritim dan itu artinya

bukan tetangga.

Indonesia VS Tiongkok

Tadi sudah jelas dikatakan, Indonesia tidak menganggap Tiongkok sebagai tetanga. Di mata Indonesia, NDL tidak ada dan penegasan ini sudah dilakukan ketika Tiongkok mengajukan peta ini lewat PBB tahun 2009. Menariknya, meskipun tidak diakui oleh negara lain, ternyata Tiongkok tetap bersikukuh dengan posisinya bahwa NDL adalah garis yang melingkupi wilayah atau yurisdiksi Tiongkok. Hal ini dibuktikan dengan aktivitas nelayan Tiongkok di lokasi-lokasi yang dilingkupi oleh NDL meskipun itu sangat amat jauh dari daratan utama Tiongkok.

Untuk menganalisis ruang laut antara

Indonesia dan Tiongkok, tulisan ini menggunakan klaim resmi Indonesia di

Peta NKRI dan NDL di Peta 2009 Tiongkok. Mungkin ada yang bertanya,

bukankah NDL itu tidak diakui negara lain termasuk Indonesia, mengapa

digunakan dalam analisis ini? Faktanya, Tiongkok tetap menggunakan NDL

sebagai dasar aktivitas, termasuk ketika terjadi insiden di dekat

Natuna. Sederhananya, NDL mungkin memang tidak ada secara legal tetapi

secara de fakto tetap digunakan oleh Tiongkok. Untuk bisa melihat

insiden ini secara geospasial (keruangan), peta Tiongkok tahun 2009

adalah sumber terbaik yang ada dan cukup ‘bisa dipertanggungjawabkan’

penggunaannya.

Perlu dingat lagi, NDL itu berupa garis

putus-putus, bukan garis utuh, sehingga tidak mudah untuk melihat secara

teliti kawasan yang dilingkupi oleh NDL. Oleh karena itu, untuk

kepentingan analisis maka garis putus-putus itu perlu disambung terlebih

dahulu. Bisa dipahami bahwa dalam menyambung garis ini ada seribu satu

cara. Yang lebih penting, Tiongkok tidak pernah menegaskan apakah

potongan garis ini harus disambung dan bagaimana cara menyambungnya.

Semua pihak dibiarkan menebak-nebak dengan penasaran. Satu ‘petunjuk’

yang diberikan Tiongkok adalah berupa kehadirannya di kawasan laut yang

‘dilingkupi’ NDL, itupun dengan asumsi jika NDL itu disambung dengan

mengikuti bentuk dasar NDL.

Jika disambung dengan garis kurva, NDL

akan membentuk ruang seperti hurup U yang memuat sebagian besar LTS.

Oleh karena itulah klaim Tiongkok ini juga dikenal dengan U-shaped line.

Jika mau, garis putus-putus ini tentu bisa disambung dengan berbagai

cara lain. Bisa dengan garis lurus, bisa dengan garis lurus sembarang

yang menghubungkan dengan pulau-pulau kecil di Kepulauan Spratly, bisa

dengan garis lengkung tetapi cekung ke tengah ke arah LTS, bisa juga

dengan cara sembarang yang menghasilkan bentuk acak. Intinya, tidak ada

ketentuan yang memaksa atau melarang.

Untuk kepentingan analisis ini, saya

meyambungkan NDL sehingga membentuk hurup U ini. Tentu saja harus

diahami bahwa kordinat NDL ini diperoleh dengan cara interpolasi atau

mengira-ngira dengan metode ilmiah yang hasilnya dipengaruhi ketelitian

proses. Selain itu, skala peta yang diajukan oleh Tiongkok tahun 2009

itu juga berpengaruh terhadap hasil yang ditampilkan di analisis ini.

Meski demikian, dengan memperhatikan ketentuan teknis, saya yakin

analisis ini bisa dipertangnggungjawabkan dalam rentang toleransi dan

dengan asumsi tertentu. Dari sini bisa terlihat dengan jelas bahwa ada

ruang tumpang tindih antara hak ZEE Indonesia dengan klaim Tiongkok di

LTS yang cukup luas seperti yang nampak pada Gambar 4.

Jika saja garis-garis NDL itu

disambungkan dengan cara yang lain, tentu saja situasinya akan berbeda.

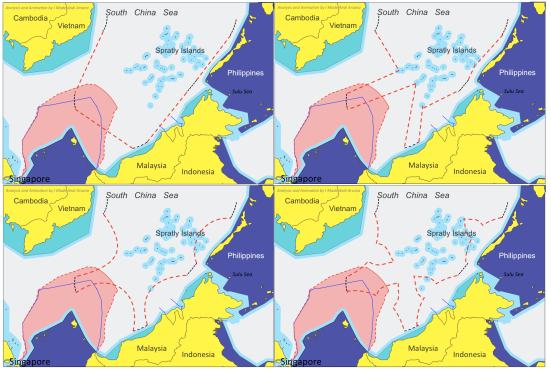

Gambar 5 berikut menunjukkan beberapa opsi lain dalam penyambungan NDL

menjadi garis utuh dan inipun hanya sebagian kecil karena, sekali lagi,

tidak ada penegasan dari Tiongkok perihal penyambungan NDL menjadi garis

utuh. Kemungkinaannya bisa tak terhingga banyaknya.

Gambar 5 Beberapa opsi penyambungan NDL menjadi garis utuh (link gambar: bit.ly/ModelNDL)

Perlu saya tegaskan lagi, garis-garis

batas air laut yang ada di LTS merupakan klaim sepihak yang belum

disepakati. Indonesia mengajukan klaim sepihak, demikian pula Tiongkok.

Bedanya, klaim Indonesia berdasarkan UNCLOS sedangkan Tiongkok tidak

medasarkan klaimnya pada UNCLOS tetapi alasan sejarah. Dari perspektif

legal, jelas klaim Indonesia lebih kuat. Selain itu, secara legal,

sekali lagi, Indonesia bahkan menganggap klaim Tiongkok itu tidak ada

sehingga tidak perlu dirisaukan.

Apakah Natuna Akan Bernasib Sama dengan Sipadan dan Ligitan?

Tiongkok tidak pernah mengklaim Natuna. Natuna jelas secara sah menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia dan tidak ada satu negarapun yang meragukan itu. Tiongkok bahkan sudah menegaskan itu secara resmi. Jika dilihat posisi NDL, klaimnya juga tidak mengikutsertakan satu pulaupun di Kepulauan Natuna, meskipun memang sangat dekat dengan Natuna.

Lalu, mengapa Presiden Jokowi perlu

datang ke Natuna dan mengadakan rapat terbatas di sana bersama para

menteri? Kehadiran itu adalah sinyal yang menunjukkan keberadaan dan

kehadiran Indonesia pada wilayah kedaulatannya. Kehadiran itu bukan

karena kekhawatiran bahwa Natuna akan direbut oleh Tiongkok. Kedaulatan

Natuna sudah jelas dan final, tidak akan direbut siapapun. Meskipun

tidak ada kaitannya dengan status legal Natuna, kehadiran Presiden

Jokowi secara psikologis mewakili perasaan jutaan rakyat Indonesia.

Beliau dan para pembantu presiden sadar betul, tidak semua orang paham

hukum laut dan melihat persoalan ini dari sudut pandang legal. Sebagian

besar memandangnya dengan emosi nasionalisme yang kuat dan kedatangan

Pak Jokowi mewakili emosi nasionalisme itu.

Natuna Berbeda ceritanya dengan Sipadan

dan Ligitan. Ketika Sipadan dan Ligitan dipersoalkan oleh Indonesia dan

Malaysia, kedaulatan atas kedua pulau itu belum final meskipun Indonesia

waktu itu berusaha mengakuinya. Singkatnya, status hukum Sipadan dan

Ligitan waktu itu disebut “tera nulius” alias pulau tak bertuan secara

hukum. Maka dari itu, Indonesia dan Malaysia kemudian sama-sama berusaha

membuktikan siapa yang layak untuk memiliki dan terbukti Malaysia yang

lebih berhak menurut Mahkamah Internasional (MI). Silakan baca keputusan

MI tahun 2002 soal ini. Dalam bahasa sederhana, Indonesia tidak pernah

kehilangan pulau Sipadan dan Ligitan tetapi memang gagal menambah dua

pulau baru.

Sekali lagi, kedatangan Presiden Jokowi

di Natuna adalah untuk menunjukkan kehadiran negara di pulau

terluar/terdepan. Hal ini akan mengirim sinyal tegas kepada Tiongkok dan

siapa saja bahwa Indonesia serius menjaga kedaulatannya, termasuk juga

menegaskan hak berdaulat atas laut yang merupakan kewenangan Indonesia

sesuai UNCLOS. Yang terpenting, instruksi Presiden Jokowi jelas bahwa

Natuna harus dibangun agar masyarakat di sana merasakan kesejahteraan

dan tidak tertinggal. Pendekatan yang penting untuk menjaga perbatasan

adalah juga kesejahteraan (proseperity) tidak hanya keamanan (security).

Insiden Penangkapan Ikan oleh Tiongkok

Jika posisi kapal nelayan Tiongkok yang menangkap ikan itu diplot di peta sesuai dengan koordinat yang diperoleh petugas Indonesia, maka posisinya adalah di dalam ZEE yang menjadi hak Indonesia. Dalam perspektif Tiongkok, kapal itu berada di kawasan yang ada dalam lingkup NDL. Bagi Indonesia, tentu saja posisi ini ada di dalam ZEE Indonesia, bukan di kawasan tumpang-tindih, karena bagi Indonesia, klaim Tiongkok itu tidak ada.

Di sisi lain, Tiongkok rupanya ngotot menggunakan NDL ini

sebagai dasar beraktivitas dan posisi kapal nelayan ini berada sangat

dekat dengan sisi terluar NDL. Hal ini seakan menyatakan bahwa Tiongkok

memang menegaskan klaim lautnya berdasarkan NDL. Posisi estimasi Hwai

Fey tanggal 19 Maret 2016 bisa dilihat di Gambar 6 berikut.

Insiden lain yang terjadi sejak tahun

2010 selalu menunjukkan posisi di dalam ZEE yang diklaim Indonesia. Dari

perspektif lain, posisi kapal Tiongkok itu juga selalu di dalam kawasan

yang dilingkupi dengan NDL. Dari perspektif Indonesia, penangkapan ikan

itu terjadi di ZEE Indonesia sehingga itu adalah kesalahan Tiongkok.

Apakah Tiongkok juga bisa mengatakan hal yang sama bahwa penangkapan

ikan itu terjadi di dalam kawasan laut mereka? Tentu kita harus melihat

lagi duduk perkara klaim itu sendiri. Jika ditinjau dari hukum laut

internasional, jelas klaim itu tidak memiliki dasar yang kuat. Namun

faktanya, itulah yang dijadikan dasar oleh Tiongkok dalam beraktivitas

selama ini.

Sebagai negara berdaulat yang mengklaim

kawasan laut berdasarkan ketentuan hukum internasional (UNCLOS),

Indonesia tentu tidak bisa membiarkan ada nelayan negara lain menangkap

ikan di kawasan laut yang menjadi haknya. Bagi Indonesia, kawasan itu

bahkan bukan sekedar klaim tetapi merupakan hak yang dilindungi oleh

hukum laut internasional meskipun tentunya masih perlu penetapan dengan

negara tetangga. Yang lebih penting, tetangga yang dimaksud adalah

Malaysia dan Vietnam, bukan Tiongkok.

Ketika kapal nelayan Tiongkok ini

ditangkap ternyata datang kapal besar yang seakan ‘mengawal’. Hal ini

juga menimbulkan suatu persepsi bahwa mungkin memang ada kesengajaan

Tiongkok untuk mengirimkan nelayan ke kawasan itu untuk menunjukkan

kehadiran (presence). Untuk menjustifikasi tindakannya, peryataan resmi

dari Tiongkok menegaskan bahwa nelayan itu beraktivitas di tempat

penangkapan ikan tradisional atau traditional fishing ground milik

Tiongkok. Secara sederhana, kawasan itu dianggap oleh Tiongkok sebagai

tempat penangkapan ikan yang sudah digunakan oleh Tiongkok secara

turun-temurun.

Lepas dari klaim Tiongkok yang tidak

berdasarkan UNCLOS, usaha untuk melindungi warga negaranya tentu bisa

dipahami sebagai kewajiban negara. Setiap negara tentu wajib melindungi

warga negaranya, dalam situasi apapun. Insiden ini sebenarnya sudah

terjadi juga tahun 2010, 2013 dan kini 2016. Banyak yang mengatakan ini

sebagai siklus tiga tahunan, entah sengaja entah tidak. Atau bisa jadi

ini adalah insiden yang diliput media dan ada banyak insiden lain yang

tidak terberitakan. Entahlah.

Bagaimana Selanjutnya?

Indonesia tidak bisa membiarkan aktivitas nelayan Tiongkok di dekat Natuna di dalam ZEE yang menjadi haknya menurut UNCLOS. Tindakan penangkapan dan protes formal oleh Kementerian Luar Negeri RI merupakan langkah yang tepat. Di satu sisi kita menunjukkan kehadiran kita di kawasan tersebut dan di sisi lain kita terus menguatkan posisi kita secara diplomatis. Sementara itu, perlu dipahami juga bahwa Tiongkok memang wajib melindungi warga negaranya, salah ataupun benar. Yang perlu dipahami adalah fakta bahwa garis-garis batas air laut yang ada di LTS adalah klaim sepihak, baik oleh Indonesia maupun Tiongkok. Bedanya, adalah dasar klaim tersebut. Indonesia menggunakan hukum laut internasional yaitu UNCLOS sementara Tiongkok mendasarkan pada alasan sejarah.

Bisa dipahami bahwa klaim NDL Tiongkok

ini tidak sesuai dengan UNCLOS karena memang diajukan sebelum UNCLOS.

Meski demikian, harus diingat bahwa Tiongkok sudah meratifikasi UNCLOS.

Perlu dipahami bahwa UNCLOS muncul, salah satunya, karena zaman dulu

negara-negara melakukan klaim laut secara sepihak dan hanya demi

keuntungan sendiri. Fenomena ini menimbulkan situasi yang menimbulkan

ketidakadilan. Negara yang kuat dan maju cenderung akan mendapatkan laut

yang lebih luas dibandingkan negara kecil yang lemah karena mereka

tidak mampu. Hal inilah yang memotivasi perlunya suatu hukum yang adil

bagi semua negara.

UNCLOS adalah jawabannya. Jadi, menurut saya pribadi,

UNCLOS muncul untuk menjadi jawaban atas fenomena atau potensi

ketidakadilan. Jika ada suatu negara sudah terlanjur mengklaim laut

secara eksesif dan tidak sesuai UNCLOS lalu dia meratifikasi UNCLOS maka

sebaiknya negara tersebut menyesuaikan atau mengubah klaim lamanya itu.

Itulah tujuan UNCLOS dan itulah maknanya mengakui UNCLOS. Untuk apa

mengakui UNCLOS tetapi tidak mau menyesuaikan klaim laut agar taat pada

UNCLOS? Tiongkok perlu mempertimbangkan hal ini.

Praktik penyesuaian klaim ini sebenarnya

pernah dilakukan oleh Filipina. Sebelum adanya UNCLOS, Filipina memiliki

klaim laut berupa kotak segi empat yang melingkupi seluruh

kepulauannya. Hal ini merupakan peninggalan penjajah dan tertuang pada

Treaty of Paris serta diakomodir di konstitusi Filipina. Karena

meratifikasi UNCLOS dan ingin menjadi negara taat hukum, Filipina dengan

sadar menyesuaikan klaim lautnya dan membatalkan kotak segi empat yang

semula menjadi dasar klaimnya. Ini adalah teladan dari Filipina dan

Tiongkok semestinya bisa bercermin secara positif.

Semua pihak di Indonesia perlu memahami

duduk perkara kasus ini secara jernih dan sesuai kaidah ilmu pengetahuan

dan hukum yang tepat. Hal ini akan membuat respon yang padu dari

berbagai pihak/institusi. Selain itu, momen ‘riuh rendah’ seperti ini

mengindikasikan adanya kepedulian yang cukup tinggi dari semua pihak

akan isu kelautan. Harus diakui bahwa isu kelautan dan kemaritiman kini

menempati posisi penting di media dan itu merupakan ‘keberhasilan’

tersendiri bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia

dengan laut yang lebih luas dari daratan, isu kelautan memang selayaknya

dianggap penting dan diperhatikan secara serius.

Langkah Presiden yang tegas dan jelas

harus diikuti oleh institusi di bawahnya melalui penerjemahan teknis

yang operasional sifatnya. Kita semua paham bahwa hak atas laut yang

luas bukanlah akhir dari segalanya. Laut yang luas itu, yang sudah

ditetapkan batasnya maupun yang masih memerlukan penetapan batas, perlu

dijaga dengan baik. Perlu sumberdaya manusia yang memadai serta alat

utama sistem senjata (alutsista) yang juga mencukupi. Hal ini harus

diterjemahkan dalam pengalokasian anggaran dan kerjasama semua pihak

dengan koordinasi yang baik.

Kasus di Laut Tiongkok Selatan bukan

hanya soal berebut ikan tetapi soal menegaskan dan menjaga hak

berdaulat. Meski demikian, penegasan ini harus disertai pemahaman yang

baik akan aspek legal dan teknisnya. Sikap tegas dan jelas dari pimpinan

tertingi Indonesia jelas penting untuk menunjukkan sikap yang terhormat

dan berwibawa. Meski demikian, sikap itu tentu harus diterjemahkan

dengan proses rinci yang telaten, hati-hati dan berpegang pada ketentuan

hukum yang berlaku. Indonesia sebagai bangsa besar harus menjadi

teladan dalam mengelola kedaulatan dan hak berdaulat di laut.

Perlawanan

kita terhadap sebuah tirani tidak boleh membuat kita menjadi tirani

baru. Dengan kepedulian dan usaha keras untuk belajar, saatnya

mengatakan “bukan hanya nenek moyangku, aku juga seorang pelaut”.

Pelaut

yang menjaga kedaulatan dan hak berdaulat dengan nasionalisme yang

tegas dan cerdas.

___

Penulis adalah I Made Andi Arsana,

Ph.D, dosen Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas

Gadjah Mada, peneliti aspek geospasial hukum laut internasional,

terutama terkait batas maritim antarnegara. Penulis bisa dihubungi di madeandi@ugm.ac.id atau http://madeandi.staff.ugm.ac.id atau +62-811-2633-348

https://madeandi.com/2016/06/26/menyingkap-misteri-laut-tiongkok-selatan/

0 komentar:

Posting Komentar